立体四目並べの戦略 part4 | 最序盤の定石

対局開始直後の定石についてまとめます。

一番有名な定石と、そこから派生したものについてもご紹介します。

序盤で大事なこと

前の記事で、立体四目並べの勝利条件について検討しましたが、あれはあくまで中盤以降に考えることです。では、序盤は何をするかというと駒組みです。強い陣形を作っていきます。また、序盤における先読みは、近い未来ももちろんですが、それよりも終盤の展開を予想して長期的な視野を持つことが重要です。

私自身も特に先手の序盤では、最終盤でどこに3段決勝点を作るかというプランを複数立てておいて、プランBのためのリカバリ方法までぼんやりと考えています。思い通りにならないことのほうが多いですが、、。

強いプレイヤーと対局するときや互いの手の内を知っている相手だと最初の15-20手くらいは定石どおりに打ってきます。そして、その陣形において最終盤でどこに3段決勝点ができるかはお互いわかっています。先手は目的の場所に3段決勝点を作れるように、後手はなんとかしてそうさせないように駆け引きをしていきます。

この駆け引きについては8手目以降のことなので、今回は扱いませんが、7手目までは多くのプレイヤーが共通した定石を使用しています。まずはそれについて解説していきます。

座標の価値

オセロでは、角を取ると確定石になる上、他の石を確定石にさせられる点で一般的に非常に強い場所と言われています。このような盤面上の座標による価値の違いは立体四目並べにも存在します。立体四目並べにおける座標の価値は将来的にできうる連の数、つまりある座標が所属する有効なlineの数で評価することができます。

初期盤面における座標の価値

連の数?有効なlineの数?となると思うので図にしましたが、まずは言葉で説明しておきます。

連:球が連なっている状態。特に同色の球の場合。

有効なline:lineに含まれる4つの座標に、球が一つも存在しない、または手番Aの球しか存在しない、または手番Bの球しか存在しない、lineのこと。

具体例は下図のようになります。

このように数え上げていくと、初期盤面における座標の価値は以下のようになります。

角・核:7点

その他:4点

対局中の座標の価値

ベースとして上のような価値があるとわかりました。しかし、対局中の球の置き方によって有効なlineは変動し続けます。そこで、対局中の流動的な座標の価値について考えてみましょう。

盤面のマスに描いてある数字が価値(得点)

以下では座標を1-2桁の整数で表記しています。詳しくは以前投稿したこちらの記事¹⁾を御覧ください。

Aが初期盤面におけるz=1での座標の価値を表示したものです。0, 3, 12, 15は7点、その他は4点となっています。

Bを見てみます。0の位置に赤球、4の位置に青球が置いてあります。8について説明します。8はx=1のlineを持っていますが、このlineには赤球と青球の両方が置かれているので無効なlineとなります。なので、得点からは除外しています。8が所属するその他のlineには球はありませんので、全て有効なlineであり、得点は3点ということになります。同様に12は6点となります。

次に、Cの13についてです。x=2のlineには赤球と青球があるため、無効なlineです。y=4のlineには球が2つありますが、どちらも赤色なので有効なlineです。その他のlineは球がないので有効なlineとなり、合計すると3点となります。

そして、Cにおける現状での最善手は6点で明らかに価値が高いので0となります。

このように得点を計算して、自分の有効なlineの数は最大にし、相手の有効なlineの数は最小に保つのが特に序盤で重要な考えとなります。つまり、自分の球の4連を作れる可能性があるlineを多く確保しておき、相手にはそのようなlineを作らせないようにするということです。

この考え方は序盤だけでなく、中盤以降も有効で、候補手が2つ以上あり絞り込めないときには価値の高い座標にとりあえず置いておくのが無難です。

ちなみに初心者でありがちなのが、初期盤面の価値だけ覚えていて、角や核がなんか強いらしいという理解で、とりあえず置けるときには角や核に置いてしまえ、とゲームを進めてしまうことです(私もそうでした)。実践では上のように常に座標の価値が変動していくので、必ずしも角や核が強いというわけではないということを理解しておく必要があります。得点が0点なのになんとなく強そうだからと核においてもそれは最弱の手だったりします。常に座標の得点を数える練習をしておくといいです。

序盤の定石

座標の価値を対局開始時から考えていくと、それが序盤の定石につながっていきます。平行定石1、平行定石2、交差定石の3つを紹介します(名前は私が勝手にそう呼んでいるだけです)。これらの定石のうち、どれを使うかは基本的には先手に裁量権があるので、先手がどれくらい攻めやすいかを基準に考えていきます。個人的には、先手にとっては平行定石1が最も強いと思っています。

平行定石1

最も多くのプレイヤーが選択する定石です。以下の手順をとります。

1手目、先手は7点を獲得できる、0, 3, 12, 15のどれかを選びます。どれもかわらないので0を選んだとしましょう。

2手目は同じく7点を獲得できる3, 12, 15から選びます。ここでは15を選びます。3, 12については後述します。

3手目は7点を獲得できる3, 12のどちらかですが、対称なのでどちらでも変わりません。3を選びます。

4手目は最後の7点の座標、12を選びます。

5手目は先手です。1, 2, 13, 14が4点なので最も価値が高いです。中でも一般的に選ばれるのは1または2です。対称なのでどちらでもいいですが今回は1とします。

6手目はリーチを防ぐために2を選びます。

7手目は13, 14が4点なのでここから選びます。一般的には13が選ばれます。

平行定石1が強い理由を簡単に説明します。

例えば、盤面上のx=n(n∈N, 1≦n≦4)などの平面を4×4の正方形とみなします。正方形の4つの頂点のうち、z=1に存在する2つの座標に同じ色の球がある場合、必勝型や決勝点を作りやすいです。頂点はその平面において3方向のlineを持っており、複数の決勝点に関与しやすいからです。平行定石1では、x=2、y=1と2つもこの形を持つため、先手にとって非常に攻めやすい形となっています。また、この2つの平面を連携させると有利な展開を生み出しやすいです。なお、後手は最初に角を取らないという選択をしない限り、平行定石1の流れを打ち切ることはできないので仕方なくこの状態までたどり着いてしまいます(平行定石1の形が後手にとって弱い形ということではありません。むしろ十分強いでしょう。ただし、先手の駒組みが強すぎるのでうまく守らないとすぐやられてしまいます)。

また、この形をつくるために上図の7手目は14ではなく、13を選択したのです。

8手目以降の議論は別の記事にて行います。

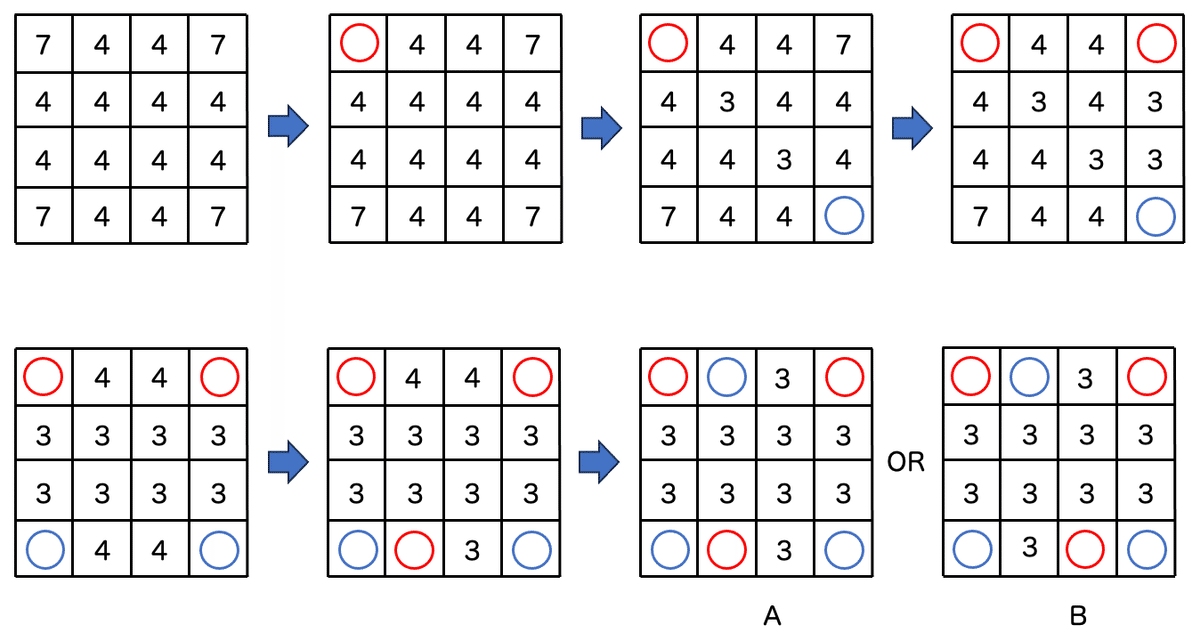

平行定石2

平行定石1の5手目を1ではなく、13にしたときの定石を平行定石2と呼んでいます。6手目にA、Bとマイナーチェンジがありますが人それぞれ好みがあります。後手としては先ほど申し上げた、正方形のz=1にある頂点を先手に取られないようにするために、Aを選ぶかもしれませんが、平行定石1に戻したいときにはBを選ぶこともあるかもしれません。個人的には先手後手ともに攻めにくい(と感じる)形であるAに持っていく事が多いです。

交差定石

平行定石1の2手目が3もしくは12のとき、3手目を15に置くと交差定石ができます。7手目以降は、5→9→6→5のように進んだりし、核を使って斜め方向のlineを利用していく展開が多くなる印象です。AI対戦だとよくありますが、これを使うプレイヤーにはあまり遭遇しません。そもそも先手が1手目に置いた角の対角に後手が2手目を置いてきたら交差定石は作れないので、この中ではマイナーな定石なのも納得です。

まとめ

座標の価値はゲーム全体においてとても重要な概念です。必要なときに手早く数えられるようにしておくと良いと思います。

最序盤における3つの定石を紹介しました。序盤の駒組みはその先の展開に関わるのでとても大事です。研究のしがいがありますが、展開が複雑になるのでとても難しいです。ただ、必ずしもこの定石どおりに打たなければいけないわけではないので、あくまで1つの例として捉えてください。

次回

必勝型について

参考文献

1) 立体四目並べの戦略 part1 | 定義など

https://note.com/qweral/n/n580bb5c1e7a6