エニル・イリムの全貌~影樹の闇~(エルデンリングDLC考察)

※第6章に参考文献を追加しました(2025/01/21追記)

どもども。今回は、エニル・イリムについて考察していきます。エニル・イリムについては、古代メソポタミアの要素が多く見られます。ですので、その文化や神話の話も多く出てきますのでよろしくお願いします。また、過去記事の”神降ろし”と”ミケラの正体”の内容も関わってきますので、そちらの記事に軽く目を通してからでも読んでいただけるとスムーズに理解できると思います。

1.エニル・イリムをざっくり掴む

簡単に前回考察の復習をしましょう。狭間の地には、昔、”一匹の獣”と”黄金の流星”が降ってきました。

一匹の獣は、本編のラスボスであるエルデの獣であり、エルデンリングです。そして、”そのエルデンリングと共に降ってきた黄金の流星は、金星の神(現ミケラ)と太陽の神(現ゴッドウィン)などの星の神々だった”、と考察しました。

このことを踏まえて、まず、エニル・イリムが狭間の地でどういう位置づけなのか見ていきます。

また、影の地は、もともと狭間の地に存在したという前提で話を進めるのでよろしくお願いします。

1ー1.エニル・イリムの意味

エニル・イリムという名は、何を表しているのでしょうか。アルファベットでは Enil Ilim と表記されます。古代メソポタミアには、エニル(Enil)に似た名前で、”エンリル(Enlil)”という神が存在します。エニル(Enil)は、その神を意識しているのだと思います。

そして、イリム(Ilim)は古代メソポタミアで使われていたアッカド語で”神々”を意味します。これらのことから、エニル・イリムは、”エニル(エンリル)の神々”と解釈できるでしょう。

古代メソポタミアの”エンリル”という神は、風や大気の力を司る存在です。気候を司る神と言っていいでしょう。エニル・イリムの神獣戦士たちは、神降ろしを行うことで、嵐、雷、氷(吹雪)を扱ってきます。

このことから、エニル・イリムは、狭間の地の気候を司る神々が存在する場所で、神獣戦士たちはエニルの神々の力を自身に降ろしていたと考えられます。

しかし、これだけでは、エニル・イリムについてよく分からないので、エニル・イリムが、狭間の地の全体で見ると、どういう位置づけなのかを見ていきます。

1ー2.エニル・イリムの位置

大きな話になりますが、”狭間の地がどういった構成だったのか”を話していきましょう。恐らく、古代メソポタミアの神話が関わってきていると思います。

古代メソポタミアの世界観は諸説あるが、シュメル人は世界(世界/宇宙=an-ki' 「天地」を意味する複合語)を三分し、天、地、地下に分けた。

監修 三笠宮崇仁 共著 岡田朋子・小林登志子 P90

古代メソポタミアの人々は、世界には、天・地・地下というものがあると考えました。

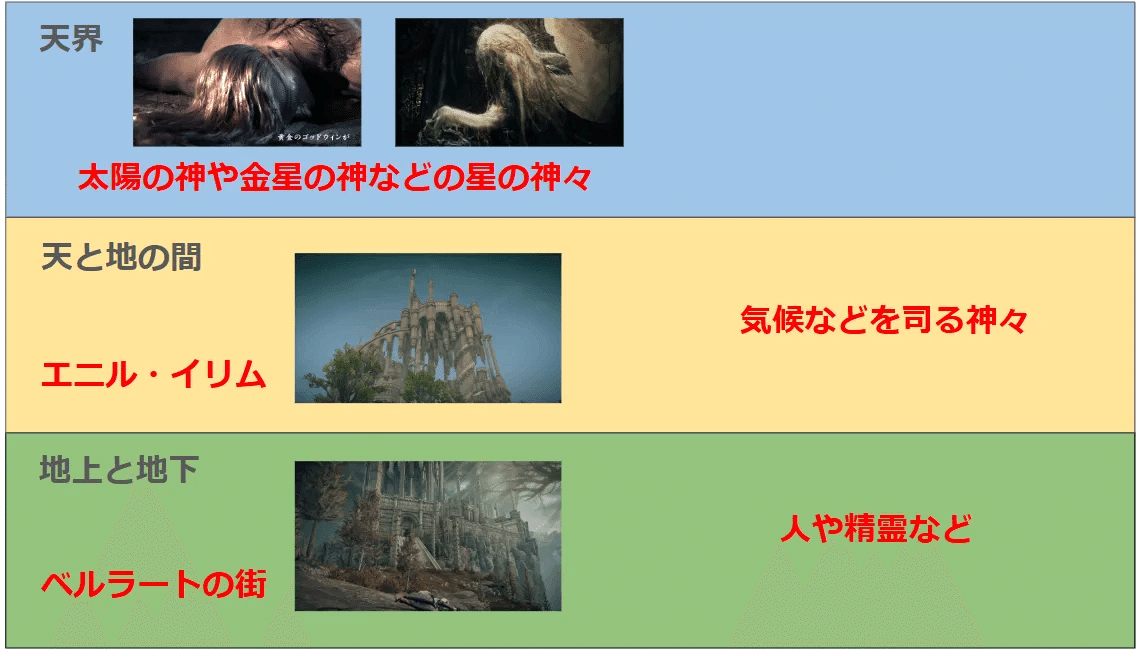

古代の人々は、空を見上げ、一番上の領域には星が存在する”天界”があり、そこに星の神々がいると考えた訳です。そして、天と地の間には、大気が存在し、気候などを司る神がいると考えました。そして、地上は、人などが住んでいるという構造です。

この分け方は、古代メソポタミアのものですが、エルデンリングの世界も、黄金の流星(エルデンリング)の到来により、似たような構造ができたのではないかと私は考えています。簡単に示せば下図のような感じです。

ざっくりと、天界では、星の神々である太陽の神や金星の神などが存在し、天と地の間では気候を司る神々(エニル)が存在し、地上には人や精霊(下級の神とかも?)が存在した、といった感じだったのではないでしょうか。

そして、”ベルラートの街”と”エニル・イリム”が、これらの領域のどこに存在していたのかというと、こんな感じだったと考えられます。

ベルラートの街は地上に存在し、エニル・イリムは天と地の間に存在しているのだと思います。ベルラートの街を登って、エニル・イリムのある天と地の間に到達する、といった感じです。

そして、影の地は、恐らく、もともと狭間の地にあったと思うので、ベルラートの街もエニル・イリムも、狭間の地に属していたと考えられます。

ですので、高低差から、狭間の地では、下図のような位置関係にあったのではないかと考えられます。

王都ローデイルは、天と地の間にあるアルター高原を統治し、かなり重要な存在だったと思われます。

アルター高原が金色である理由は、天界に近いことから、黄金の神々からの恩恵がより大きなものだったと推測されます。また、王都ローデイルに黄金の神が駐在していた(管理しに降りてきていた)という可能性もあります。

星の神が統治した時代の後には、黄金樹の始まり(マリカの下克上)によって、王都ローデイルは、マリカによって再利用されていた形だと思います。

また、地上と地下の領域には、リエーニエ以下の地域だったと考えられます。

そして、天と地の登り降りには、”ロルドの大昇降機”と”デクタスの大昇降機”も使われていたのでしょう。割符などの存在から、それなりの地位の人物や許可がないと往来は難しかったと考えられます。

そして、天界には、ファルム・アズラが存在したと考えられます。

ファルム・アズラには、金星の神(現ミケラ)や太陽の神(現ゴッドウィン)などの星の神々などが存在したと思われます(金星の神だけだった可能性も)。高い場所ほど、高位の神がいたのでしょう。

巨人山嶺も天界の位置に存在しますが、星の神々の手の届く範囲外だったと考えられます(この辺りも次回か次々回ぐらいにできたらと)。

エレベータを使って高い位置まで登る神授塔もこんな感じの位置関係だったのでしょう。

王の資格がある者が神授塔を登り、天近くまで出向くことで、高所に存在する神々と婚姻を結び、王権を神から授かったと考えられます。

そして、エニル・イリムも、神授塔と同様に、上空高く登り、神の門に到達することで天界の神から王権を授かる場所だったのではないかと考えられます。

神の門は、天界(ファルム・アズラ)と下界とを、神が行き来する場所と考えられます。王が神を迎えにいくことによって、なんらかの形で下界に降り立つことが可能だった、という話かもしれません。

また、神授塔とエニル・イリムの違いですが、”高さ”だと考えられます。神授塔では、天界にまでは届かない高さだと思います。エニル・イリム頂上の”神の門”は、天界であるファルム・アズラまで到達し、最上位の神と婚姻を結べる場所だったのではないでしょうか。

そして、その上位の神の一人を具体的に言えば、現ミケラである金星の神だったと考えられます(古代メソポタミアの神で言えばイシュタル)。

まあ、神授塔によって高さはバラバラなので、各々の高さによってどの神との婚姻を果たすのかまで考えて作られている可能性はあります。

2.エニル・イリムの建物

ざっくりとエニル・イリムがどんな位置づけか説明したので、次は建物の意匠などについて詳しく見ていきましょう。多くは、古代メソポタミア文明の影響を受けていると思います。

2-1.獅子の像

エニル・イリムとベルラートの街のどちらにも”角の生えた獅子の像”が多く見られます。

古代メソポタミアでは、ライオン(獅子)の狩猟が行われていました。

ライオンの狩猟は、メソポタミアの王による特権的な行為でした。狩りの対象であるライオンは、いかに負傷しても最期まで闘う意欲を失わず、王に立ち向かったと言われています。この不屈の精神が、王に求められた「戦士」としての資質であり、古代メソポタミアでは、ライオン(獅子)は王の象徴となりました。

そういった理由で、エルデンリングの世界でも獅子を王の象徴として扱い、実際に、獣が王としての資格を持っていたのでしょう。

エルデンリングの世界では、考察”神降ろし”で述べた通り、王という称号は獣のものでした。ですので、獅子の像は、神との婚姻の権利をもつ王の獣を表していると思われます。

2-2.棒と本を持つ人の意匠

ベルラートの街とエニル・イリムでは、”輪っかの付いた棒”と”本”を持った人や”体の前で手を組んでいる人”の意匠があちこちで見られます。

・輪っかの付いた棒

輪っかの付いた棒に関しても、古代メソポタミアで見られる図像をモデルにしていると考えられます。

古代メソポタミアにおいて、これらは、神から授かる王権を表していると言われています(この輪っかと棒が何かについては諸説ありますが)。エルデンリングの世界でも、古代メソポタミアと同様に、王権を意味し、エニル・イリムは、神授塔のように、神が王権を授ける場所だと分かります。

・本を持った人

また、本を持った人は、神授塔同様に、”獣に与えられた知性”を表していると考えられます。

”獣に与えられた知性”が具体的に何なのかを特定するのは難しいのですが、古代メソポタミアにおいて、王の資格として、”知恵”や”冷静さ”などが必要であることが伺い取れます(はっきりと知恵が王の資格であると書かれた資料はないのですが…王に知恵を授ける話は出てきます)。

知恵がなく、感情的に決断してしまう王は、人民からの反発も受けますし、戦争にもすぐ負けてしまうでしょう。

ですので、ゴッドフレイが獣のセローシュを背負っていたのは、”知恵”や”冷静さ”が理由だったと考えられます。

獣は、自分の知性だけにとどまらず、ゴッドフレイなどの王へ”知恵”や”冷静さ”を与えることができた可能性があります。

また、神の門に至る手前に、”清めの間”がありますが、ここは”知恵”や”冷静さ”を整える神聖な場所だった可能性があります。

そして、清めの間の入り口には、先ほどの本を持った人の意匠が多く見られます。

一切の欲を振り払い、神との御前に供えたとも捉えれるでしょう。

俗から切り離された聖なる儀式が行われていたことを想像するとテンション上がりますね。

知恵とか冷静さは、かなり抽象的なので、ゲーム的には、もうちょっと何か具体的な能力があるのかもしれません。

・手を組んだ人

一番右の”手を組んだ人”は、何を表しているのでしょうか?恐らく、”黄金樹の雫を手で受け止めているところ”を表していると考えられます(ちょっと自信がないですが)。

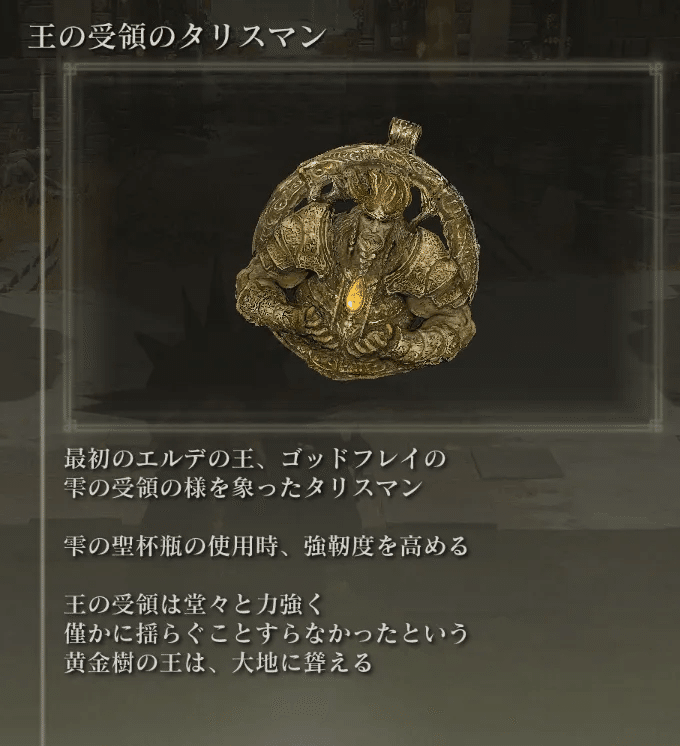

王の受領のタリスマンには、王が雫を受領することが書かれています。神との婚姻の儀式で、王が神からの雫を受領するのだと予想されます。

考察”王と神の関係”で、王が雫の受領によって、巨人の力(鍛冶)を得ることでエルデンリングへの介入が可能になったのではと考察しました。

しかし、エルデンリングと関係のない神との婚姻においても雫の受領は関わってきそうなので、もう少し何かあるかもしれません。

これらの三種類の人の意匠は、”王に授けられる王権”と”神と婚姻をする資格である知性”と”神と婚姻を果たした王が受領する雫”を表しています。

ですので、ベルラートの街とエニル・イリムが、神と王との儀式を意識した建物だと分かります。

3.密着する二人の像

ここからは、”密着する二人の像”が一体何を表しているのか考察していきます。大体予想はついていると思いますが、結論よりもそこに至るまでの過程が大事ですので是非読んでいってください。

3-1.黄金の木

エニル・イリムが、神授塔と似た場所だと言いましたが、少し違う所があります。それは、”木の意匠が見当たらないこと”です。狭間の地では、神授塔と城には木の意匠が見られます。

これは、恐らく、”木の神”と”王”が婚姻を交わすことで、各地域を統治していたのではないかと考えられます。

しかし、天界であるファルム・アズラには、金星の神や太陽の神といった”星の神”が存在すると考察しました。そうなると、星の神は、木からの雫の受領ができないので、神の木と王が婚姻を果たすシステムに適応できません。

それを解決するため、星の神々は、自分たちが宿るための木(依代)を創造したと考えられます。

エニル・イリムは、天と地の間の領域で、エニル(気候を司る神)の神々が存在すると言いましたが、それらしき神は見当たりません。しかし、神獣戦士たちは、神降ろしを行い、気候を司るであろうエニルの神々の力を使い、嵐・雷・氷の力を操ってきます。どこに神は存在するのでしょうか?

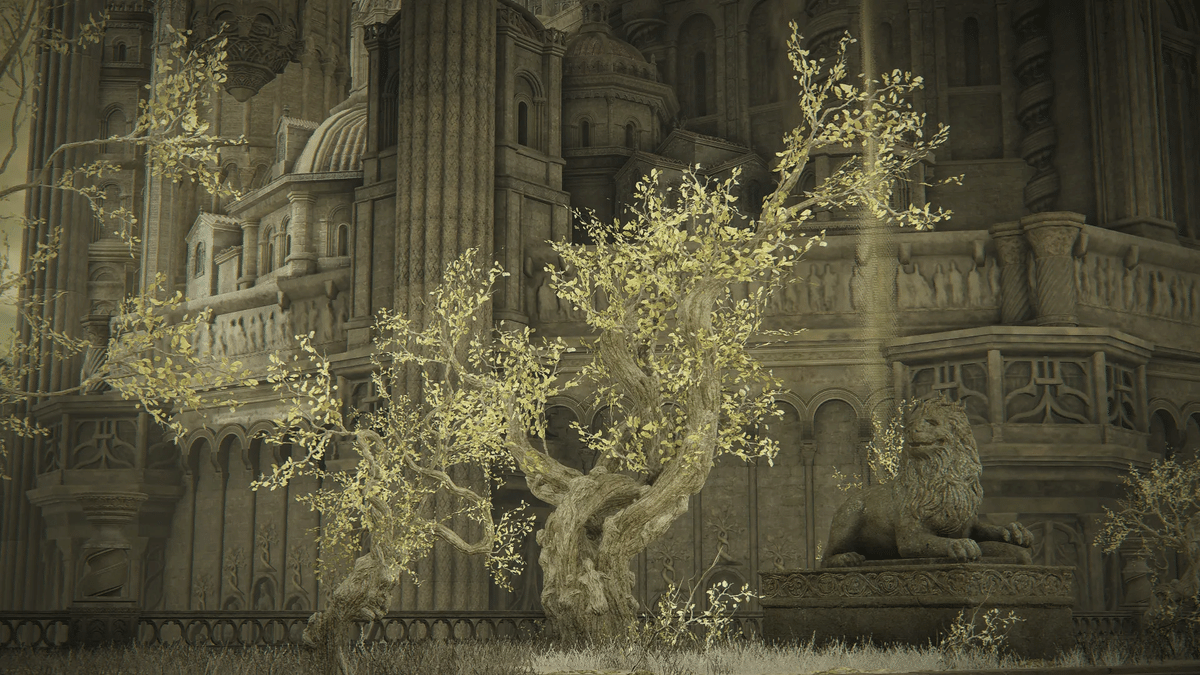

その答えは、エニルの神々は、エニル・イリムに無数に存在する”黄金の木”に宿っているのではないかと考えられます。

本来、神は、実体を持たず直接的に影響を与えることができない存在であり、直接的に影響を及ぼすためには、木に宿る必要があったのではないかと考えられます。木に宿り、王と婚姻を結ぶことで初めて神の力が発揮される、ということです。(もしくは、婚姻の儀式により木に宿る)

そして、”黄金の木”をどうやって創造されたのかですが、それは、巫子が元になっているのではないかと考えれます。過去の考察”壺と巫子の正体”で、マリカの故郷にいた巫子たちは、”木の精霊”ではないかと考察しました。

エニル・イリムの黄金の木には人のような形が見て取れます。

これらの木は、もともと木の精霊である巫子と考えられます。

さらに言えば、この巫子たちは木の精霊の中でも特別な存在なのではないでしょうか。

巫子の村にある女性の像の木は枯れてしまい葉がありません。

もともとこの木には、黄金の葉が付いていたと考えられます。

狭間の地の巫子は、”黄金の流星によりやってきた黄金の星の神々”と相性が良い特別な黄金の木の精霊だった可能性があります。

そして、それは巫子である木の精霊たちの見た目にも表れていたのではないでしょうか。

エルデンリングの世界では、魅了の力のある”金色の髪”と”金色の瞳”を持った精霊が存在し、それはマリカを含む巫子だったという設定が考えられます。

ゲーム内では、ラニは体を棄て、マレニアも目が無くなっており、瞳を見ることができません。

更に、瞳が存在するであろうマリカやミケラなども、全く瞳を見せてくれません。マレニアに関しては、ストーリー的な理由もあると思います。しかし、理由の一部には、”金色の瞳”という物語に繋がる重要な特徴を、フロム・ソフトウェアが見せたくなかったからとも考えられます。

また、狭間の地の小黄金樹の周りには大壺の残骸が無数にあります。

小黄金樹は、大壺に入れられた巫子である木の精霊たちが寄り集まって、一つの木を形成することで誕生したものではないでしょうか。

影の地の牢獄で見られる大壺に詰められたであろう巫子の額にはこんな紋様があります。

なんとなく木を表した紋様に見えないでしょうか。これは、巫子を神の依代(黄金樹)に使用するために必要な、何らかの呪い(まじない)だった可能性があります。

角人たちが、大壺の中で巫子と他の肉を馴染ませて地下で熟成させていた理由は、出来るだけ肉付きの良い木を創造するためであったと考えられるでしょう。

そして、恐らく、肉付きの良い木とは影樹であり、影樹も木の精霊である巫子から創造されたと思われます。

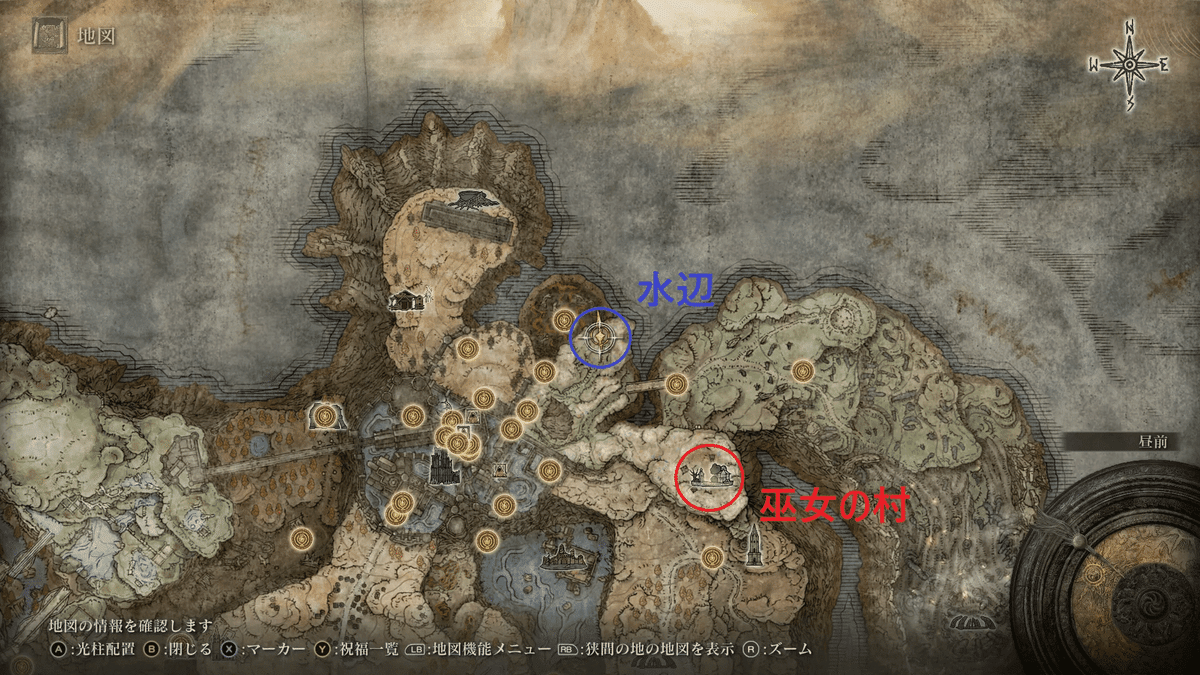

また他にも、影樹が巫子から作られていると示唆するものがあります。巫子の村の北西には、影樹を真近くで臨むことのできる場所があります。

この辺りのスペース、熊などの動物とちょっとした素材が拾えるだけなんですが、、、水辺で拾える≪金色ホタル≫があります。

小黄金樹に近しい水場などで見られる

”小黄金樹の水場などで見られる”と書いています。しかし、影の地において小黄金樹は存在しません。

そうなると答えは一つ。目の前の影樹は、小黄金樹と一緒ということになります。すなわち、影樹も、小黄金樹同様に、木の精霊である巫子から作られたと言えるでしょう。そして、影樹も、過去に黄金の葉をつけていたのではないでしょうか。

3-2.角人の善悪

また、角人の善悪の価値観に目を向けるとさらに分かり易いと思います。

今までの話から、角人たちが、神の依代である影樹(黄金樹)を創るために、巫子を攫っていたことが分かりました。ボ二村近くの鞭の家の角人の霊体はこう言っています。

さあ、大人しく壺に入りなさい

そして、善き人になりなさい

お前たちは巫子なのだから

そのために、生まれてきたのだから

”巫子は、善き人になるために生まれてきた”と言っています。この、”角人にとっての善悪(善き人悪い人)の基準”は何でしょうか?

それは、当然、”彼らが信仰する神”が基準です。その神の依代である影樹(黄金樹)の一部に巫子がなることは、角人にとって善い行いであり、善き人になることを指していると思われます。

王都ローデイル外廓の小黄金樹教会でマリカの言霊はこう語っています。

黄金律の探求を、ここで宣言する

あるべき正しさを知ることが、我らの信仰を、祝福を強くする

幸せな幼き日々、盲信の時代は終わる

同志よ、何の躊躇が必要だろうか!

小黄金樹教会では、”大壺の残骸”と”小さな黄金樹”があります。

この場所で、”黄金律を更に探求し、あるべき正しさを求めて、祝福を強くする”と宣言しています。

黄金樹信仰が始まる前、角人たちが信仰する”金星の神を含む黄金の星の神々”が狭間の地を支配していました。そして、その神々はエルデンリングを持ってして”律”を掲げていました。その律が狭間の地の正しさを決めていたと考えられます。

恐らく、角人にとっては、巫子である木の精霊は、”律(正しさ)の外側(悪)”の存在で、神の依代である影樹(黄金樹)になることで初めて、”律(正しさ)の内側(善)”に入り、”善き人”と見做されたと考えられます。言ってしまえば、悪い人とは、アウトロー(Out Law : 律の外)であると言えます。

マリカは、自分たちが”律(正しさ)の外側(悪)”におり、それが理由で、大壺にされるような酷い扱いを受けていたと考えられます。ですから、そんな世界を破壊し(星の神々に復讐し)、”より正しい律”を求めて神となったのではないでしょうか。

しかし、マリカが神になり、黄金樹信仰(黄金律)を掲げたものの、結局のところ、自分たちの律(正しさ)の外でも、苦しむ存在がいました。その存在は、律(エルデンリング)の祝福を受けることができない存在と言えるでしょう。

そういった理由で、幼い考え方(未成熟の律)から脱却するため、”外なる律”を求め、黄金律(正しさ)を更に探求し、より多く人が祝福を受けられる、より強い祝福を求めた、、、のかもしれません。

そして、その考えに至ったきっかけは、マレニアだった可能性があります。マレニアは、腐敗という”外なる神”からの影響を受けて生まれてきました。”外なる神”とは、正に、”律の外なる神”で、エルデンリングの律によってコントロールできない存在であり、マリカは、”外なる神”もどうにかコントロールできる律を探求しようとした、、、という話かもしれません。

マリカの言霊を聞いたあと、手に入るジェスチャー”外なる律”は、そういったメッセージだと解釈できます。

また、幻影の木である”幻影樹”を使用することで、贄となる巫子(木の精霊)を必要としない黄金樹の創造を試みた、という解釈もできるかもしれません。

まあ、この辺りの話は自信ないので、なんとなく分かっていただければと思います。

3-3.絡みつく影樹

さて、話を、巫子から作られたであろう影樹に戻します。星の神は、依代が必要で木の精霊である巫子を材料に黄金樹を創造しました。そうすると、勿論、影樹を依代にするのは、星の神だったと考えられます。

しかし、影樹は、絡みつく二本の木からなっています。

恐らく、絡みつく二本には、兄弟神である太陽の神(ゴッドウィン)と金星の神(ミケラ)が宿っていたと考えられます。

しかし、どちらの木にどちらの神が宿っていたのでしょうか?

答えは簡単です。

こうです。

真っすぐに生えた木を太陽とすると、絡みつく木は、太陽の周りを公転しながら螺旋を描く金星と見做せます。ですので、真っすぐ生えた木が太陽の神で、絡みついている木が金星の神です。

そして、考察”ストームヴィル城の影”でも言及しましたが、垂れ落ちる黄金の雫は、前に垂れ下がったゴッドウィンの黄金の髪のメタファーの可能性も高いので、真っすぐに生えた木が太陽の神だとも言えます。

そして、このことから、ミケラと螺旋が紐づけられていることにも繋がります。

”ミケラの針”と”ミケラの紋章”は、螺旋の形状をしています。

そして、ベルラートの街とエニル・イリムも螺旋だらけの形状をした建物です。

これらは、金星の軌道が螺旋状になっていることを表しているのだと考えられます。他にも、螺旋により天界への上昇を示し、”天界へと至る建物”の意味もあると思います。

ということで、エニル・イリムにある密着する二人の像は、太陽の神(ゴッドウィン)と金星の神(ミケラ)を表していると考えられます。

4.問題点

それなりに綺麗に考察が纏まっているように思えますが、一つ問題点があります。それは、”二本指”が全く絡んでこないことです。

指の正体については、なんとなく考えはあるんですけど、、、上手く繋がらず、、、

まあ、指を無視したとしても、あと3つ、4つぐらい考察記事は書けると思うので、気長に調べます。

5.おまけ(エニル・イリムの場所)

エニル・イリムの位置についてもう少し詳しく言及しておきましょう。

王都ローデイルには、啜り泣きの半島にある舞い戻りの塔からも行ける、神授橋が存在します。

この神授橋、崩れてしまっています。どこに繋がっていたのか?

地図で、神授橋の先を真っすぐ見てみると、、、

先には、ウルドの王朝遺跡があります。

これに何の意味が隠されているのでしょうか?

狭間の地には、ウルの王朝遺跡とウルドの王朝遺跡があります。これは、古代メソポタミアに実際に存在した古代都市、ウルとウルクがモデルだと考えられます。

そして、それぞれどんな特徴があったかというと、ウルでは月の神が信仰され、ウルクでは金星の神(イシュタル)が信仰されていました。

ですから、神授橋の先には、金星の神(イシュタル)から王権を授けられる場所(婚姻を果たす場所)があったと考えられます。

そうなってくると、エニル・イリムは、ウルドの王朝遺跡辺りにあった可能性が高いと思われます。

ってな感じで、今回の考察は以上です。

6.参考文献

考察において参考にさせてもらった書籍の紹介です。(アマゾンアソシエイト)

ゲーム内には、二大河流にて古代文明があったこと、バビロニアの世界地図、ウル・ウルド(ウルク)の遺跡、エニル・イリム(エンリル神、アッカド語)など、古代メソポタミアを意識した存在が多くみられます。

このことからも、古代メソポタミアの文明や神話を参考にして、エルデンリングの世界の一部が構築されていると考えられます。勿論、どこまで適用できるかは議論の余地がありますし(他の神話も意識している箇所あり)、どの視点で考察を進めるのかの道筋は無数にあると思いますが、参考にしてもらえればと思います。

・古代メソポタミアの神々 世界最古の「王と神の饗宴」/小林 登志子 (著), 岡田 明子 (著), 三笠宮 崇仁 (監修)

表紙が完全に神鳥戦士です。図や写真も多く、一つ一つの項目も短いので読み易いです。

・図説 メソポタミア文明/前川 和也 (著)

こちらは写真が豊富で見ているだけで楽しいです。そして、文字も多いので読み応えもあります。

7.おわり

読んでいただきありがとうございました。今後の記事は書くことは大体決まっているんで、まあ、年内にもう一つぐらい書ければと思っています。が、AC6やりたいです。そっち優先するかもしれません。エルデンリングの考察のヒントがAC6にあったら熱いです。