映画『どうすればよかったのか?』が映し出す、負の連鎖とその断ち切り方|この映画は他人事か?

映画を観た後、これは他人事ではなかった

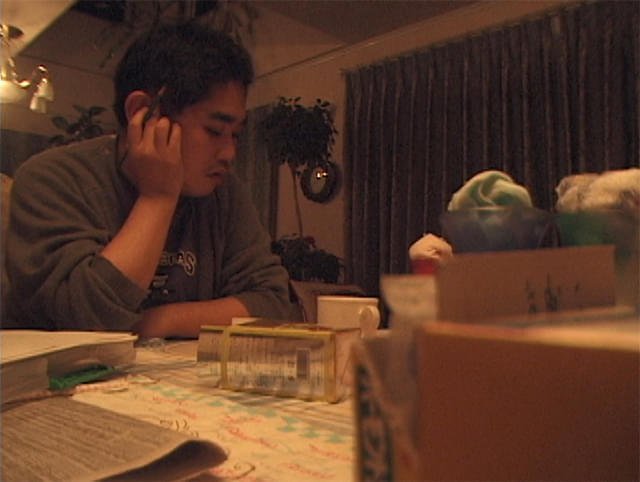

この映画を撮っている監督のドキュメンタリー映画だということは知っている。

だから監督が当事者だ。

その監督が問う。「どうすればよかったのか?」と。

映画鑑賞後、ボクは決して他人事のようには思えなかった。これは自分事かもしれない。

言うなればボクはあの父親側だ。

残念ながら、監督側ではない。

過去の事件と映画の共通点に気づく

この映画に関心を持ったのは、十数年前?にある事件がボクの近所で精神疾患のある娘さんを自宅監禁し衰弱死させたことがあり、ボクもその界隈を車で何気なく通っていたこともあり、衝撃を受けたことに起因している。

あの事件とこの映画の状況は同じではないだろうか?

是非観てみたい。観なけらばならない。そんな気になった。

「まさか」はありえない——事件と隣り合わせの現実

事件事故、異常事態はボクらのすぐ傍らにあり、いつでもボクらも当事者になりえる。

「まさか!」なんて言葉はありえない。

起こったことから振り返ってみれば、みな必然だったりするのだ。

責任を押し付け合う家族の姿

この映画の中の父親と母親は互いに相手のせいにして責任を逃れようとする。

映画では二人を議論させる向きにはしなかった。家族だからこれ以上酷い結果は見たくないのだろう。

息子の決断が負の連鎖を断ち切る

しかし、監督である息子が一歩踏み出す決意をしたからこそ、物事が好転していったのは確か。負の連鎖を断ち切れたのは、家を出て客観的に見直す時間や空間を彼自身が設けることができたからだろう。

もし、彼も家に居続けたなら負の連鎖は連鎖のまま回転していったことに違いない。

変化を拒んだ両親の葛藤

父親も母親も築き上げた地位があるが故、変えれない自分があった。変えれない価値観、モノの見方があった。

時代は常に変化し、娘は自分の「モノ」ではないし、自分の価値観を押し付けられるものではない。それに気づけないことが不幸の始まりだった。

「南京錠を内側からかける」——出口のない孤立

両親は外部に対しSOSも出せない。相談もできない。

きっと叫びまわる娘を恥じる思いもあったろうが、怖さもあったのだろう。

その時の両親こそ「どうすればよかったのか?」の気持ちかもしれない。

家族だからこそ、答えを見つけられない

当事者でない時系列で付き合っていない第三者は簡単に答えを導き出すだろうが、当の家族はそんなわけにいかなかったからこそ時間がかかり、回り道をし、不幸な家族なケースによっては事件につながりかねない処置を取っていたのかもしれない。

歪んでいるとは言えこの両親の娘に対する愛情や責任感はあったのかもしれない。その中に自分自身を守るための事由があったとしてもだ。

治療による変化と「もしも」の後悔

結果的に息子の強い勧めにより精神科に入院し、姉に適合する薬が配合され家に帰った際は、彼女の表情は以前の叫んでいた時の表情とは確実に変化していた。

専門医に診てもらい、薬を配合し飲むことで改善したのだ。

彼女が苦しんだ十数年間の間に病院に来るという行動に移していれば双方共にそれほど長く苦しまなくて済んだのだ。

長く苦しまなくて済んだはず。

特に彼らの場合は、

両親は医師で研究者だというのに。

両親の迷いと「行動しなかった理由」

何が両親を行動へと移すことを躊躇わせたのだろうか。

自己中心的な価値観?

それもいくパーセントはあるだろう。

世間に対する恥の概念?

それもあるのかもしれない。

映画の最初にこの映画は「疾患の原因を探るものではない」的な文言が流れたが、両親が恐れていたのはまさにここではないかとボクは思う。

つまり、姉の疾患の原因が自分たちのどちらかにあると、或いはどちらかの先祖にあると言われるのを恐れて病院に連れて行くのを怖がって理由をつけては軟禁したのではないだろうか。

専門家(医師)だからこそ診てもらう医師にも千差万別の力量があり一旦張られたラベル(診断)の張替えの難しさを知って娘を病院なりにつれていくことに躊躇したのではないだろうか。

「どうすればよかったのか?」の答え

一般家庭とは異なる環境であるには違いない両親が医師であり研究者の下での統合失調症の娘という環境で「どうすればよかったのか?」という問いに対しては、息子である監督の取った行動はベストだったのかもしれない。

自分なら逃げたきりだろう。

自分が父親ならそれでも娘は大丈夫と言い切るだろう。

それ以前に暴力をふるうかもしれない。

自分が父親なら絶対強い第三者の介入が必要だ。

医師であるあの父親は監禁したかもしれないが、それでも優しかった。