【金融経済教育】価値が高いのは?「1人で1時間のプール掃除」VS.「リュックサック」

質問です。

あなたは次のどっちが「値段が高い」と思いますか。そしてそれはなぜですか。

「小学1年生に1時間勉強を教える」VS.「ハムスター」

「街の商店やスーパーから段ボールを30箱集めてくる」VS.「指輪」

「1人で1時間プール掃除をする」VS.「リュックサック」

小学5年生が、経験と想像をフル回転させて考えました。

「このネックレス欲しい?」「いらなーい」

横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校で授業が始まりました。

5年2組の担任、荒谷舞先生がポケットから金色のネックレスを取り出しました。

「このネックレスは、いくらでしょうか?」

子どもたちの手が次々と挙がります。

「千円」「1億円」

次に出たのが、筆箱大の金色の「シカの置物」

土産物なのか、本物なのか……子どもたちが真剣な顔つきで値踏みを始めます。

ここで荒谷先生は、値段を告げます。ネックレスはなんと「約100万円」、シカの置物は「2000円」。

「なぜ、同じ『金』で、こんなに値段が違うの?」と荒谷先生。

「シカは、土産屋で売っているチョロいやつでしょ?」

「金色に塗装しただけなんじゃない?」

「ネックレスはブランド品?」

と、子どもたち。

「みんなは、このネックレス欲しい?」

再び尋ねる荒谷先生。でも、多くの子どもは醒めた反応です。

「いらなーい」「私とは価値観が違うから」

ここまでが入り口。次は、授業のテーマ「高いものって、なんで高いの?」を深掘りしていきます。

「悩め、悩め」。経験と想像をフル回転

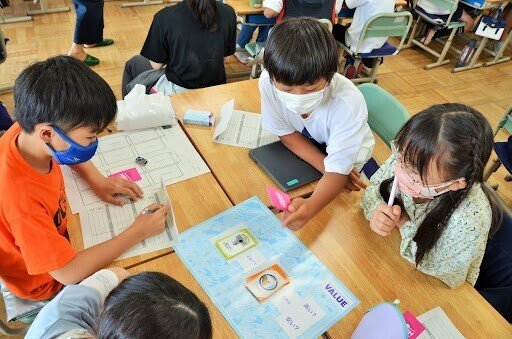

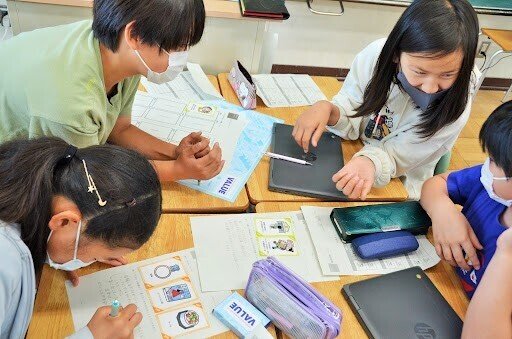

子どもたちは4〜6人のグループに分かれ、「物」と「活動」の内容がイラストに描かれたカードを1枚ずつめくり、物については「いくらなら払う」か、活動については「いくらもらえるならやるか」、自分の考えを言い合いました。

例えば「小学1年生に1時間勉強を教える」VS.「ハムスター」。

ある子が「ハムスターは生き物だから高いんじゃない?」と言えば、別の子が

「1年生が頭が良ければ、(教えるのは)楽じゃない?その1年生が賢いかどうかによるよ」。「この問い、一番盛り上がるなー」と言う子もいます。

次のカードは「街の商店やスーパーから段ボールを30箱集めてくる」VS.「指輪」。

「スーパー1カ所で30箱集まるなら、こっちの方が安いんじゃない?」という子の提案に、別の子が考え込みました。「いや、普通は10箱ぐらいしかストックはないでしょ。となると、3か所か……」。指輪に目を向ける子もいます。「その宝石はダイヤかな?」。素材が気になるようです。

経験や想像をフル回転して議論した子どもたちは、自分が「値段が高い」と思った方を一斉に示します。このグループで「指輪の方が高い」と判断した子どもは1人だけでした。

次は「1人で1時間プール掃除をする」VS.「リュックサック」。「これはシブい質問だな」。子どもたちはノリノリです。

ある子が「プールの掃除は(社会的に)プラスになるよね。私は掃除が好き」と言いました。「活動」の評価に「社会性」を加えたようです。「型崩れを防ぐには、良いリュックが欲しいでしょ。そうなると結構高いよ」とリュックの品質を考える子も。

「悩め、悩めー」

そう言いながら、荒谷先生が現れました。子どもたちがまったく違う評価軸で意見を言い合う様子に嬉しそうです。

別のグループは「1時間犬の散歩をする」VS.「動画編集ソフト」。動画編集ソフトの相場がわからない……。苦戦しているようです。

自分のパソコンでこっそりと「動画編集ソフト」の値段を検索し始めた子がいました。「4万円の動画ソフトがあるよ」。カンニングだと受け止めたのか「検索するのは反則。ダメだよ」と止めようとする子もいました。

「アプリかな?アプリなら無料のものもあるじゃん」と言う子もいました。「コロナで在宅ワークが増えて、使う人が増えたから高いんじゃない?」と、需要を考慮する子も。

授業後、荒谷先生に聞いてみました。パソコンで値段を調べるのは、ありですか?

「全然ありです。社会で当たり前に使われているものを、子ども達から隔離する必要はありません。道具をどう活用すればよいかを学ぶことも必要なので、調べても構わないと思っています」

「楽しい」=「安い」?「大切」=「高い」?

次は、これまでにめくった「活動」の中から「最も安い活動」を、「物」の中から「最も高い物」を決めていきます。

あるグループは、「最も安い活動」に「修学旅行のバスのレクリエーションを考える」を全員一致で選びました。「主催者になったら楽しいし、レクリエーションが大好きだから」と主観的な理由を述べる子がいたり、「なくても困らないものだから安い」と、引いた視点の意見の子も。

これまでの様子を見ていると、子どもたちは「リュックサック」や「サッカーボール」など、「物」の値付けに関しては、意見はそれほど違わないようです。

一方で「1時間病人の看病をする」「四つ葉のクローバーを探してくる」など、「活動」の値付けは意見の違いが目立ちました。それぞれの子の経験が異なるうえに、好みが反映されるからのようです。

「四つ葉のクローバー」の札は解釈が分かれました。「暇つぶしになるから安い」という意見から、「カードに四つ葉のクローバーの位置が描かれているから、見つけやすい」と独自の見解を披露する子どもまで。

隣のグループでは、ある子が「5人分のカレーをつくる」というカードを前に、悩んでいました。「材料代も含まれるのかな?」「高級食材なら、いくらぐらいになるんだろう?」

「作る」という「活動」に、「具材」という「物」の値段を反映させようとしているのでしょうか。

「1時間赤ちゃんのお守りをする」を「最高額の活動」に選んだ子がいました。理由は「日本は人口が減っているから、赤ちゃんを大切にしなくちゃいけない。値段は高い方がいいよ」。それを聞いた別の子から「お世話の大変さは、女の子か男の子かによるんじゃない?」という反応がありました。

「ハムスター」と「寿司1人前」が最高額の理由

グループごとに決めた物と活動の「最高額」と「最低額」は、全員の前で発表しました。

「ハムスター」と「寿司1人前」を「最高額」に選んだグループが、その理由を「ハムスターも、お寿司も『命』だから」と発表すると、一斉に教室がわきます。

「寿司って、命なの?」

「元々は魚を殺して食べてるじゃん」

別のグループの「最高額」は3つ。「命がある動物は責任重大だから『ハムスター』、コロナで利用する人が多いから『動画編集ソフト』、ディズニーランドかもしれないから『遊園地のチケット』を選びました。三つの共通点は、捨てるともったいないものです」がその理由。

「落とし物のハンカチを見つけたら、後で何かをもらえそう」「看病してあげたら、その後に期待できる」など、見返りを期待して「最高額」をつけたグループもありました。

授業の最後、荒谷先生はこう締めくくりました。

「価値観は自分たちで作るもので、時代によっても変わります。『物』の価値観は、自分たちで見極めてほしいと思います」

値付けで気づいた「そっちの視点」

授業が終わった後、何人かの子に感想を聞きました。どうだった?

「『そっちの視点で見ていたのか!』と、いつも驚かされて楽しい」

「趣味も、好きなものも、得意なことも人によって違うから、比べることが難しい。でも、私の意見に納得してもらえると、相手の意見もちゃんと聞きたいと思った」

ほかの子との意見の違いを楽しんだようです。

「お金を考える授業が始まってから、スーパーで買い物をするときに、どの商品が一番安いか、なぜ、それが安いのかを考えるようになった」という子もいました。

荒谷先生はこう話します。

「現金でのやり取りが当たり前だった私たちの世代は、お釣りにありがたみを感じて育ったけれど、キャッシュレス化が進んだ今、お金自体が目に見えなくなり、ブラックボックスになっている。今こそ『お金って、何だろう?』と考えることが大切だと思います。カードを初めて使った前回の授業では、子どもたちの反応は、楽しいにとどまっていましたが、今日の授業は、意見の食い違いや話し合いの場面が増えました。この経験を、学校の外でも生かす場面を作りたいと思います」

後編は「VALUE」を開発したメンバーのインタビューです。

この記事は教育と探求社と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で開発した小学生向け金融経済教育プログラム「VALUE」(バリュー)の授業を紹介しています。2021年度、中学校で金融経済のリテラシーを高める授業が、2022年度からは高校の新科目「公共」や「家庭科」でも授業が始まりました。「VALUE」では、カードゲームを使い、アクティブラーニング形式で学びながら、お金に関する知識の習得に留まらず、主体的に考える力を育むことを目標にしています。