南朝正統皇位継承論9-三河吉野朝の伝説5(三河吉野朝の崩壊)

三河吉野朝の伝説5(三河吉野朝の崩壊)

1、三河吉野朝の崩壊

王田殿内の阿弥陀堂の格天井裏菊の紋

(山口保吉著『三河吉野朝の研究』巻頭写真、平成6年焼失)

天授2(1376)年、三河吉野朝の仙洞御所・王田殿の建立に当り、その目出度い柱建に萬歳が奉納され、その時の歌詞に

「弥勒の十年辰の年、諸神の建てたる御家(オヤカタ)は風が吹いても祟る風(邪魔風)はないという」とあり、三河吉野朝の黄金時代を謳歌したのもつかの間

翌年、畠山基国が叛き、東から足利方の山名氏清率いる甲斐の軍勢二千八百騎が押し寄せ、吉野から楠正儀が天授3年と同4年再度来援したが多勢に無勢、ついに

天授5(1379)年、玉川御所の守りである和田城が落ち、青木盛勝戦死、天授6(1380)年5月には、三河落合城の合戦で楠正儀が美吉原に戦死し、三河吉野朝は崩壊した。

青木文献には、下記の様に記されてある。

「寛成親王、金剛心院皇夫大士、天授五年九月二十日崩御」

長慶院法皇が崩御したとあるが、『長慶天皇紀略』では皇后小室門院他と富士谷に潜行とある。

松良天皇は、「寛成親王の皇子松良親王は三洲五井美吉原に落ち給い薬師寺建立の開基なり・・・」(青木文献)と記されているが、三浦家の系図には「富士谷御所、浜松市天竜区春野町の京丸、豊川市萩町を経て御油美世賜原に落ち薬師寺を開基した」とあり、

松良天皇の皇后「綾姫」は、「寛成親王息女綾姫は宮路左太夫と遠洲光明寺村に落給う」(青木文献)と記されているが、三浦家の系図には松良天皇と共に富士谷御所、京丸までは同行していたと記されてあり、

長慶院法皇の四人の王子については、「義良王と国仁王は北畠と共に陸奥へ落ち、成良王は細川と共に四国へ落ち、時仁王は新田と共に加賀へ落つ」(青木文献)と記されてあります。

長慶院法皇(寛成親王)には、天授年間三河の望理郷(豊川市国府町)に王田殿を建立して、東海の女王と敬〔あが〕める尊良親王〔守永親王〕の皇女の檜御前(小室門院元子内親王)と共に御行在になったが、北朝方の攻むるところとなり、楠正儀も天授三年と同四年に再度来援してこれが防戦につとめたが(小久保文書)天授五年九月二十日後醍醐天皇の皇女懽子内親王が身代わりとなって自刃され、(和歌山県九度山町明野宮の伝説)御二人は富士谷(山梨県富士吉田市大明見)の隠城へ逃れることになった。

(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』5頁、〔 〕内編集者)

2、三河吉野朝40年間の略年表

興国1(1340)三河建都を計画「興国」と改元。以後、後村上天皇は北畠親房に奉じられて三河多賀の里(相良町)に行在(吉野朝の研究)

興国3(1342)壬午年8月13日、寛成親王、三河に於いて降誕(青木文献)

正平2(1347)年、寛成親王、吉野へ上る(青木文献)6才

正平6(1351)年正月、寛成親王甲斐の隠城に潜行(五條文書)10才

正平22(1367)年、弥勒元年(藤原石山)。この年に寛成親王は三河吉野朝の天皇に践祚したと思われる。26才

正平23(1368)年3月11日、寛成親王即位(南朝紹運図)27才

文中2(1373)年4月、寛成親王、熈成親王に譲位(後太平記)32才

文中3(1374)年1月21日、寛成親王、熈成親王に譲位(長慶天皇紀略)

長慶院法皇、松良天皇の養父となる。(三浦芳聖)33才

天授2(1376)弥勒10年、寛成親王、王田殿建設(藤原石山)35才

天授3(1377)年、楠正儀、吉野から三河へ来援、三州宮崎城を守る。

御津海岸御馬に上陸し山名氏清の軍勢と対戦。(小久保家文書)

天授4(1378)年、楠正儀、吉野から三河へ再来援、海路尾張篠島に上陸、

三州赤坂、伊奈原、美吉原の三方を以て甲斐の大軍を破る。(同上書)

天授5(1379)年

9月5日、長慶院法皇、小室門院、密かに富士谷御所へ潜行(長慶天皇紀略)9月20日、懽子内親王が小室門院の身代わりとなって薨去(青木文献)

天授6(1380)年、5月9日、楠正儀、美吉原に戦死、51才(小久保家文書)

山口保吉著『三河吉野朝の研究』及び『芳花鶴水園の聖地』

中西久次郎・家田富貴男共著『長慶天皇御聖蹟と東三河の吉野朝臣』

藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』

3、富士谷潜行

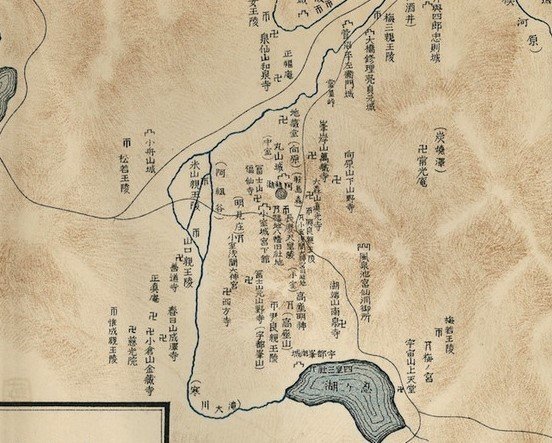

『富士谷 長慶院仙洞御所略図』より一部を転載させて頂きました。

天授5(1379)年9月、三河吉野朝が崩壊し、長慶院法皇、皇太后小室門院が密かに富士谷に潜行した件は、既に下記で述べましたので、参照ください。

南朝正統皇位継承論5(№193) 三河吉野朝の伝説

2、三河吉野朝は実在した

上記で引用した「三輪義凞『長慶天皇紀略』55頁」(下記)

・・・数日の後、又航して、駿河国吉原浜の、浮島沼に着御あらせられ、先づ、大宮駅に一宿し給ひ、旦日富士谷小室城宮下の舘に入御あらせらる。

の続きに下記の記事が出ていますので参考の為に申し添えます。

時に、九月五日なりき。其扈従の人々は、北畠親房及顕家・顕能・三条景家・藤原隆家・児島高徳入道志純・名和長重・土居通郷・得能通信・及小野局・侍女菊江姫・春江姫にてありき。小室城主三浦越中守義利初め、新田義宗・脇屋義治等、諸将と議り、身を以て、衛護し奉る。

天授六年二月二十日、衆議の末、富士勝山谷東澤深山に、仙洞御所を造営して、院を遷駐し奉る。旧宮に縁みて、玉川の宮と称し、その地を宮原と唱ふ。其前を流るる川を、玉川と名付け、其潜ませ給ふべき澤を、宮澤といふ。

4、富士谷は何処にあったのか

富士谷が何処にあったのかについてインターネットで検索しても何も出てこないので、加茂喜三著『隠れ南朝史』(富士地方史料調査会/1969年)262頁の「富士谷は何処にあった?」を参考に考察すると下記の様になります。

上記の地図(クリックで大きな地図になります)で中央自動車道が走っている大月インターから富士吉田インターに至る都留市、西桂町、富士吉田市、西は河口湖の西端、南は忍野村までを含む富士山の東北山麓一帯で、四方を峠と峰に囲まれた盆地を富士谷という。大月ー都留ー富士吉田を結ぶ山峡地帯が北から勝山谷、つづいて桂谷という。

この中に、大室、中室、小室があったようで、現在浅間神社のある富士吉田市大明見の辺りが小室と呼ばれ、中心はここであったと推測される。

5、富士谷御所の神風串呂

(1)御調町公文と大明見の神風串呂(№72)

「公文」-「神代町」-「南古都」-「新田」-「⛩松尾大社」-「鏡山」-「政所町」-「神守町」-「南山町」-「丸山」-「醍醐山」-「大明見」-「五辻」

(2)大明見と元町(さいたま市)の神風串呂(№71)

「吉田」-「京丸」-「小室沢」-「大明見」-「南元宿」-「元町」

(3)大明見と小室山(伊東市)の神風串呂(№71)

「小室山」-「忍草」-「大明見」-「南」-「焼山峠」-「御所平」

(4)松良天皇ご降誕地の神風串呂(№80)

ア、真庭市正吉と長島町正家との神風串呂

「大金」-「神代」-「正吉」-「三浦」-「公文」-「和田」-「大内」-「宮」-「正家」-「法能」

イ、日出町大神と都留市法能の神風串呂

「大神」-「大内」-「神武」-「産場」-「法能」-「⛩鹿島神宮」

💟皆様方の御支援に感謝しています!

🔴神風串呂を学びましょう!

💟串呂文庫

🔴三浦芳聖著「神皇正統家極秘伝 明治天王(睦仁)の神風串呂」復刻版

🟢三浦芳聖著「五皇一体之八幡大明神 三浦芳聖 降誕号」復刻版

🟠三浦芳聖 著「神風串呂神伝」

🟢三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』(デジタル復刻版)

🔴神風串呂入門-神皇正統家極秘伝(鈴木超世志著)

🟡バックナンバー(総合)

🟠情報拡散のお願い

この記事に到着された貴方様とのご縁に感謝しています。これは皇祖神・天照大御神から地上に派遣された神皇正統嫡皇孫・三浦芳聖が解明した神風串呂の紹介記事です。

三浦芳聖が解明した神風串呂には、日本民族の進むべき道が、明確に示されています。日本民族の危急存亡の時に当たり、一人でも多くの方に読んで頂けるよう、この情報を拡散下さいますよう、宜しくお願い致します。

串呂主宰神は、なぜ、長期間かけて神風串呂を構築し、このように神皇正統の天皇を顕彰されるのか!この一点を徹底的に講究しますと、神風串呂の要諦が理解でき、今我々は、何を第一とすべきかが分かります。

ここに日本民族の存亡が掛かっているのです。真実に目覚めましょう!

2千年以上の長年月を掛け神風串呂を構築された、串呂主宰神・天照大御神様のご苦心と、生涯を掛けて神風串呂を解明された三浦芳聖師のご努力が、日本国と日本国民の皆様の幸せの為に生かされますよう願ってやみません。

神風串呂は、神界から日本民族への目に見えるメッセージ(啓示)です。

神風串呂と神風串呂に昭示されている「神皇正統家」は日本民族の宝です!さらに研究を進めましょう!

一人でも多くの方に、神風串呂の存在をシェアして頂きますよう宜しくお願いします。

神風串呂を主宰しておられる神様は、天照大御神様ですので、串呂の存在を一人でも多くの方々にお知らせすると、天照大御神様がとてもお喜びになられます。

出典は三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』を始め『串呂哲学第一輯』『神風串呂』『串呂哲学』『串呂哲学と地文学』『神風串呂の解明』等、通算181号(いずれも神風串呂講究所発行、1955年~1971年) を参考にして、研究成果を加味しました。

前号(№196)

次号(№198)

*******************

🟡最後までお読みいただき有り難うございます。

串呂哲学研究会 鈴木超世志

ブ ロ グ 串呂哲学研究会

メ - ル(shinpukanro024@yahoo.co.jp)

*******************

いいなと思ったら応援しよう!