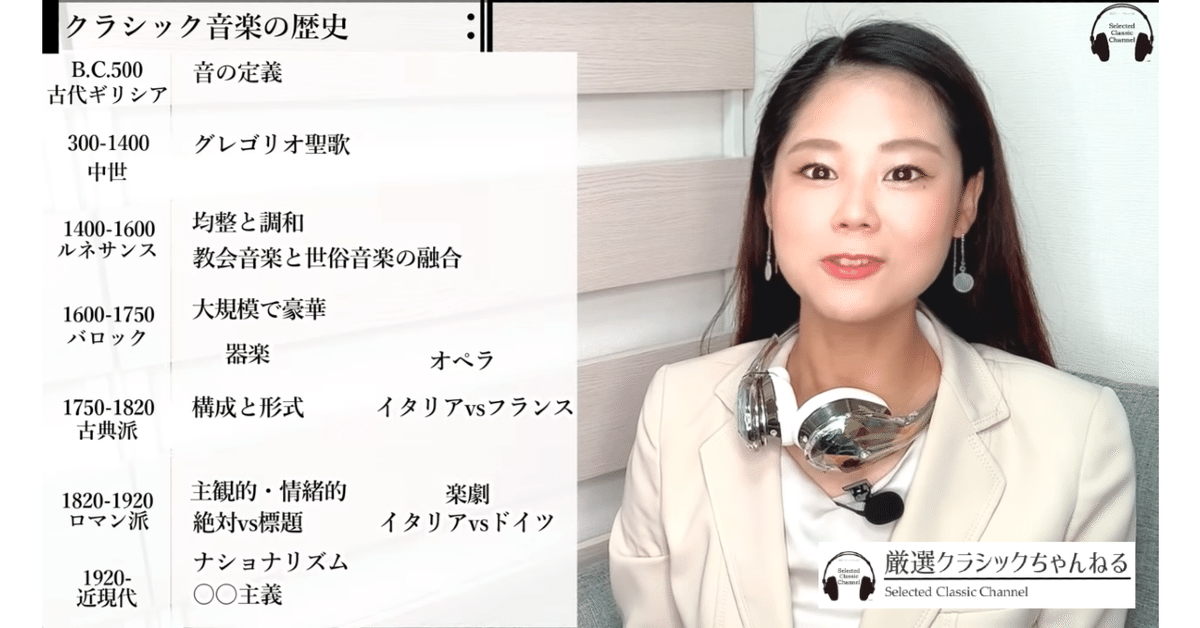

「音楽の勉強」by「厳選クラシックちゃんねる」

クラシックが好きなnacoさんが運営しているYouTubeチャンネル……

「厳選クラシックちゃんねる」で、

「西洋音楽の始まり」を勉強しました。

動画は、こちらです。

(動画では、実際の音楽も紹介されています)

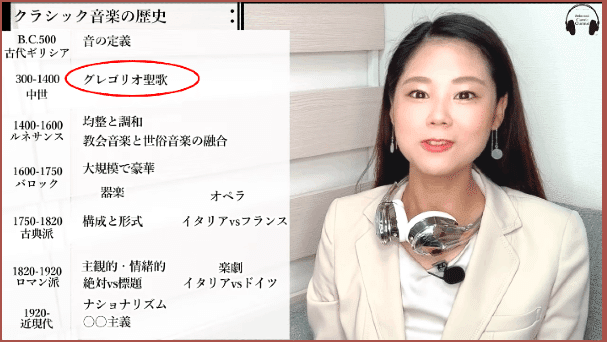

特に知りたかったのは、「グレゴリオ聖歌」の話。

nacoさんの説明がわかりやすかったので、

個人的に忘れたくないポイントだけ、

noteにまとめようと思いました。

「グレゴリオ聖歌」は、

クラシック音楽のルーツとなった。

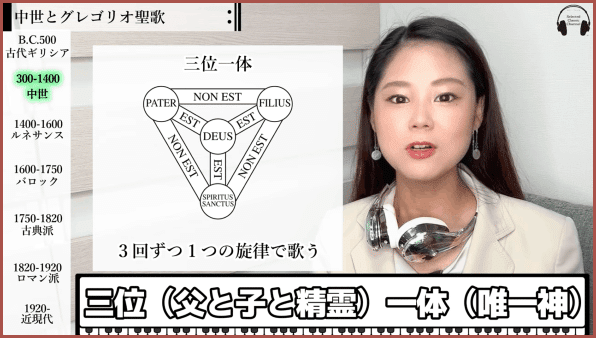

「グレゴリオ聖歌」には、

三位一体(キリスト教の神観)を表現するために、

「3回ずつ1つの旋律で歌う」という決まりがあった。

その単旋律のことを「モノフォニー」と呼ぶ。

中性音楽でもっとも美しいのは、

「(神の)モノフォニー」とされていた。

やがて、

オルガヌム(装飾の旋律)が施されるようになる。

(多声音楽、合唱音楽への発展)

課題として、

モノフォニーとオルガヌムがずれるという問題が残った。

このあたりから、

拍子と拍(楽譜)という概念が生まれた。

いいなと思ったら応援しよう!