『ケンゴウ』と『ケンゴウ』後編【小説】

原 一成こと、『拳豪』がアストロノーツに現れてから数ヶ月。

その名は、アストロ世界の一部で、すっかり知れ渡っていた。

どうやら、格闘技や武道のマニアはこの世界にもいるらしく、格闘家や武道家たちの『野試合』は、誰かの手で隠し撮りされ、そのデータはマニアたちの間で密かに共有されているらしい。

噂では、マニアたちによるランキングまで作成されているのだとか。

元々は、諸事情でスランプに陥った表現者たちが、『正義と悪』に分かれ、己の発想力を武器に闘うことで刺激を得て、創作意欲復活の足がかりとする事を目的に作られた『アストロノーツ』だったが、ヘッドマウント式デバイスの導入で、自分自身がその世界に実在するような没入感、更には視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感までをリアルに再現したことで爆発的に人気を博し、今では日本だけでなく、世界中にユーザーを持つ巨大SNSへと成長を遂げた。

そして現在、『アストロノーツ』にはメインターゲットである表現者だけでなく、あらゆる人間が様々な目的でユーザー登録をしている。

世界中から集まってくるユーザーを相手に自社の作品を発表、発売する企業、同じ趣味や気の合う相手を見つけ交流する者、ライブやパフォーマンスを定期開催する者、観客として楽しむ者、それらの人々や観客を目当てに商店や飲食店を開業する者。

みな、思い思いのスタイルでアストロ世界を楽しんでいるのだ。無論、それだけ人が増えればトラブルや犯罪など、運営や警備にとっては頭の痛いこともある。

しかし、圧倒的に多いのは、やはりヒーロー・ヒロインとヴィランだろう。

現実世界と違い、物理法則すらも捻じ曲げ、ユーザーのイメージが具現化できるアストロ世界では、誰もがスーパーヒーローやヴィランとなって、アニメや特撮ヒーローさながらの異能バトルを楽しめる。

さらにはオプションを購入することで、自身を守る高レベルのアーマーや強力な武器、特殊能力を持つことだって出来るのだ。

そんな中で格闘家や武道家は異色の存在だ。

彼らの多くは、異能やオプションに頼らず『ヒーロー対ヴィラン』の闘いにも興味を示さず、現実での身体能力と身につけた技だけを武器に『野試合』に明け暮れる。

彼らにとって『アストロノーツ』とは、現実世界では不可能な『対戦』を実現するための『場』 以外の意味を持たない。

『圧倒的 理不尽』の『招待』で、この世界へやってきた拳豪もまた、彼らと同様に『野試合だけ』に熱中した。

互いの身を守る防具もルールもない。ウェイトによる階級も試合を止める審判もいない。武器の使用や急所攻撃も自由。

そんな正真正銘『何でもアリ』の闘い。

しかも、不正アクセス者である拳豪や、彼と相対した者には、ある一定以上の衝撃や痛みは自動的に緩和する、アストロノーツの保安プログラムは機能しない。受けた痛みや衝撃は、そのまま電気信号として脳に送られ最悪の場合、再起不能の『アストロ廃人』になってしまう。

まさに、一戦一戦が『命懸け』の闘いなのだ。

相手と対峙した時、拳豪の脳には大量のアドレナリンが駆け巡り、全ての身体感覚器官が鋭敏になる。

相手の予備動作や息遣いを肌で感じ、眼球の細かな動きを見て、時には鼓動の音さえ聞く、微細な筋肉運動から次の動きを予測し、それより速く反応する。

いわゆる『後の先』というやつだ。

この感覚は対戦を重ねるごとに研ぎ澄まされ、気が付けば――、

対戦相手がいなくなっていた。

いや、アストロノーツで拳豪の名が知れ渡るのに比例して、拳豪との対戦を望む者は増えている。

だがその中に、拳豪から見て自分と同等、もしくは自分以上の実力を持つ者はいなかった。

だから、先日の柔術家との一戦のあと、拳豪は闘うことを止めたのだ。

「いいじゃないっスか。片っ端からやっつけちゃえば」

街を歩く拳豪の足元から、声が聞こえた。

目をやれば、剣豪に並ぶように一匹の黒猫が彼を見上げていた。

「……お前、ヒートヘイズか?」

「そうっスよ。今日は猫のアバターっス」

一体、そのアバターにどういう意味やメリットがあるのか分からないが、ツッコんだところで喜ばせるだけだと思い、拳豪は何も言わなかった。少女、青年、少年、女性、老人、獣人とヒートヘイズは会うたびアバターを変えている。

最初は何か意味や企みがあるのかと勘ぐったりもしたが、本人の様子を見るに趣味以上の意味はないらしい。

「せっかく相手から寄ってくるんスから、強かろうが弱かろうが思いっきりやっちゃえばいいんスよ」

「勝つと分かってる相手に興味はない」と拳豪は吐き捨てるように言った。

拳豪が望んでいるのは相手を痛めつける事ではなく、骨身を削るようなギリギリの闘いなのだ。

ヒートヘイズは、そんな拳豪の気持ちを見透かしたように猫の目を細めた。

「では、そんな拳豪さんに、今日は朗報を持って来たっス」

剣豪は立ち止まり、自分を見上げる猫に目を向ける。

「以前、道場で剣術の話をしたのは覚えてるっスか?」

「現実世界では本身で斬り合うわけにはいかないから、アストロノーツで闘うってやつか? だがあれは例え話だろ」

アストロ世界に出入りするようになって数ヶ月経つが、未だ刀剣を使う武道家は見たことがない。だから拳豪は、単なるヒートヘイズの例え話だと思ったのだ。

しかし、ヒートヘイズは目を細めたまま、じっと拳豪を見つめている。

「まさか――、本当にいるのか?」

「拳豪さんが来る前、このアストロノーツには、貴方と同じ名前のヴィランがいたんス。まぁ、読みが一緒ってだけで漢字は違うんスけど」

同じ読み――『ケンゴウ』 ――。

「彼の名前は『剣豪』 抜刀術の達人っス」

『剣豪』は、一成が『拳豪』として現れる約一年前に、突如アストロノーツに現れた。

それまでにも『刀』の使い手がいないわけではなかったが、その殆どは『剣術』ではなく『剣道』の使い手で、あくまで剣を相手に『当てる』技術なのに対し、剣豪は剣で『斬る』事を目的にした技。正真正銘の剣術だった。そうした本当の剣術の使い手は、アストロノーツの歴史上、彼が始めてだったらしい。

剣豪は一成とは違い正規ユーザーだから、相手が『死ぬ』ことはない。だが、彼と闘った者はみな、その圧倒的な実力差に心を折られ、アストロノーツを去っていったのだ。

そして、最初の『野試合』から数ヶ月、剣豪は毎日のように闘い、勝ち続け、そしてある日を境に、現れたときと同様に突然消えたのだという。

一成が不法アクセスの『ノット』(ノーツでない者=ノットノーツ)なのに対し、 彼が正規ユーザーだったことを除けば、二人の『ケンゴウ』はほぼ同じ道を辿っている。

「その、『剣豪』はどうしていなくなったんだ?」

「拳豪さんと同じことを言ってたっスよ」

―― 勝つと分かってる相手に興味はない。

「そして、どこからか、もう一人の『ケンゴウ』の噂を聞きつけた彼は、拳豪さん、貴方と闘うためにカムバックしたというわけっス」

ヒートヘイズは、そう話を締めた。

「……その『剣豪』に噂を流したのはお前だろ」

「それは、秘密っス」

一成の質問を、ヒートヘイズはしれっと躱し、で、やるっスか? と一成に問う。

「当然だ」

身体中の血液が沸き立つような感覚に一成は震えた。

「では、詳しい日時は後日、メールで送るっス」

そう言って、黒猫の姿をしたヒートヘイズは、するりと街の暗闇の中へと消えていった。

残された一成は、遠ざかる黒猫の姿を目で追いながら、

「あいつ、一体何者だよ……」

と、独りごちた。

後日メールで送られた対戦日に向けて、一成は道場や家族サービスの合間を縫っては、動画サイトなどで『抜刀術』を検索し、あらゆる流派の動画を見たり、知り合いのツテを頼って実際の居合道場を訪れ、その動きを研究、頭の中で何度もイメージトレーニングをした。

なにせ相手は『剣術使い』 負けはイコール『死』だ。『次』はない。

格闘技の世界では俗に『剣道三倍段』と言われる。

実力が同じなら、長物の武器を持つ剣道の方が圧倒的に有利という意味だ。

しかも今回、相手の武器は竹刀ではなく、触れれば切れる『刀剣』なのだ。

そう考えるたび、一成は自分の意志とは無関係に身体が震えだすほどの恐怖に襲われたが、それよりも未知の敵と闘える喜びの方が上回った。

そして、『剣豪』からの指定日時。

一成は『拳豪』として、アストロノーツに降り立った。

この数ヶ月、拳豪が何度も通いつめた野原に、その男は立っていた。

筒袖の白い居合衣に紺袴から覗く手足は、まるで何本もの針金を束ねて捻り上げたようで、細身ながらも極限まで鍛えあげているのが分かる。

その腰には刃渡り二尺五寸(役75cm)ほどの一本差し。髪は短く刈り上げ、天狐面で顔を覆っていた。目の位置に空いた穴から覗く視線は鋭く、冷たい。

(コイツ、強い。)

その佇まいを見ただけで、『拳豪』は目の前に立つ男の実力を把握した。

この男は強い。恐らくは自分と同等か、それ以上だと。

「お前が『拳豪』か……、なるほど強いな」

どうやら、相手の力を分析していたのは『剣豪』も同じだったらしい。

そして不意に、彼は『拳豪』に質問をぶつけた。

「どうだい、頂点に立った気持ちは。嬉しいかい? それとも――」

「つまらんよ」

男の言葉を遮るように、『拳豪』は素直に本心を言った。

格闘技に限らずどんな世界でも、頂点に近づくということは孤独に近づくということだ。一成は、三十数年かけてそれを思い知った。

「だよな」

そう言って『剣豪』は自嘲気味に笑う。

この男も、ここに至るまでの人生で、色々あったのだろう。

「さて、それじゃぁ始めようか」

『剣豪』はそう言って、左手で鞘(さや)をグイっと引き上げる。

「おう」

『拳豪』はそう答えて、サウスポースタイルで拳を構えた。

顔を前に突き出すような、極端な前傾姿勢の『剣豪』は、ジリジリと摺足で間合いを詰める。右手はすでに柄(つか)に置かれ、左手の親指はいつでも鯉口が切れるように鍔(つば)にかかっていた。

『拳豪』は、いつもよりもやや前方に加重をかけながら、相手の剣先が届かないギリギリの位置をキープしていた。剣術を相手に離れて闘っては勝ち目はない。

相手の抜刀よりも速く、懐に飛び込む。

それが、『拳豪』が出した結論だった。

視界から色が消え、音が遠ざかる。『集中』している証拠だ。

やがて視覚と聴覚から余分な情報は抜け落ち、真っ暗な静寂の中、あるのは『剣豪』を取り巻く空気と息遣いだけ。おそらくは相手も同じだろう。

互いの息遣いが、少しづつシンクロしていく。吸う、吐く、吸う、吐く、吸う――。

二人が呼吸を止めたのは、ほぼ同時だった。

『拳豪』が左足で地面を蹴るのと同時に、『剣豪』の左手親指が刀剣の鯉口を切り、同時に右足を引いて抜き打ちに『拳豪』を斬り払おうとしたが、それより一瞬速く相手の懐に飛び込んだ『拳豪』は右拳で柄尻を打ち、刃を鞘に弾き返す。

それを予期していたかのように『剣豪』は、打撃の寸前柄から離した右手で『拳豪』の右手首を掴むと腰を捻ってグイと引き、上体が流れた『拳豪』の脇腹に左拳を叩き込むが、右足で地面を蹴り左足を軸に回転していた『拳豪』はその勢いに乗せて、左肘で『剣豪』の顔面を打つ。上体を逸らしギリギリで肘打ちを交わした『剣豪』は地面を蹴って後方に飛び、そのまま空中で一気に刀剣を抜き払い地面に着地した。

それを見た『拳豪』は踏み出さんとした右足で地面を逆に蹴り、思いっきり後方へその身を飛ばし、即座に両腕を上げて頭部と心臓を守る構えを取る。一方の『剣豪』は着地と同時に抜き払った刀剣を両手で握り『正眼』に構え――、両者動きを止めると、同時に息を吐いた。

ほんの刹那の出来事だ。その一瞬の間に『拳豪』は右脇腹にダメージを負い、『剣豪』の天狐面にはヒビが入っていた。

「は。」

「はは。」

「「はははははははははははははははははははははは―――」」

二人は、どちらからともなく笑いだした。

何もない野原に、二人の男の笑い声だけが響く。

「なんてデタラメな強さだ。お前本当に人間かよ」

『剣豪』が言う。

「それはこっちのセリフだ」

『拳豪』が応える。

「こっちは、刀を使ってやっと対等だぜ」

「俺が刀を使ったって、あんたには勝てないだろ」

それもそうかと言って、『剣豪』はひと振りすると刀剣を鞘に収め、『拳豪』も構えを解いた。

「頑張って頑張って、ようやくたどり着いた先には何もないのかと絶望しかけたが――」

続けてれば、こういう褒美もあるんだなと、『剣豪』は言い、まったくだと『拳豪』が応える。

「それでどうする? 親睦を深めるためにどこかで一杯やるか?」

「お互いそんなガラじゃないだろう。それに、今日は俺が子供の風呂当番だしな」

『剣豪』が本気で誘っているわけではないことを、『拳豪』は分かった上で軽口を返す。

「奇遇だな、俺もだ。サボるとカミさんに叱られる」

「はは、どこも同じだな」

「それじゃぁ、またいつかやろう」

「おう。また必ず」

そんな短い言葉のやりとり。二人にはそれだけで十分だった。

『剣豪』はそのままログアウトし、野原には『拳豪』だけが残った。

「どちらかが『廃人』になるまで、徹底的にやり合うと思ったんスけどね。まったく期待外れもいいところっス」

『ケンゴウ』対戦の翌日、『今日は』いつか道場で会った時と同じ、青年の姿で現れたヒートヘイズは、言うほどガッカリしていない様子でそう言った。

「やっぱり見てたのか」

拳豪がそう返すと、そりゃあそうっスよとヒートヘイズは笑う。

「なんたって、二人の『ケンゴウ』によるアストロノーツ最強決定戦なんスから」

ファンとしては見逃せないっスと、悪びれる様子のないヒートヘイズ。

拳豪は呆れながら、

「まったく、お前一体何者だよ」

と、訊いてみる。

「アッハー、それは秘密っスよ」

予想通りの答えに、拳豪は苦笑いで返す。

だが、大体の予想はついていた。おそらく、あの『野原』を用意したのも、そこに格闘家や武道家を集めているのも、彼らの試合を隠し撮りしてマニア共に供給しているのも、コイツなのだろうと。

一成に『拳豪』という名を与えたのも、『剣豪』の興味を惹き、もう一度引っ張り出すための細工だったのだ。

もちろん、ヒートヘイズの目的までは分からない。

金のためかもしれないし、コイツ自身の楽しみのためかもしれない。まぁ、少なくとも純粋な親切心ということはないだろうが。

それでも、理由は何であれ自分はコイツに救われたのだと、一成は思った。

「それで、拳豪さんはこれからどうするっスか」

自分と同じ場所に立つ相手に巡りあった以上、この場所で『野試合』を続ける意味はもうない。

「ヤツとはまたいずれ、やり合うことになるだろうが。……さて、どうしたもんかな」

「よかったら、次の相手を紹介するっスよ」

「次の相手?」

剣豪レベルの武道家がまだいるということか。

「どんなヤツだ」

「空を飛び、異能の力やトンデモ武器を使い、強力なアーマーで防御したり、テレポートや高速移動したり、常識はずれの怪力だったり、変態だったり、そもそも人ですらなかったり。『野試合』なんかカワイイくらい『何でもアリ』な相手っス」

「お、おい、それって……」

「このアストロ世界に数多いる、ヒーローっス」

自分のイメージを力に変えて、日夜ヴィランと闘いを繰り広げる異能の戦士たち。

「まぁ、彼ら相手じゃ流石に、初期値のままってわけには行かないっスからね。設定を上げて、アバターのスーツ特性も覚えて、使いこなせるように練習してもらわないとダメっスけど。ただ、その分、拳豪さんが楽しめる相手をマッチアップするっスよ。」

やるっスか? と、ヒートヘイズは挑発的な笑みを浮かべ『拳豪』を見る。

この数ヶ月、拳豪はヒートヘイズとの付き合いで分かった事がある。

正体不明で目的不明。決して油断のできないヤツだ。が、それでも――。

コイツが口にした事だけは一度も間違いはなかった。

コイツが楽しめるというなら、きっとそうなのだろう。

「ふん。なら、もうしばらく付き合ってやるさ」

拳豪こと、原 一成はそう言って笑った。

おわり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あとがき的な何か

読んでいただき、ありがとうございました。

『剣豪』のキャラ設定が中々決まらず、いつもよりも時間がかかってしまいましたが、自分的には『男子向け格闘小説』として、また、原作者の富園ハルクさんが考えたキャラクター『拳豪』の前日譚として、なんとなくいい感じの場所に着陸できたんじゃないかなと思っています。(自画自賛)

結局、前、中、後編と、長めの話になってしまいましたが、最後まで読んでいただいた方と、原作者の富園ハルクさん、本当にありがとうございました。

青空 ぷらす

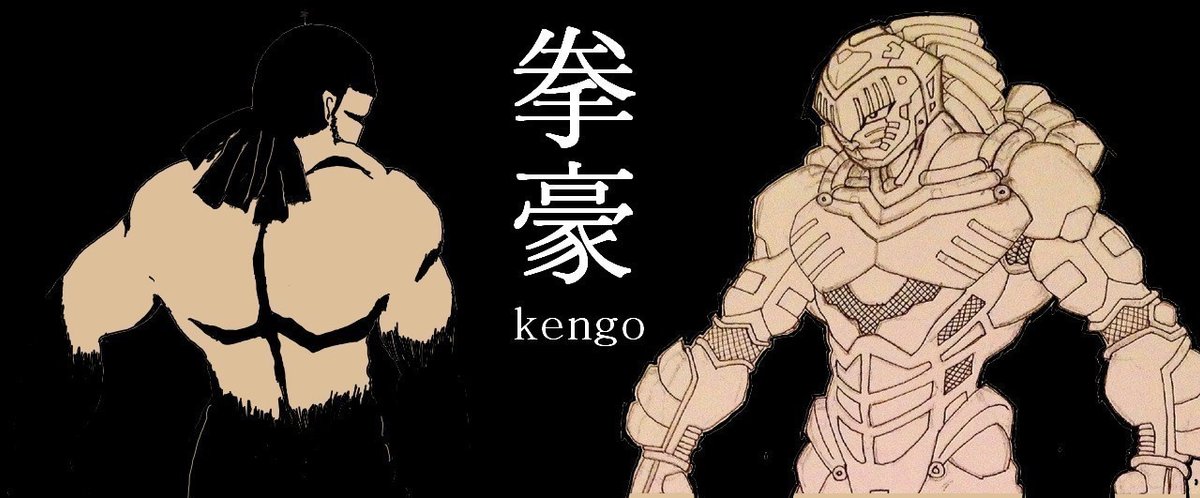

*ハルクさんが、『拳豪』のイラストを使っていいよと言ってくださったので、遠慮なく使わせていただきました。

本当にいつもありがとうございます。m(_ _)m

ハルクさんオリジナルの『拳豪』のイラストは↓

『アストロノーツ・アナザーアース』 基本設定&キャラクター図鑑

https://note.mu/haruku/n/n0fee70dbebb5?magazine_key=mf29884b1aa42

沢山の素晴らしい作品が詰まっているマガジンは↓

・アストロノーツ・アナザーアース (マガジン)

https://note.mu/haruku/m/ma0c3857e0e43