【A級アンプ Mini Aleph】 アンプの完成

A級アンプの製作もいよいよ最後の段階です。

前回の外装加工の続きです。

外装工作の続き --- 前後パネルの作成

木材の加工に続いて、ダイソーのクッションカバーとMDFの作業も進めます。

クッションカバーはこんな感じの物です。

(ダイソーのページを引用)

これをハサミで切ってMDFに木工ボンドで張り付けします。

一通りのパーツができたら、木材と張り合わせてアンプのパネルにします。

ヒートシンクの色がイマイチ合わない。

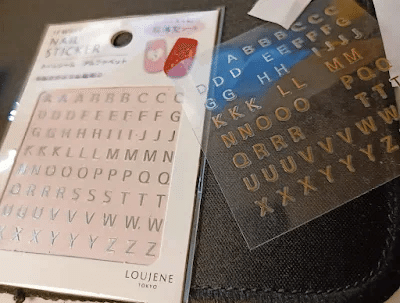

アンプの銘板を作る

ついでに、アンプの銘板のようなものも作ってしまいます。名前が無いと寂しいですし。

マホガニーの薄い棒材。

短く切って3つを接着します。

当然ながら100円です。

シールを貼ればそれっぽく見えます。

Mini Alephの完成 --- 外観

最後にLEDの導光パーツを付けて、ほぼ完成。

ライターであぶって曲げたものです。

左右で色が違うのは、クッションカバーと木材のオイルを違う色調の物にしたからです。

左側はえごま油で、右側はワトコオイルです。

同じものを2つ作るのは単調でつまらなかったので…

こうして見ると、やはり無駄にデカいですね。

こんなに大きいのにアンプの出力はそれぞれ18ワットくらいしかないのが悲しいです。その分ヒートシンクの熱はかなり低いですが。

ヒートシンクの色がダサいのが心残りです。アルミサッシみたいな色が合っていません。

本当は黒色アルマイト加工をしたかったのですが、希硫酸が入手できなさそうなので断念しました。

かといって外注加工するとビックリするくらいコストが高いと思いますし。

以上、細かい点で素人臭い感じですが、MINI ALEPHアンプ製作はひとまずこれで手打ちにするつもりです。

音質的な感想

このアンプは寝起きが悪いです。

暖気時間は必要で、個人的な感覚では大体1時間くらいでしょうか。

スイッチを入れてすぐの音は、どんよりとして冴えません。

暖気が終われば、鮮明かつ迫力のある音を出してくれます。

さて、このアンプの音質的な感想ですが、音源や個人の感覚によりますので、詳しく述べてもあまり意味は無いと思います。

ざっくりと感想を言えば、まあまあ良いのではと思います。

と言うか思いたい…

シングルエンドA級アンプ

オーディオは自己満足の世界なので、良い音がでていると言う理屈が重要です。

今回作成したのはモノブロックのパワーアンプで、しかも効率の悪いシングル構成です。

設計者のネルソン・パス氏によると、プッシュプル構成と比較すると、より自然な音響特性が得られるという理屈らしい。

さらにリニアリティが向上するというのでバイアス電流も多めにしています。

音を良くしたいという目的のためにA級動作を選び、その代償としてバカみたいな大きさのヒートシンクで、消費する電力の半分以上を熱として捨てています。

だからこそ、お手軽なD級アンプよりは遥かに良い音がでていると信じたいところですが…

多分、市販のD級アンプの方が良い音なのでしょうね。

【参考】

参考:リスニング環境

参考までにリスニング環境のスピーカーはCelestion3です。

音は悪くないのですが、どうも低音が弱いです。

Made in England。

というわけでサブウーファーと組み合わせてます。ヤマハのYST-SW160です。

(終わり)