通信制高校とは①!?-

Student Mypage Lite

通信制高校専用の校務支援システム「Student Mypage Lite」を開発しているぱんぷきんラボですが、今回はそもそも通信制高校とはどういうものかを紹介していきます。

また、長くなるので今回は「通信制高校とは その1」になり次回に続いていく内容です。

通信制高校の歴史!?

1948年に学校教育法で通信制教育が制定されましたが、この段階では通信制高校だけで高校卒業資格にはならなく、1955年に通信制課程が、単独で卒業が可能になりました。その後1961年に学校教育法等の一部改正によって高等学校の「通信制の課程」が規定され、現在の高等学校通信教育の基礎ができました。

その後、1988年にこれまで4年以上の修学年限であった通信制高校が3年以上の修学年限で卒業できるようになります。

2002年に、構造改革特区域法により株式会社が学校を作れるようになり、これを契機に株式会社立の通信制高校が増えたという特徴があります。

以後、2005年に日本の通信制高校の数が100校を超え、現在は300校以上になるという拡大傾向になっています。

通信制高校に通う生徒

以前は働きながら学ぶ生徒が多かった通信制高校に通う生徒は20代以上の年齢も多いことが特徴でしたが、今日的には10代の生徒が多くなってきています。これは主に、不登校を含めるさまざまな事情を抱えた生徒や、特色ある教育スタイルにより、柔軟な教育スタイルを求める生徒が増えてきているといわれています。

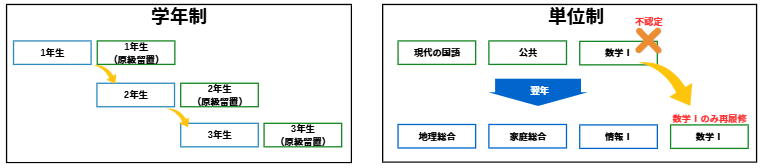

学年制と単位制

通信制高校は学年ごとに進級・卒業を目指していく学年制ではなく、単位を基準とした単位制による仕組みを採用している場合が多いです。単位制課程は高校卒業に必要な最低単位数74単位修得までの計画を生徒個人によって目指す仕組みです。

例えば、年度内に単位修得できない科目については、次年度に再履修し修得を目指すことが可能です。

なぜ、単位制の学校が多いかというと、通信制高校は全日制課程からの転入生が多く、以前の学校での修得した単位を活かして、残りの最低限の単位のみ履修して卒業するケースが多いということが理由の一つとして挙げられます。つまり、必要最低限の科目だけを学習して卒業するということが可能になります。

卒業要件

通信制高校を卒業する要件を簡単に示すと以下の通りです。

必履修科目を履修する

74単位以上の科目単位を修得

3年以上の修業年限(←簡単に言うと休学以外の在籍期間)

特別活動への出席が30時間以上

科目ごとの単位の修得は、一般的に評定が2以上の場合に修得できるものでして、例えば数学Ⅰが3単位、歴史総合が4単位など学校ごとに決められています。この単位を修得するためには、

レポートを科目ごとに決められた回数提出する。(科目によって回数は違うが6~12回くらい)

スクーリングを科目ごとに決められた回数出席する。(科目によって規定時間数は異なるが2~15回くらい)

試験を科目ごとに決められた回数受験し、合格する。(科目によって1~2回くらい)

メディア学習を科目ごとに取り組み、放送視聴課題を提出する。(これによって出席すべきスクーリング時間数が減免される可能性がある)

メディア学習

前章であげた学習の中で、メディア学習は必ず必要なものではないですがこれを利用している通信制高校が多いので、その必要性を説明していきます。

高等学校通信教育規程(https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032)では、

(通信教育の方法等)

第二条 高等学校の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行うものとする。

2 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行うことができる。

3 通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。

とされています。一方で、高等学校学習指導要領に、

学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送、テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち、各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は、合わせて10分の8を超えることができない。

とあり、通信制高校のスクーリングは自宅でメディア学習を行うことで規定の時間数が減免されることがあります。

ただし、高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインというものがありましてその中に、

生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合とは、例えば、「病気や事故のため、入院又は自宅療養を必要とする場合」、「いじめ、人間関係など心因的な事情により登校が困難である場合」、「仕事に従事していたり、海外での生活時間が長かったりして、時間の調整がつかない場合」や、「実施校自らが生徒の実態等を踏まえ、複数のメディア教材を作成する等により教育効果が確保される場合」等が想定され、10分の6を超えて10分の8まで減免することは極めて例外的な取扱いであること。

とあり、10分の8まで減免されることは例外的であって、一般的には10分の6までの減免がされている通信制高校が多いというのが実態です。

今回は、通信制高校の学びのスタイルを触れていきました。次回も引き続き、通信制高校の仕組みについて紹介していく予定です。

<広告>

ぱんぷきんラボでは人材を募集しています!!ぜひご気軽にご連絡下さい。

連絡はSNSにて!!