テニス肘に関する過去ツイートを振り返る #2

こんにちは。このノートにアクセスして頂きありがとうございます。どんな人が書いているんだろう?と思いましたら、これまでの取り組みを整理した以下のページを見て頂けたらと思います。どんなことに興味を持ち、どんなことを学んできたのか覗くことができます。

最近、来年出版予定の書籍の編集を担当することになり、共同編集者の方や出版社の方と打ち合わせをしたり、見本原稿の作成に取り組んだりしております。特に整形外科理学療法の入口に立つ理学療法士の方々が、臨床的疑問を解決し、臨床を好きになる、そんな一冊になることを願い、執筆・編集作業を進めております。

編集を担当する書籍について、出版社の方を交えた第2回のWebミーティングを行いました。非公開のアンケートを行ったり、共同編集者の大路さんと話し合ったりして、読者目線でどんな本が必要か、思案を重ねてきました。年明けには執筆者の方々とも情報を共有したいと思っています。@OhjiShunsuke

— Masayuki Saka (@SakamasPT) December 22, 2021

今回は、整形外科理学療法の入口に立った時、私自身がどんなことを考えたり、調べていたりしたのかを探るべく、過去ツイートを振り返ってみました。こんな時、ツイエバを使ってつぶやきをEvernoteに保存しておいてよかったなんて思います。ただツイートを並べただけのノートですが、へぇ〜こんな情報あったのか、こんな研究あったのか、程度に眺めて頂けましたら幸いです。

テーマはテニス肘に関して。過去ツイートの振り返り、第1回目はこちらに整理しております。整理したと言うか、2013年から2014年までの「外側上顆症」または「テニス肘」に関するツイートを順番に並べただけではありますが。。

そして今回は、2015年以降のツイートを振り返っていきたいと思います。

2015年のツイート

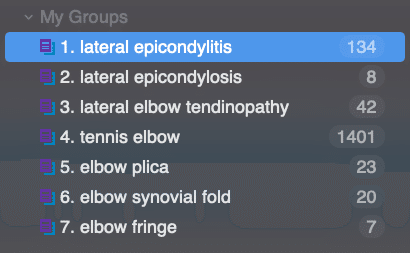

この年、11月にテニス肘でご高名なドクターのご講演の前座として発表する機会を得ました。私が病態について、もう1名の同僚PTが保存療法についてレビューを行い、発表しました。以下のように、テニス肘に関連する病態について、いくつかのキーワード検索を行なって、1500編くらいの論文のタイトルとアブストラクトをスクリーニングして、最終的に100編くらい?の論文に目を通して病態を整理しました。このレビューは一般公開しておりませんが、来年出版予定の原稿にはその一部を反映させる予定です。

そんな経緯もあってか、保存療法や病態に関する論文に関するツイートが見つかりました。

テニス肘に対するマイクロカレントの効果。こんな論文もあったのか。/Microcurrent therapy in the management of chronic tennis elbow: pilot studies to ... http://t.co/jALwdsYAv6

— Masayuki Saka (@SakamasPT) June 7, 2015

flex barを用いた遠心性エクササイズは外側上顆症の疼痛・筋力改善に効果あり。RCT。/Addition of isolated wrist extensor eccentric exercise to standard … http://t.co/B0dwYOE4N4

— Masayuki Saka (@SakamasPT) September 22, 2015

lateral epicondylosisまたはlateral epicondylalgiaと呼ぶほうが適切だと叫ばれてから、もう10年あるいは20年くらいたっているみたいですが、今だに外側上顆炎という呼び方を耳にします。「外側上顆症」とすべきでしょうね。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 2, 2015

”テニス肘“というのも誤解を招く呼び方ですね。「私、テニスなんて生まれてこの方したことないのにテニス肘って言われたんですけど!」などという訴えを聞いたこと、1度はあるんじゃないでしょうか。勿論テニスをしていて発症する人もいますが、病院を訪れる人の多くはテニスと全く関係ありません。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 2, 2015

外側上顆症の危険因子)白色人種、喫煙、肥満、女性、年齢45-54歳、経口ステロイドの使用、他部位の腱症・腱滑膜炎、糖尿病、遠心性収縮(≧ 2時間/1日)、スポーツにおけるオーバーユース(Pitzer 2014, Review)

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 4, 2015

外側上顆症の病態生理)外側上顆”炎”は炎症の存在を示す名だが、炎症はあったとしても、病変の初期にのみ。炎症細胞が認められなかったという報告もあり、炎症の関与は否定的。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 4, 2015

外側上顆症の病態生理)外側上顆症の特徴は、微細血管の損傷や、細胞の変性、組織の乱れた治癒にある。そのため、"tendinosis(腱症)"と呼ぶほうが適切とされている。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 4, 2015

頸椎症状および上肢神経症状のない外側上顆症患者における頸椎機能障害。/Bilateral cervical dysfunction in patients with unilateral lateral epicondylalg… http://t.co/jnh6Zskj3k

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

対象は外側上顆症患者165名、年齢・性別のマッチした健常者62名。包含基準:6週以上持続する片側の外側上顆周辺の疼痛で、①グリッピング、②触診、③抵抗下手背屈、④抵抗下中指伸展、⑤手背屈筋のストレッチのうち少なくとも2つで疼痛が誘発される。pain-free gripの減少。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

除外基準:最近6ヶ月以内に、注射や理学療法を受けた者、頸椎または上肢の他部位に症状があって治療が必要か仕事や活動に制限がある者、手の感覚障害、骨折、肘の手術、…。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

結果と解釈:症状持続期間25週の外側上顆症患者において、少なくとも1分節の頸椎機能障害が36%に認められた。ULNT(橈骨神経)陽性は41%に認められた。この結果は先行研究(Waugh 2004)と同様であった(頸椎機能障害56%、ULNT陽性41%)。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

Berglund 2008では頸・胸椎機能障害が70%に認められ、橈骨神経テスト陽性が58%に認められたと報告されたが、これは症状持続期間が長い(36ヶ月)ことや外側上顆症以外の肘の外側の痛みが含まれていること、頸椎検査で肘外側の痛みが再現される者も含んだことが原因と推察。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

頸椎機能障害の予測因子は、症状持続期間。慢性化した例ほど頸椎機能障害の分節が多かった。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

ULNT陽性の予測因子は、安静時痛と頸椎機能障害の文節数。安静時痛が強い例、複数の分節で頸椎機能障害が認められる例ほど、ULNT陽性になりやすかった。

頸椎機能障害と外側上顆症の関係のメカニズムは不明だが、外側上顆症のサブグループに中枢神経感作を認める障害がいることを示唆する。肘関節からの反復する侵害受容性入力により、中枢知覚経路の神経興奮性増大などを招いたと考えられる。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

外側上顆症の慢性化したサブグループに頸椎機能障害が認められることを示した、価値ある論文ですね。外側上顆症の病態を①腱病変、②疼痛系変化、③運動系障害に分類した際の、疼痛系変化の一部に分類できる。痛みを慢性化させている負の連鎖から抜け出すためには、頸椎機能の評価も重要と思います。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

Coombes 2014とBerglund 2008、そして臨床経験を含めて推察すると、外側上顆性が慢性化した際に、まず下位頸椎機能障害(疼痛を伴う分節の過剰/過少可動性)が生じて、さらに慢性化すると上位胸椎にまで及ぶのではないかと。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) October 16, 2015

腱障害における神経系の感作について調査した最新のシステマティックレビュー(Plinsinga 2015, JOSPT)によると、包含基準を満たした論文は16編。外側上顆症10/16、肩腱板障害4/16、膝蓋腱障害2/16。アキレス腱障害0編。外側上顆症に関する研究が最も多い。

— Masayuki Saka (@SakamasPT) November 7, 2015

外側上顆症の病態は、①腱病変、②疼痛系変化、③運動系障害から構成されている。そんなレビュー論文を読んで、さらにはそれぞれの原著論文を読んで整理することで、局所に偏りがちだった私の視点が拡がり、外側上顆症のとらえ方が変わり、評価・治療内容が日々アップデートされていった、そんなきっかけとなる年だったことを覚えております。

ちなみに、前述のドクターの講演の後、フロアーにいた別のドクターから「テニス肘って呼び方はどうなんでしょうか?テニスしてない人にも多いですよね」「外側上顆炎と言うのもどうなんでしょう、炎症については否定的ですよね?」なんて質問があり、私もその時は「そうだそうだ」とどうお返事するかに注目していたのですが、「まぁ一般的になってますし、テニス肘でいいんじゃないでしょうか笑」「炎症もごく初期には認められますし…」などとご回答されており、懐の深さを感じたというか、、、そんなに呼び方についてこだわらなくても良いかな、なんて思うようになりました。

2016年のツイート

テニス肘のメカニズムに関する研究。肘伸展、回内、外反で小頭外側とECRB/ECRL間の接触圧が増大する。/Effect of elbow and forearm position on contact pressure … https://t.co/VmgEMcbmuT

— Masayuki Saka (@SakamasPT) February 13, 2016

たった今気づいたのですが、この論文、確かにエンドノートのリストにはあったのですが、PDFが添付されておりませんでした。面白そうだから後で読もう!と思いながら論文のPDF取得を忘れていたようです。屍体研究ですが、テニス肘のメカニズムや疼痛管理の基礎として使えるかもしれません。近日中に読みます!

2017年から2019年のツイートの中には、あまりテニス肘に関する情報がありませんでした。2020年、2021年は複数のツイートがヒットしたので、次回、「テニス肘に関する過去ツイートを振り返る#3」と題して、最終回にしたいと思います。