反り腰改善の理論と方法 -解剖学と感覚系の視点から考察-

どうも、青木です。

今回は「反り腰」についてです。

反り腰で悩む方は多く、私のサロンでも反り腰のお悩みで通われている方がたくさんいらっしゃいます。

今回のコラムでは、反り腰を改善するための理論と方法について解説します。

少しでも反り腰に悩む方のためになればと思います。

ではどうぞ。

反り腰とは?

そもそも反り腰とはどんな状態なのか?

ここをしっかり理解しておきましょう。

反り腰という疾患名はなく、一般的な反り腰にあたるものを臨床では「腰椎前弯姿勢」と言います。

生理的腰椎前弯角度は約35~60°(前方に凸)

上記の生理的湾曲角度を超えている場合に腰椎前弯姿勢、つまり反り腰と言えます。

反り腰のタイプ分類

ただ実際には、生理的腰椎湾曲の正常値を超えていなくても、反り腰だと感じているクライアントさんは多い印象です。

そして、反り腰にもいくつかタイプが分けられると考えています。

私自身、反り腰のタイプ分類をすることで原因を素早く特定し、それぞれにあった改善セッションを提供することに役立てています。

では実際にどのように分類しているのか、解説していきます。

骨盤過前傾タイプ

骨盤過前傾タイプの反り腰は、骨盤が過前傾することで腰椎の生理的湾曲が増大している状態です。

このタイプは腰背部筋と股関節屈曲筋の短縮固定、腹筋群と臀筋群、ハムストリングスの伸張固定が特徴的です。

胸椎後弯タイプ

胸椎後弯タイプの反り腰は、胸椎の後弯と腰椎の前弯が複合しているタイプの反り腰です。

特に胸椎が後弯していることでリブフレア(肋骨の浮き上がり)になっており、下部胸椎から腰椎全体にかけて大きく反り腰になっている場合が多いです。

また、胸椎後弯タイプの反り腰は上位交差症候群と下位交差症候群を併せ持っているのも特徴と言えます。

スウェイバックタイプ

スウェイバックタイプの反り腰は、骨盤が前方に突き出た姿勢によって、下部胸椎や上部腰椎にせん断力が生じることで反り腰と感じる人が多いと考えられます。

また、スウェイバック姿勢は骨盤が前傾するタイプと後傾するタイプがあり、前傾タイプでは反り腰がより強くなります。

スウェイバックタイプは腹直筋上部と内腹斜筋の短縮固定、下腹部と外腹斜筋の伸張固定が特徴的です。

このように反り腰をタイプ別に見ていくと、どこのマッスルバランスが崩れているかが見えてくると思います。

筋トレで反り腰は改善しない?

では、マッスルバランスを整えるために筋トレをすれば反り腰は改善できる…

とはなりません。

筋トレでは反り腰が改善しない根拠はこちらの海外論文から分かります。

筋力強化プログラム(ウィリアム体操やピラティス)は腰椎前弯角度には明確な効果はないことを示唆している。(意訳)

この論文では、胸椎後弯に対して筋力強化プログラムは効果があるが、腰椎前弯に対しては効果を示さないという報告をしています。

ただこの論文の結果には続きがあり、筋力強化プログラムとストレッチを複合的に行うことが、反り腰の改善に重要であることを示唆していると述べられています。

つまり反り腰は、マッスルバランスが崩れている部位の筋力強化とストレッチを複合的に行うことで、改善が可能だと考えられます。

反り腰改善に筋トレとストレッチが重要な理由

そもそも反り腰に筋トレとストレッチが重要な理由ですが、これは筋の動的な柔軟性が向上することで固有受容感覚が活性化されるからだと考えています。

姿勢を決定づける要因はマッスルバランスだけではなく、体に入ってくる感覚情報や周囲の環境、その時の精神状態など様々です。

中でも感覚情報は姿勢に大きく影響しています。

姿勢に感覚情報が重要な理由は下記のコラムでも解説しているので、ぜひこちらも合わせてご覧下さい。

つまりまとめると、反り腰を改善するには

1.マッスルバランスが崩れている部位を評価して

2.筋の動的な柔軟性を高めて

3.固有受容感覚を促通する

これが出来て初めて可能になると考えます。

反り腰改善エクササイズの紹介

ここからは先程の話しを踏まえて、反り腰改善エクササイズをご紹介していきます。

エクササイズのポイントは、筋力強化やストレッチであると同時に、固有受容感覚を高めることも目的であることです。

そして、固有受容感覚を高めるためには関節運動を最大限に行うことです。

そのために意識してほしいのは、代償動作です。

代償動作とは、関節運動を行う際に動いては行けない部位まで動いてしまうことです。

代償動作が起こると狙っている関節への固有受容感覚が十分に入らなくなってしまいます。

エクササイズを行う際は、代償動作に注意して取り組みましょう。

カールアップ

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

頚椎/胸椎の柔軟性・可動性の向上

【スタートポジション】

背臥位、股関節/膝関節屈曲位、足底接地

頚部後面/下部肋骨後面を床に押し付ける

骨盤軽度前傾位

【やり方】

1.下部肋骨から下半身をスタートポジションのまま固定する

2.頚椎~胸椎をキレイなC字カーブにするよう、頭から順々に挙上する

3.肩甲骨上部辺りまで挙上したら、下から順々に下ろす

4.頭を下ろす時、下部肋骨が挙上しないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

胸椎後弯タイプ

スウェイバックタイプ

カールアップ応用

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

股関節屈曲筋の強化・安定性向上

頚椎/胸椎の柔軟性・可動性の向上

【スタートポジション】

背臥位、股関節/膝関節90°屈曲位、

頚部後面/下部肋骨後面を床に押し付ける

骨盤軽度前傾位

【やり方】

1.下部肋骨から下半身をスタートポジションのまま固定する

2.頚椎~胸椎をキレイなC字カーブにするよう、頭から順々に挙上する

3.肩甲骨上部辺りまで挙上したら、下から順々に下ろす

4.頭を下ろす時、下部肋骨が挙上しないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

胸椎後弯タイプ

スウェイバックタイプ

ヒップアップ

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

臀筋群・ハムストリングスの強化

股関節/大腿部前面の柔軟性・可動性の向上

脊椎の柔軟性・可動性の向上

【スタートポジション】

背臥位、股関節/膝関節屈曲位、足底接地

頚部後面/下部肋骨後面を床に押し付ける

骨盤軽度前傾位

【やり方】

1.骨盤後傾位にしてから、骨盤後傾を保持したまま①→②→③の順番で挙上する

2.挙上していく時、膝を足方へ伸ばすように意識する

3.肩甲骨下部辺りまで挙上したら、③→②→①の順番で下ろす

4.エクササイズ中、腰が反らないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

骨盤過前傾タイプ

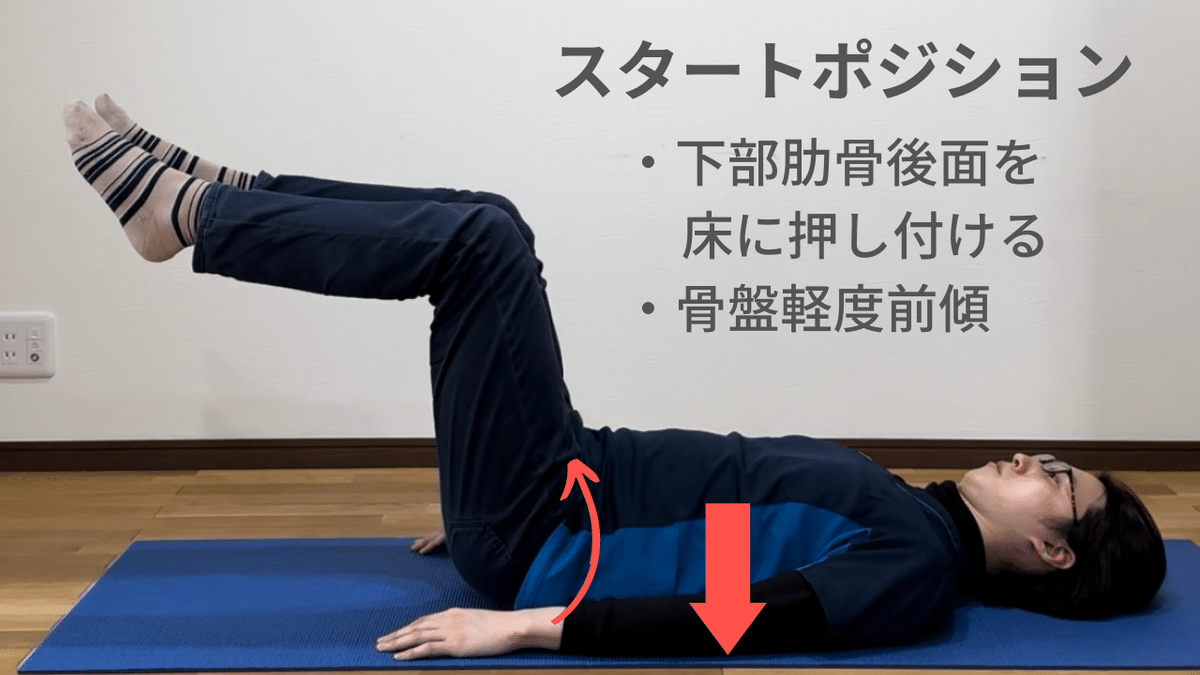

シングルレッグストレッチ修正

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

股関節屈曲筋の強化

【スタートポジション】

背臥位、股関節/膝関節屈曲位、足底接地

頚部後面/下部肋骨後面を床に押し付ける

骨盤軽度前傾位

【やり方】

1.骨盤より上半身をスタートポジションのまま固定する

2.下肢を挙上しながら伸展し、これを左右交互に繰り返す

3.エクササイズ中、骨盤の前後傾や回旋が入らないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

骨盤過前傾タイプ

胸椎後弯タイプ

シングルレッグストレッチ

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

股関節屈曲筋の強化

【スタートポジション】

背臥位、股関節/膝関節90°屈曲位、

頚部後面/下部肋骨後面を床に押し付ける

骨盤軽度前傾位

【やり方】

1.骨盤より上半身をスタートポジションのまま固定する

2.下肢を挙上したまま伸展し、これを左右交互に繰り返す

3.エクササイズ中、骨盤の前後傾や回旋が入らないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

骨盤過前傾タイプ

胸椎後弯タイプ

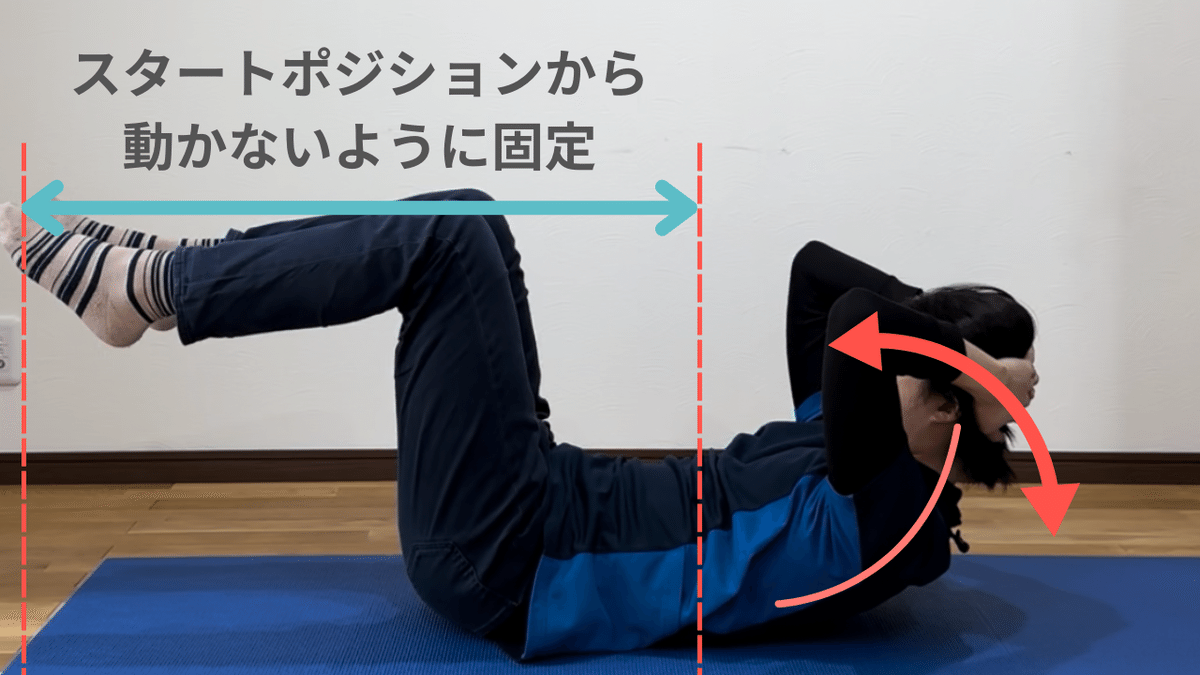

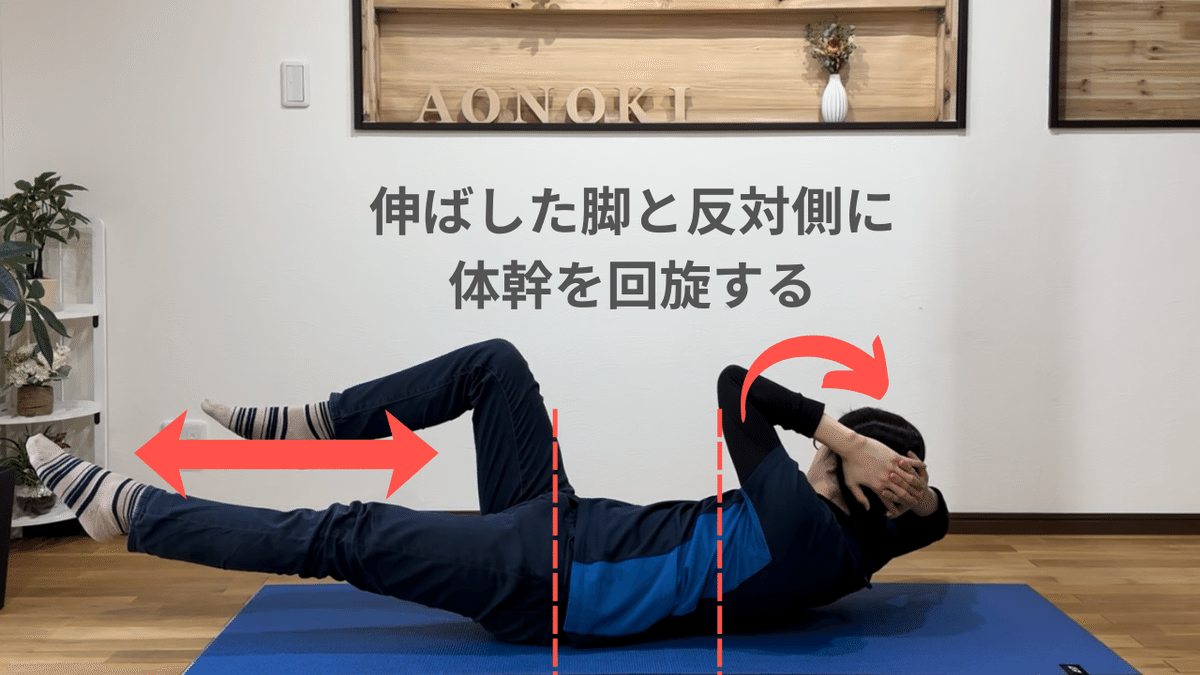

クリスクロス

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

胸椎の柔軟性・可動性向上

【スタートポジション】

背臥位、股関節/膝関節90°屈曲位、

頚部後面/下部肋骨後面を床に押し付ける

骨盤軽度前傾位

頭頸部軽度挙上

【やり方】

1.下部肋骨~骨盤をスタートポジションのまま固定する

2.下部肋骨より上半身を回旋し、回旋の方向と反対の下肢を挙上したまま伸展する

3.2を左右交互に行う

4.エクササイズ中、骨盤が前後傾・回旋したり、下部肋骨が浮いたりしないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

スウェイバックタイプ

スワンダイブ修正

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

頚椎/胸椎伸展筋の強化・可動性向上

股関節/大腿部前面の柔軟性・可動性向上

【スタートポジション】

腹臥位

腹部はドローイン

恥骨を床面につける

頚部後面を上方へ上げる

【やり方】

1.下部肋骨~骨盤をスタートポジションのまま固定する

2.下部肋骨~骨盤を固定したまま、胸椎の伸展を意識して上体を起こす

3.体を下ろす時は腹部から頭方に向かって体を床に下ろす

4.エクササイズ中、腰が反らないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

骨盤過前傾タイプ

胸椎後弯タイプ

スイミング

【目的】

インナーマッスルの強化・安定性向上

頚椎/胸椎伸展筋の強化・可動性向上

股関節/大腿部前面の柔軟性・可動性向上

臀筋群の強化

【スタートポジション】

腹臥位

腹部はドローイン

恥骨を床面につける

頚部後面を上方へ上げる

【やり方】

1.下部肋骨~骨盤をスタートポジションのまま固定する

2.下部肋骨~骨盤を固定したまま、片方の上肢を挙上し、同時に反対側の下肢を挙上する

3.左右交互に行う

4.エクササイズ中、腰が反らないかつ、頭が下がらないように注意する

【回数】

10回×1~2set目安

【適応】

胸椎後弯タイプ

スウェイバックタイプ

まとめ

・反り腰とは、基本的には腰椎前弯姿勢のことを言う

・反り腰は「骨盤過前傾タイプ」「胸椎後弯タイプ」「スウェイバックタイプ」に分けられる

・筋トレだけで反り腰は改善しない

・筋トレとストレッチを複合的に行うことで固有受容感覚を高めることが、反り腰の改善に重要

いかがだったでしょうか?

最後のエクササイズは、出来そうなものをピックアップしてぜひやってみて下さい。

ではまた。