足底の痺れ

足根管症候群についてのお話です。

臨床では時折、足裏の痺れを訴えられる方が

そこそこいらっしゃいます。

今回の内容を知らなかった時は、

「上手く付き合っていくしかないですね~」

なんて無責任なことを言ってましたが、

神経の滑走障害(絞扼まではいかない程度)を意識すると、症状の軽減・改善に繋がる例もあったので、それについて述べていきます。

まず、ざっくりですが、

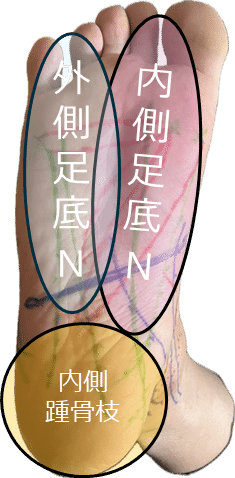

足底は以下の神経で支配されています。

それらの神経は、脛骨神経からの分枝であり、

下記の図でいう、青色の部分(屈筋支帯)で囲まれた

骨繊維性トンネル内での絞扼性神経障害を足根管症候群

整形外科と災害外科.39(3)1396~1373. 1991

1部引用改変

また、脛骨神経が足根管を通過する前の

解剖も重要です。

医歯薬出版株式会社. 2006

引用改変

脛骨神経(血管含む)は長母趾屈筋と長趾屈筋の間を走行しています。

いずれの筋も、足趾の屈曲に加え底屈作用を有するため

背屈で伸長されることになります。

背屈時の脛骨神経の移動量を観察した報告もあります。

分かりにくい画像ですが、

長母趾屈筋腱は内側結節後方から

載距突起の下方へ走行するため、この部位での腱の滑走操作や

最大伸長位からの等尺性収縮を行っています。

屈筋支帯は深部筋膜が肥厚したもの

厚み:約1㎜

コラーゲン線維 2-3層で構成

内:滑走層 外:血管含む疎性結合組織

屈筋支帯の弾性の改善も重要です。

ここをほぐすだけでも、SLRが変化する方は多いです。

圧加減が難しいので、多少なり技術が必要ですが、、

その深層には腱が走行するため、

先に屈筋支帯を治療していきます。

最初に提示した、佐藤先生の論文からですが、

脛骨神経の絞扼の原因として、10例中 以下のものが挙げられていました。

母趾外転筋の柔軟性も大事ということになります。

足の縦アーチに関わる筋になりますで、

膝や股関節のアライメントによっても

結果的に、筋への過負荷➡肥厚・緊張亢進など考えられます。

局所の対応+全身アライメントからの影響も忘れずに

評価していきましょう。