脳卒中急性期のリハビリテーションを行う上で知っておきたい神経生理学

こんにちは。ゆづまるらんどです。

本日は脳卒中急性期のリハビリテーションを行う上で知っておきたい神経生理学をいくつかご紹介したいと思います。参考になれば幸いです。

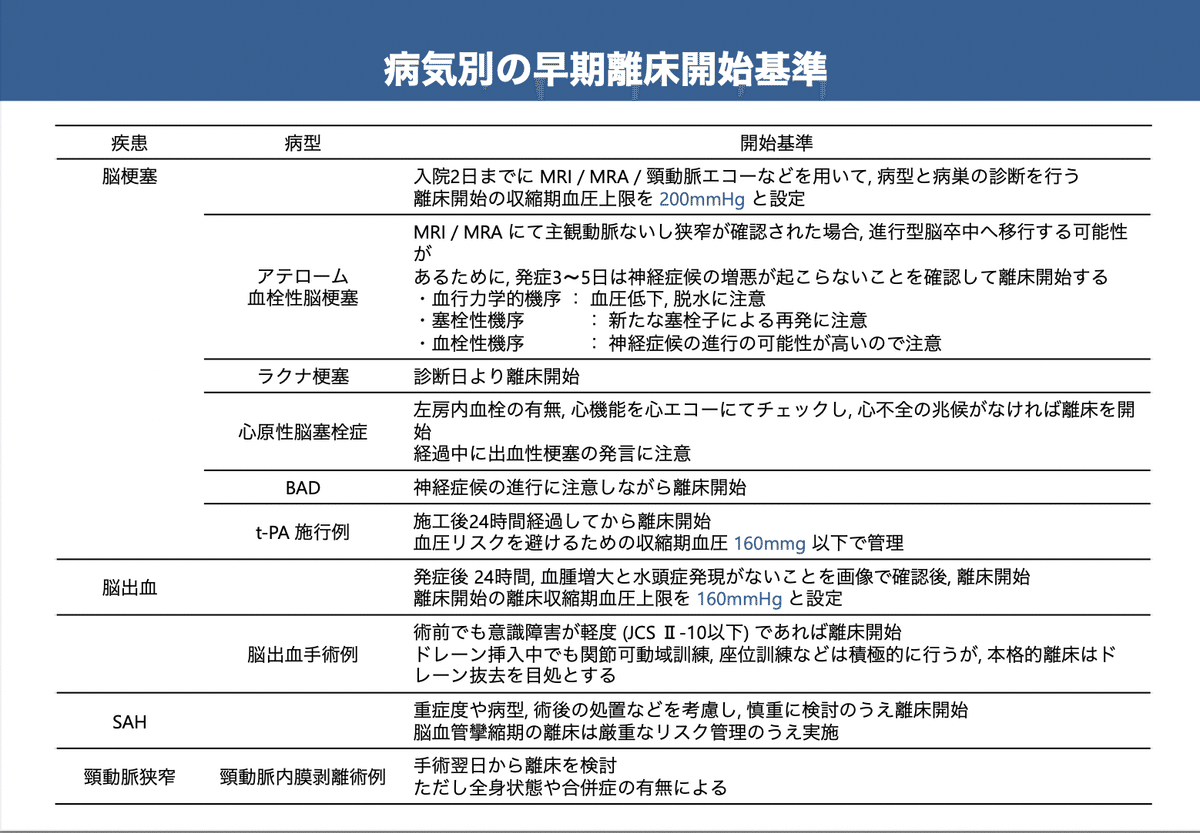

1.僕が勤めている病院で用いているリスク管理基準

当院では脳卒中急性期班に所属した人に,以下の「病気別の早期離床開始基準」「リハビリテーション中止基準」「リハビリテーション中止検討基準」をポケットサイズに印刷した物をラミネートし,配布しています。

実際の臨床場面ではこれらの基準に準じて行いますが,患者の状態に応じて,主治医,病棟看護師と相談し,臨機応変に対応を変えています。

2.ペナンブラ(penumbra)

脳梗塞を発症し,脳血流が途絶することで脳細胞は壊死してしまいます。しかし,壊死した細胞と正常脳細胞の境界には「ペナンブラ」と呼ばれる領域があります。一定の血流を維持することができれば,ペナンブラ領域の梗塞化は防げる可能性があります。

血圧の変動に関連する因子として

・自律神経障害

・不整脈

・糖尿病

・薬剤性(抗パーキンソン病薬,抗精神病薬,利尿薬)

などがあります。それぞれ把握し,対応する必要があります。

3.脳血流自動調節能(autoregulation)

本来,血圧の上昇に関係なく,脳血流は一定に保たれます。この機能を脳血流自動調節能(autoregulation)といい,これは血管の平滑筋の収縮や拡張によるものです。しかし,脳卒中になることで脳血流自動調節が破綻し,脳血流は血圧依存性に変動してしまいます。

近年,早期離床の重要性が明らかとなってきています。一方で,離床に伴う血圧の低下による脳血流の減少はペナンブラ領域の梗塞化を進行させてしまう可能性があります。そのような背景を理解した上で早期離床を進めるように心がけましょう。

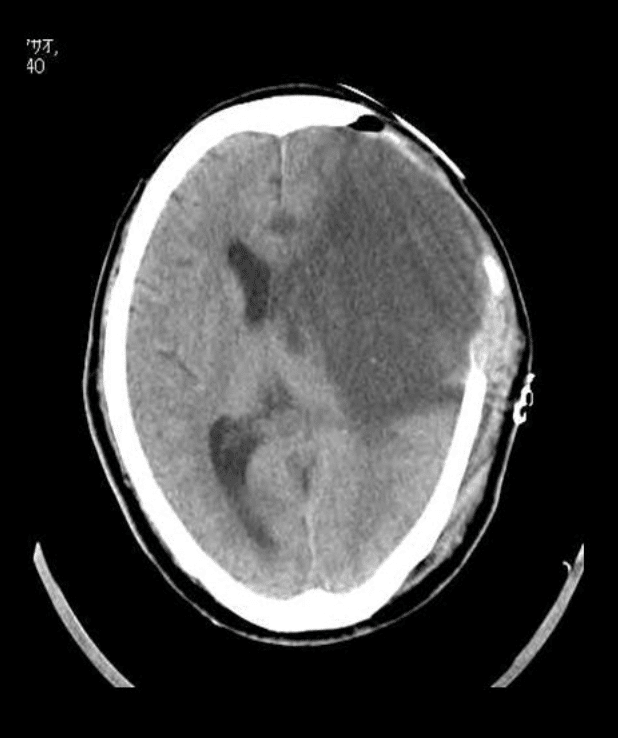

4.脳ヘルニア

脳ヘルニアとは,脳出血による血腫や腫瘍などにより脳が押し出されている状態を指します。頭蓋骨で覆われた脳内に突如,脳出血が生じると頭蓋内圧が高まり,重篤な症状を呈する場合があります。脳ヘルニアが重度な場合,血腫除去術や外減圧術(一部の頭蓋骨を取る)ことで対応します。脳ヘルニアが落ち着けば,症状も改善することが多いです。

「脳血管障害の神経症候: https://slidesplayer.net/slide/11036783/」スライド74より一部抜粋し引用。

一方で,脳出血の責任病巣が皮質脊髄路の通り道である場合には,運動麻痺は残存してしまいます。そのため,脳画像を読影する際には,患者に生じている運動麻痺は脳ヘルニアによるものなのか,皮質脊髄路の直接的な損傷によるものなのか,を見極めることで運動麻痺が改善するか否か,予測することが可能です。

5.出血性梗塞

出血性梗塞は主に脳梗塞により血流が途絶し,脆弱化した血管に血流が再還流することで生じます。出血性梗塞は,ラクナ梗塞 → アテローム血栓性脳梗塞 → 心原性脳塞栓症 の順に多くなります。またt-PA施行後,血流の再還流により出血性梗塞が生じる可能性があります。そのため,t-PA施行後では一般的な脳梗塞に比べ,低い血圧で管理されることが多いため,離床を行う際には注意が必要です。「早期離床開始基準」参照。

"memo"

アテローム血栓性脳梗塞の場合,側副血行路が発達している可能性があるのに対し,心原性脳塞栓症では,側副血行路が発達していないため,再還流による血管への負担が大きいため生じやすい。

6.まとめ

今回は脳卒中急性期のリハビリテーションを行う上で知っておきたい神経生理学をいくつかご紹介しました。わかりにくい部分や説明が不足している箇所もございます。この記事を踏まえて,ご自身で理解を踏まえていただければと思います。今回,ご紹介したスライドは下記から購入することもできます。

またこのほかにも脳卒中に関連する記事を紹介しています。

こちらも興味があればご覧ください。

長くなりましたが,ご覧いただきありがとうございました。〔スキ♡〕いただけますと励みになります。note会員でなくても押せます🙆♀️

インスタもやっていますので興味がある方はぜひフォローしてください。

2022.06.22

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?