有酸素運動の科学 脳への効果〜走ることで頭をよくする具体的な強度と時間〜

そいえば先日Nピラティスパーティーをやりました。

パーティールームって最高ですねw

みんなでご飯を作って、周りも気にせず楽しめるので。

いやほんとにパーティールーム最高におすすめです。

Nピラティスのパーティーでした。

— 吉田直紀/Nピラティス/理学療法士 (@kibou7777) July 20, 2023

最高に楽しかったです!!

仕事は楽しく。遊びはもっと楽しく。

スタッフのみなさまいつもありがとうございます。 pic.twitter.com/ayNCUyWxIH

ゆるっと採用ページも載せておきます。スタートアップ的な働き方なので、ガツガツ結果を求めますのでw

新しいことにチャレンジしたい人はぜひ↓

では本題へ!

有酸素運動の科学とは?

今回のテーマは有酸素運動の科学についてです。

特に有酸素運動が脳へもたらす構造的、そして機能的影響について深堀していきましょう!!

運動がもたらす健康へのメリットは常識となってきています。

特に有酸素運動は病気の予防、そし介入方法の一部にも使われることもあります。そして身体機能向上のメリットだけではなく、メンタルや認知機能の向上へのメリットも周知されてきています。

それでは、科学的に有酸素運動はどのような脳への変化が期待できるのでしょうか?

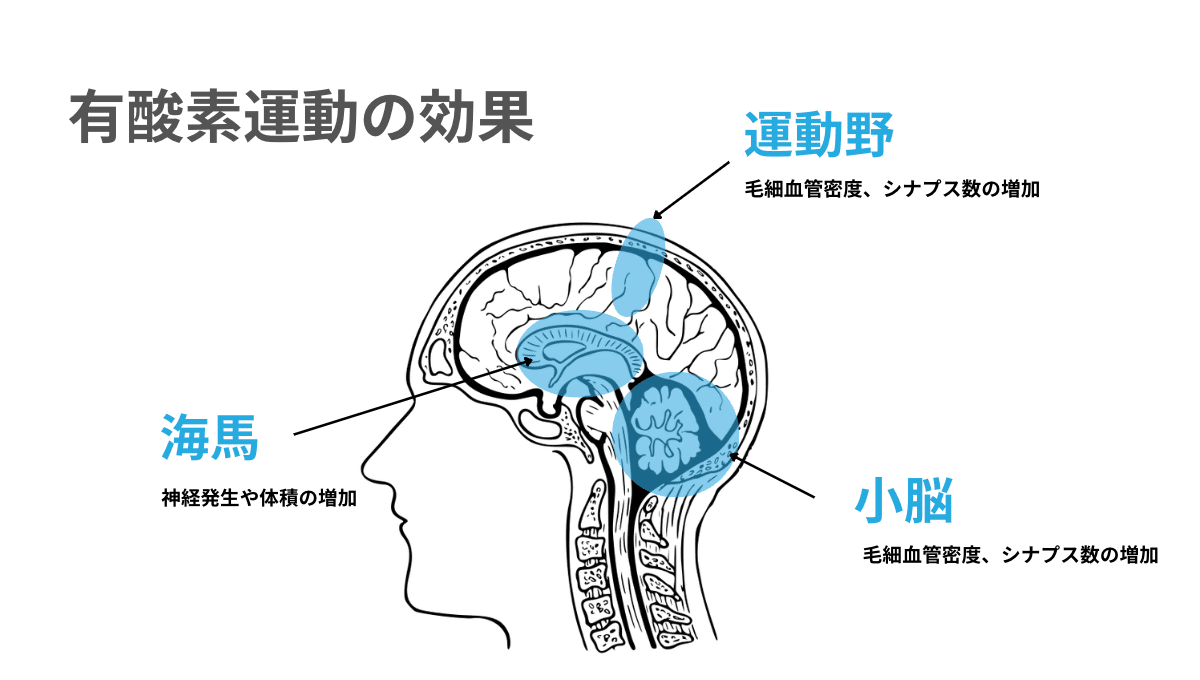

脳への構造的変化~小脳、運動野、海馬~

まずは、構造的変化です。

科学的に研究されている範囲での代表的な部位は小脳、運動野、海馬などがあります。

ラットを用いた研究になりますが、小脳や運動野においては30日の有酸素運動により毛細血管密度、シナプス数の増加が報告されています。

ここから先は

1,756字

/

4画像

運動を仕事にするトレーナー、ピラティス、ヨガ、セラピストの先生向けの専門家マガジン!

NMotion~解剖学・運動学・生理学を臨床と運動に活かす~

¥777 / 月

運動を仕事にする全ての人へ。理学療法の知識、解剖・運動・生理学と最新の論文から現場で使えるピラティスや運動の評価・方法・考えをコラムと動画…

ありがとうございます!!!!!!!!!!!