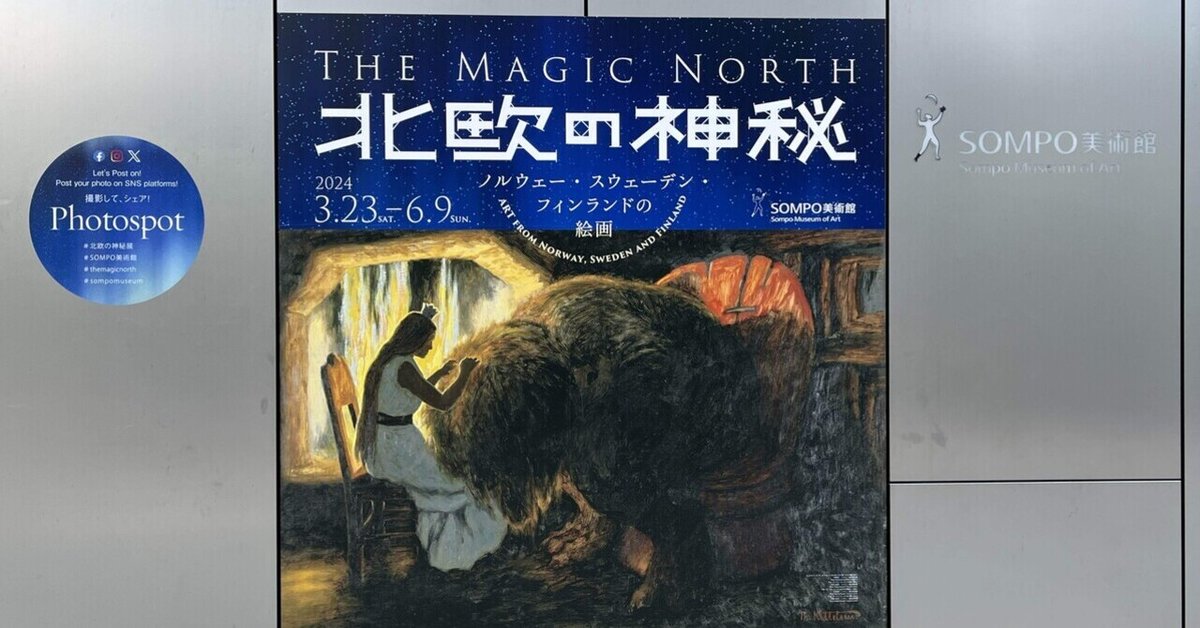

「北欧の神秘」展

今日は、野崎歓ゼミ同期生とSOMPO美術館で開催中の「北欧の神秘」展に行ってきました。撮影可能コーナーがあったので、何枚か撮って来ました。やはりゴールデンウィークということで凄い人出でした。

フランス絵画の影響も感じられました。

1900年前後の北欧絵画の黄金時代の作品群です。如何にも北欧という感じの絵から、フランスやその他の国々の絵画の影響を感じさせられるものもありました。

冬の北欧の悲しいまでに透明な《ストックホルム宮殿の眺め、冬》という絵にこころを奪われました。

また、ゴシック風建築物が文学的な均衡の上に象徴主義作品として成り立っている《金属の街の夏至祭》での人々が踊る夏の喜びは、その対極にあるようで印象的でした。

方やとことんリアリスム、方やサンボリスムで攻めて来る北欧絵画の豊穣さ。

知らない世界だっただけに参りました、と言った感じでした。象徴主義の真の読解は、難しいです。

他の作品にも唸らされました。

そして、今回図録を買ったのですが、図録の意味についてすごく考えてしまいました。

光や細かいニュアンスが表せないのは承知していますし、印刷は写真ではない事もわかるのですが、色味が全く違う(色を薄くしているもの)が何点かありました。

引き伸ばして細部を伝えてくれるのはありがたいのですが、こんなに色を抜いてよいのか。これを見返したら、ぼくはオリジナルの色を忘れて、これがオリジナルだと思ってしまう、と自分の記憶が心配になりました。

図録の難しいところは、何となくYouTubeというかオンライン授業のようというか、リアルではないのですよね。伝統芸能や演劇は、リアルでないと感動が半減してしまうように。図録は記憶の為の補助線であり、また世界を広げてくれる解説としてはありがたいです。

本物は、こころの奥に留まります。

それを自由に取り出せると良いのですけれど。