自分の代わりが出来る部下育成

部下の可能性を最大限引き出す

🙏「人の道」を弁え育む

大切な命を授かった人には、

自ずとこの世で果たすべき役目が有ります。

その役目を果たす為に、

人其々に合った歩む道が与えられます。

人としての道徳、社会人の倫理、

企業人のコンプライアンス・理念保持、

日常生活のモラルを持ち適切な行動をし

人として与えられた大切な命の自覚認識

その義務と責任を果たさなければなりません。

そしていかなる立場、境遇の下でも、

命の大切さを認識し命を生かて

人の道を正しく歩めるよう意識し

生活して行かなければなりません。

導かれるのも人指導する者も、

先ず互いが「人」であるという認識が必要。

人としての義務と責任を果たすには、

自己都合や感情移入は不要です。

🔳指導時のポイント

✴指導を受ける側の個性資質を確りと把握し、

指導時の精神状態を瞬時に洞察(推測)判断し、

相手が受止め易い適切な切り口から指導する。

⇔思い遣り・察知洞察力

🔳長所を積極的に見い出し、

隠れた才能を引き出す

【ポイント】

⇒指導を受ける人の人格・個性、

今、将来を考え本気で向き合い真剣に、

思い遣りと真心を持ち指導にあたる。

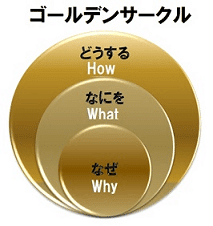

何故?の意識付けも大切。

(ゴールデンサークル)

▶指導する際は、事前から

育成メモや指導シートを作成して行う。

事前の準備せずにその場しのぎ、

思いつきでは行わない。

▶指導する人のことを本気で考える時間を

作ることは思い遣りの「ものさし」実践です。

▶指導する際に大切なことは一人ひとりの

個性≒良いところ・長所・特質を見い出し、

本人の持つ隠れた才能を探し育てることで、

こちらの事情や都合で育てることはしない。

▶対象者への意識-(例)

イ)職場で共に仕事をしている人の長所、

才能を3つ以上挙げられますか?(はい・いいえ)

ロ)その人の長所を3つ(以上)

挙げてください(仕事以外も可)

1.

2.

3.

その他

ハ)その人の才能を3つ(以上)挙げてください

1.

2.

3.

その他

■指導者の在り方

「どんな知識があり、何が出来るか」より

「どのようなスタンスで仕事に取組んでいるか」

と言う「在り方」が、人としても、

指導者として信頼を得るために大切です。

そのために、指導者は自らの仕事への

適切なスタンスを意識し、普段の職務遂行時

から背中を見せ、会話に心配りして行うこと。

🔳心身を正対し、会話する≒相談を受ける

▶先入観を持たない。

▶冷静に平らな感情維持に努める

▶先ず、話しをじっくりと聞き、即答し、

その後でその人に合わせた他の選択肢も伝える。

▶こちらから結論は出さないで、

本人の気付きに繋がったり、

考えさせたりと決めるように導く。

🔳知識・情報収集

▶指導者は知識や情報の収集ルートを常に作り、

個別メモなどを持ち、伝えるようにする。

🔳信用され、信頼される指導者なる、と認識する

▶信用は一つ築くと細胞が増えるのと

同じようにどんどん増えて行く。

そのためには、最初の一つの信用を

いかに築くかポイントです。

▶何らかの見返りを求め望む言行や態度をしないこと。

▶小さな信用の積み重ねが信頼と絆を作る礎です。

🔳自信と勇気を持って指導

▶話す内容の自信と力強い信念のある話し方、

大切なことについては厳しい内容でも

勇気を持って話し伝えることを自覚し、

自信を持った決断力を示す指導をする

※向上心

▶実際に行う際に必要とされる

モチベーションを与えながら、

目的を理解させ、ワンランク上の

一度仕事をさせてみる

🔳会話時に指導者(自分)の利用の仕方を教える

▶相手の立場に立つこと(立場転換)を

理解させ、実際の例えなどを加味して

話しながら、些細な事も含めて

指導者(自分)の活用法、利用の仕方を教える。

※折に触れ対等なか遜りだった立場で、

人生観を語ることも必要です。

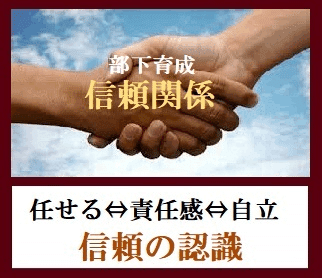

🔳一度自分の仕事を部下に任せてみる

経営者や現場責任者の代わりになる

二番手を育成するには多少力不足でも、

何か一つでも任せてみることをお勧めします。

最初は傍でサポート役やアシスト役を

勤めて部下への信頼感を示すことです。

任せられた本人の心に責任感や自立心が

少しずつ生まれ、やがてその気持ちが

達成感、満足感、喜びに繋がります。

部下育成には根気よく失敗を許す

寛大な心を以って諦めず共働すること、

信頼して部下に任せる心身の活動は、

巡り廻って自社・自分に返って来ます。