交響詩『ローマの松』のバンダについて

オットリーノ・レスピーギの交響詩『ローマの松』におけるバンダ(Buccina - Flicorno)について少し説明します。

はじめに断っておきますが、これは「どの楽器でやるのが正しいか」ということを示すものではありません。まずは事実関係や当時の実情から、はっきりしていることを記すとして、筆者自身の思いは一番最後に載せるのみにします。

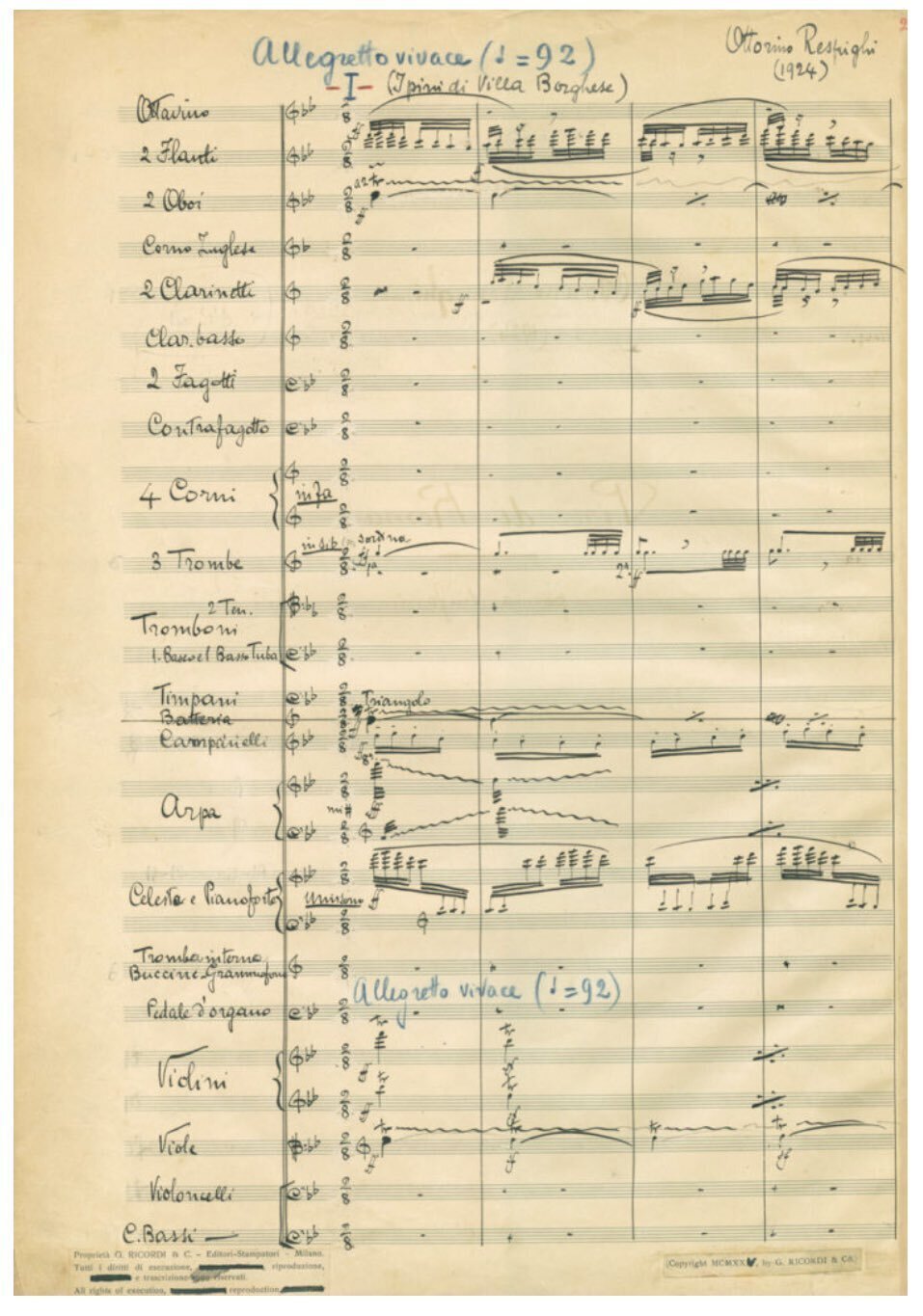

手稿譜と出版譜の指定

まず、手稿譜冒頭を見ると、レスピーギ自身は「Buccine」(複数のBuccina)と記しており、実際には終楽章の『アッピア街道の松』で6つのパートが出て来ます。

出版社(リコルディ)がそこに

2パートの Flicorni Soprani in Si♭

2パートの Flicorni Tenori in Si♭

2パートの Flicorni Bassi in Si♭

と「Flicorno」をあてがっています(IMSLPにリコルディのパート譜あり)。

「Buccina」という楽器は、古代ローマで使われていたとされる、ヴァルヴのない金管楽器です。よく似た楽器として「Cornu」というのもあります(大きさ、太さなどが違うのか、私には区別がつけられません)ので、その画像を掲載しておきます。当然レスピーギが作曲した当時には、これらの楽器は使われていませんので、出版社はイタリアの当時の現行楽器の実情(恐らくは軍楽隊の楽器編成)に合わせて、Flicorno(フリューゲルホルンのイタリア語)をあてがったものと思われます。

https://www.euphonium.store/product-page/h33001

なお、『ローマの祭』にも Buccine があります。こちらについては、手稿譜は「3 Buccine Si♭(Sopn)」と記し、出版社のパート譜には、例えば1番パートには「BUCCINA I. Si♭ o TROMBA Si♭」と記されているように、3パートのトランペットをあてがっています。

同じ作曲家の Buccina の指定に、方や Flicorno をあて、方や Tromba をあてたということは、やはり出版社は曲想や音域などを考慮した上で、それに相応しい現行の楽器名を記入したものと想像します。

それぞれの楽器について

イタリアにおいて Flicorno Soprano(私達の知るB管のフリューゲルホルン)は、主に軍楽隊や吹奏楽団が使う楽器でした。イタリアの吹奏楽における用法は、詳しくはよく判りません。1861年のイタリア統一前はフランスやオーストリアの領地でしたので、ピストンとロータリーの両方の楽器が使われ、今に至るまでいずれかに淘汰されていないのですが、最も軍楽隊が大きかった第二次世界大戦前あたりの軍隊関連の楽曲が封印されて、すっぽりと抜け落ちているために、その詳しい用法がよく判らないのです。

なお、オーストリアなどドイツ語圏ではロータリー式のフリューゲルホルンが使われていて、主にメロディーを担当します(むしろトランペットが脇役やアシスタント)。ロータリー式のフリューゲルホルンは、輪郭のはっきりした太い響きのトランペットのような感じで、ピストン式のフリューゲルホルンのような柔らかい響きではありません。

レスピーギが作曲した、1924年当時の一般的に流通していた Flicorno 事情がどうであったのか、1928年のイタリア Rampone & Cazzani のカタログを見ますと、

Flicorno Sopranino in Mi♭

Flicorno Soprano in Si♭

Flicorno Contralto in Mi♭

Flicorno Tenore in Si♭

Flicorno Baritono in Si♭

Flicorno Basso in Si♭

Flicorno Grave in Fa o Mi♭ (他社やスコアなどの表記では Flicorno Basso Grave)

Flicorno Contrabasso in Si♭

とあります(同様の楽器名も並記されています)。

ピストン式の金管楽器の一覧価格が記載されている。

https://brasstacks.de/ より引用

ロータリー式金管楽器のイラスト

258 Flicorno Soprano in Si♭

273 Flicorno Tenore in Si♭

278 Flicorno Basso in Si♭

275 Flicorno Baritono in Si♭

https://brasstacks.de/ より引用

こうした楽器が軍楽隊などの吹奏楽で使われていて都合しやすく、出版社は6パートの Buccine に、

Flicorno Soprano in Si♭

Flicorno Tenore in Si♭

Flicorno Basso in Si♭

をそれぞれ2パートずつ割り当てたのでしょう。

参考までに、2000年頃の Rampone & Cazzani の公式サイトにあった、Flicorno ファミリーの画像と楽器名をまとめたものを添付しました。この時代になっても、Flicorno の種類はほぼ変わらず、ピストン式とロータリー式の楽器が混在していて、どちらも販売されていたことがわかります。実際のサイトは楽器の縮尺がおかしかったため、こちらで修正して取りまとめたものです。元のサイトのスクリーンショットも残しておけばよかったかと、今になって思います。

https://www.euphonium.store/product-page/bo33010

筆者の思い

出版社のこの措置がレスピーギの意図と合致していたのかどうか、それははっきりとは判りません。

これについては、私は以下の二つを思うのみです。

もしレスピーギの意図に大きく反していたとすれば、レスピーギは申し立てをしたのではないか。

これらがピストン式の楽器ではなくロータリー式の楽器であれば、柔らかい響きではなく、やや硬質で輪郭のはっきりとした響きになり、かと言ってオーケストラのトランペットやトロンボーンほどは鋭くないので、むしろ遠くからローマの軍楽隊が近づいてくる過去の幻想(バンダ)と現在(オーケストラ)が呼応するような雰囲気に合致しているのではないか。個々の楽器の特性を考えると、決しておかしなオーケストレーションとは思えない。

ということです。

しかし、ここは皆さんそれぞれに、指定通りがよいのだ、いや今に即したアイデアでやった方が良いのだなどと、思いやアイデアがあることでしょう。実際、世界中のプロオーケストラも、様々な試みをして、素晴らしい演奏しています。それはそれでよいと思っています。

ただ、私が忘れないで頂きたいと考えていることは、そもそも指定されていた楽器そのものについて出来るだけきちんと理解することを疎かにしたまま考えを進めて語ってしまっているとしたら、それはどうであろうか、ということです。Flicorno はオーケストラで指定されるよりもはるかに多くの吹奏楽曲で指定されている、イタリアの一般的な楽器です。果たしてどれだけの人がイタリアの「Flicorno」をきちんと捉えよう、そこに向かい合おうとして語っているでしょうか。何か身近な楽器に置き換えて、「まぁそんなもの」として、それが正しいかどうかを見きわめないまま、話を進めてはいないでしょうか。

出版社も、楽器の実情や作曲家の意図を踏まえた上で現実的な判断をした可能性があります。そうであれば、それは勝手に現場のご都合に合わせたどころか、むしろ作曲者の意図に近いということにもなります(可能性の話です)。

果たしてそうなのかどうかは判りませんが、少なくともそれらの楽器について正確に捉えるということ、そして、それはそれとして自身のよりよいと思われるアイデアを案出していくこと、この二つをごっちゃにしたり、片方のみに陥ってしまわないよう心しておくことが大切なように思います。これらは決して相反することとは限らず、むしろ自身の見解を深めることで、作者の意図がより明瞭になり、それを踏まえた優れたアイデア(作者の意図に敢えて反するのもあり)を育んでいく可能性もあるのですから。

何かの参考になりましたら幸いです。