Logic Pro 11だけの秘密兵器!Mastering Assistantで簡単マスタリング完全ガイド

DTM初心者にとって、マスタリングは特に難易度が高いプロセスですが、Logic Pro 11のMastering Assistantを使えば、専門知識がなくても高品質なマスタリングが簡単に行えます。

この記事では、Mastering Assistantの基本操作と、各機能の効果についてわかりやすく解説します。

Mastering Assistantの基本的な使い方

Mastering Assistantは、Logic Proの純正エフェクトのひとつで、プロジェクトの音響特性を自動で分析し、それに基づいた最適なマスタリング設定を提案してくれるツールです。

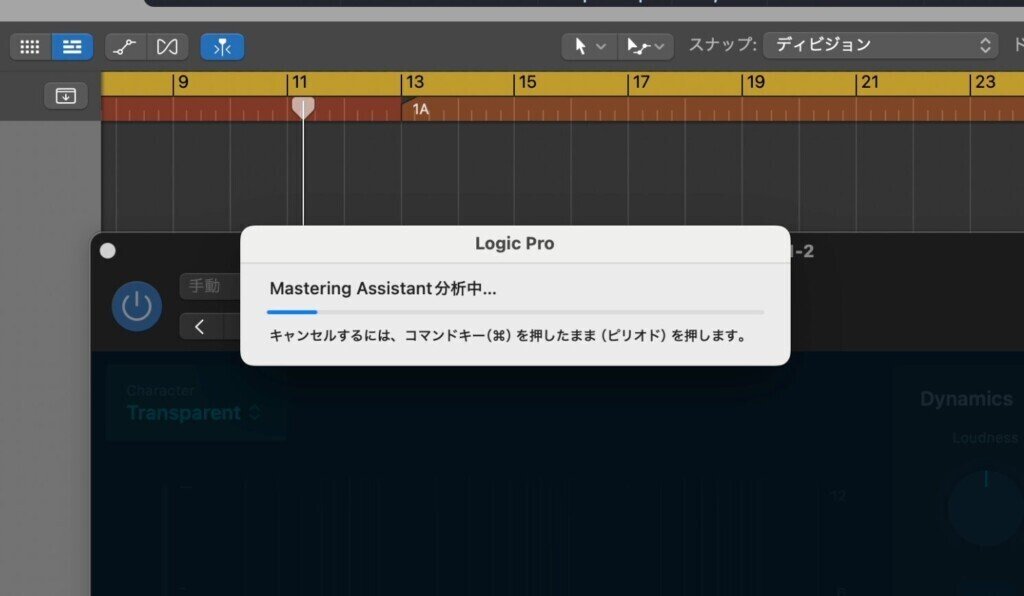

ミキシングが終わった後、ステレオアウトの「Mastering」をクリックしてMastering Assistantを起動すると、自動でプロジェクトの分析が始まり、完了後に最適な設定が提示されます。

設定をそのまま使用するだけで高いクオリティが得られますが、各パラメータを調整することでより自分好みのサウンドに仕上げることも可能です。

各セクションの調整ポイント

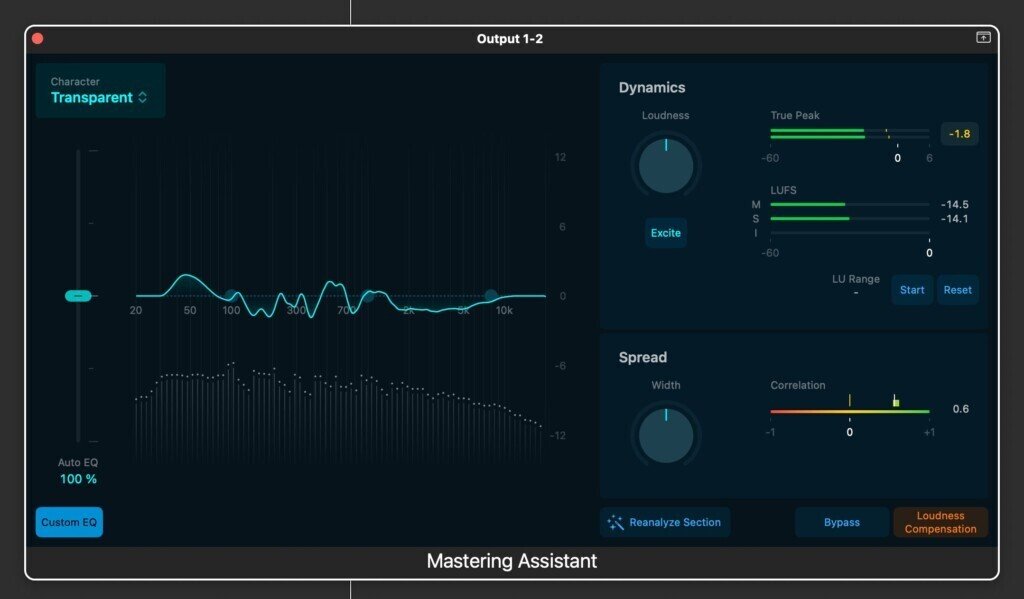

Mastering Assistantには、以下の3つの主要セクションがあり、音質やサウンドの個性を手軽に調整できます。

1. Toneセクション

Toneセクションでは、「Character」とEQの調整が可能で、楽曲のスタイルに合わせた質感を選べます。

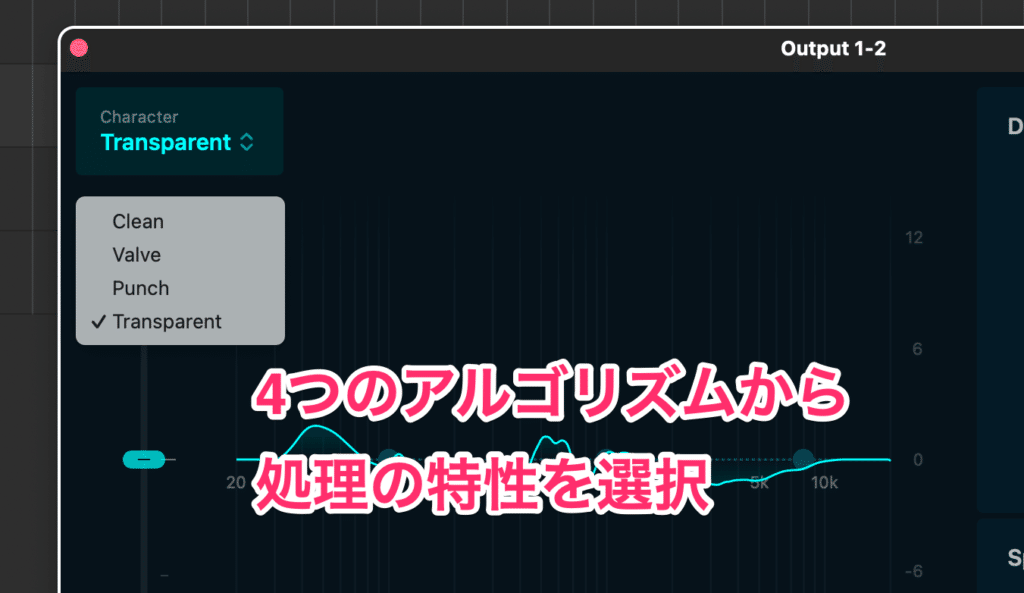

「Character」メニューには以下の4つのアルゴリズムがあり、それぞれ異なる音の特徴を持っています。

Transparent: クリーンでタイトな質感。ほぼ全てのジャンルに適しています

Clean: パンチの効いた質感。EDMなどに適しています

Valve: 真空管のような温かみのある質感。アコースティックやヒップホップに最適

Punch: ミッドが強調されたジューシーな質感。ロックサウンドに最適

私はデフォルトの「Transparent」をよく使用していますが、パンチ感を出したいときには「Clean」、ミッドの厚みを強調したいときには「Punch」と使い分けています。

「Character」メニューでの色付けは、決して派手で分かりやすいものではなく、あくまで自然な効き方をします。各設定を試しながら、楽曲に最適な特性を見つけてみてください。

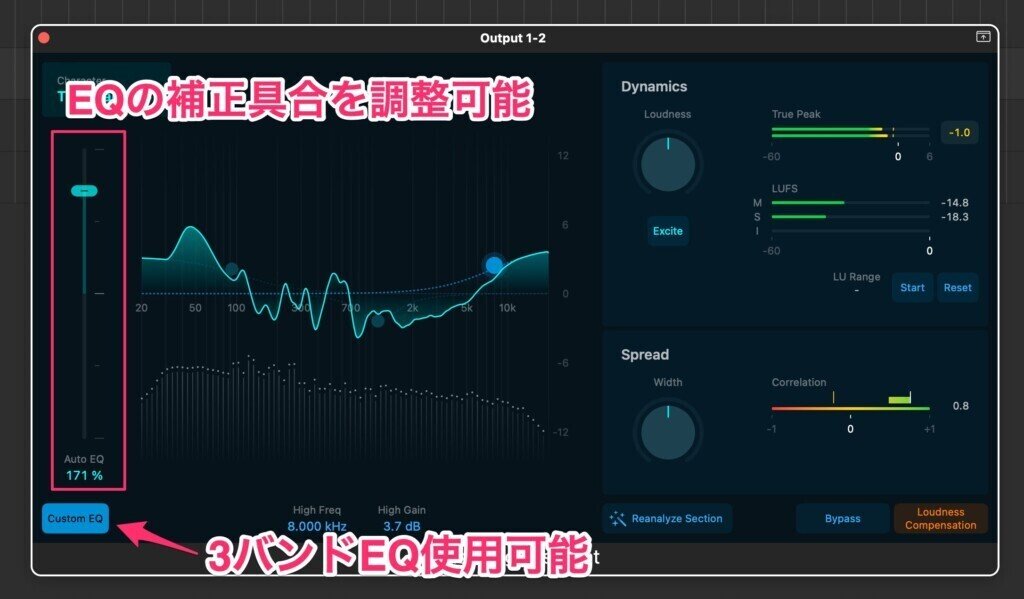

EQ調整は「Auto EQ」スライダを上下にドラッグすることで、Mastering Assistantが適用したEQ補正具合を手軽に調整できます。さらに、カスタムEQも使えるため、3バンドEQによって独自のEQ処理が可能です。

2. Dynamicsセクション

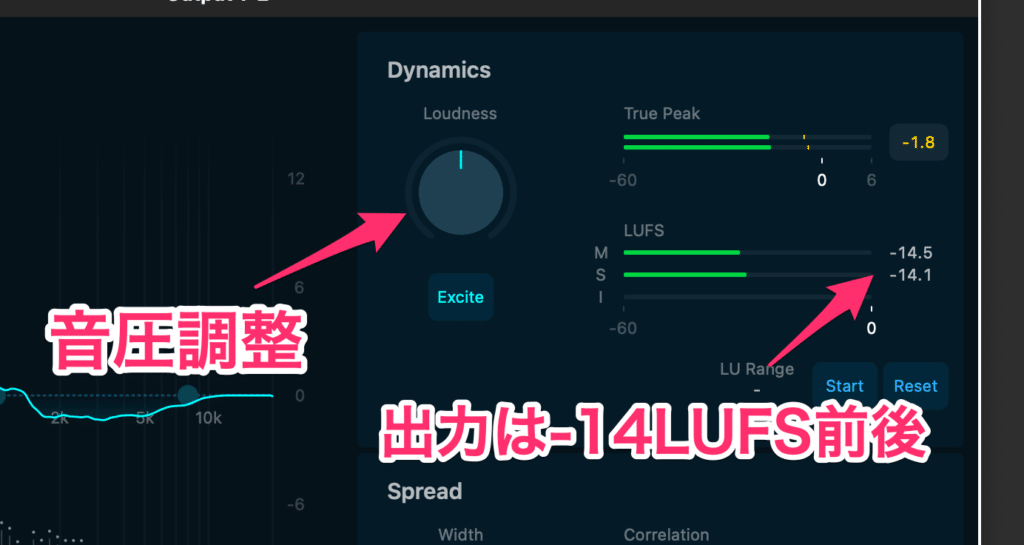

Dynamicsセクションでは、ラウドネスの調整が可能です。

Mastering Assistantでは、出力は自動で-14LUFS前後に調整され、多くのストリーミングプラットフォームの基準に適合します。より音圧を増したい場合はラウドネスノブを右に、抑えたい場合は左に調整してください。

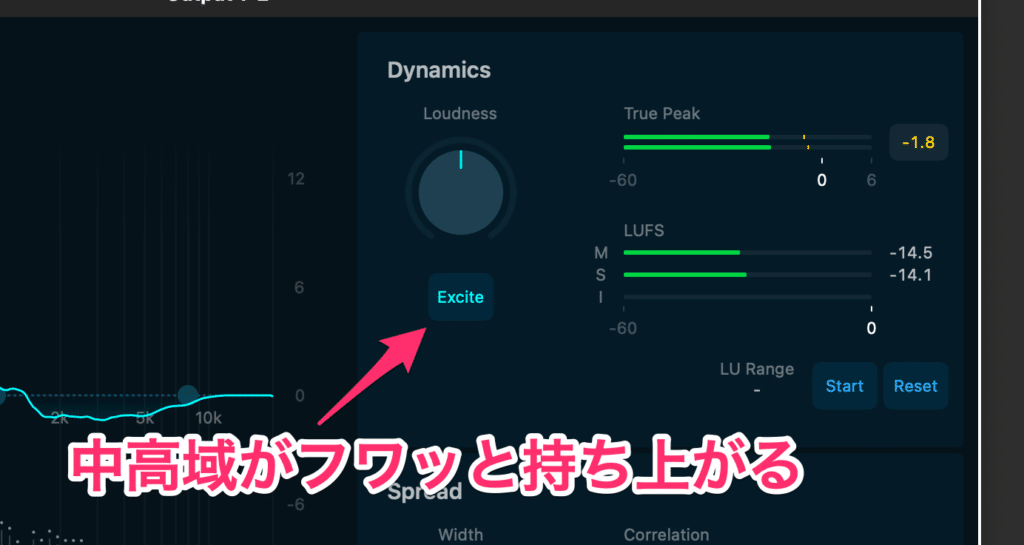

「Excite」を点灯すると、中高域がフワッと持ち上がります。

「Excite」をONにすると、瞬時に「おっ、すごく良い音!」と感じることが多いですが、後で聴き直すと少しやりすぎに感じる場合もあります。ON/OFFの切り替えのみで細かい調整ができないため、使いどころを見極める必要があり、やや実用性に欠ける印象です。

3. Spreadセクション

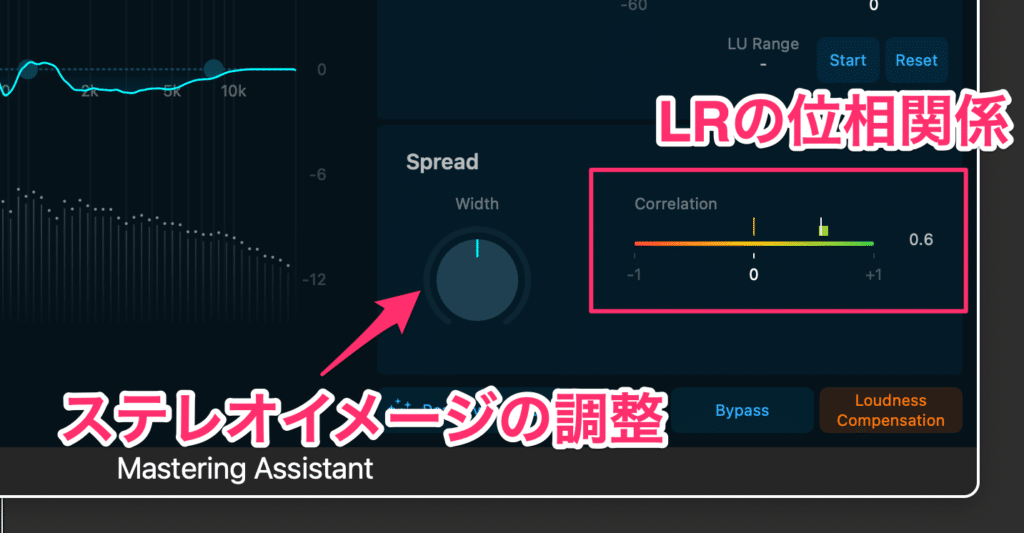

Spreadセクションでは、楽曲のステレオ感をコントロールします。

Correlationメーターは、楽曲のLR位相関係を示しており、+1の緑の範囲でメーターが振れている状態が理想的です。センターに近づくほど位相のズレが大きくなり、音が打ち消し合ってしまいます。

Widthノブを使ってステレオイメージを広げることができますが、広げすぎるとCorrelationメーターがゼロに近づくため、位相が崩れてしまうことも。

耳で確認しながら、無理のない範囲で調整することが重要です。

Mastering Assistantを活用するためのポイント

Mastering Assistantは非常に便利なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、ミキシングの質が重要です。質の高いミキシングができていれば、Mastering Assistantの提案する設定もより効果的に反映されます。

まずはミキシングにしっかり注力し、仕上げの工程はMastering Assistantに任せましょう。それだけで、楽曲制作のワークフローが効率化され、全体のクオリティも向上するはずです。

いいなと思ったら応援しよう!