大胆なEQカーブを描いてサウンドの方向性を決めよう!!Waves RS56 Passive Equalizer

DTMで音楽制作を楽しんでいる皆さんの中には、アナログタイプのEQに苦手意識を持っている方もいるのではないでしょうか。

その理由の一つは、EQカーブをイメージしにくいため、結果として「手探りで運任せ」のイコライジングになってしまうからだと思います。

アナログタイプのEQを使いこなす人は、頭の中できちんとEQカーブを思い描きながら操作しています。この「EQカーブを把握しながらイコライジングできるかどうか」が、アナログタイプEQの真価を引き出す鍵となるのです。

今回は、パッシブEQならではのスムーズなイコライジングを楽しめるうえ、アナログタイプのEQでありながら視覚的に理想のEQカーブを誰でも簡単に描ける「Waves RS56 Passive Equalizer」を紹介します。

パッシブEQの魅力:スムーズなイコライジング

今回ご紹介するRS56 Passive Equalizerは、その名前の通りパッシブEQです。パッシブEQと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、やはりPultecタイプのEQではないでしょうか。

パッシブEQの最大の特徴は、スムーズなイコライジングにあります。

どれだけブーストしても耳に刺さることがないため、ミックス時の細かな補正よりも、音質を向上させる用途に適しています。例えば、音に太さや抜け感を加えたり、大まか低域と高域の量感バランスを取るために使うことが多いです。

RS56 Passive EqualizerもPultecタイプのEQと同様、スムーズなイコライジングが最大の特徴です。

そのため、音を削る「カット」を主体とした補正用途よりも、音を際立たせる「ブースト」を主体とした音作りに活用するのがおすすめです。

視覚的にEQカーブを確認できる安心感

アナログタイプのEQを使う際、多くの方が課題に感じるのが「EQカーブを目で確認できないこと」です。特に、普段から視覚的に操作できるパラメトリックEQを多用している方にとっては、EQカーブが視覚化されていないアナログタイプのEQは扱いづらく感じるかもしれません。

しかし、RS56 Passive Equalizerは実機を忠実にモデリングしたアナログタイプのEQでありながら、どのようなEQカーブが適用されているのかを視覚的に確認できるという大きな特徴を持っています。

「EQカーブを目で確認できる」という機能のメリットは非常に大きいです。アナログタイプのEQで特に重要な、Q幅(帯域幅)を把握しやすくなるからです。

ノブの位置や数値から、どの周波数を起点にどの程度ブーストまたはカットするかは分かっても、そのQ幅が広いのか狭いのか、周囲の周波数をどれだけ巻き込んで処理しているのかを視覚化なしに理解するのは難しいものです。

Q幅を正確にイメージできないということは、結果としてEQカーブ全体をイメージできなくなります。

アナログタイプのEQを使いこなしている人は、頭の中でおおよそのEQカーブをイメージしながら作業を進めています。たとえ完璧でなくとも、どのようなカーブが描かれているのか、ある程度把握できているはずです。

視覚的にEQカーブが確認できるメリット

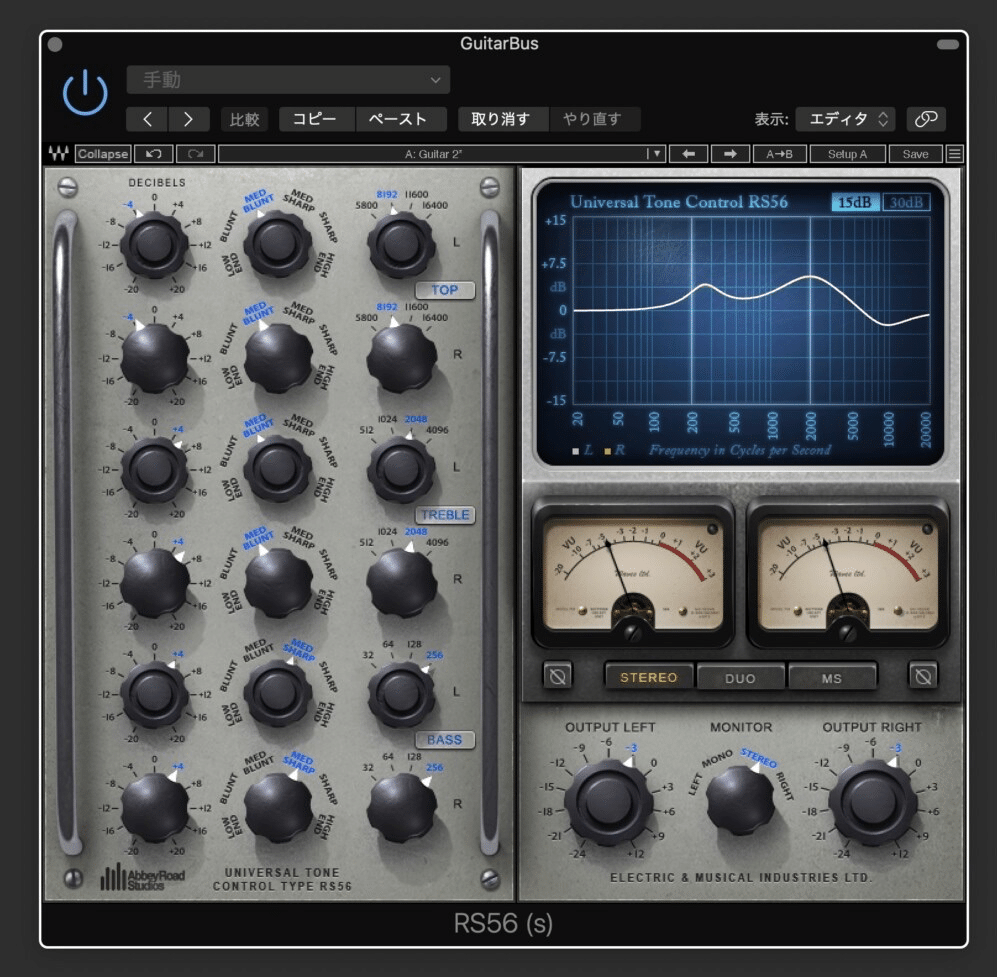

以下は、私が行ったギターのEQ設定時のEQカーブです。

ギターの美味しい帯域である2048Hzを広めのQ幅で大胆にブーストし、その上の8192Hzをカットしています。この操作により、ブーストした帯域がより際立つEQカーブを描くことができます。

実は、このようにブーストした帯域の周辺を削りながらピークを強調する手法は、これまで視覚的にEQカーブを確認できるパラメトリックEQでしか行っていませんでした。

アナログタイプのEQではEQカーブを視覚化できず、イメージも曖昧だったため、このような使い方を思い付くことが難しかったのです。

RS56 Passive Equalizeは、視覚的にEQカーブを確認できるアナログタイプのEQとして、まさにこの問題を解決します。EQカーブを目で確認しながら、自分が欲しいサウンドに向けて理想的なEQカーブを描くことが可能です。

さらに、描いたEQカーブを通して、パッシブEQ特有のスムーズで自然なイコライジングを実現できる点も大きな魅力です。このスムーズさと直感的操作性こそ、RS56 Passive Equalizeの他にはない最大の特徴と言えるでしょう。

ザックリとした大胆なEQ処理がポイント

RS56 Passive Equalizeは、EQカーブを視覚的に確認できるからといって、細かいイコライジングを追求するEQではありません。むしろ、これまで使用してきたアナログタイプのEQの中でも、最もザックリとした操作性が特徴的だと感じます。

RS56 Passive Equalizeが用意しているのは、TOP(プレゼンス)、TREBLE(中低域~高域)、BASS(低域)の3バンドのみ。さらに、調整可能な周波数帯域もオクターブ刻みに近く、非常にシンプルな設計です。

このEQは狭いQ幅で細かく音を調整するよりも、広めのQ幅で周辺の周波数を巻き込みながら使うのがポイントです。大胆なEQカーブを描き、サウンドの全体的な方向性を決める。そんなイメージで活用してください。

Waves RS56 Passive Equalizerを試してみよう

RS56 Passive Equalizeでは、EQカーブの調整幅が最大+30dBまで設定可能です。この仕様からも、RS56 Passive Equalizeが大胆なEQカーブで使用されることを前提に設計されていることが伺えます。

パッシブEQ特有のスムーズなイコライジングを活かし、サウンド全体の方向性を決めるようにザックリとEQカーブを描くのに最適なツールです。この設計には、アナログタイプEQの魅力を誰もが簡単に体感できるようにという意図が込められているように感じます。

「Waves RS56 Passive Equalizer」は、アナログタイプのEQに不慣れな方でも、その魅力を存分に引き出せる素晴らしいEQです。ぜひ一度試してみてください!

いいなと思ったら応援しよう!