AmpliTube 5の魅力と音作りのポイントを徹底解説!簡単に理想のサウンドメイク

今回は、人気アンプシミュレーター「IK Multimedia AmpliTube 5」の魅力と、その豊富な機能を活かした音作りのポイントを解説します。

「AmpliTube 5を持っているけれど、膨大なライブラリや設定の多さに戸惑ってしまい、どこから手をつければいいかわからない…」という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、そんな方々が迷いなく音作りを楽しめるよう、具体的なヒントをお届けします。

AmpliTube 5とは?ギター・ベース用の万能シミュレーター

AmpliTube 5は、IK Multimediaが提供するギター・ベース用のアンプシミュレーターです。

その最大の魅力は、膨大なライブラリと、サウンドメイクの自由度の高さにあります。

特徴1:膨大なライブラリとTONEXとの統合

AmpliTube 5には、アンプ、キャビネット、ペダルエフェクトなど、最大400種類以上のギアモデルが収録されています。

これらのライブラリには、メーカーやブランドとの共同開発によって生まれた高品質なモデルも多く含まれており、信頼性と完成度の高さが魅力です。

また、最近のアップデートによって、AmpliTube 5にTONEXがシームレスに統合されました。

TONEXは、実機のギターアンプやキャビネット全体の振る舞いをキャプチャし、そのサウンドを忠実に再現する革新的なアンプシミュレーターです。

AmpliTube 5は、もともと収録されている膨大なライブラリが特徴ですが、TONEXとの統合により、そのキャパシティは前代未聞の規模になりました。

この圧倒的なライブラリの豊富さは、他のアンプシミュレーターでは体験できない、大きな魅力と言えるでしょう。

特徴2:新しいキャビネットセクションとVIR™テクノロジー

キャビネットセクションは、IK Multimedia独自のVIRテクノロジーによって大幅に進化しました。

キャビネットの中にある各スピーカーユニットごとに600種類以上の異なるインパルスレスポンス使用し、スピーカーとキャビネット、フロア、さらにはマイク位置に至るまで、3D的な空間音響をモデリングしています。

VIRテクノロジーによって、より現場に近いリアルなマイキングが可能となり、他のアンプシミュレーターでは出せないリアルさを提供しています

特徴3:自由度が高いルーティング

最大3ウェイルーティングに対応しており、エフェクトチェインを直列や並列に設定可能です。

さらに、パラレルルーティングを活用することで、左右のチャンネルを独立して処理することが可能です。

この機能を使えば、ダブルトラックギターのように左右それぞれのサウンドに異なる設定を適用でき、広がりのある立体的なサウンドを簡単に作り出すことができます。

音作りのポイント

ここからは、AmpliTube 5で音作りする上での私なりのポイントを解説したいと思います。

なお、実際の音作りの過程を詳しく知りたい方は、以下の動画をご覧ください。

この動画では、クランチサウンドとディストーションサウンドの音作りについて、具体的な手順を実演しながら解説しています。ぜひチェックしてみてください。

アンプを選ぶ

AmpliTube 5で音作りをする際、最初に重要になるのがアンプ選びです。

AmpliTube 5には膨大な数のアンプが収録されており、それぞれ異なる特性を持っています。そのため、実際にいくつかのアンプを切り替えながら、自分が目指すサウンドに最適なものを選ぶことが大切です。

アンプは、クリーン、クランチ、ハイゲインといったカテゴリーに分けられていますが、これらはあくまで目安にすぎません。

例えば、ハイゲインアンプの中でも極上のクリーンサウンドを奏でるモデルがあったり、クリーンに分類されるアンプでも、ゲインを上げれば美しいクランチサウンドを楽しめるものがあります。

最適なアンプを見つけるには、固定観念にとらわれず、さまざまなモデルを実際に試して音を確認することが重要です。まずは気になるアンプを鳴らしてみて、自分の理想に近いサウンドを探求してみてください。

ゲインバランスを調整する

理想的な歪みを得るためには、プリアンプのゲインとマスターのボリュームを調整し、ゲインバランスを整えることが重要です。

このゲインバランスの調整は、アンプシミュレーターでの音作りにおいて非常に重要なステップであり、最終的なサウンドの質を大きく左右します。

今回使用している「Vintage Metal Lead」の場合、プリアンプのゲインを上げると中域の飽和感が増し、マスターのボリュームを上げることで音量とともに音の太さが強調されます。

この特性を活かし、今回はボリュームを高めに設定して音の太さを引き出し、次に足りない歪みをプリアンプのゲインで補う形でバランスを調整しています。

ただし、プリアンプのゲインとマスターのボリュームの特性はアンプごとに異なるため、設定の際には各モデルの特性を理解することが大切です。

アンプごとの個性を掴みながら、自分の目指すサウンドに合わせて調整を進めていきましょう。

キャビネット周りでトーンを調整する

トーンの調整は、主にキャビネット周りで行います。

AmpliTube 5は自由度の高さが特徴ですが、中でもキャビネットセクションのカスタマイズ性は特筆すべきポイントです。

キャビネットやマイクの交換、マイキングの調整に加え、キャビネット内のスピーカーの変更や、IK MultimediaのVIRテクノロジーを活用した3D的なマイク配置オプションなど、多彩な設定が可能です。

しかし、この自由度の高さは初心者にとって迷いにつながることもあるでしょう。そのため、初めて調整する方や慣れていない方は、キャビネット周りの設定をできるだけシンプルにすることをおすすめします。

具体的には、キャビネットの選択とマイキングの調整、この2つに絞って進めると良いでしょう。

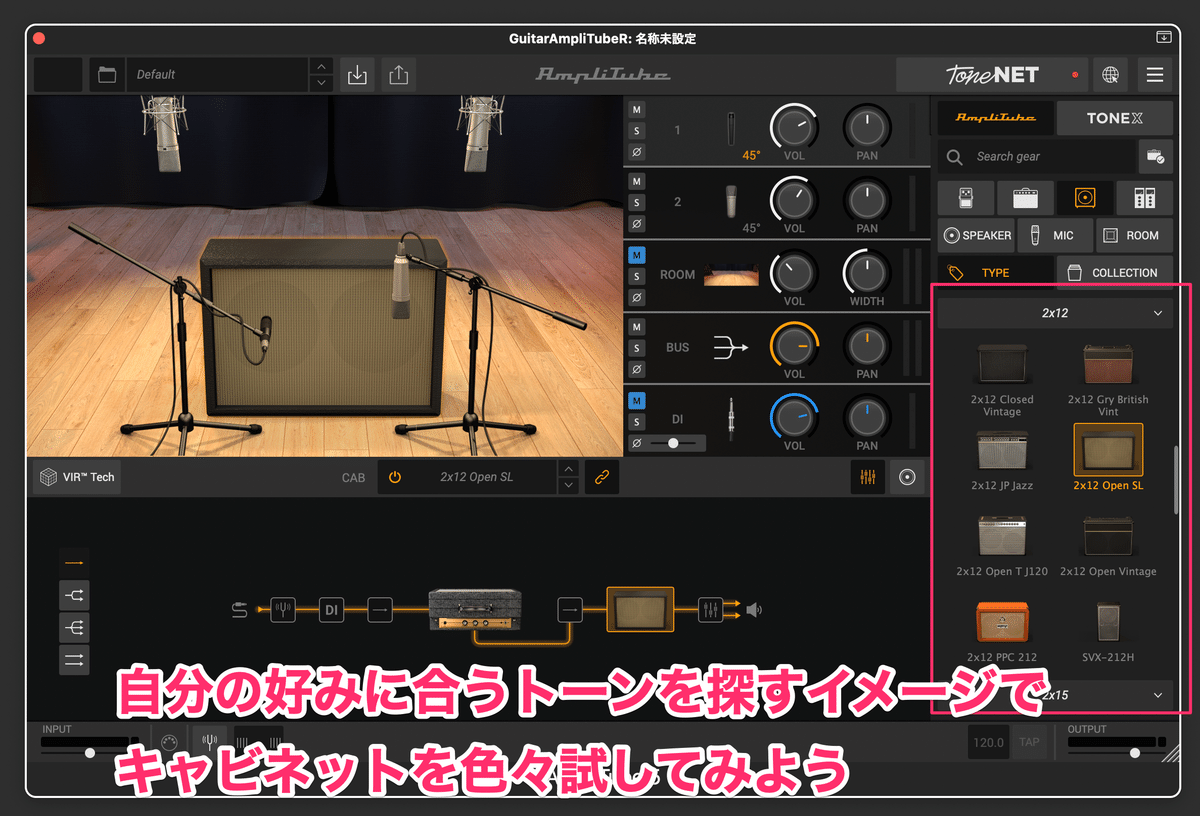

キャビネットの選択

まずは、自分の好みに合うトーンを探す感覚で、いくつかのキャビネットを試してみてください。

キャビネットを交換することで音のピークやレゾナンスが変わるため、好みのトーンが得られるキャビネットを選びましょう。もちろん、アンプを選択した時に選ばれているキャビネットをそのまま使ってもOKです。

マイキングについて

次に、マイキングの調整に進みます。

最初は、VIRテクノロジーの詳細な3D配置機能ではなく、画面に表示されているユーザーインターフェースを使用してマイク位置を変更してみましょう。

ここでは、1本のマイクで理想のトーンを作ることを目標に設定を進めてください。1本で満足のいくサウンドが得られない場合のみ、補助的に2本目を使います。

このように、設定をシンプルに考えることで、自由度の高いAmpliTube 5でも迷うことなく音作りを進めることができます。

VIRによる調整について

少しずつ調整に慣れてきたら、VIRテクノロジーなどの高度な機能にも挑戦してみると、さらに豊かなサウンドを追求できるでしょう。

VIRは、3D的な空間でマイクの位置を変更できる画期的な機能です。

この技術の特筆すべき点は、各スピーカーユニットごとに600個、合計で14万3,000個ものインパルスレスポンス(IR)を採集していること。これにより、スピーカー、キャビネット、フロア、さらには3Dマイク配置の相互作用を忠実にモデリングしています。

例えば、マイクを隣のスピーカーに近づけると、画面上でそのスピーカーが赤く点灯します。

これは、マイクが隣のスピーカーの音も拾っていることを示しています。

近接するスピーカーの影響までモデリングしているアンプシミュレーターはこれまでになく、非常にユニークな機能だと言えるでしょう。

ただし、選択肢の多さは音作りを複雑にし、調整が難しいと感じることもあるかもしれません。そのため、初心者や慣れていない方は、最初からVIRのような高度な機能を使うのではなく、シンプルな設定から始めるのが良いと感じています。

音作りの仕上げに歪みペダルを活用する

最後の仕上げとして、歪みペダルを使い、トーンの最終調整を行います。

歪みペダルを使用する場合、多くの方は単純に歪みを追加する目的で使用することが多いと思いますが、私は歪みペダルが持つトーンシェイプの特性を活かし、ギターサウンドのトーンを調整するために使用することがよくあります。

アンプとキャビネットだけで十分に音が作れているのであれば、歪みペダルを無理に使用する必要はありません。歪みペダルはあくまで最終的なアクセントとして使用します。

いいなと思ったら応援しよう!