【3D CAD】3Dプリンターに適した フリーの3DーCAD 『Matter Control』のご紹介(簡単なデザインを作成する)

WEBネイティブのスクリプト言語であるGAS(Google Apps Script)をうまく活用すると、ネットにつながる機器との連携もできます。

たとえば、スプレッドシートの情報をもとにLEDを点灯させるなどできますが、こうした機器は、LEDの点灯表示ていどなら、アマチュアでも手軽に工作することができます。

その際に、3Dプリンタを活用すると工作が簡単になりますが、3Dプリンタによる造形では、3D-CADの活用が欠かせません。そこで、初学者でも手軽に扱える無料の3DーCAD、『Matter Control』についてご紹介しています。

先回までの記事ではインストールと簡単な初期設定をご説明しましたが、今回は簡単なデザイン事例をご紹介します。

『Matter Control』で滑車のプーリーをデザインする

簡単な事例として、MatterControlを使って、プーリーをデザインしてみます。プーリーは滑車の中心部品で、中心に穴があき、円周上にヒモを掛ける窪みを有する円盤状の物体です。

簡単な事例ですが、これを試してみることで、以下の内容がわかります。

・作図空間に基本図形を置いてリサイズする

・移動や回転をする

・複数の基本図形を用いて組み合わせやくり抜きをおこなう

これらは、このCADで3Dモデルを作る際の基本操作であり、今後もっと難しいモデルを作る時にも必要な内容です。

3D CADの操作について

3D CADでの立体モデルの操作要領には、大きく2つの系統があります。

・2D図形を描き、これを立体化する

・基本となる3D図形を加工して目的の形状に仕上げる

前者の方法は正確さや自由度は高いのですが、2Dと3Dを行き来したり、3D化する操作に一定の学習が必要です。

後者の方法は、完成できる形に制約があるものの、いきなり始めてもあまり迷わず操作できるので、初学者にはハードルが低いと思います。

「Matter Control」は後者の操作を採用しているCADです。

基本図形の作成とサイズ調整

それでは始めてみましょう。

まず行うのは、ベースとなる基本図形を選定し、作業空間に置くことです。できれば、基本図形をどう組み合わせて完成形に仕上げるか、始めに計画してから着手するのが理想ですが、適当に選んで、試行錯誤して仕上げていくやり方でもかまいません。

作成の方法は一通りではないとは思いますが、今回は基本図形に「円柱」を利用することにします。

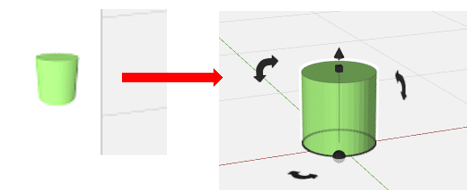

基本図形をドラッグする

まず、基本図形の中から円柱のアイコンを描画エリアにドラッグします。

ドラッグした図形をリサイズする

ドラッグした図形をクリックすると、描画エリアの脇に、プロパティウィンドウが現れます。リサイズするには、ここで図形の各項目の値を編集することで行います。実際には値の調整のためのスライダーや入力BOXがあり、ここを操作することで図形を変形させます。

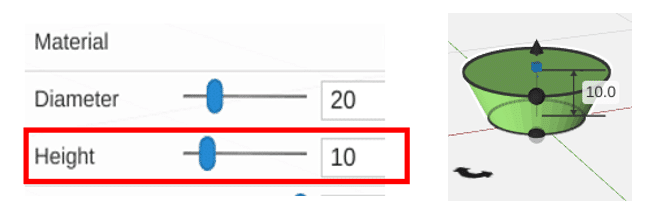

まず「Diameter(直径)」を20にします。

次いで、「Advanced(拡張属性)」をオンにし、表示される「Diameter Top(頂部の直径)」を30にします。

値を調整した結果、上図の様な、上側が広がった円錐台になりました。

次いで、「Height(高さ)」を10にします。高さが低くなり、平べったい形になりました。

日本語対応していないCADなので、メニューがすべて英語表記で分かりにくいですが、仮に表記の単語の意味が分からなくても、試しに数値を変えてみることで、どの部分に影響する数値なのかを、簡単に知る事ができます。

曲面部分を滑らかにする

このCADでは、曲面部分は、擬似的に多角形として表現されており、面の数を増減させることで、粗さを変えられます。

この粗さは、単に表示上のことだけでなく、データを3Dプリンタで利用した場合の造形物の結果にそのまま反映されます。

今回のプーリーの場合は、できるだけ滑らかに造形したいので、面の数は最も大きな値に設定にします。実際の操作としては、プロパティウィンドウの「Sides(側面の多角形の数)」をスライダーで、右一杯に動かします。

実際に画面でみると、スライダーの移動に従って、円錐台の側面が滑らかになるのが解ります。

ここまででプーリーの素になる立体ができました。次は、この立体の複写、組み合わせなどの加工を行い、プーリーらしくしていきます。

メモ:単純な伸縮であれば、図形の周囲に見えている「・(黒点)」や「▲(高さ変更)」ハンドルを操作することでも可能です。

時と場合に応じて、プロパティウィンドウから数値入力する方法と組み合わせて使うのが良いと思いますが、マウスによるハンドル操作では、方向を誤認して(奥行きと上下を誤認するなど。3次元の空間を2次元のディスプレイで表示しているので、こうした誤認はありがちです)、意図しない変形をしてしまう恐れがある点にご注意ください。

作成した立体図形の複写、回転

基本図形を組み合わせて3D物体をデザインするタイプのCADの場合、どんな図形を組み合わせるかは、いくつかの方法があると思います。今回はプーリーをデザインするために、上下が互いに逆向けの2つの円錐台を使うことにします。また、中心の穴を表現するために、1つの円柱(Hole属性)を追加作成することにします。

立体図形を複写する

前述の立体の複写を行います。

対象の立体図形を選択した状態で、画面上方にある「Duplicate(複写):重ねた四角形に+文字」のあるアイコンをクリックすると、選択した図形の近くに、同じ図形が生成されます。

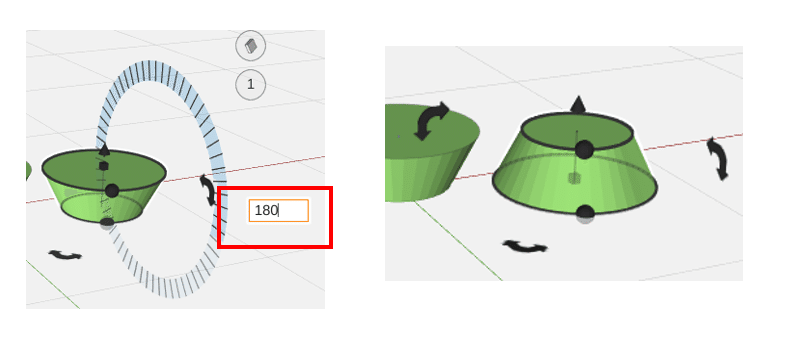

立体図形を回転させる

次に、2つある立体図形の1つを上下反転(180°回転)させます。

立体図形の周囲にある曲がった「⇔」ハンドルをクリックすると、回転インジゲータが表示されますので、回転方向が意図したものか確認の上、回転角を入力ボックスに「180」と記入します。

正しい操作をしていれば、該当図形が上下反転するはずです。

回転のインジゲータは、x軸回転、Y軸回転、Z軸回転の3方向があります。3D CADを扱う際、回転軸の認識は誤認しやすい項目のひとつですが、このインターフェースがあるお陰で、回転方向の選択が非常に認識しやすくなっています。

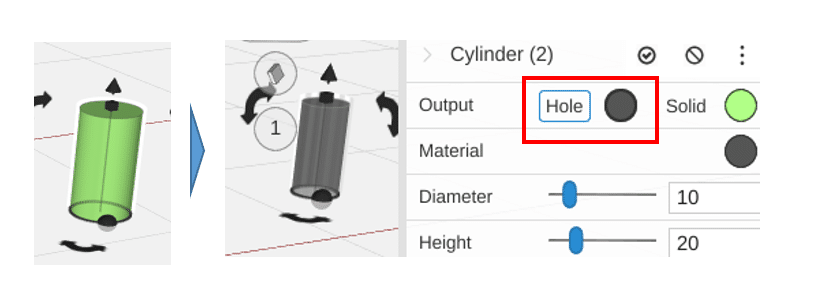

中心の穴となる図形を作る

続いて、プーリーの中心に空いている穴となる図形を作ります。

この図形は、実体ではなく「そこに無い」状態を、後のくり抜き操作で実現するために用意するものです。

基本図形から円柱をドラッグして用意し、プロパティウィンドウでOtput(表現)項目を「Hole(穴)」属性にします。

属性を「Hole」にすると、図形はグレイ表記されます。

立体図形を組み合わせて目的のデザインとする

ここまでに作った基本図形を組み合わせて、目的のデザインにします。

組み合わせ図形を位置合わせする

まずマウスで、前述の操作で作成した2つの円錐台(1つは180°反転)と円柱(Hole属性)を選択します。選択は、図形を囲む範囲をマウスでドラッグすることで行います。

次いで、このまま画面上方のメニューバーから「Align(組み合わせ):横棒が並んだアイコン」ボタンをクリックします

この段階で、3つの図形が、互いの位置関係を制御できるグループにまとめられます。

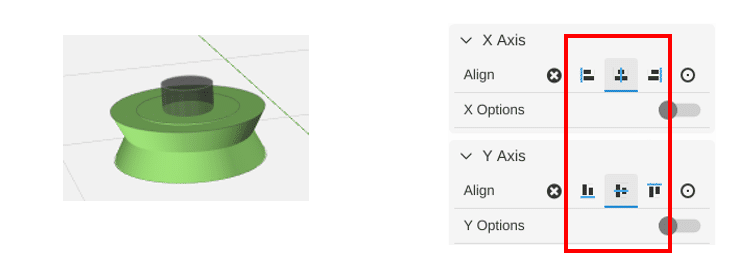

続いて、プロパティウィンドウから、「X Axis(X軸方向)」と「Y Axis(Y軸方向)」項目の「Align(位置合わせ)」属性を「中央揃え」にします。(中央揃えは中央に棒が立っているアイコンで示されています)

すると、3つの図形が移動し、下図のような形になりました。2つの円錐台が重なって、円周上に溝がある回転体が表現され、Hole属性の円柱によって中心の穴が表現されています。

一旦グループ解除して、個々の図形位置を調整する

ここで、中央の円柱(Hole属性)は、上側には突出していますが、下側は突出していませんので、上下ともに突出させ、確実に貫通した穴として表現したいと思います。

グループ内の図形を個別に移動させるには、一旦グループを解除し、修正後に再びグループ化します。

メニューバーにある、「Ungroup(グループ解除):四角形が散らばったアイコン」ボタンをクリックすると、グループが解除されます。ここで中央の円柱を選択し、上下移動ハンドル(▲のアイコン)をドラッグして下側に動かしてやります。

再度グループ化する

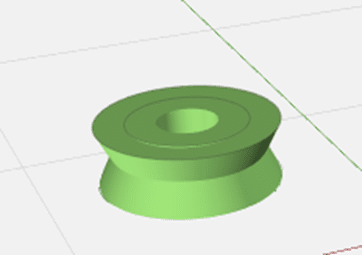

最後の仕上げです。

ここまでに作った図形を選択して、メニューバーにある「Group(グループ化):田の字のアイコン」ボタンをクリックします。

図形がグループ化され、同時に、Hole属性の図形によるくり抜き加工が行われます。

以上で、プーリーをデザインできました。

各要素の調整が再度必要な場合は、再びグループ解除して編集を繰り返す事ができます。また、グループ同士をグループ化する、多段階のグループ化も可能です。

似たメニューに一体化するメニューもありますが、こちらは一度操作してしまうと、個々にばらして再調整できなくなります。ご注意ください。

デザインを3Dプリンタの造形データとしてエクスポートする

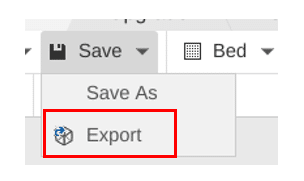

作成したデザインは、3Dプリンターで使われる、STLデータとしてエクスポートすることができます。

メニューバーの「Save(保存)」メニューをクリックし、次いで「Export(エクスポート)」をクリックします。

エクスポートする形式を選択するダイアログが表示されるので、「STL File」を選択し、「Export(エクスポート)」ボタンをクリックします。

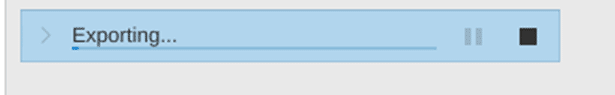

プログレスバーが表示され、しばらくすると完了します。

残念ながら、空間上にあるデザインは全てエクスポートされ、必要なものだけを選択してエクスポートすることはできません。不要なデザインがある場合は、これを削除してから操作する必要があります。

簡単ですが、以上が『Matter Control』による3Dデザインの概要です。

もっと色々なメニューはありますが、操作の核心部分は、ここでご紹介した事例の延長上にありますので、このCADを使いたい方は、ここまで解ったところで、何かデザインしてみるのことをお勧めします。

実際には、多くのメニューが、実際に使いながら試行錯誤すれば容易に要領が解るようになっていますので、その他のメニューは使い込みながら憶えるのが良いと思います。

補足:『Matter Control』でできないこと

『Matter Control』は、「ゼロから始めて1つのデザインを終えるまで」が初学者でも容易に出来るように設計されています。導入のハードルが低い代わりに、込み入った機能は無いので、たとえば、以下の様なものはデザインできません。

・らせん状の物体の作成

・面取りやフィレットの操作

・全角文字の図形化(半角英数字のみ可能)

このようなものについては、近い機能を使って、無理してこのCADで実現させようとするよりも、操作は不便になりますが、他の3DCADと組み合わせて使うのが良いでしょう。

たとえば、らせん状の物体を作成したい場合は、フリーウェアとして有名な3DCAD『FreeCAD』を利用すると定型のものは簡単が作成できます。

いくつかのパラメータを指定すると、3D図形が作成できますので、出来た3D図形を『Matter Control』にインポートして使います。

また、漢字などの全角文字の立体は、これもフリーウェアである、『TinkerCAD』を利用すれば作成できますので、これをインポートすれば良いでしょう。

以上、初学者に易しい操作性の、3Dプリンタ用の3D CAD『Matter Control』のご紹介でした。

←前の記事はこちら