科学のフェミニズム汚染

Nature Communicationsに掲載された女の計算社会学者がファーストオーサーの論文が、女の研究者たちを激怒させて撤回を求められている。

In our @NatureComms paper with @talalrahwan & Kinga Makovi, we find that junior female scientists are more impactful when collaborating with male mentors. Gender equity in science should not be shouldered by senior female scientists alone.#ScienceofScience https://t.co/JcHELtHMjT

— Bedoor AlShebli (@alshebli) November 18, 2020

批判の内容はこちらを。

女性教授が指導すると女性研究者は伸びない? - 鳥居啓子|論座 - 朝日新聞社 #ジェンダー #女性差別 #科学・科学者論 https://t.co/AAylzFJCX9

— 論座 (@webronza) December 6, 2020

批判が激しいのは分析手法や結論の導出があまりにも出鱈目だからではなく、女の指導教員に不利な結論だったからである。

これには、男性女性を問わず、多くの若手研究者がSNS上で「自分の指導教員は女性だけれど素晴らしい人で、自分も良い論文を出せた」などと反発しており、また、「若手女性研究者が成功するためには、戦略的に大御所男性を選んでうまく立ち回ればいいと。で、そういう女性がシニア教員になったら、どう女性のエンパワメントをすればいいの?」など、怒りや疑問の表明が相次いだ。

女性研究者に対する偏見をとりはらうための将来的なポリシーを提言することなく、逆に、バイアスによる格差を強化する方向へと結論を向けることへの本質的な危険性を、論文筆者を含め我々は強く意識するべきだろう。

問題の論文は指導教員の性別によって統計的に差が出るというものなので、「自分の指導教員は女性だけれど素晴らしい人」であることは反論になっていない。

批判に対しては別の女の研究者が反論している(4つのツイートは同じ記事にリンクしている)。

"Science relies on the dispassionate accumulation and scrutiny of data. It is quite improbable that the entirety of findings will cohere perfectly with our cherished worldviews."https://t.co/W26gcL6jgn

— Quillette (@Quillette) November 24, 2020

"With larger and larger datasets available for analysis, we will inevitably uncover unpalatable findings, some with important implications. However, only by documenting reality (or our closest approximation to it) can we strive to improve society." https://t.co/W26gcKOIoP

— Quillette (@Quillette) November 24, 2020

"When we bury findings that make us uncomfortable, the empirical landscape presents an inaccurate, lopsided view of reality. If policies and interventions hinge on that empirical landscape, we will only set ourselves up for failure."https://t.co/W26gcKOIoP

— Quillette (@Quillette) November 25, 2020

"If you are upset by AlShebli’s findings, channel your efforts towards understanding these patterns better... If you care about promoting female scientists, collect new data, run additional analyses, or dive further into the empirical literature."https://t.co/W26gcL6jgn

— Quillette (@Quillette) November 25, 2020

激怒している女の研究者たちは「不都合な真実」の可能性があるものは発表してはならないと言っているわけだが、この論理は科学者のものではなく社会運動家のものである。

古市 上野さんはずっと敵がいたわけですか。

上野 そう。だから戦略的には動きますよ。私は経験科学の研究者だから嘘はつかないけど、本当のことを言わないこともある。

古市 つまり、データを出さないこともある?

上野 もちろんです。

古市 それはいいんですか?

上野 当たり前よ。それはパフォーマンスレベルの話だから。

上野 そう。その話を小熊英二さんに話したら、「社会運動家としては正しい選択です」と言ってくれました。

Jordan Petersonはこのように警告していたが、理系の科学の分野もフェミ汚染が深刻化している。

Beware, scientists, engineers, physicians: The radical leftist/feminists have entered stage 2 of the National Association of Science (!) led-assault on the STEM fields. Mark my words: You are in far more trouble than you think: https://t.co/zzncdkFf59 pic.twitter.com/HYY55ZEiut

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) October 22, 2018

その主因は、女の科学者が増えたためと考えられる。理系の科学者でも皆が「女の猿的本能」を理性でコントロールできるとは限らないので、女に関することになると科学ではなくフェミニズムに基づく判断をしてしまうのだろう。科学者である前にフェミニストということである。女の理系進出とは科学がフェミニズムに汚染されることだった。

追記

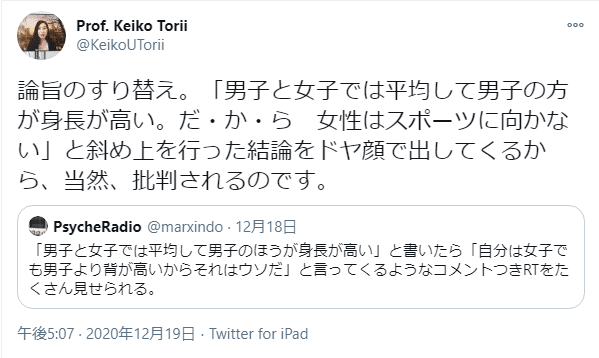

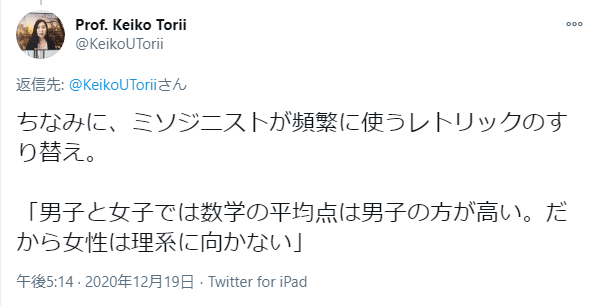

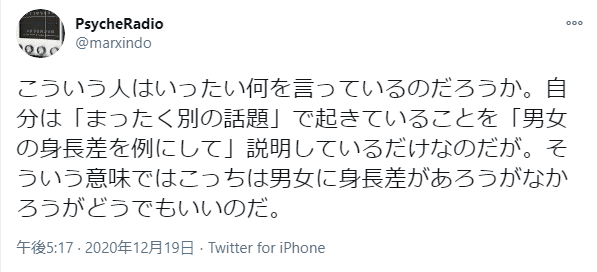

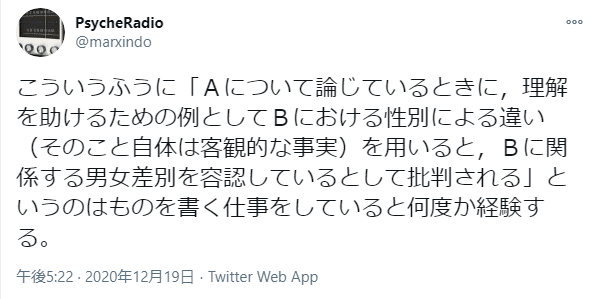

男の優位性を憎悪するフェミ学者が頻繁に使う論旨のすり替え。