African SamuraiとLady Samurai―アサシン クリード シャドウズとrevisionism

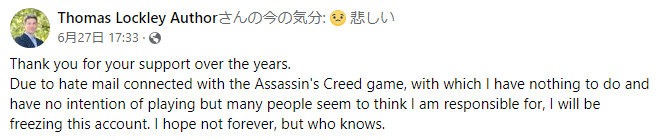

トーマス・ロックリー(木下ロックリー トーマス)はアサシン クリード シャドウズがテーマのUbisoft podcastに出演していながら「無関係」と言っていたわけだが、

このシリーズで唯一の日本人ゲスト解説者のDr Tomoko Lisa Kate Kitagawaこと北川智子も注目に値する。

北川智子は2012~13年頃に自画自賛だらけの著書『ハーバード白熱日本史教室』やTEDスピーチで話題になった人だが、

その売りは"Lady Samurai"という新概念で、その動機も「日本史には書かれていないことがあるので自分が欠落を書き足す(書き直す)」というもので、ロックリーの弥助(黒人)を女に置き換えたようなものであることがわかるだろう。

どうしてハーバード大学で、日本史が人気になったのでしょうか。そこには、様々な理由があります。

一つは、私の歴史へのアプローチが、従来の歴史研究者のスタイルとは全く異なっており、それが私の所属する東アジア学部以外の学生にも興味深いものと評価されるようになったこと。

第二章は、私がハーバード大学で教えている日本のクラス「Lady Samurai」の概要を紙上で再現してみた出張講義です。Lady Samuraiという言葉を聞かれたことのある方は、ほとんどいらっしゃらないでしょう。なぜなら、私がつくった言葉だからです。私は、Lady Samuraiという新しい歴史概念こそが、日本史を大きく前進される要素だと考えています。

日本はサムライがすべてなのか……

強さの伝統、それが日本史なのか……

やっぱり、日本史がオカシイ……

オカシイのは日本史なのか北川なのか。

日本史はオカシイ、そう漠然と感じたあの夏の日から数えると、もうじき7年になる。いま、しっかりと「答え」を手にした。やっと分かった。日本史は男性のサムライのみを軸にした「半分史」。それを書き足し、語り方を変えることが私の仕事だ。

Ubisoftがこの二人にゲストに呼んだことは、ACSがポリコレ的revisionism史観で日本史を書き直す意図が入ったイデオロギッシュな作品である傍証だとしてもよいと思われる。

ACSにはジェンダー/セクシュアリティが専門のシュミット堀佐知がナラティブ・コンサルタントとして参加しているが、ケイト北川とはキャリアやライフコースに多くの共通点がある。こういう身も心も西洋リベラルに染まった日本女たちが対日文化侵略の尖兵になっているわけである(伴天連の指令に従って日本の寺社を破壊した切支丹に相当)。

『アサシン クリード シャドウズ』開発者インタビューhttps://t.co/TWScX2sl7K

— ファミ通.com (@famitsu) May 15, 2024

『シャドウズ』は『アサシン クリード』として、つぎなる一歩を踏み出す作品。

混乱の安土桃山時代を生きる侍・弥助と忍び・奈緒江のダブル主人公、リアルに再現された日本に迫る国内独占インタビューを公開! pic.twitter.com/qU2PTuEl9f

これ👇の現代日本版に見える。

本書で紹介される魔女の1人に、アステカ王国を滅ぼした17歳の少女・マリンチェがいる。15世紀にメキシコ高原一帯を支配していたアステカ王国は、1521年にスペインによって征服され滅亡したとされる。このきっかけを作ったのがマリンチェだった。

彼女はアステカ帝国の貴族の家に生まれたが、父親の死後、別の男性と再婚した母親によって奴隷として売られてしまった。世界への恨みを募らせていたマリンチェは、スペインからやってきたコルテスの心を捉え、アステカ王国を滅亡へと導いたという。

マリンチェはただ美しいだけでなく、語学の才能に優れていた。たちまちスペイン語を覚え、現地の人にコルテスの言葉を伝える通訳として活躍し、いつしか「神の通訳」と呼ばれるようになった。もし、彼女が奴隷にされず貴族として穏やかに暮らしていたら、アステカ王国はスペインの手に落ちず、現在も存続し続けていたかもしれない。

ところで、北川は最初の方で「士農工商のヒエラルヒーが作られた理由」について解説しているが、現在では農工商はヒエラルヒーではなかったというのが定説で教科書からも消えているので、知識がアップデートされていないことになる。

付録

伊東 弥助はイエズス会宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノとともに、アフリカ大陸からインドを経て日本にやってきました。奴隷だったとされますが出身地ははっきりしません。有力視されているのは、アフリカ南東部のモザンビークですね。 https://t.co/Ij3qp4rNLa #弥助 #ヤスケ

— 月刊文藝春秋(文藝春秋 電子版) (@gekkan_bunshun) July 8, 2024

弥助との出会いは2009年で、徳川家康に仕えたイギリス人外交顧問、三浦按針のウィキペディアを見ていたところ、「関連項目」の欄で弥助を発見したんです。「えーっ、こんな人がいたのか」と驚きました。

白人の三浦按針の記録は残っているが黒人の弥助の記録はほとんど残っていない→オカシイ→自分で書き足したわけである。