【プリズンライターズ】獄中小説・獄楽/休日24時 Vol.10

獄中小説・獄楽/春 Vol.9 こちらから

昼食の時間は11時半。それまでおよそ30分ある。

テレビは点いているものの、誰1人として観ていない。ユウジは誰かに宛てて手紙を書いている様子だし、マサはマサで、腕立て伏せで疲労したのか、布団を敷いて横になっている。

「何だよ、えらい皆んな静かだな」誰にともなく俺が言ったのは確かだが、普通は、それでも、誰かしらそれに応えるものだ。

それが、完全に無視された。

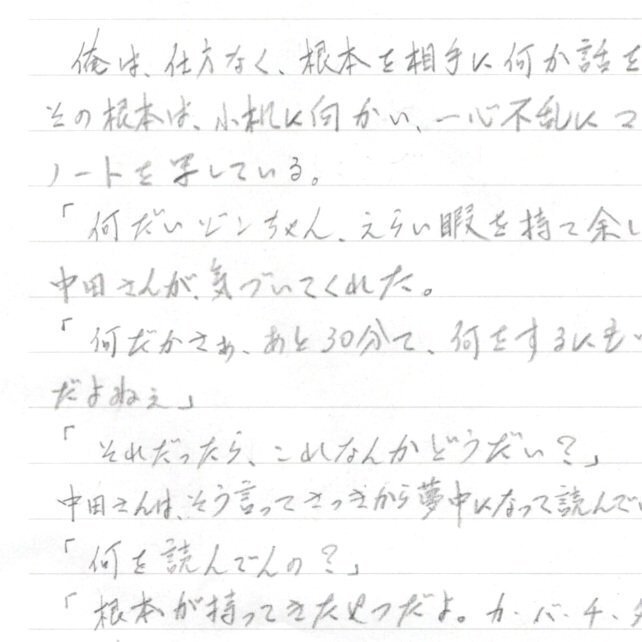

俺は、仕方なく、根本を相手に何か話をしようとしたのだが、その根本は、小机に向かい、一心不乱にマサから借りたノートを写している。

「何だいジンちゃん、えらい暇を持て余してそうだねぇ」

中田さんが、気づいてくれた。

「何だかさぁ、あと30分て、何をするにも中途半端なんだよねぇ」

「それだったら、これなんかどうだい?」

中田さんは、そう言ってさっきから夢中になって読んでいるマンガ本をかざした。

「何を読んでんの?」

「根本が持ってきたやつだよ。カ・バ・チ・タ・レ、っていう法律マンガでね、なかなか面白いんだよこれが」

俺は、腰を上げると、中田さんの脇まで行ってウンコ座りした。

そして、山積みされたその単行本の中から〈1巻〉を手にすると、表紙に書いてあるタイトルを読み上げた。

「カ・バ・チ・タ・レ?」

すぐに根本が反応した。

「カバチっていうのは広島弁でしてね、まぁ、こっちの言葉で言うと、屁理屈とか、文句でしょうかね。屁理屈を言うやつ、イコール、カバチをタレるやつ、みたいな感じですかね」

「なるほどね。あ、でもこれ、昔、読んだ記憶あるかも、、、」

俺は、パラパラとページを捲り、言葉を重ねた。

「そうそう、〈ナニワ金融道〉みたいな絵のタッチのこれな。知ってる知ってる。とは言っても、未決のときだから、、、20年以上も前の話だけどな」

マンガの内容は、確か、新米行政書士が、クライアントから持ち込まれたさまざまな問題を、法的な措置を講じて解決していく、といったものではなかったか。

「へぇ、お前、こういうマンガが好きなのか?」

根本が、白い歯を覗かせた。

「このシリーズって、今も続いとってですね、わしは最近のそれを、それこそ未決のときに初めて読んだんです」

これはなかなか面白い、と思った根本は、どうせなら最初から読みたいと思ったらしく、中古の安い単行本を妹にネットで捜してもらい、それを差し入れしてもらったのだという。

今、中田さんの脇に、20巻近くある。

すごい量だな、と俺が笑ってみせると、

「いや、まだこれも」

そう言って立ち上がり、ロッカーの扉を開いた。

「うそだろお前。それ、何冊ぐらいあるんだ?」

「ほうですねぇ、シリーズ全巻とは言わんですが、100冊は越えとりますね」

これはまた、面白いやつが入ってきたもんだ。

結局、マンガを読み始めたら止まらなくなるので、

「また今度ゆっくり読ませてもらうよ」と根本に断わり、小机に向かってノートを開いた。

しかし、自分がいったい何をテーマにした小説が書きたいのか、それを考えても、さっぱり思い浮かばなかった。

「ジンさん、飯ですよ」

ユウジの呼び掛けに、我に返った。

コッペパン、マーガリン、スライスチーズ、そしてコロッケが2個。

あとは、マグカップに入った例のホットコーヒーが今日のメニューだ。

ユウジが早速、

「じゃ、ジンさん、いいタイミングでいって下さいね。おっ、根本もほら、マーガリンやるから、あ、ちょっと待てよ。まずは、自分のを先にパンの中に塗っちゃえ。あと2つあんだかんな、考えて塗れよ。よし、じゃあ、お前のその空の袋と交換すんぞ。マサ、シキ張ってくれ。行くぞ」

「はい、オッケー」

マサの合図とともに、ユウジが根本にマーガリンを渡した。

「よし、空の袋をこっちによこせ」

初めての〈やり取り〉だからなのか、根本の挙動が怪しい。まるで、初めて万引きをする中学生のようだ。

「じゃあ、次は俺のだ。ユウジさん、シキ、お願いします」

「よし、マサ、いいぞっ」

今度は隣同士ということもあってか、スムーズにことが運んだ。

職員は通常の巡回と違い、この飯のときは通路を行ったりきたりする。

場合によっては、不正を働きそうなやつをロックオンし、そいつの居室の前を一度通り過ぎた後、すぐさまバックしてきたりする。

〈ブツ〉をやり取りしているところを〈現認〉されてしまったら、問答無用で即、調査隔離だ。

じゃあ、〈現認〉されなければ大丈夫なのかというと、それはとんだ心得違いで、そんな甘くはない。例えば、こんな事案がよくある。

――おいお前、今、まったく手をつけていなかったおかずがあっただろ。それはどうした?

――はい、食べました。

――へぇ、5秒もしないで食えるんだ。

――はい。

――よし分かった。じゃあ、今度はそっちのお前に訊くが、さっきな、俺が見たときに空っぽだったはずの皿が、どうして今、そんなにおかずが乗っているのか、それを説明してくれるか。

――・・・。

――あのな、俺がさっき通ったときはな、お前のその皿は空だったわけだ。それがな、5秒ごとにはな、また一杯になってるから、だから、それが不思議でな、それでお前に訊いてんだよ。答えてくれるか。

――・・・。

――答えられないのか?

――・・・すいません。

――すいませんて、何だ?

――いや・・・すいません。

――すいませんじゃ分かんねぇなぁ。調査だ。と、こんな具合だ。

幸い、まだ一度も職員は通っておらず、俺が飲み干した空のマグカップは見られていない。

「ユウジ、お前のからもらうぞ」

「はい、いつでもいいっすよ」

「じゃ、マサ、頼む」俺は、マサに告げた。

「右よし、左よし、はいオッケーですっ!!」

もらってすぐ、一気にそれを飲み干すと、今度はユウジにシキを張らせ、続けざまに、中田さんとマサのコーヒーをやっつけてしまった。

やっぱり、これは罰ゲームだ。

「何だか、ヤケクソで飲んでないですか?」とユウジが笑った。

「中尾さん、よければ、自分のもどうですか?」

――せっかくだが根本、気持ちだけで充分だよ。

俺は、言葉のかわりに、何度も首を振った。そのとき、ようやく職員が通り過ぎた。

10秒待つ。ここは5室だから、端の10室まで行って戻ってくるまで、かなり時間的余裕はある。

「よし。ユウジ、マサ、一気に行くぞ」

俺がそう声を掛けると、中田さんのパン半分とコロッケ1個、そして俺のコロッケ1個とスライスチーズがユウジの元に、続いて俺のパン半分とコロッケ1個、中田さんのコロッケ1個がマサの元へと飛び交った。

〈親しき仲にも礼儀あり〉または〈心安いは不和のもと〉という諺があるように、物をもらった者は〈ありがとう〉を言うのが礼儀だ。

ユウジとマサは、その礼儀をしっかりわきまえている。俺も、この若い2人よりも年上だからといってそれを怠(おこた)ると、

「おい、ジンさんて、ぜんぜん礼を言わねぇよな」

と、そんなところからそれまでの関係に罅(ひび)が入り、いつしか離れていってしまう恐れがある。懲役とは、そういうものなのだ。

「いやぁ、こっちこそ、ご馳走さん」

両手を合わせた俺は、3人に向かって拝む仕種で礼を伝えた。

週末の楽しみのひとつとも言えるパン食(イベント)が、こうして幕を閉じた。

昼飯が済むと、そこから2時までは〈午睡時間〉だ。

その言葉もムショの隠語かと不安に陥(おちい)った俺は、すぐさま小机の前に腰を下ろし、辞書を引いた。

するとどうだ、〈昼寝のこと〉と、ちゃんと載っているではないか。これじゃあユウジのことを笑う資格はない。俺も、ただの無知だった。

こうなるとだ、どれとどれがムショの隠語で、どれとどれが単なる俺の無知なのかがまったく区別がつかず、頭の中はまさにカオス状態だ。

もしかして、1万匹の羊に脳味噌を踏みまくられたせいだろうか。

いや違う。多分、娑婆で過ごした時間よりも、獄中生活の方が長いからに違いない。

恐らく、あと数年も経てば、俺は〈ゆうこりん〉に向けてこんな台詞を口にするだろう。

「ちょっとさ、娑婆の隠語が多すぎて、手紙の内容がぜんぜん伝わってこないんだけど」と。

――うわっ、今、鳥肌級の恐怖を覚えたわ。

午睡時間中は、私語厳禁がこの施設の規則となっている。

この時間は、ラジオ放送が流れるため、布団を敷いて〈まったり〉過ごす、という懲役が多く存在する。

今、中田さんとマサがそれだ。また、集中して何かをするにはもってこいの時間なので、今、ユウジがそうしているように、手紙を書いたり、または勉強に励んだり、中には、被害者の冥福を祈りながら、写経を行っている者もいる。

俺は、小机の引き出しを開け、小説の下書きをするためのノートと筆記用具と辞書、それから、耳栓を取り出し、小机の上に置いた。

その耳栓を、これでもか、というぐらいきつく捩じ込むと、ドク、ドク、と、心臓の鼓動に従って、動脈が律動する音だけが聴こえてきた。

記憶の奥底に眠っている、どこか、聴き覚えのある、そんな音だ。

もしかすると、俺がこの世に誕生する前、母親のお腹の中で聴いていた音がこれだったのではないか、と妄想が脳内を疾走する。

んん?後頭部が、シュワシュワする。まるで、そこに穴でも開いていて、ドンペリを流し込まれているようだ。

これが、頭のテッペンの方で起こった現象なら、間違いなくシャブのフラッシュバックだが、それとは明らかに違う。

ということは・・・マジか。まだどんなジャンルの小説を書こうか、それすらも決まっていないっていうのに。

やばい、コーヒーが効きまくってる。

俺は、考えごとをするときのクセで、左に視線を向けた。すると、根本が、ユウジと同じように手紙を書いていた。

工場に出て、どんな作業をやっているかや、共同室に入って、どんな人たちと生活しているのかを、おそらく、20年前の俺と同じように、家族に宛ててしたためているのだろう。

その姿を見て、俺は、なぜか、微笑ましく思った。

と、そのときだった。

一瞬、頭の中に、家族の映像がフラッシュした。

下町の、そう、俺の地元ではあるが、まだ、この眼で見たことのない、スカイツリーも、あった気がする。

――きた。神が、舞い降りてきた。

俺は、鉄格子の向こう、まだ午前中には太陽がそこにあった遠くの空を、まるで、記憶を呼び醒ますかのように、暫くそのまま眺めていた。

とうとう俺は、覚醒した。

夕点検終了後、飯を食った。玉ネギのすまし汁と、メインディッシュが〈ひじき〉という超ヘルシーメニューだ。

が、味なんか、まったく憶えていない。とっとと胃袋に流し込み、小説の続きを書きたかった。

「ジンさん、マジやばかったですよ」とユウジが白い歯を覗かせた。確かに、自分でもそれは感じている。

何か、完全に憑りつかれてしまっていた。それを証拠に、〈嶽楽〉と、その続きの〈春〉の2作分ぐらいの量を、あの短時間のうちに一気に書き上げていたのだ。

もちろん下書きなので、これから手を加える必要はある。

「それって、あとどれぐらいで終了なんですか、内容的に」

マサが、喜びと不安を織り交ぜた顔でそう尋ねてきた。

「どうだろうなぁ、ほら、俺は一切プロットとか書かねぇからさ、どこがゴールなんだか、自分でもよく分かんねぇんだよ」

そうは言っても、この内容だと、半分以上はいけてる気がする。あとは、終わりに近づけながら書いていくつもりだ。

「で、どうなんだいジンちゃん。わしのリクエスト通り、任侠ものを書いてくれたのかい?」

中田さんが、笑顔を向けてきた。「そこは読んでもらってからのお楽しみってことで」と俺は苦笑で応じた。

「これからまだ続きを書くんですか?」

ユウジのその質問の意図は不明だったが、

「もう後頭部がシュワシュワしねぇしなぁ。またコーヒーを飲んで神の力を借りねぇとよぉ、多分続きを書くのは難しいんじゃねぇかなぁ」

それを聴いたユウジとマサが、2人して肩を落とした。

「とりあえずな、今からサッと清書すっからよぉ、明日にでも読んでみてくれっか?俺もほら、こんな路線でいけるかどうか、それが心配だからよ」

今日は土曜日だ。ユウジとマサは、これから音楽番組を観るはずだ。

中田さんに至っては、あと30分もしないうちに、布団の中で寝息をたてるに違いない。

「中尾さん、すいませんが、小説を借りますね」

根本が、そう断って、俺の本棚から〈蛇にピアス〉を抜き取った。今から布団でも敷いて、ゆっくりそれを読むつもりなのだろう。

じゃあ、俺は清書にでも取り掛かるとするかな。

それにしても、俺がこんなジャンルの小説を書けるなんて、ちょっと、驚いてるよ。やっぱり、コーヒー4杯の賜物だな。

ーー続くーー

―了―

ペンネーム楠 友仁

A348さんの過去の投稿

いいなと思ったら応援しよう!