国立能楽堂で「みやざきの神楽」公演を見てきました‼︎

TNAソリューションデザインの春田です。今回は「みやざきの神楽」の一環として、国立能楽堂(東京都)で宮崎県木城町の中之又地区で継承されている中之又神楽の奉納を鑑賞してきました。

神楽を見にいくキッカケ

宮崎県では、神楽の馴染みが深く、ほとんど県民がその伝統を知っていると思います。そんな私も知ってはいますが、見たことは全くなく、興味もない状態でしたが、22歳ぐらいの頃に、妻から「神楽を舞うから一緒にきてほしい」と言われて中之又地区についていったのが始まりでした。スマホの電波も届かない山奥まで運転していったのですが、最初はこんなところで舞うのかと驚いたのを覚えています。

(中之又地区は、朝日放送の「ポツンと一軒家」で紹介されています。よかったら「こんな山奥で!?」を共感していただけると嬉しいです。)

そして、妻が中之又地区で神楽を舞うキッカケが、この地区では以前、山村留学※に取り組んでいた時期がありまして、親元を離れてこの地区の小学校に通っていたようです。その時に神楽を覚えて、奉納をしていた経験から大人になっても大祭の度に、舞っています。山村留学に行ってたメンバーの中には、妻と同じように大人になってからも大祭には、神楽を舞うために集まり、伝統を守っています。

神楽は、夜通しでするため、大祭(12月中旬)の時は、多くの方々が足を運んでいただいて、鑑賞しています。

地域の伝統を守り、継承する妻は、私の自慢です。

夜は、かなり冷えますが夜空が綺麗で、焚き火で暖まりながら神楽を見るととても幻想的なので、ぜひ、中之又神社まで足を運んでみてください!

※現在、中之又小学校は閉校していますので、山村留学の募集などはしておりません。

「みやざきの神楽」の一環で国立能楽堂へ

話がそれてしまいましたので、本題の国立能楽堂の方に戻ります。

宮崎県では、県外の方々に宮崎の神楽を知ってもらい、地域の継承意識の醸成、観光誘客、関係人口創出に繋げることを目的に、東京都の国立能楽堂で県内神楽団体による神楽公演を実施しています。その総称として「みやざきの神楽」という取り組みがあります。

今回、中之又神楽が選ばれた理由が、令和5年3月に中之又神楽を含む複数の神楽が国指定無形民俗文化財として指定されたことがキッカケです。

県として、神楽をユネスコ無形文化遺産登録を目指していますので、その取り組みの中で、新たに無形民俗文化財として指定されたことがきっかけで国立能楽堂への神楽公演が決まりました。

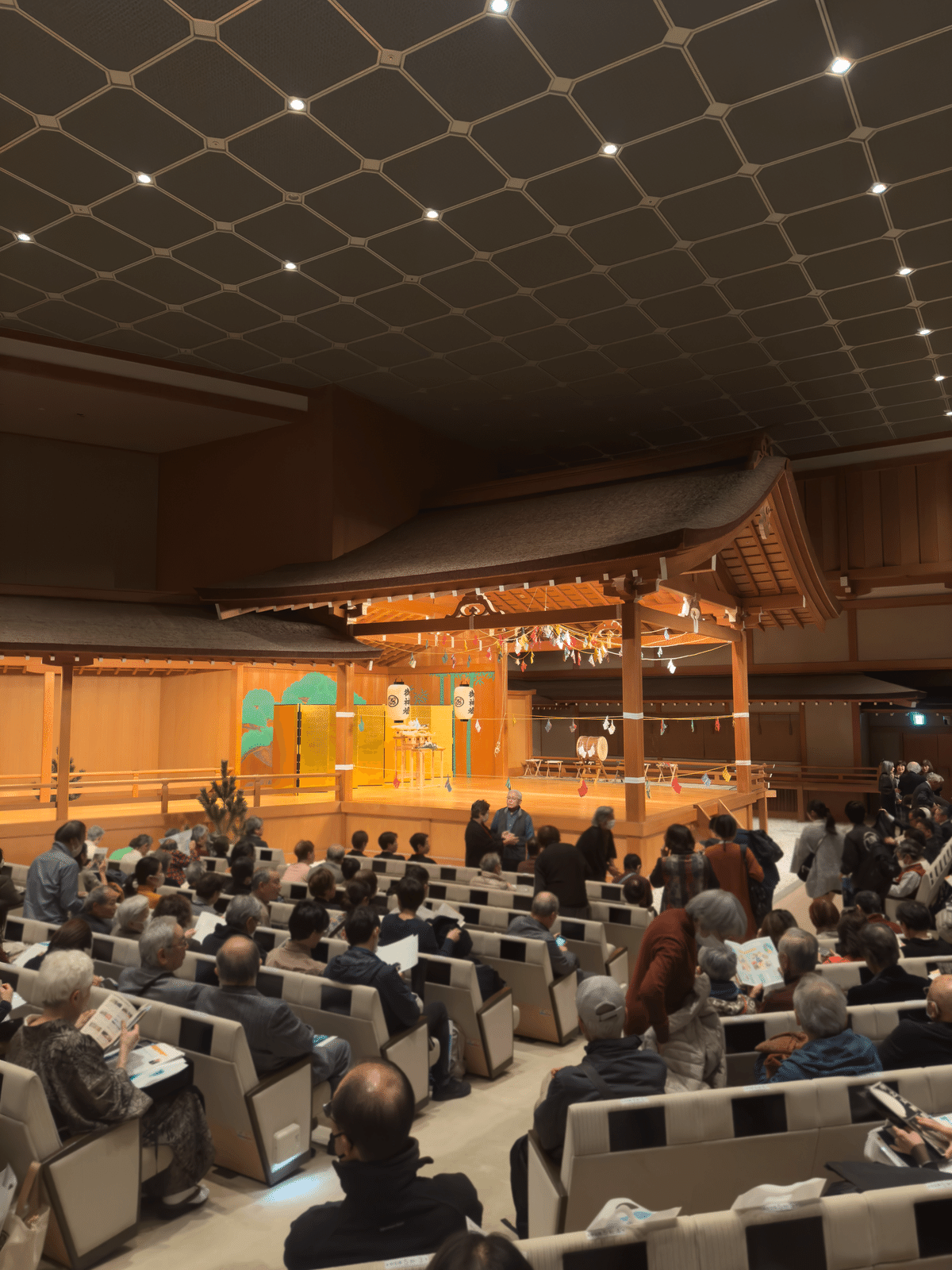

本来、国立能楽堂は、能や狂言を上演する専用の舞台と観客席からなる建物ですので、その舞台に立つことができるのは、その道の方でなければ縁がないでしょう。公演が決まってからは本番に向けて、練習量も増やして、みなさん頑張っていました。

練習のためだけに、関東、関西から帰ってくるメンバーもいましたので、この舞台に対する真剣さが伝わってきます。

練習を重ねて、国立能楽堂での講演の日を迎えました。

私は、妻とは別行動で当日に娘と能楽堂へと向かいました。

都会の中にポツンとあるイメージでしたが、意外と周りにはビルだったり住宅があってイメージと違いました。

上手く言えませんが、「都会だな」って感じです。

中に入って初めて見る舞台に、テンションが上がりました。ミュージカルやコンサートの舞台とは違って、舞台を囲うような作りに、なんといっても専用の舞台に魅力を感じます。綺麗な松の日本画にライトアップされた舞台の周りを白い石で囲っていて、神聖な場所だと一目でわかります。後から聞いた話ですが、素手で地面に手をついてはいけないなど、舞台上では細かい制約があるようです。そういったところも専用の舞台ならではですね。

いざ、本番!!

最初の30分は民俗学教授から神楽について解説がありました。

この時に娘が移動の疲れで機嫌が悪くなってしまい、退席(子供には、退屈ですよね。)一応、出入りはできるので、娘の機嫌をとりながら鑑賞をしました。

太鼓や笛、鈴の音色が響きながら、一生懸命に舞う姿には、とても感動しました。何回も見ているはずなのに、立派な舞台で、大勢の前で、堂々とした舞は、とても素晴らしかったです。

本来、神楽の演目の中では、「女人禁制」の演目があります。写真の「四人神崇-よったりかんすい」もその一つです。神楽は神事ですので、神事では、女性は穢れとされることが多かった風習(諸説あり)から女性はあくまで神楽では補佐的な存在でした。しかし、担い手不足などから、中之又神社では女性が舞うことを認められています。

そして、国立能楽堂の公演は、すべての演目を終了し、大きな拍手の中終わりました。

終わりに

経験したことのない体験をできてとても有意義な時間でした。今回は神楽でしたが、本来の能や狂言などを、あの舞台で見てみたい気持ちがでてきたので、いつか観に行ってみたいと思います。

#国立能楽堂

#みやざきの神楽

#中之又神楽

#神楽

#能

#狂言

#伝統芸能