言語学入門書を深掘りするシリーズ#4

てか、前回深掘りしてなくね、ただ読んだ内容まとめただけじゃね、ということに今気がつきました。

続き。中島&外池(Eds)「言語学への招待」(1994)。

今回は第七章。絶対わかってなきゃマズイ「音の構造」。

多分ここも私は得意ではない。っていうか一般言語学が全体的に苦手という言語学を専攻する上で一番致命的な問題を抱えてる。

音韻論(phonology)というのは、一般言語学に含まれる、言語の音に関する分野。音声学(phonetics)が音声の物理的側面に焦点を当てる(しかも、どのように作られるかという調音音声学、物理的性質をみる音響音声学、耳にどう聞こえるかの聴覚音声学みたいに細分化されるらし)のに対して音韻論は音声の機能的側面に着目している。音と意味の関係について、といったところらしい。

そうは言ってもまず音についてある程度わかってなきゃいけない。個々の音とは、音声学では、音声として区別する最小単位の音、単音phoneです。母音も子音も単音。(今は音声学の話ね)

単音はいろんな特徴を持ってるけど、そういった性質みたいなのはその音がどう発声されるか、発声器官(調音器官)について着目することで理解が深められる。

発声器官にはのど、口、鼻も含まれる。詳しく見ると、歯茎部(alveolarが発声される部分):上の歯の後ろの微かな出っ張り部分、硬口蓋(prepalatalが発声される部分):歯茎部から奥にあるゴツゴツした部分、軟口蓋(velar?):奥の方の柔らかくなってる口蓋部分、口蓋垂(uvularの発声される部分):さらに奥ののどひこ部分など。これらと空気がどう通るかでいろんな音が作り上げられる。

例えば口蓋垂が下がってると口からの通気は閉鎖され、鼻の通気だけを解放して出す音、鼻音(nasal)が発される。反対に上がってると鼻は封鎖されて口から発せられる。このときは口音(oral)が作り出されてる。

さらに、口蓋垂より奥に咽頭、喉頭、声帯があって、ここも単音がどんな特徴を有するかに関係してくる。

じゃあ単音はこういった発声器官次第でどんな特徴持つの、ということだけど、それを噛み砕くには言語音を母音と子音で大別して、それぞれの調音(articulation: ひとが音声器官を動かして音を発すること)の仕方でさらに分類するというステップを踏む。

母音は呼気が妨害されずに口腔を自由に通って口の外に出ていく際に生じる音、子音は逆に声道(呼気の通り道咽頭、口腔、鼻腔の総称)でなんらかによって妨害されて生じる音。

そうすると、まず子音の場合はどこで調音を受けるか(調音位置)と妨害のされ方(調音法)によってさらに分類されていく。よくどこでも見かける子音分類の日本語版を、p.82からそのまま引用する。⬇︎

これ、ふむハテナと思ってたんだけど[±鼻音]の性質の他にも[±破裂][±摩擦]ってことなのかな???本書中心のくせにwikiとか他のページにアクセスしたことで一貫性がなくなって混乱している。大ピンチ。わからなすぎて想像以上に時間がかかっている記事ということはもはや言うまでもない(追記。なんとその日数約5日間)。

子音の調音はたぶん&たしか基本the obstruction of air flow(追記:狭めstricture)であって、それをする調音位置によって、ここで調音されるとどんな音ですよーというのが決まる。

[p]はやってみたらわかるけど両唇でair flowを止めてからの解放によって調音されてるでしょ、同じように[t][k]もあら、全然違う場所じゃないー。はい、まず[p]の調音位置は両唇なので両唇音bilabial consonantと呼ばれる。[t]はどうやら歯茎部っぽいのわかる?ここの場合は歯茎音alveolar consonantと呼んで、[k]はもっちょい後ろに行くんだけど、ここは軟口蓋なので子音は軟口蓋音velar consonantと呼ばれることになる。

そして、分類はまだ続く。。調音法である。例をそのまま取り上げるけど、[t][s]の調音のし方にどんな違いがあるかを考えてみてほしい。たぶん、[s]は一回調音すればずっと(息が続く限り)伸ばし続けられる音なのに対して[t]は毎回やらないとじゃない?ということがわかるかと思ふ。これは調音法が異なるからで、[s]のようなものは摩擦音fricativeと呼ばれるような、空気に狭い隙間を通らせるようにして調音される子音ということになってる。[t]の場合は一度空気をせき止めて一挙に破裂させることで調音するので、破裂音plosiveという子音であるとされます。

ちなみにタ行の「チ」「ツ」は単音としては[tʃi][tsu]になってるが、これは破裂音に見られる一旦空気を止めて一気に、という調音法と、同じ位置の狭い隙間から擦り出すという摩擦音にみられる調音法が直後に組み合わさって、破擦音affricateという子音に属することになっている。

日本語のラ行はどうやらはじき音flapと呼ばれる子音らしい。単音表記は[ɽ]。英語の場合は[r]と[l]があるけども、それぞれ反り舌音、側音と呼ばれる子音。まとめて流音とな。

あとはワの子音[w]、ヤ行子音[j]を半母音semivowelと言って、[u][i]に似てるけど有声音で且つ摩擦を伴い且つ子音として機能する。らしい。

さーて、子音だけでこんなにかかったのに、これから母音分類だあ!ほろり、涙。たぶんここで書いた子音に関する内容は本当にちょこっと触れただけでしかないんだろうな、とほほ。これだけで頭がやっとなんとかついてきてるような状態である。

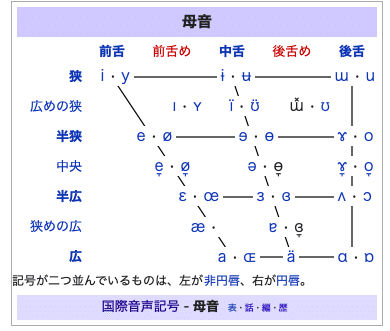

母音は口腔内で空気の流れを妨害されないので、子音にみてきたのとは異なる分類になる。日本語は基本舌ベろの高低と前後で区別し、英語の場合はそれ以外に唇の丸めや舌、唇の緊張性なんかも関わってくる。wikipedia(母音, n.d.)よりIPAの母音の表を載せておく。⬇︎

ここまでみて、よっこらせじゃあ音韻論の方も注いじゃうねーみたいなテンションでいとも簡単に次に進む本書。つらひよお。

言語音の体系。そもそも単音だけじゃなく音素というワードまで出てくる。音素というのは、「ある言語で意味を変える機能を持つ単音(p.86)」のこと。例に最小対である「金」「銀」が取り上げられて、ね、語頭の単音違いで意味が変わるでしょ!なんて言ってる。これだけ聞くと、それなら単音全部音素てことじゃないのかい?と思う。でも完全にイコールじゃないというのはたぶん、音素>単音だからなのかな?「ン」について考えると、どうやらいろんな「ン」があるのよ。完全に本書から例をお借りするけど、「年棒・年功・年頭」をどうぞ発音して「ン」の調音位置を確認してみて欲しい。驚きと同時にもはや楽しささえある。どういうことかというと、「年棒」の時、「ン」の部分は両唇音[m]になってて、「年功」の時は舌ベろの奥が上がって軟口蓋で空気がせきとめられる軟口蓋音[ŋ]、「年頭」では歯茎らへんに舌ベろの先がついて空気を閉鎖してる歯茎音[n]なのだった。後ろに何も続かない「年」の場合は鼻音nasalなんだろうね、口蓋垂鼻音[ɴ]ということで、びっくり「ン」には四種類も「ン」があったのね(ここだけみるととても意味のわからない文である)ということになった。この場合、意味の区別には大してなんの問題もない。頑張れば両唇音[m]だって歯茎音[n]で代替できる。こういう、意味には問題がないけど複数種類単音があるような音のことを音素phonemeという。「ン」なら1つの音素に4つの単音があると言えるんじゃなかろーか。

ちなみに、話し手が音をどのように捉えているかを体系化したい音韻学としては、音韻論上の音の単位は音素である。(/ / で示す。「ン」の音素は/N/ということ。)一方単音は音声学上の単位で、示すときは[]を使う。(「ン」の単音は[m][ŋ][n][ɴ]である。)

えっと、そして頭をさらに混乱させるようだけど、[m]とか[n]とかをすべてああ/N/の変異したやつね、と考えるので、この変異形のことをある音素の異音allophoneと呼ぶらしい。そんなこと言ったら、単音は全て異音なんじゃないかと思ってしまう。

たぶんこういうことかなぁ。あと、{}の記号が合ってるかいまいち確証はない。記憶力があまりよろしくないのか、高校時代の学習内容とかもうほぼすっからかん。

ありがたいことに、異音をみてみると予測できることとか、見えてくるものがある。それが、例えば[m]の時は次に来る音が[p]とか[b]とかの両唇音なんじゃないかとか、歯茎音[d][t]の前に歯茎音[n]になるんじゃないか、とかいった具合である。どうやら、音素/N/の異音のどれが音声的に現れるかが次に来る音から予知できるという、予知可能性を持っているのだ。異音はただの異音なんかじゃない、予知可能な変異形なのだ、ですって。

本書には「各言語の話し手の頭の中には、意味の違いが起こるときのみ異なる音と捉えられる音素の世界がある。これを表示したものを<音韻表示>という。一方にはその話し手が発する音、聞く音の世界がある。これを表示したものを<音声表示>という。(p. 88)」とあるんだけど、正直音韻論側の音素で表示したもの(=人が認識してるほう)を音韻表示で音声学側の音で表示したもの(=実際の音的な)を音声表示ではダメなんかと思う。※あと、これって確実な定義なのか調べてみたけど、表示→表記に変更になったりでもしたのだろうか。なんかあんまり出てこなかったのでわからなかったヨ。

さっきの「ン」の例にまた戻るけど、これをそれぞれ表示すると

/neɴpoo/→[nempoo]

/neɴtoo/→[nentoo]

/neɴkoo/→[neŋkoo]

/neɴ/→[neɴ]

ってなってて、この二つを関連づけるものを音韻規則Phonological Ruleというらしい。「音韻表示に記された音素が前後の音環境からどのような変化を受けるか、つまりどのような条件でどういった音韻現象が起こるかを記述する(p. 88)」のが仕事。さっきの、両唇音が後続するなら[m]、みたいな規則性を発見することっていう感じなのだろーか。

じゃあ最後(やっと最後)、音の変化について。

音韻の変化とかプロセスを覗くとどうやらこんな現象があるね?とわかっていったのだけど、まずひとつめ(そしてcommon):同化現象Assimilation。「ある音が隣の音の音声特徴の影響を受けて同じ音声特徴を持つようになる現象(p. 88)」のこと。(てか、p.88から全然動けてなくて地獄。)これは調音位置の同化。ひとは本質的に怠け者だからなんだろうね、発音をより楽にしちゃえという魂胆がこの隣り合う音素をより似た音質にしちゃう過程に露呈しているようだよ。ちなみに、日本語だけじゃなく英語にもあるんですって。というか、どの言語にもこういう音韻現象は広くみられるらしい。それもそうよね。

こうやってみると、音素は結構自由で、それに縛られない単位なんじゃないかって話にもなってくる。これについては自律分節理論Autosegmental Phonologyという生成音韻論の分野の話らしいけど、ここを深掘りしようとすると苦手中の苦手弁別素性Distinctive Featureまで触れなきゃいけないというさらなる地獄になる。そもそも弁別素性ってなんなのよというところからスタートするわけなので、それはそれは困難な道のりなのである。っていうか、この理論提唱したジョン・ゴールドスミスというアメリカの言語学者、presented to MITの博士論文でそれやったの圧倒的優秀な人材でもはや目が開けられない。あ、直視できないという意味です。さすがにびっくりするほど奮闘した結果話が逸れちゃう感じになったので別記事にしました。⬇︎

同じく同化現象にも、今度は口蓋化Palatalizationというのがあるらし。

これは「子音が調音点で調音されると同時に、前舌面が硬口蓋に向かって盛り上がって近づく現象のこと(口蓋化, n.d.)」である。本書の例もウィキの例も同じくらいわかりやすくてまあまあに面白い。「か」と「き」、はたまた、「た」と「ち」を思い浮かべて欲しい。[ka]も[ki]も、同じ子音のように見えて、調音してみると違いに気づく。なんか、舌べろの位置ちゃうくない?と。これは、[ki]を調音するとき実は前舌面が硬口蓋に向かって近づいているよねーという現象のことで、日本語の場合全てのイ段と拗音の子音で起こるらしい。「た」「ち」でもそう。母音[i]の調音位置の影響を受けて[tʃ]に変化しちゃう。ただしこれは英語とか他の言語に共通とかではないので留意。英語はwon't youに見られるような/j/の前で起きてもwon't itみたいな/ɪ/の前では起きない。

同化現象を英語の複数形に見てみる。

英語の規則的複数形は、音韻的には-[s], -[z], -[iz]の形の3つ。単語ごとにどれが続くかを覚えてるんではなく、音韻的な規則が存在している。

a. /s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ/の後は/ɪz/

b. /p, t, k, f, θ/のあとは/s/

c. /b, d, g, v, ð, m, n, ŋ, r, l, w, y/の後では/z/

ただ、コレだけだと外来語の複数形に対応できない。例えばバッハとか。[baxs][baxz][baxɪz]か。それで、更なる規則性のために、bとcを比べる。すると、bは全て[-有声]で、cは全て[+有声]である。これがどういうことかというと、[-有声]音に続く時は[-有声]である[s]がつき、[+有声]音に対しては後ろに[+有声]である[z]がついてるってこと。なので、単音の有声性に則って複数形の音を決定しているんだねぇどうやら、ということでしたのだ。

ただ、この考えは三つの中から規則に従って一つ選ぶ、って感覚だけど、もしかしたら元は/z/の一つだけで無声音の後同化してるという考えもできる。むしろこっちの方がしっくりさえ来るかもしれない。この場合、[ɪz]をとるaの音素グループは、調音位置が歯茎音、硬口蓋歯茎音であることと、調音法が摩擦音と破擦音であることから、歯茎摩擦音である[z]と程なく近く、同種の音が連続して発音しにくいという理由から[ɪ]を挟んだと考えられる。なるほど、こっちの方が後から当てはめてない感じが個人的には好きだなぁ。

同化現象のうち、連濁についてもみていく。

これは多分日本語に見られるやつ。「やま」「さくら」をがっちゃんこしたら何故かてんてんが増えて「やまざくら」になるように、こういう現象を連濁という。そしてこれは[-有声]が[+有声]になるので有声化でもある。元々の大和ことばに見られるので、借用語は含まない。スマホケースも、スマホとケースの組み合わせだけどスマホゲースにはならない。

この有声化に関しては、同化の一種というには同化を起こす有声音が近くに見当たらない。ただ、この場合は複合語ができるときに[+有声]の特徴が二つの語の間に挿入される感じ。挿入されるその[+有声]の素性をXとすると、/yama X sakura/はs→zになって/yamazakura/になる。

一方で面白いのが、二つ目の要素にすでに[+有声]の音があると有声化が起こらないということ。日本語では、単一の要素が複数の有声音を持つことは排除されるらしい。だからついつい借用語の「ベッド」や「バッグ」は「ベット」「バック」になっちゃうんだって。言われてみれば、英語でスペルできるようになるまで、どっちが正しいのか曖昧だった記憶がある。なんか、検索する時とか手紙に書くときに迷ってた覚えがある。まあこれはそれだけじゃなくて促音の後だからというのも一応関わってるらしいけども。

あと、ちゃんというとやまざくらのrも有声音なんだよね、母音だって有声音なのに、一体全体どういうこったい、ということになる。これについては、音韻表示のあり方に見ることができるんだとか。なんかなんでかいまいち理解できなかったが、音韻表示に素性を他と区別するのに役立たないものは音韻規則適用後に[+有声]と記しているらしい。そうすると、どうやら母音や流音はその場合に該当してしまい、音韻表示では[+有声]の素性を持っていないので連濁が適用されちゃう、といった感じみたい。

この後本書では二つの複合語の音現象について書いてあるが、何度読んでもさっぱりんこだったので諦める。いや、理解しようとしていないだけなのか。。

同化の他に、異化dissimilationや脱落などがある。

異化の場合、同化とは反対に、音の特徴をあえて変えて発音を容易にする。英語のdiphthong[difθɔŋ]は/fθ/を[pθ]にすることで摩擦音の連続を避け一部を破裂音に変え異化している例である。

子音がたくさん連続するとそのうち一つが発音されなくなるような現象を脱落という。cupboardの[p]やfastenの[t]がそうらしい。oftenに関しては脱落した版としてない版が現代でも共存してる例。話し言葉ではさらに起きやすいんだとか。good morningの[d]とか、seemed greatの[d]とかもそうなんだって。そう考えるとそういうのは多い。ある程度音でインプットしないと、こういうのは気づきにくいよねぇ。

なんか、社会言語学たのすぃ!!といってきた自分が恥ずかしくなるほど言語学のげの字もなっていなくてびっくらぽんどころではない。本当に好きなことしかやってこなかったんだね、と、思うね。精進します。

-----------------------------------------------------------------------------

・川越(1994). 人間のことば. In 中島&外池(Eds.). 言語学への招待. 大修館書店.

・調音方法. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 3, 2021, from https://ja.wikipedia.org/wiki/調音方法