DXと学び。

日々、どのくらい学習時間を確保していますか?

「DXとは経営革新である」とはよく言われますが、

つまり、DX推進のためには経営者たちのITリテラシー向上が急務なのです。

伸びる、日本のソフトウェア投資

日銀短観によると、日本のソフトウェア投資が年々増えているそうです。

その額、7.4兆円(2023年度)。

それにもかかわらず、日本企業の生産性が上がらない、つまり日本企業のDXは進まないのはなぜなのでしょう?

投資額は増えてもDX化が進まない、典型的な理由

理由はいくつかあれども、典型的にみられる例が以下です。

①システムを新調する際に、多くの日本企業は新システムの仕様に合わせて業務を変えようとせず、可能な限りシステム側を業務の仕様に合わせるように作り込む

↓

②特定の一部の社員のみが扱えるような複雑なものになる

↓

③現場

・これまでの働き方にこだわってしまって、せっかく導入したシステムを使いこなせない

・システムについて質問、修正、トラブルなど何かがあったときにシステム担当に頼まなければいけない

↓

・時間的ロスが生じる

・「システム=難しいもの、触ってはいけないもの」という固定観念が現場にはびこる

↓

業務効率化が進まない

この日本の状況をオーストラリアの立場からみているSazaeの溝尻さんは

「日本の経営者のITリテラシーが低すぎる」

と、きっぱり言います。

DXを成功させるも失敗させるも、経営者による英断が求められます。

上記①で起きているように、システムを業務に合わせて作り込んでいくようでは、グローバルスタンダードに追いつきません。

――どのSaaSを使って、

――どの業務を自動化・効率化し

――どう業績を向上させ

――どう成長を続けていくのか?

経営層がITを理解し、明確かつ的確な指示がなければDXは進みません。

日本の企業の経営者たちの勉強時間はどのくらい?

「経営はそんなカンタンなもんじゃないんだよ、、」と経営者の方たちはおっしゃいます。

しかしながら、日本の経営者たちはITのトレンドをキャッチアップしようと努力しているでしょうか?

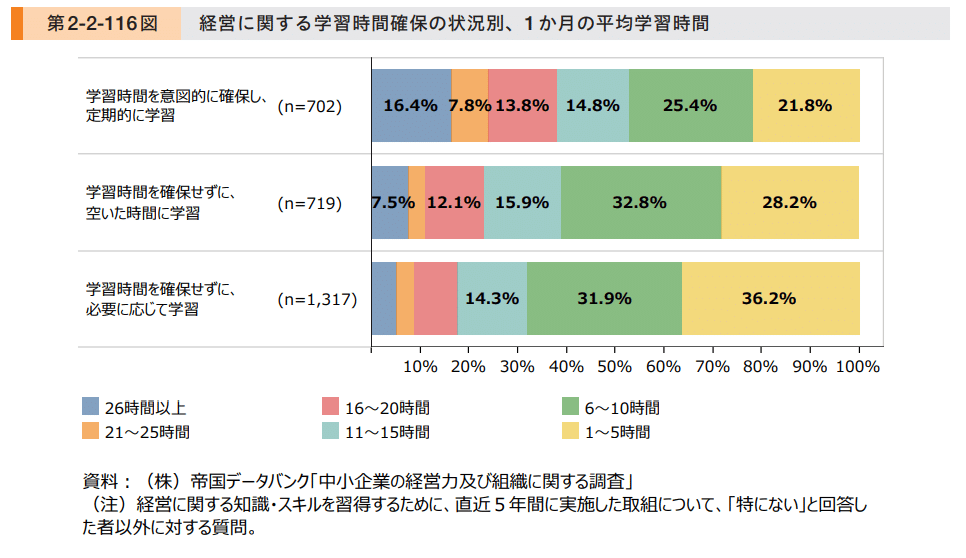

中小企業白書を参考に、経営者の学習時間をみてみると

学習時間を意図的に確保し、定期的に学習している方の少ないこと…。

当たり前ですが、経営者が意図的に確保している企業のほうが売上高増加率も大きくなります。

がっかりなのが、学習しない理由として

「必要性を感じない(・・・!!!!!)」

としている経営者が存在しているとは!

日本経済の行く末が危ぶまれます。

接待も大事だろうけれど…

IPA(情報処理推進機構)の理事を務めた富田氏も、日本のDXについて以下のようにコメントしていました。

一言で言えば「経営者が勉強しない」ことへの危機感です。私も企業経営に携わりましたが、多くの企業経営者は毎年業績の数字を問われて会議に奔走し、夜は宴会、土日はゴルフといった生活で、学ぶ時間がほとんどありません。ソフトバンクグループ会長の孫正義さんのようなトップ級の経営者と話すとさすが勉強されていると感じますが、こうした経営者は残念ながら日本には少ない。

今、企業はまさにトランスフォーメーションを起こさなくてはいけません。単に計算機を入れればよかった時代ではなく、今はデジタルをどう使っていくかが問われる時代。経営者にこそITのリテラシーが求められます。

いま、学生にリサーチをお願いしている注目のSaaS企業は

従業員へ教育機会を提供し、アメリカで大成功を収めています。

どんな企業なのか、お楽しみに!