100%再エネの未来を描く ~ 大野 輝之氏との対談

この記事の英語版を読みたい方はこちら。あとLinkedinでニュースレター形式で配信しているので、そちらもどうぞ。

東京都知事から一本の電話が入った。小池都知事は、2030年までに温室効果ガス排出量を半減するという都の目標を実現するための最善の方法について、有識者の意見を求めていた。

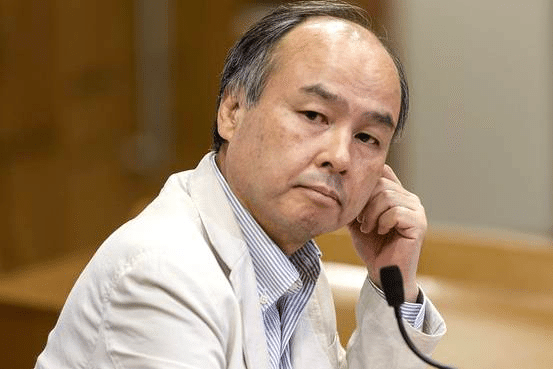

受話器を取ったのは、自然エネルギー財団の常務理事である大野 輝之氏だった。 彼は東京都のことを熟知しており、政策の立案方法もよく知っている人物だ。それもそのはずだ。自然エネルギー財団に就任する以前、彼は東京都環境局の財政責任者だったのだ。そして現在でも、東京都、川崎市、および京都市の政策アドバイザーとして活躍している。

2021年9月、東京都は2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減させるというターゲットを掲げた。そのロードマップの中心となるのが、2025年4月以降すべての新築住宅および建物に屋上ソーラーパネルを設置するという取り組みだ。こうしたロードマップは、少なからず大野氏のような専門家の意見を取り入れて作成されたものである。

それこそが財団が誇る専門性なのだ。2022年末時点で日本国内に存在する81のシンクタンクの中、最大規模のシンクタンクは国家安全保障、経済問題、人口問題、および親企業への調査提供に重点を置く傾向にある。こうした状況の中で、財団の発足と発展が異彩を放っていることは間違いない。そして、長年にわたり、財団が有するその専門性は、政策立案者と企業の双方から高く評価されるに至っていることも事実である。

この一流シンクタンクは、日本におけるエネルギー政策の方向性を深く懸念している。

しかし、政府に対する批判は、急進的な活動家によく見受けられるような凝り固まったシニシズムに根ざしているわけではない。むしろ、日本の将来と世界的地位への懸念から湧き上がるものである。まさに大野氏が抱いている懸念と同じ類のものだ。

僕が大野氏と対談したのは9月中旬、彼が僕の取材依頼に寛大にも応じてくれた後のことだった。

震災から生まれたシンクタンク

2011年3月11日の東日本大震災は日本を大きく震撼させた。また、これは同時に孫正義氏のソフトバンクに対する一途な思いを揺るがす出来事でもあった。

大野氏の話によると、孫氏は二つのことに衝撃を受けたという。まず一つ目は、あの地震と津波によって電力インフラが機能不全に陥ったことだ。「携帯電話を使うには基地局が必要ですよね。」大野氏はそう説明した。「基地局ぜんぶが停電してしまったので、携帯電話は使えなくなってしまった。携帯電話が使えていればもっと助かる命があったはずなのに、それが使えなかったっていうことに、非常にショックを受けられた。」

そして彼は二つ目の衝撃についてこう語った。「やはり福島原発事故のあの悲惨さだった。地域に壊滅的な影響を与えてしまった。」

これらの衝撃から孫氏は、日本は可能な限り原子力から脱却し、代わりに再エネを取り入れるべきだという結論に至った。孫氏は太陽光発電所に多額の投資をしたほか、自らの財産を使って独立系クリーンエネルギーシンクタンクである自然エネルギー財団を設立したのだ。

設立後、孫氏は財団を自己運営する道を選んだ。「設立された後は日常的に財団の上に指示をされることはなく」と大野氏は言い、こう続けた。「財団のメンバーで自主的に彼が当初思ったそのビジョンを実践するために、いろんな活動をしてるということです。」

日本には数多くの研究機関が存在するが、その大半は産業あるいは金融コングロマリット(複合企業)の傘下に置かれているのが現状だ。独立シンクタンクやNGOが政策への影響力を行使するのに苦労しているのは、安定した資金不足と限られた人材プールが原因である。また、欧米とは対照的に、日本の富裕層がNGOを支援するケースは極めて稀である。さらに、日本では終身雇用制が長年定着しているため、高い実績を持つアナリストが定年まで所属することになり、政府、企業、シンクタンクの間での頭脳やアイデアの流動的な交流が妨げられているのだ。

「我々の財団ができるまでは、エネルギー政策に関して、政府や旧来の電力会社や石油ビジネスから独立した観点からエネルギー政策を提言するっていう、そういうシンクタンクはなかったんですよ。」

発足から12年経った現在、財団は31人のスタッフを抱え、その多くが博士号取得者またはビジネスや行政の分野で顕著な実績を積んでいる有識者だ。そのおかげで、財団は厳密な政策分析を実施し、毎年数十ものイベントやウェビナーを開催することが可能になり、世界的な文脈における日本のエネルギー政策に関する報告書も同様に数多く出版することが可能になったのである。

大野氏は、こうした活動が財団を高名なシンクタンクに成長させたと考えている。「しっかりとしたデータ分析、現状分析を行って、実際に実施可能な代替的なエネルギー政策、気候対策を提言するシンクタンクとして、日本社会の中でもそういう地位を得ているんじゃないかと思います。」ビジネスリーダーの間でも、財団の見解は政府の政策課題に対する貴重な実態調査となっている:

企業の方なんかが戦略を決める時にも、政府が言っていたことだけを聞いていたのでは、やっぱりこれって正しいコースが選べないというふうに彼らも考えていて、どの方向でビジネスを展開すべきか、気候対策に向き合うかというときに、我々の見解を参考にしてもらうということになっていると思います。

「政府自身もですね、」と彼は続けた。「我々が提言する中身というのを全く無視するわけにいかなくなってきています。例えば、2021年に政府がエネルギー基本計画の改正をしましたけど、その改正をする審議会に我々の財団も招致されました。」

GX:間違った方向への注力

昨年、岸田内閣は「グリーントランスフォーメーション」戦略(略称:GX)を発表した。この戦略は、今後10年間の日本におけるエネルギー転換のロードマップであり、EUおよび米国のクリーンエネルギー政策パッケージへの対応として位置づけられているものである。また、財政面では、数々のエネルギー技術に20兆円(1,341億ドル)を充てることを提案しており、その投資を総額150兆円(1兆ドル)の官民投資を誘致する呼び水にすることを約束している。

今年、同戦略は法律として成立し、政府はどの分野にどれほどの資金が提供されるかを正確に判断するために急ピッチで動いている段階だ。

しかし、大野氏は批判的な見方を示している。「日本政府は財政資金20兆円というの間違った方向に注力しようとしてるわけです。」

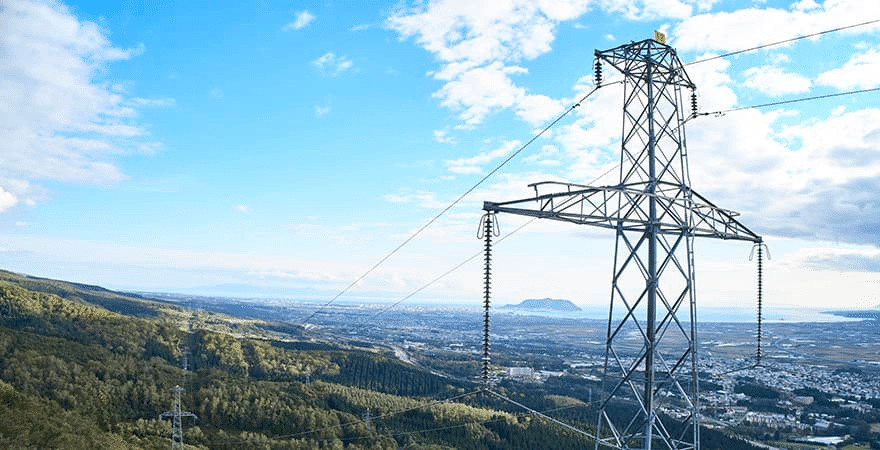

彼はまず基本的なファクトをおさらいしてくれた。福島原発事故以来、原子力発電所の稼働は依然としてほとんど停止している。2022年には、なんと電力の70%以上が化石燃料に由来するものだった。その約半分、全体の29.7%は石炭火力だ。政府側は再エネについて言及しているが、政策立案者らが最も真摯に推進している技術は、石炭アンモニア混焼、炭素回収および貯蔵(CCS)、水素、そして原子力発電の再稼働である。

GX戦略は、このような傾向を単に継続し、加速させるものだと言えるだろう。大野氏はこの戦略の中でも特に4つの側面を批判している。まず第一に原発である。

日本の場合は原子力発電は、政府の人は使いたいと言ってるんだけど、(国民の)抵抗が強いし、もう老朽化をしてきてるので、あまり将来的に有効な発電源にはならないんですよね。なりようがないんです。

次に石炭アンモニア混焼だ。「アンモニア混焼発電も、CO2削減効果は極めて小さいし、コストがすごく上がっちゃいます。これ全然やりきれないですよ。絶対うまく行くわけがないです。」

政府は、GX戦略の資金調達メカニズムの一環として、炭素排出量に応じた課税制度を導入している。しかし、これに関しても環境団体から批判の声が上がっているのが現状だ。

カーボンプライシングっていうのは初めて日本政府として入れたっていうことを彼らは誇ってるわけですけども、まあ提案された中身というのは、世界的な標準的なカーボンプライシングとは大きく違っていて、参加はボランタリーベースなわけですよ。ボランタリーベースだと参加する企業にとってもインセンティブが極めて小さいですから、これが有効に動くとは思えませんね。

そして、GX戦略の最後の要素こそが、最も重大な欠陥と言えるかもしれない。

戦略の中の一つの柱はね, 日本のアンモニア混焼とかそういう誤った政策を東南アジアに輸出しようっていう国際戦略なんですよ。これは非常に危険なものだと我々は思っています。そのために彼らは東南アジアには自然エネルギーポテンシャルがないんだという、誤ったナラティブをずっと展開してるんですよ。東南アジアはこれから成長していく地域なので、たくさんのエネルギーを必要とすると。だけど、東南アジアには自然エネルギーポテンシャルはないと。だから化石燃料を使い続けざるを得ない。そのために、その化石燃料を使いながら、排出削減側の技術を日本が提供する、みたいなストーリーを作りあげて、それを東南アジアの国に売りつけてるんですよ。

日本の政策の根源となる理念

日本国内外の多くの観察者にとって、こうした政策はよく言えば疑問が残るものであり、悪く言えばまさにグリーンウォッシュそのものだ。では一体なぜ、このような政策が続けられているのだろうか?

その理由は2つあると大野氏は考えている。

まず第一に、化石燃料がエネルギーの安定供給に不可欠であるという日本の政策立案者の信念が挙げられる。彼は石炭についてこう説明した:「電力の安定供給のために、やっぱり使える限り石炭火力発電を使い続けたいと、使わざるを得ないという、そういうエネルギー政策的な考え方が一個あるんですよね。」

そして、二つ目の理由は、日本の大手エネルギー会社の利益に化石燃料が関係していることだ。

この石炭火力発電っていうのは、旧来の電気発電事業者がたくさん持ってるわけですよ。彼らにとっては、この石炭火力発電所を稼働させて収益を上げることが自分たちの会社の計画に必要なわけですよね。石炭火力をフェードアウトしてしまうと、彼らの経営基盤というのが危うくなるということがあります。

疑い深い僕は、最初の理由は利益と市場シェアを懸念する電力会社が広めたプロパガンダに過ぎないのではないかと大野氏に尋ねた。

そういうことも言えるかもしれません。ただまあ、私たちが実際に国の省庁の方と議論をしてる中では、本当に電力の安定供給ってことを心配して、そのために火力が必要なんだって思ってる方もいらっしゃると思います。それはやっぱり両方あるんだと思います。

いずれ政策の修正・転換を迫られる

根本的な原因が何であれ、日本の誤った政策がやがて現実に直面することを大野氏は危惧している。

まあ我々の見方としては、エネルギー政策とか気候政策に関する本当の社会の流れ、世界の流れからかなり乖離をしているので、無理やり日本政府はこれを進めようとするとは思うんですけども、現実とぶつからざるを得ないと思ってるんですよ。ロードブロックにぶつかると思ってるんですよね。

この「現実」というのは、ほぼ必然的な2つの事柄から成るものだ:日本が温室効果ガス排出量を実質的に削減できていないこと、そして日本企業が国際競争力を失っていることである。

最初の問題は単純明快だ。日本は温室効果ガス排出量を2030年までに2013年比で46%削減するという目標を掲げた。だが、GX計画がこの目標をどのように達成するのかは一切明らかになっていない。

二つ目の問題について、大野氏はさらに詳しく説明した:

例えば今一番端的に言えば、日本の電力の自然エネルギー電力って20%しかないですよね。原発も数パーセントですから、その脱炭素電力っていう切り口で言うとね、CO2を排出しない電源の割合は25%ぐらいしかないわけですよ。欧州の場合には大体5割ぐらいは脱炭素電源です。そうすると、ライバル企業が日本で製品を作る場合と、例えば欧州に作る場合と比べてもですね、同じ電力を使っても、CO2の排出強度は2倍になっちゃうわけですよね、日本の方が。日本で作る製品の方が炭素排出が高い製品になっちゃうわけですよ。これが今の話です。

あと10年後、15年後を見ると、もう2035年には電源は全部100%脱炭素化しようっていう方向で進んでますよね。アメリカもそうです。しかし日本の場合はそうじゃないわけです。そうすると今でも差がありますけど、2030年より見れば、さらに日本で作られる製品の炭素排出量というのは増えちゃいますよね。これは確実に国際協力で競争力に影響を及ぼすと思うし、そういうところにはもう投資をしない、工場も建てない、ということにならざるを得ないと思うんですよね。日本経済にとっても大変マイナスな政策だと思います。

仮に大野氏の予測が的中すれば、自国企業の国際競争力を深く懸念する日本政府の意向に真っ向から逆行することになるだろう。「必ず政府はこのGX政策でうまくいかなくなって、政策の修正・転換を迫られると思っています。」

必要なのはトランジションの明確化

ここ数年、日本のエネルギー需要の大半をクリーンエネルギーで賄うことが可能だということが、シンクタンクや学者による詳細な実証研究によって明らかになっている。また、こうした文献の増加に対して、財団も独自の分析に取り組んできた。つまり、大野氏が語る根拠は揺るぎないということだ。

例えば2035年とか2040、2050年という段階ではね、これはもう確実に自然エネルギー、ほぼ100%を供給できるってことは間違いないって思ってるんです。 1日、24時間、365日、7680時間の全ての局面で、自然エネルギー100%で安定供給できますよっていうスタディーを我々もやってるんです。

僕は長年抱いていた疑問の一つを大野氏に投げかけた:日本のエネルギー政策担当者は、こうした調査結果をどのように受け止めているのだろうか?

「一応そういうスタディーがあるってことは受け止めてると思います。」と彼は語り始めた。しかし、政策立案者を不安にさせているのは、日本が具体的にどのようにしてクリーンエネルギーだけで成り立つ国に移行できるのかに関する実証データが相対的に不足していることなのだ。

太陽光発電、風力発電を導入していくそのロードマップと今の石炭火力をフェーズアウトしていく過程で、どの時点においても安定的にやっていけるっていう、こういう経路でいけば、これぐらいのペースで太陽光発電、風力発電を導入していけば、こういうペースで石炭火力がフェーズアウトしていっても電力安定供給できるということですよね。その移行のプロセスを実証的に見せるってことが必要なんじゃないかなと思ってますね。

大野氏自身は、財団や他の組織のアナリストがこれから重視しなければならないのは、このような提言であると感じているようだ。

既に、財団はこの方向で本格的に動き出していることは確かだ。ここ数ヶ月の間に、財団は2035年までに日本の電力供給の80%以上を再エネで賄うことを提言する報告書、および再エネ100%を可能にするために日本の電力網を改革する方法に関する研究、そして電力会社規模の蓄電池を拡大するための政策提言を発表したばかりである。さらに、グリーン水素を優先するよう水素戦略の再構築を政府に対して求めるポジションペーパー(公式見解)や、再エネの普及を導くため、東南アジアには再エネ電力の可能性が欠けているという見方に異議を唱える趣旨の文書を打ち出した。

財団は広く知られていない組織かもしれない。だが、もし日本の政策立案者が国内外での化石燃料の段階的な廃止に本腰を入れ、完全に再エネを導入するようになれば、財団がその決定において重大な役割を果たしたことは間違いないだろう。まさに、大野氏が東京都の排出削減目標を支える鍵となる専門家であったように。