スーパーマーケットという楽園

みなさんこんにちは。夜に読んでいる人はこんばんは。亀之園です。

年末になりましたね。皆さんはどうお過ごしでしょうか。私はまいにち微妙に寒い部屋の中で一人、せっせと鍋を作っては食べる生活を送っています。誰か一緒に鍋パしませんか。私の予定はあいていますよ。相手はいませんが。

さて、KOMADのアドベントカレンダーという企画に寄稿することになったのですが、一体何を書けばいいんでしょうか。「そんなの好きなことを書けばいい」といわれたらそれまでなんですが、それはそれで困るんですよね。好きなものといえば、そして僕といえば芋だと考える人も結構いるでしょう。事実、芋はまあ好きなんですが、僕が芋について書いた文章やコラムなんて至る所に存在するし、芋について解説するのは今更という感じもしたりします。そして芋と自分について書き始めたらすごくオタクで長くてシリアスで狂気じみた文章になる気がするので嫌。読んだ後に、そして何より書いた後にハッピーな気持ちになるような文章を僕は書きたいんです。

(ちなみに12/10を選択したのは1ヶ月後の1/10は茨城県が定めた干し芋の日まで1ヶ月後だね!という書き出しで当初書こうと思っていたからです。締め切りの迫った今となってはもっと遅い日付にしておけばよかったなと思っています。)

でも芋について語れないとなるとちょっと困りましたね。僕はこれまでレポートやフリートークのあらゆる場面を芋に関する情熱と知識で乗り切ってきた人です。農学という学問について書くことも考えたけど、一年半しか農学に向き合っていない身分で農学についてたらたら書くのもなんか気が引ける。KOMADには僕よりはるかに知識も教養も深くて真面目な議論ができる人がたくさんいます。僕が真面目に議論してもどうしても彼らに比べると読み応えの薄いものになってしまう。僕がそれなりのものを書くにはもっとポップで明るい話題について、楽しそうにその魅力を書くしかないんです。

うーん。困ったな。そんなことを悩みながら今日も買い物にスーパーマーケットに行くわけです。そこで思いました。そうだ、スーパーマーケットについて書こう。

僕はスーパーマーケットがかなり好きです。昔から好きです。母親から「ほんっとにあんた昔からスーパー好きだよね」と言われるくらいには好きだし、「あんたを連れて行くと長くなる」と言ってお留守番させられたことがあるくらい好きです。彩り豊かなスーパーマーケットは幼い日の僕にとって、とっても素敵な場所でした。野菜がたくさん並ぶ野菜コーナーも、美味しそうなお惣菜が並ぶデリカコーナーも、歌舞伎揚やじゃがりこの並ぶお菓子コーナーも、どれも何度も通った思い出の風景です。寒がりで痩せっぽちなので生鮮コーナーはちょっと好きじゃなかったけど。

でも、東京に来てもっと好きになりました。理由は色々あります。自分で生活をするようになってそもそも行く回数が増えたこととか、視点が実際に買う立場になったこととか、農学部に入って植物、そして野菜というものについてより考えるようになったこととか。まあでも一番大きかったのは、IMOPROJECTの同級生、もはや僕の盟友と呼べる存在の富森君が僕以上にスーパーマーケットを愛する人間であったことが大きいです。おかげで今では家から徒歩30分以内のスーパーはほぼ全部一度は行ったことがあるし、旅行先でも宿についたらとりあえずスーパーに行こうと言い出す迷惑な人になりました。

雪の中ついてきてくれた4人はとても良い友人です。

ということでめちゃくちゃ前置きが長くなりましたが、今回はスーパーマーケットという場所の魅力、僕はいつもスーパーに行って何を見て何を思うのかについて語っていきたいと思います。ここまで真剣に読んでくださった方、まじでごめんなさい。ここからが本編です。

※ここまでだいぶ長かったですが、ここからも極めて長いです。興味があるところだけ目次から選んで読むことをお勧めします。

スーパーマーケットとは何か

そもそもスーパーマーケットってなんでしょうか。

厚生労働省の定義によると、「食料品を中心に、一部の家庭雑貨も品揃えし、低価格・低マージンで部門別管理を行い、セルフサービスで販売する業態」ということになっております。また、日本セルフ・サービス協会は「単独経営のもとにセルフ・サービス方式を採用している総合食料品で、年間売上1億円以上」と定義し、その後「食品を主体とし、非食品をも販売する大規模な単一経営下の小売店」「大量の商品陳列と買い物の楽しさの実現」「セルフ・サービスの実施」「例外的な市街地を除けば、相応の駐車場が必要」「陳列、レイアウト等で購買刺激」などの条件を補足しています。

要するに、「食料品を中心とした日用品を、大量に仕入れて安くで販売するお店」です。概ねイメージ通りなんじゃないかなと思います。market(市場)を超えた存在(super)としての商店として生まれたsupermarketは、食料をはじめとしたさまざまな生活必需品をいたるところから大量に仕入れ、我々が手に届く価格設定で提供しています。

「安全な食材に安価でアクセスできる」というのは社会において極めて重要なインフラです。「インフラ」というと交通や通信、医療などがパッと想起されますが、人間は所詮生物なので食料無くして生きることはどうやってもできません。それゆえに「食糧が手に入る」ということはいの一番に達成されなければならない最も根幹に保証されるべきものです。当たり前の現実として捉えられている「全ての人が安全な食料を手にできる」ということはかなりありがたいことであると同時に、人々の弛まない努力によって常に達成されていなければならないことなんですね。それゆえに農業というものは複雑で難しいというお話はあるんですが、ここでは割愛します。

そしてその「安価での提供」の帰結として「買い物の楽しさの実現」があります。買うという行為は新しいものを手に入れる行為です。買い物をして新しいもの・欲しいものに出会いそれを手にいれると、報酬系が刺激されてドーパミンが分泌されます。スーパーマーケットは手軽に買い物をできる環境を提供し、小さな喜びをたくさん与えてくれるわけですね。

まとめると、「その地に住む人間が健康で文化的な最低限の生活を営むことのできる」という極めて幸福な現実があり、その中枢かつ象徴としてスーパーマーケットが存在するわけです。

さっそく、スーパーマーケットに行こう

それでは、スーパーマーケットのなんたるかを理解したところで、スーパーマーケットに向かいましょう。スマホは持ちましたか。お財布は持ちましたか。エコバッグは持ちましたか。忘れ物がないことを確認したら、出かけましょう。

スーパーに行くとついつい買い物してしまう!という方は、飴玉を舐めることで口寂しさを軽減して無駄使いを抑えられると聴いたことがあります。いつも買い物しすぎるなあという方は実践してみてはいかがでしょうか。

スーパーの選び方としては、まいばすけっとやリコス、マルエツプチなどの今流行りのいわゆるミニスーパーが身近な方が多いとは思いますが、少し大きめのスーパーの方がじっくり見て楽しむには適しています。Googleマップを見ながら良さげなスーパーを探してみましょう。

スーパーマーケットの楽しみ方

さてここからはいよいよ、スーパーマーケットの楽しみ方について語っていきたいと思います。それぞれまあまあ丁寧に書いていくので、一つでもいいので読んでくださるととても嬉しいです。

その1 フロア全体のレイアウトを観察しよう

さあ皆さん、スーパーにつきました。さあ皆さん、スーパーに入りましょう。それぞれの思い出のスーパーに入った場面を思い浮かべてみてください。思い浮かべましたか?おそらく、皆さんが思い浮かべているのは野菜コーナーだと思います。そうでしょう?これがメンタリズムです。

違います。ほぼ全てのスーパーマーケットでは入り口に野菜コーナーが来るように配置されています。野菜はスーパーマーケットに並ぶ食材の中でもひときわ目を引く彩りを放ち、そして季節感を一番ダイレクトに反映する食材なので、入った時に華やかな印象を感じさせてくれます。購入頻度が高い野菜を最初に選択させることで今夜の食卓のイメージを膨らませることができるからだとか、彩りの鮮やかさが人々に購買意欲を感じさせる効果があるからだとされています。

野菜が一通り並んだあとは、精肉・海鮮、乳製品、お惣菜、パン、値引き商品、お菓子・電池くらいの順番で並んでいることが多いです。一周することで一通り食材を集めて、そして足りないもの・ちょっと足したいものをお惣菜コーナーなどで買い足す感じになっています。パンがレジ付近にあることが多いのはパンを最初にカゴに入れてしまうとパンが潰れてしまうからだと聞いたことがあります。お菓子・電池はレジに並んでいる時に忘れていてパッと買えるようにするためだとか。

さて、大まかなレイアウトはこんな感じなのですが、私がそれぞれのスーパーで注目するのはコーナーの配分です。レイアウトの配分はそのスーパーがどこに力を入れているのかがよく現れています。

例えば、野菜と精肉が比較的大きくとられているのに対して、お惣菜のコーナーが小さくなっているスーパーがあったとしましょう。そのようなところでお惣菜より食材そのものが売れるのは住宅街だからなんだろうなとか、ということは調味料類も豊富なのかとかそういうふうに考えて実際に見ることができます。レイアウトを見ることで、その土地の人々のニーズに想いを馳せることができるんですね。逆に街中のスーパーだと野菜は最低限で割とお惣菜が充実していたり、なんなら基本のレイアウト無視でお惣菜が入り口付近にドーンと置いてあったりします。

また、同じ「乳製品が充実したスーパー」でも、牛乳が多いもの、ヨーグルトが多いもの、バターが多いもの、チーズが多いものとさまざまです。もちろん一概には言えませんが、個人的には、前者は割と家庭向けのスーパーが多く、後者になればなるほど少し高級志向のスーパーが多いなという印象です。写真は田無の成城石井なのですが、チーズ類がかなり豊富ですね。他にも田無の成城石井は蜂蜜も豊富に揃えてあるのが面白いです。逆に野菜・生鮮はかなり最低限で、肉類の中でも生ハムなどの加工肉類が多く置かれています。ベッドタウンである田無の駅前にあるので、仕事帰りのサラリーマンがちょっといいおつまみを買って帰るのかな、お仕事お疲れ様ですとか勝手に想像したりします。

他にも、これはサンキュー都城店の酒類コーナーの写真なのですが、棚を三つ使って大量の種類の酒類を販売しています。特に芋焼酎が豊富。しかも甲類ではなく乙類の本格焼酎がずらり。さすが芋焼酎の本場だなあと感じました。都城はどこの店舗もちゃんと焼酎のコーナーをとっている印象でした。やはり九州の人は酒豪なんですね。おやっとさあ。

この裏側の棚にもこの向かいにも酒類があり酒類自体の数がとても多い。

さて、ここまでスーパーマーケットのレイアウトからその土地の人々の生活を想像するというお話をしてきました。スーパーの風景以外は割と空想でお話ししましたが、そこで思ったことが本当かどうかなんて割とどうでもよくて、その場で人々の生活を想像して楽しめれば真実なんて割とどうでもいいやというのが僕のスタンスです。このセクションを読んでもし興味が湧いた方はぜひ、近所のスーパー、そして行く先々でのスーパーマーケットをじっくり観察して、その土地で暮らす人々に想いを馳せてみてくださいね。

その2 野菜をじっくり見てみよう

スーパーを訪れて一番最初に出迎えてくれるのが野菜コーナーです。季節によって色とりどりの野菜が並んでいます。スーパーマーケットはたくさんの野菜を観察できる格好の場所です。

野菜というものは非常に面白い進化をしています。本来、植物は通常の場合食害を受けないような形に進化するのが通常です。果実は動物や鳥に食べられることでその生息範囲を広げることがありますが、基本的に葉や茎は食べられない方がいいに決まっています。しかし野菜は別です。おいしくて食べ応えがある方が人間が好みます。人間が好むということはそれから先も畑という土地において優先的に生存を許されるということです。つまり、通常の植物は環境に適応できるかどうかが選択圧になっているのに対し、野菜という植物は人間にとって都合が良いかどうかが選択圧となっています。このことが独特で多様な野菜の世界を作り上げているのです。

そのため、スーパーで売っている野菜はさまざまな形をしています。その一方で、多様な形の中でもちゃんと植物としての性質や形態を兼ね備えているんだなということが、売っている状態で見るととてもよく観察できます。

例えば、キャベツを見てみましょう。もはや今ではカットのキャベツをポンと買って帰ったり、家で親御さんが調理してくれたりして売っている状態でのキャベツをじっくりと見たことがある人は少なくなっているのかもしれません。

まず、キャベツの形ってどんな形でしょう?「さすがにばかにしてる、まん丸だよ」と皆さん思うのではないでしょうか。近くで手に取ってじっくり眺めてみると、何枚か葉を向いた売られている状態のキャベツは五角形に近い形をしていることに気がつきます。そしてよく見ると、なにもこのキャベツだけではなくてほぼ全てのキャベツが五角形であることに気がつきます。

これはどうしてか?というと「葉序」という考え方で説明することができます。植物は葉をつける時に、同じ方向に連続して葉を出さないようにすることで、光が当たらない葉が少なくなるようにしています。賢いですね。キャベツは2/5葉序という配列を取っています。これは、「2周かけて5つの方向に均等に葉を出すことで一つの周期を作る」という意味です。一つの葉っぱとその上の葉っぱの出る方向がなす角度は360°×2÷5=144°(=2/5π)です。つまり、一つの葉から5枚上の葉はその葉と同じ方向に出ているんですね。その葉が全ての方向に均等に生えているので、上から見ると五角形をなしているように見えるんですね。

(引用元:https://www.levofarm.com/entry/2022/07/14/185221)

実はキャベツだけじゃなくて、ブロッコリーもカリフラワーもよく見ると五角形をしています。これはなぜかというと、これらの植物は全てBrassica oleraceaという植物から派生してできた野菜なんですね。すなわち、Brassica oleraceaのうち、葉が肉厚になり育てやすい結球性になったものがキャベツ、花の蕾が食用となるように大きくなったものがブロッコリーとカリフラワーということです。他にもケールやコールラビがBrassica oleraceaの仲間として知られております。

こんな風に、野菜がさまざまに姿を変えながらもその中に植物としての共通形質をしっかり残しているということを、手軽に複数のサンプルを見て確認できるというのはスーパーならではの体験です。

ここまで野菜にまつわるちょっとマニアックな話をしてきましたが、もっとシンプルに、「今年も白菜が安い季節になったな」とか、「今年のサツマイモは少し高いな、夏の高温障害かもな」とかそういうことを考えるだけでもとても楽しいです。街の日々の中で失われがちな季節感、自然環境を一番ダイレクトに反映してくれる野菜をもっとじっくりと見つめてみませんか。

その3 いろんな商品をじっくり見てみよう

さて一通り雰囲気を掴んだら、もっとミクロな視点でスーパーマーケットを観察してみましょう。スーパーにはめちゃくちゃたくさんの商品が並んでいるわけですが、それの一つ一つがそれぞれの食品会社の努力の結晶ですし、揃えた商品のバリエーションはまた、そのスーパーマーケットの努力です。

そのスーパーマーケットがどんな種類の、どのくらいの値段感のものを売っているのかというのを見ると、そこに来る客層や何を強みとしているのかを知ることができます。例えばマックスバリュやまいばすけっとはプライベートブランド・TOPVALUを中心に安価な商品を手軽に手に入れることができるようにしています。その一方で、特にまいばすけっとは野菜は最低限しか充実させていません。それぞれのスーパーマーケットは微妙に異なるニッチを合わせながら共存しているんですね。

商品の積み方やレイアウトもそのスーパーのセンスが問われます。例えばこれはオリンピック田無店で販売されていた野菜生活100・有田みかんミックスの陳列様子です。あまりにも美しい。こういうのを見るとついつい手を伸ばしてしまいたくなりますね。並べ方一つで商品の目への映り方が変わるのもとても面白いなと思います。

そしてスーパーマーケットの商品を一つ一つじっくりじっくり眺めてみると、必ず「え、こんなところにこんなもの売ってたの」と言いたくなるようなものが必ず見つかります。最近見つけたのは、S&Bの「ねぎ・しょうが・にんにくミックス」。これ美味しいです。一本あれば雑に炒め物する時でも焼豚を漬ける時でもとりあえず入れとけばうまいです。ぜひ皆さんもまだ見ぬ調味料を探してみてはいかがでしょうか。

チーズという食材が多いスーパーは若干高級志向だという話を先ほどしましたが、どのような種類のチーズを置いているのかというのも結構興味深いです。一言で「チーズ売り場が充実している」といっても、野菜・精肉売り場が大きいような割と家庭向けのスーパーだと、プロセスチーズやピザ用のチーズが複数の大きさで複数種類おいてあるような感じの充実の仕方をしているのに対し、ちょっと都会向けの小洒落たスーパーだとチェダー、ゴーダ、パルメジャーノ・レッジャーノ、ゴルゴンゾーラなどの豊富な品揃えがあったりします。まあ僕は庶民なのでチーズは7枚入りのとろけるチーズかピザ用、奮発してもカマンベールかモッツァレラまでしか手が出せないのですが。

豆乳飲料も個人的には注目しています。キッコーマンの豆乳飲料がたくさんおいてあると個人的にテンションが上がります。個人的にはピスタチオとアフォガードが好きです。

これがどこの棚だったか思い出せないが、多分スーパーセンターTRIAL三股店だった気がする。

このように、売っている商品の量や値段感、質に注目してもさまざまな発見があります。ぜひ皆さんもじっくり棚を眺めてみてくださいね。

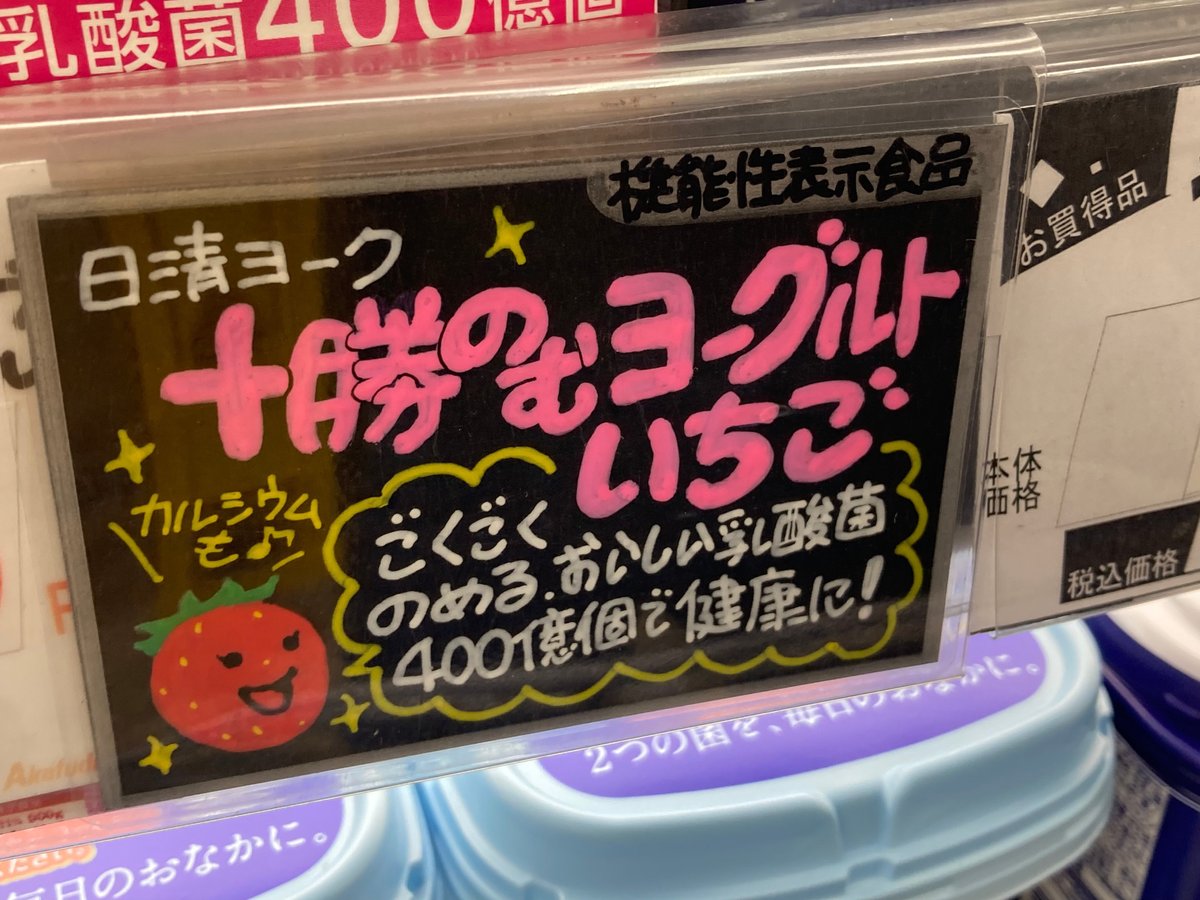

その4 ポップを眺めてみよう

ポップも見逃せません。ポップこそスーパーマーケットの色が出るとさえ言えるでしょう。昔から僕はコンビニや書店に行くたびに、ポップに目を向けずにはいられません。ポップはそのお店の一押し商品を教えてくれるとともに、その店で働いている人の温かさやセンスが光っています。今回は数あるポップの中でも僕のおすすめの赤札堂根津店のポップをいくつか紹介します。

どうです???めっちゃ可愛くないですか???赤札堂根津店にはまだまだたくさんの手書き色鉛筆ラミネートのポップがあります。僕は本当にここのポップが本当に好きで、新しいのを見つけるたびに嬉しくなって写真を撮っています。

このポップを書いているのはどんな人なんだろう。子供を学校に送り出した後パートで働いているお母さんなのかな。子供は今何歳なんだろう、もう高校生くらいなのかな。それともまだ小さいのかな。それとも学校卒業したばっかりの若いお兄さんかな。逆におじさんかな。だったらちょっとかわいいな。それとも社員さん?もしかして店長?と顔も知らない店長の顔を勝手に想像したりします。こうやって人の温かみがあるものを見てその人の様子を勝手に想像するのがとても好きです。

今どき手描きポップを使用している店は少なくなってきましたが、こういうポップを見ると嬉しい気持ちになるのでいろんなところでやってもらえたら嬉しいなあ、なんて勝手に思ったりしています。皆さんももし見かけたらじっくりみてあげてください。あと素敵なものがあったら僕に教えてください。

その5 店内BGMに耳を傾けてみよう

日本全国のスーパーマーケットの多くが固有のBGMを持っています。皆さんの推しのBGMはあるでしょうか。僕の中の推しBGMはなんといっても地元のタイヨーでいつも流れていた、「タイヨーの歌」「タイヨー家族の歌」「百均市の歌」の3本柱です。もはや槇原桑田斎藤にも劣らない安定感です。この三つからはめちゃくちゃ感じることができると思うのですが、スーパーマーケットのBGMからしか感じられない絶妙な古き良き時代の感覚が好きです。そんなスーパーのBGMを語りたいのですが、悲しいことに僕は音楽理論が全くわからないので、歌詞と雰囲気だけで語ることになりますがお許し下さい。

スーパーマーケットは全ての人に開かれた存在であり、全ての人を受け入れてくれます。それはとても歌詞によく反映されています。スーパーのBGMを聴いてみると、よく使われている定番のフレーズがあります。「あなたも私も」「笑顔/楽しさあふれる」「家族みんなで」「あなたらしく」などなど。これらのフレーズにはスーパーマーケットが誰も仲間外れにすることなく全ての食卓に安全な食品を届け、買い物の楽しさを実現することで人々を笑顔と幸せにしたいという思想がとてもよく現れています。そういう意味ではスーパーマーケットは実質はディズニーランドなのかもしれません。なんなら入場料がない分ディズニーランドよりもコスパのいい娯楽かもしれない。

BGMにそのスーパーの背景が現れている場合もあります。CGCのテーマソングを例にとりましょう。CGCは一社でプライベートブランド (PB) 商品を開発する大手総合スーパーに対抗するために中堅・中小規模の食品スーパーが集まり、共同仕入れ・PB商品の共同開発を行うために設立された日本の株式会社(Wikipediaより要約)です。つまり、一つ一つのスーパーの力は小さくても、協力して人々に安価に食料を届けるために力を合わせてできた企業なのです。作る人、買う人、食べる人がそれぞれ助け合って支え合う。CGCのテーマにはその理念がとてもよく現れています。以下にCGCのテーマの1番の歌詞を載せておきます。ぜひじっくり味わってみて下さい。(ちなみにこの話は富森くんが教えてくれました。彼からは本当に学ぶことが多いです。)

あなたもわたしも シージーシー

作る人 売る人 食べる人

互いに役立て ありがとう

助けられたり 助けたり

他にも、スーパーマーケットBGM界隈ではベルク、ラ・ムー、ディオなどのBGMが名曲として有名です。どれも聴いていて楽しいのでぜひ聴いてみて下さいね。

歌詞のない曲にも意味のあることがあります。有名なのはイトーヨーカドーのHelp!です。これは流れたら「レジに人手が足りないから空いているスタッフは直ちにレジへ向かえ」を意味しているそうです。このように、流れているBGMとその時のスタッフの動きを観察してみるのもまた面白いかもしれません。

まだ知らないスーパーのBGMを聞いて、そのスーパーに行ってみたいな、どんなところで何が売っているのだろうと想像するのも楽しいです。我ながらだいぶ上級者な楽しみ方だなとは思いますが、皆さんもスーパーBGMの沼にハマってみてはいかがでしょうか。

個人的におすすめのスーパーマーケット

個人的に見ていて楽しく、個人的によく利用するスーパーマーケットをご紹介します。写真が手に入ることも込みで選出したので、全て僕の生活圏内から選出されていることはご理解ください。

1 赤札堂 根津店

弥生キャンパスから徒歩10分弱のスーパーです。僕はほぼ毎日ここに昼ごはんを求めてせっせと通っているわけです。個人的に本郷周辺の大型スーパーはLIFE本郷三丁目店とこの赤札堂根津店の2強だと思っています。

選出理由としては主に二つ。まず3階建ての広大なフロアを存分に使った豊富な品揃えの幅を持つこと。そしてもう一つは、「スーパーらしいスーパー」であること。

ここの品揃えはかなりいいと思います。野菜、肉類、乳製品、加工食品、スパイス、酒類、お菓子、日用品、どれを見ても平均以上の品揃えの良さを誇っており、3階には100均のキャン★ドゥまで兼ね備えているという隙のないスーパーです。ここに行けば欲しいものは大体手に入ると考えて良いでしょう。特に酒類と、ちょっと大容量のお菓子とチーズ類の品揃えはかなり良いです。学生の街なので、多くの学生が宅飲みパーティーとかしているのでしょう。周辺に競合するような大型スーパーがないこともあり、下町・根津で確固たる地位を築いています。

そしてもう一つ、このスーパーはかなり「スーパーらしいスーパー」だと思います。自分の中で何を以てそれを感じているのかは自分でもあんまりわからないけど、とにかくスーパーらしいと感じるんです。

標準の値段感は普通〜ちょい高い?くらいですが、広告の品が安い。今は昔のように新聞にチラシが挟み込まれているのを見てスーパーに行くようなことは少なくなりましたが、ホームページで公開されているチラシにはちゃんとお買い得商品の情報が載っているし、チラシを見ていなくても毎日何かしらが安いのでワクワクしながら行くのもまた楽しいです。他にも先ほど紹介した手書きのポップ、たまに値段が変わる時の手書きの値札、エンドレスで流れる呼び込みくんのメロディ、お買い得商品を教えてくれる店内アナウンスなど、この忙しない東京の中で古き良きスーパーらしさを残しています。強いていうなら、夕方のタイムセールとオリジナルのBGMがないところでしょうか。

そう考えると、僕にとって「スーパーらしいスーパー」とは鹿児島でよく見たようなどこか懐かしさと親しみを感じさせるようなスーパーのことなのかもしれませんね。

ちなみに本郷周辺のもう片方の雄・LIFE本郷三丁目店はかなり都会的なスーパーだなと思っています。入ってまず目に入るのが野菜なのはまあそうなのですが、その次にお惣菜が手に入るようになっています。安くて手早い食事を求める学生や教員がパッと買って出やすい配置なのかなと想像されます。そしてもう一つここの特徴は、とにかく酒とおつまみの種類が豊富。限られたスペースの中でかなり広く酒類が販売されているし、おつまみもかなり豊富です。肉類・乳製品もチーズや生ハムなどの種類が豊富で、これまた学生の街・本郷でこの辺りのマンションとか研究室とかで飲んでる学生がいるんだろうなあと想像したりします。大学生なんて程よく酔ってないとやってられないですからね。

2 オリンピック 田無店

OK池尻大橋店とどちらにするか迷いましたが、一階建ての王道かつ少し毛色が違うものを紹介したかったのでこちらを紹介します。オリンピックはいろんな店舗がありますが、水曜日の実習の時によく利用するので今回は田無店を選出しました。

このスーパーはお惣菜と弁当が豊富です。日替わり丼・日替わり弁当などさまざまなお弁当を販売しています。まあ私は農場実習の時しかここに来ることがないので、いつ行っても水曜日のロコモコ丼と油淋鶏弁当しか見たことがないのですが。

あとはベーカリーコーナーもあるのが嬉しいですね。いろんなパンが販売されています。豆乳もまあまあ種類があります。お弁当とお惣菜と豆乳といつも何かとお世話になっています。

流石の私でも休日に田無まで行く気力はないので参加したことはありませんが、まぐろ解体即売会などのイベントもやっているようです。もし近くに住んでいる方や日付が合った方がいたら、ぜひ参加してみてくださいね。

3 オオゼキ 下北沢店

最後に忘れてはいけないのがオオゼキ・下北沢店。ここは変な食材の品揃えが圧倒的に豊富です。以下にこれまでオオゼキで見たレア食材の写真をいくつか挙げておきます。全部買って食べられたわけではないけれど、いつか全部買って食べたいなと思っています。

フラクトオリゴ糖が豊富で、食べるとナシのような風味と食感がある。

ここにあげたものの他にも、生のドリアンとかタマリンドとかとにかくいろんなものが売っていて、眺めるだけでワクワクするようなスーパーです。みかんやサツマイモ、イチゴの種類も豊富です。皆さんもぜひ訪れてみてください。

他にも高田馬場、新大久保などに行くと面白いスーパーがたくさんあって楽しいです。皆さんも近所の街で推しのスーパーマーケットを探してみてくださいね。

終わりに

ここまでスーパーマーケットの魅力を本当に余すところなく解説してきましたが、いかがだったでしょうか。こんな長い文章をここまで読んでくださった皆様には本当に感謝です。感謝しすぎて甘薯になりそう。もうなってるか。

この文章を読んでスーパーマーケットをもっと好きになったり行ってみたいなと思ってくれたりしたら嬉しいけれど、別にそうなる必要は必ずしもないとも思っています。買い物なんて時間がかからない方がいいに決まってるので。でも、私たちが何気なく過ごしている日常の中には少しじっくり見るだけでこんなに面白いものがあって、こんなに人間の細やかな気遣いが転がっている。そういう面白さのほんの一部でも感じ取ってもらえたら嬉しいし、いろんなところで探してみたいと思ってもらえたら嬉しいです。

僕は、この文章の中でスーパーマーケットのことを「食料品を中心とした日用品を、大量に仕入れて安くで販売し、その副産物として利用者に手軽な買い物の喜びを与えてくれる場所」だと説明しました。これは当たり前に存在するようで、大量生産と大量消費を前提とした極めて贅沢なものであるということは忘れてはいけません。いつでも、なんでも、どれだけでも、欲しいものを手軽に手に入れられることがいかに贅沢で幸せなことか。そういう意味でスーパーマーケットという存在は、必要以上の食料品に囲まれる安心感と、消費するという行動の快楽を得たいという、自然の摂理に本来反している人間の驕りと欲望の産物であると言えるのでしょう。

それでも、スーパーマーケットは我々の生活を支えるなくてはならない存在です。この国に暮らす人間一人ひとりの生活が、その地に根付いたスーパーマーケットのおかげで成り立っています。スーパーマーケットは誰にでも門戸を開き、誰でも受け入れてくれます。その前提が崩れた時は日本という国が傾く時です。スーパーマーケットが存在する以上、日本の食糧安全保障は守られているということだから。スーパーマーケットを訪れそこで買い物をすることはその幸せを存分に享受することであり、現在の幸せな生活が明日も、そしてこれからも続きますようにと祈ることです。スーパーマーケットを愛することは、今の幸せな生活を愛し、それを支えてくれる多くの生産・流通に携わる人に感謝し、愛することです。そこには多くの人が関わり、多くの人が少しでも快適な空間での買い物をしてもらうために働いています。彼らの努力が我々の幸せな暮らしと楽しい買い物を実現してくれているんですね。

だから今日も僕はスーパーマーケットに行くし、多分明日も行き、じっくりと野菜を、フロア全体を、特売のお惣菜を眺めて帰ります。今日はどんな野菜に出会えるかな。なんか新しい商品はあるかな。今日は何がお買い得かな。何を買って何を作って食べようかな。そんな小さなことに心を弾ませることができるのがスーパーマーケットの醍醐味だし、僕はそういうことを考える時間が一番好きです。

おっともうこんな時間。値引きシールが貼りだされて人が多くなる時間だ。早く行かなきゃ。ということでそろそろ失礼します。ここまで長々とお読みいただきありがとうございました。それではまた。