詩の編み目ほどき⑬ 宮沢賢治「津軽海峡」イメージ画像でたどりながら‥‥

一一六 津軽海峡 宮沢賢治

一九二四、五、一九、

南には黒い層積雲の棚ができて

二つの古びた緑青いろの半島が

こもごもひるの疲れを払ふ

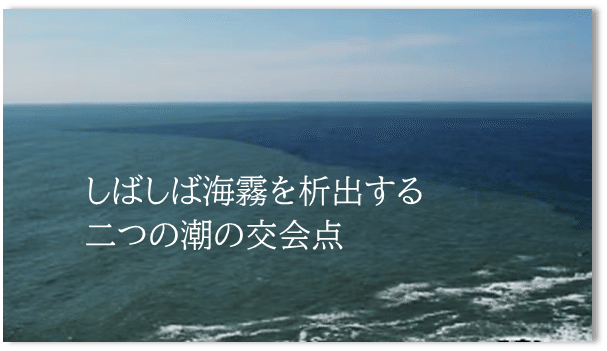

……しばしば海霧を析出する

二つの潮の交会点……

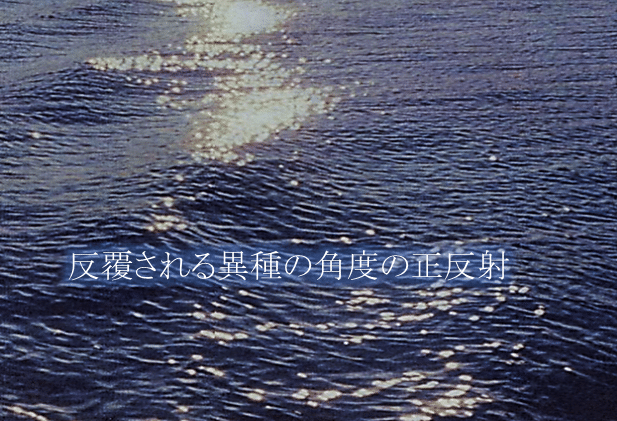

波は潜まりやきらびやかな点々や

反覆される異種の角度の正反射

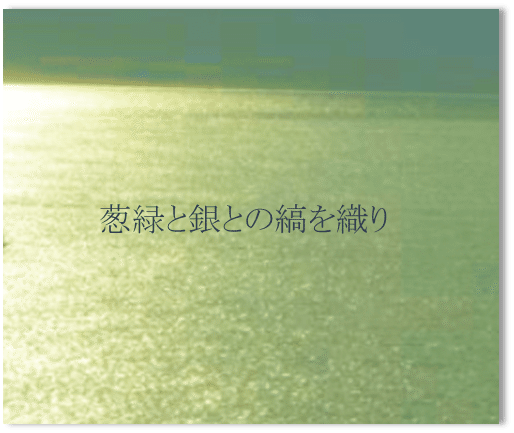

あるひは葱緑と銀との縞を織り

また錫病と伯林青 (プルシヤンブルウ)

水がその七いろの衣裳をかへて

朋に誇ってゐるときに

……喧 (かしま) びやしく澄明な

東方風の結婚式……

船はけむりを南にながし

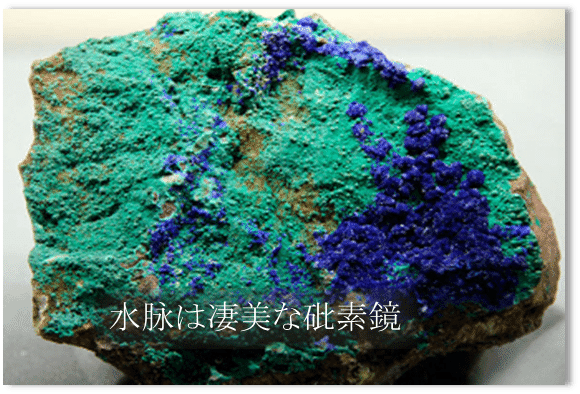

水脉は凄美な砒素鏡になる

早くも北の陽ざしの中に

蝦夷の陸地の起伏をふくみ

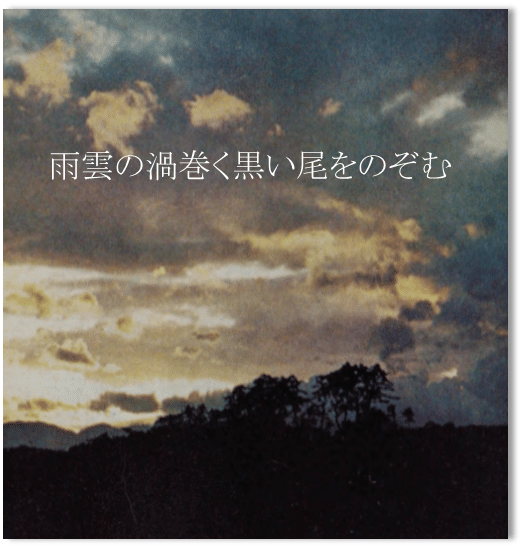

また雨雲の渦巻く黒い尾をのぞむ

🧩 1924年5月19日、船上から眺めた初夏の海峡風景である。さまざまな色の形容が目につく詩だ。その色を画像でイメージしてみる。

🔓 錫病 ( の色 ) とは?

錫病のそらをからすが二羽飛びてレースの百合もさびしく暮れたり

錫病とは、低温下の金属すずが灰白色のぽろぽろした粉状に変化する様子を、病気に喩えて言った表現。賢治は、上に掲出した短歌で、曇り空を喩える表現にその「錫病」を使っている。

また、どんより沈んだ曇り空を、病んだ空と表現している歌もあり、あるいはそこに一条の光が差し込んだものか、救いの仏様として薬師仏が現れ給うたと詠んでいる。

東には紫磨金剛の薬師仏そらのやまひにあらわれ給ふ

🔓 砒素鏡とは?

真空で600度程度の高温加熱により、砒素の結晶が得られるという。砒素鏡とは、結晶がなめらかな金属状の光沢を持っていることからの表現。マラカイト(孔雀石)からは砒素を抽出できる。化学に知識のあった賢治は、波の光の光沢を、鉱物の結晶に喩え、また孔雀石の色もそこに重ね合わせているのかもしれない。

令和6年1月 瀬戸風 凪

setokaze nagi