ワタクシ流☆絵解き館その257 青木繁絵画の保護者、高島宇朗の屈折 ⑧ 春の晴れ

宇朗の弟で画壇からは超越した画家暮らしをしていた野十郎は、ヨーロッパ行きでは資金面で、豊かな本家や立身出世した兄三郎の援助を受けていたようだが、内心は宇朗に最も気を許し、画家としての魂のありようにも大きく影響を受けていたことが、その行動からうかがわれる。

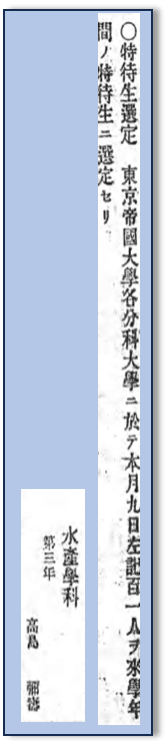

本名は高島弥寿 水産学を学び成績優秀であった

宇朗の、高島家戸主賢太を相手取った、先代 ( 父 ) と賢太との契約書は偽造だとする「不動産所有権取得登記抹消」の訴訟の和解が、昭和7年5月に福岡地裁 ( 二審 ) で、成立し、賢太が宇朗に「三千圓ヲ支払フ」ことになったいきさつは、当然本家との仲を義絶状態にしたはずだ。その兄宇朗の方に親しみを持っていて、高島本家の兄と衝突したような気がするが、野十郎は、1936( 昭和11)年、久留米を去り上京した。

以来画家として中央で旺盛な活動を始め、1937( 昭和12 )年10月には日本橋の白木屋で「高島野十郎滞欧作品展」を開く。野十郎47歳。1941( 昭和16 )年、6月には銀座の菊屋で個展を開く。野十郎は、宇朗一家とは親しく付き合い、長女斐都子二女満兎ともに、この叔父がことに好きだったようである。斐都子が生涯独身であった野十郎の作品を没後多く保管したのも、その縁ゆえであっただろう

そういう野十郎だから、上京したのち、宇朗のもとに何度も通っていたことが想像できる。

世相は、戦時一色になっていた。一例を出せば禅宗ー曹洞宗では、末派一万五千の寺々に、「滅敵の心願」をこめて、「般若心経」一千万の浄写心経運動を昭和19年7月から1カ月に亘って行い満願する ( 出典 ・1945年毎日新聞社 「毎日年鑑」 ) といったありようであった。

【注】曹洞宗を批判する意図は全くありません。客観的視点から事実あったことを信用し得る資料より引用しています。この辺りの事情の詳細は「曹洞宗 SOTOZEN NET」をご参照ください。

昭和16年に、禅の修行のため鎌倉建長寺 ( 臨済宗建長寺派 ) に入山した高島宇朗は、戦時色ますます深まる中、1943( 昭和18 )年、筑紫国太宰府にある碧雲寺の住職となって九州に帰る。碧雲寺 ( へきうんじ 現在は承天寺別院 臨済宗東福寺派 ) は、創建7世紀初頭の古刹である。

これは建長寺派内の人事異動であるのか、または、とくに宇朗が住職として請われてであるのか、あるいは前回述べたとおり、九州地方の宗門事情には通じていたと思われる臨済宗の僧侶で、宇朗の故郷久留米で縁ができていたであろう加藤耕山が働きかけ・斡旋をしたことも考えられるが、これというべき理由にはたどりつかなかった。

宇朗はこの碧雲寺で住職として終戦を迎える。

そして昭和21年10月、不可解な詩句の混じる詩「赤麥の粥」を雑誌に載せている。

赤麥の粥

高島通達

佛法は

国破れたる

日本の

太宰府の

横岳の

竹藪に

にげて

かくれて

通達が

赤麥の粥

たべてゐる

目に付くのは、

「竹藪に にげて かくれて」

という詩句である。戦前なら、子の日朗、満兎の二人が、国家権力への反体制活動家として、検挙され入獄している事歴から、当時においては、当然世間からの非難を浴びる家族として「にげて かくれて」という状況が生まれたことも考え得るが、この詩作の時期は戦後である。切羽詰まった様子にも感じられるただ事ならぬこの言葉の意味が、ふたとおりに解釈できるのではないか。

1. 僧侶としての戦争協力責任を公的に問われる動きがあったのを恐れている。または戦中の戦争協力などの言動か、戦後の処し方を檀家、地元民から非難されることがあって、寺に押しかけられるような事態が生じていた。

2. 建長寺から碧雲寺へ移ったこと自体を逃げて来たと言っている。

昭和22年1月には、同じく中央仏教社発行「大乗禅」に次の詩を載せていてるが、「門は夜も晝も戸を閉ぢ」「去来の為に落葉を払う労なし」と述べていて、碧雲寺は廃寺のような状況にあったと思わせるものがある。

函蓋乾坤( かんがいけんこん )

沙門通達 高島宇朗

山中に

貧を守れば

門は夜も

晝も戸を閉ぢ

去来の為に

落葉を

払う労なし

幽竹に

白日の光 翳りて

蕭然と

夕 たそがれ

もろもろの

かたちを 消せば

乾坤を 函蓋しつつ

身を展 ( の ) べて

こころを ほどき

平等に

いのちを いこう

【解説】

函蓋乾坤( かんがいけんこん )とは、はことふたがピタリと合うように、問うところと答えるところが寸分の狂いもない、という意味。禅の境地を表す用語。

昭和21年10月の「赤麥の粥」中の詩句「にげて かくれて」という状況につながっているのか、その後宇朗は、昭和23年5月には妻を伴わず碧雲寺を去り、単身、広島県の山陽地方にある松永 ( 現在福山市 ) の吸江山承天寺 ( 臨済宗妙心寺派 ) に移る。

しかしこの転居は住職としてではない。いわば客分のような立場だ。碧雲寺を去る理由は、宇朗は著作や雑誌では語っていないため不明である。的外れかもしれないが、次のようないくつかの事柄を想像するしかない。

1. 建長寺からの派遣期間が終了し、定期異動として次の僧侶が来て出ざるを得なかった。戦後の混乱の中、次に移る寺がなかった。

2. 敗戦を機に、住職という立場から逃れ、とらわれない身になりたい気持になった。

3. 居続けられなような地元での何かのトラブルがあった。

上の項目は、どれも裏付けとなる文献、記述は探せず、承天寺にも問い合わせてみたが、答は得られなかった。古刹の住職の立ち場から、寄宿の、預かりの身に戻るようなこの変転は、宇朗の生涯のうちの大きな謎である。

なお、臨済宗は、1946 ( 昭和21 ) 年4月の組織改革により、14派 ( 大徳 天龍 相国 建長など ) を独立本山とし新管長を擁立している。この動きが宇朗の身に何らの影響を与えたのかもしれない。

ともあれ何らかの理由があって、暮らしたこともなく土地勘もない広島県松永の承天寺に移ったのは、昭和19年まで松永の承天寺住職をしていた、家永紀道という僧と縁があったからではないだろうか。

家永紀道は、宇朗が若い日修行し得度した久留米の梅林寺で修業をしていた人である。二人は、久留米時代から接点があったように思われる。

なお家永紀道は臨済宗妙心寺派の高い位の僧で、松永町助役でもあった。ただし紀道は昭和19年に亡くなっている。よって古い縁で、宇朗が寄る辺を頼ったのではないだろうか。

そして昭和23年6月に、同じく仏教雑誌「大乗禅」に、次の詩を載せている。

春の晴れ

通達居士 高島宇朗

松永の承天寺

本堂の縁の日溜り

横岳をのがれ来りし

七十一の通達が

気を伸べて

眉を揚げたる

春の晴れ

山陽の

翠微に霞む。

この詩でも再び、「横岳をのがれ来りし」という詩句を使っているのが、目につく。横岳とは、碧雲寺のある場所である。何やら、危機を抜けたとでもいうような安堵の気分が感じられる。

承天寺に移って、僧としてどのような働きをしていたのか、地元に伝わっている話がないか、松永は私の住む町の近隣でもあるので、地元の歴史研究者などに尋ねてみたものの、逸話などは得られなかった。

ところが、ほどなく宇朗はこの承天寺もあとにし、松永には近い尾道市の原田村に移ってゆくのである。

令和6年1月 瀬戸風 凪

setokaze nagi