ワタクシ流☆絵解き館その267―小林千古、見捨てられた絵「誘惑」の痛烈な問い①。

今日では、重要文化財、青木繁の「わだつみのいろこの宮」が出されたことで取り上げられることが多い明治40年の東京府勧業博覧会。その出品画家についての過去の記事で触れた、先駆者小林千古を取り上げる。

先ずは、その際の記事の一部をアレンジし、「誘惑」の図版とともに再掲する。

長い期間、神社に掛けさらされていて、大きく退色している

明治40年の東京府勧業博覧会には「誘惑」 ( 上の挿入図版 ) を出品。しかし落選。

「誘惑」は、青木の「わだつみのいろこの宮」とともに異色の( 一見奇妙なとまどいをもたらすとも言えるだろう )作品として、会期中すでに話題になっている。

乙女の足元から滴っているのは、やがて食われる未来を暗示する鮮血だろう。

背後にあるのは十字架の建てられた墓標か。

上の図版において説明を加えた、列強の脅威侮りがたしという千古の寓意は賛同されることはなく、( あるいはその意図に対して、審査官の異論があったせいかもしれず )、また取り合わせの奇怪さもあって、すでにパリ留学というキャリアもあり、当時の画壇の御大黒田清輝や、審査官岡田三郎助、中村不折等と親交もあった千古だが、異質感が排除された結果の落選とみていいだろう。

小林千古という画家の概要は、次のとうりである。

明治3年生まれ、移民として渡米して絵を学び、絵を描き学資を稼ぎながら、のちフランスでも学び、帰国して黒田清輝の主宰する白馬会に入会した。

20代の美術学校系の若い画家が多く出品した東京府勧業博覧会の出品画家としては異色で、帰国後の明治39年からは、学習院女学部で教えている立場の年長の画家だった。

小山正太郎、浅井忠、黒田清輝ら明治画壇の日本人先駆者たちに学んだ多くの新進画家とは違い、若い日に日本を離れ、直接西洋人の画家に学んだ特色が「誘惑」「中道」( 下の図版 ) などの絵に表れている。寓意を含んだ宗教画のエッセンスは、当時の若い画家たちの絵にはない特色だ。

さらなる活躍を期待されたが、明治40年東京府勧業博覧会から4年後の明治44年10月に42歳で病没した。

小林千古「中道」作品は西本願寺像

※ 明治40年東京府勧業博覧会以前の作品

「誘惑」の落選理由については、掲載日付と紙名が不明ながら、次のような事柄を落選の背景と見る記事もある

( 廿日市町郷土文化研究会編 「廿日市市の文化第11,12集」より要約 )。

小林千古が米国に在った時に知り合った詩人野口米次郎が、新聞に載せた展覧会評記事で、白馬会展覧会に出した千古の絵画「釈迦」を褒め、同時に白馬会の権威、和田英作、岡田三郎助両人の作品を冷たく評したのを、和田英作、岡田三郎助両人は小林のさしがねと恨みに思っていて、東京府勧業博覧会では両人とも審査員であったので、選考に当たりその意趣返しをし、その結果、千古は白馬会を脱退した、というのである。

青木繁の「わだつみのいろこの宮」が、高く評価されなかったのと似たような事情である。

しかし、そういう事情があったかどうか、千古本人が語った記録はないので憶測にとどまる。そういうあやふやな事情よりも、推測される落選の大きな理由は、次の事ではないだろうか。

この勧業博覧会は、政府により1907年に開催される予定であったが、日露戦争の戦費調達の経済事情から、東京府会開催へと替わって、明治40年、(190 7年) 3月20日から同年7月31日まで開催したものだ。

当時の歴史に目をやれば、明治37年 (1904年). 2月10日、日本がロシアに宣戦布告し、明治38年 (1905年). 9月5日に日露講和条約(ポーツマス条約)を調印して終結したのが日露戦争であるから、勧業博覧会が開催される直前の世相は、日本も列強に肩を並べたという高揚感に彩られていたはずだ。

下に掲げる図版は、その時代の気分の一端を示している。

「旅順開城ステッセルの降伏」という戯画 左の人物は乃木希典陸軍大将

哈爾濱(ハルピン=激戦地)の戦局は一方的に有利という図柄

馬に乗るのは総司令官大山巌元帥

絵の下に「清人我仁義の師に祝服す」のタイトル

軍人は陸軍歩兵軍曹の正装をしている

こういう国民的高揚の中で、列強に手玉に取られている日本の哀れな姿を構図にして示したのが千古の「誘惑」なのだから、主催者としては鼻白む( 興ざめがする )と言うべき思いがあったことだろう。

同年明治40年の第一回文展の最高賞が、「誘惑」とは対照的に、英気凛然の趣を感じさせる和田三造の「南風」であることが、その証であるとも見えて来る。

「南風」が重文指定絵画となった理由にはこうある。

「描かれるのは遭難した船乗りたち。そんな事態に遭遇しながらも勇壮な男たちの姿は、日露戦争後の高揚した気分に合い、観衆の評判を呼んだと伝えられます。第1回文部省美術展で最高賞を受賞しました。」ここからも、当時一般民衆が求めていたものが、どういう感覚かわかる。

しかし一方、日本は西洋列強の圧力に抗して、日本人のよき精神を維持し続けられるのかという危惧は、日本の実体が見えている知性には厳然とあった。この意識を持ち、日本の惰弱の面を指摘していた文化人で、よく知られている存在としては、夏目漱石の名を挙げられるだろう。

そういう危機感を現わした風刺画も当時描かれている。

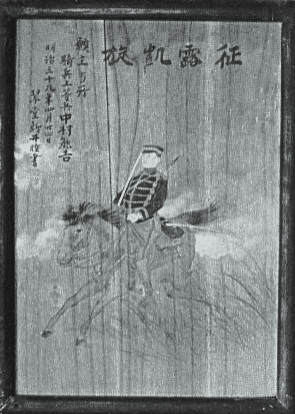

国内の南北戦争を終わらせ、欧州列強に追随し、太平洋に進出せんとするアメリカ合衆国を風刺している2枚と、批判の小文を下に掲げる。

「米国将に野獣化せんとす」食べられそうになっているのが日本

「日本人は隣人の高義にのみ信頼して可なるべきや」

高義とは日露戦争終結の仲介をいう。仲介者ルーズベルトを信じてよいのかという風刺。

ルーズベルト公の野心 ( 一部を抜粋 )

いよいよ ( 日露戦争終結の ) 談判が進んで、日本が償金を要求するの一段になると、もし日本が償金を得れば、その金で軍備の大拡張をするに相違いない、その暁にはフィリピンもハワイも日本の領有に帰して、自己の理想とする帝国主義を没却するものだと誤解して、新聞記者に命じて償金不可説を盛んに唱道して、わが政府を威喝したのみならず、恐れ多くも天皇陛下に親電を発し、償金要求の撤回を勧告し奉り、遂にかの屈辱的条約に服するの已むを得ざるに至らしめた。 (中略)

目下の処、米人の行動に対して、国民の発憤しているのは日本の外 ( ほか ) ない、太平洋沿岸の防御を必要ならしむる方角は、我日本の外ない。

小林千古は、外国に暮らし、その文明を直接見聞した人であった。年譜を見よう。

1888年、18歳でハワイを経て、サンフランシスコに到着。住み込みの雑用として働きながら英語を学ぶ。カリフォルニアデザイン学校(後にマークホプキンス美術学校)に入学し、学資を稼ぎながらであったため、通常4年を6年かかって卒業。

10年のちの、1899年ホノルルに渡り、絵を教え、肖像画を描く。

1900年ハワイを発ち、アメリカ大陸を横断、ロンドンを経てパリへ到着。大病に罹るが一命を取り留め、パリの田舎シャヴィユで静養。

癒えてイタリアの名所旧跡を訪ね、帰国の途に着くが、往路と同じくハワイに寄り1年間滞在し、ハワイでも製作。1903年ハワイから帰国。15年に渡る西洋見聞の歳月であった。

こうして千古の年譜を追えば、アメリカでの暮らしが長く、白色人種の黄色人種への偏見蔑視による辛苦を舐めたであろうことは容易に想像できる。

そうしてみれば、「誘惑」に描かれ悪魔は、明治初期から中期の欧州列強の圧迫の暗示と見るよりは、もっと近年の世界動勢を見た上で、肌身を以て熟知しているアメリカ合衆国を念頭に置いているものと見えて来る。

アメリカ合衆国は、日露戦争を傍目に眺めていて、日本政府の働きかけに応じて終結の仲介もした。しかし千古のようなアメリカ合衆国の真の姿を知る者は、それは表向きの厚誼と見抜いていたと言えるだろう。

この記事は、「小林千古、見捨てられた絵「誘惑」の痛烈な問い②」に続きます。

令和7年1月 瀬戸風 凪

setokaze nagi