2024年1月後半

寒さのピークに近づきつつあり

空気は澄みわたり

ぬくもりの記憶に愛着がとどまる。

20240116 Tue.

朝読書会の後、睡眠不足でぬくぬくと布団のなかで過ごした。

昼間にスーパーマーケットに買い物にいったら、鮮魚! まさに氷に浸けられたパツパツしたイワシやアジを買うことが出来た。普段は夜に買うことが多いので、鮮魚は置いてない。

ピカピカして見るからに美味しそう。アジを、二枚に開いて頭は落とさないでもらいたいと、下処理してくれる鮮魚売り場の方に伝えたら、どうもそういうやり方はないらしく、フロアにいる別な店員さんに向かって「ちょっとわからないから、きいてくれる?」と引き継がれてしまった。二枚にする場合は必ず頭を落とすそうだ。頭も半分に割るということか?と確認された。その必要はないし、それはちょっと大変なこと。それで、規定通りの二枚におろして、落とした頭が捨てずに一緒に包んでもらった。

帰ってすぐ、イワシの生姜煮を作った。アジは塩焼きにしようと思いながら、そのままに冷蔵庫へ入れた。明日帰ってきてから食べよう。

■

実にのんきな生活だ。

能登の方々は、全く見通しが立たないなか、隣近所と助け合ったり、避難所をまわすことに尽力したり、二次避難を考え始めている。

ゆっくり暖かい生活ではない。

■

午後早めに実家へ

母がイライラしている。私の従妹、母の姪っ子に連絡するように年賀状で伝えたのに何も連絡がないと。母も姪っ子も悪くない、意図がくみ取れていないだけで悪気はないのでは、と言うものの、なんだか今日は火に油のようだ。

この話、母はすぐイライラする。ちょっとした親戚内の片付け事。

20240117 Wed.

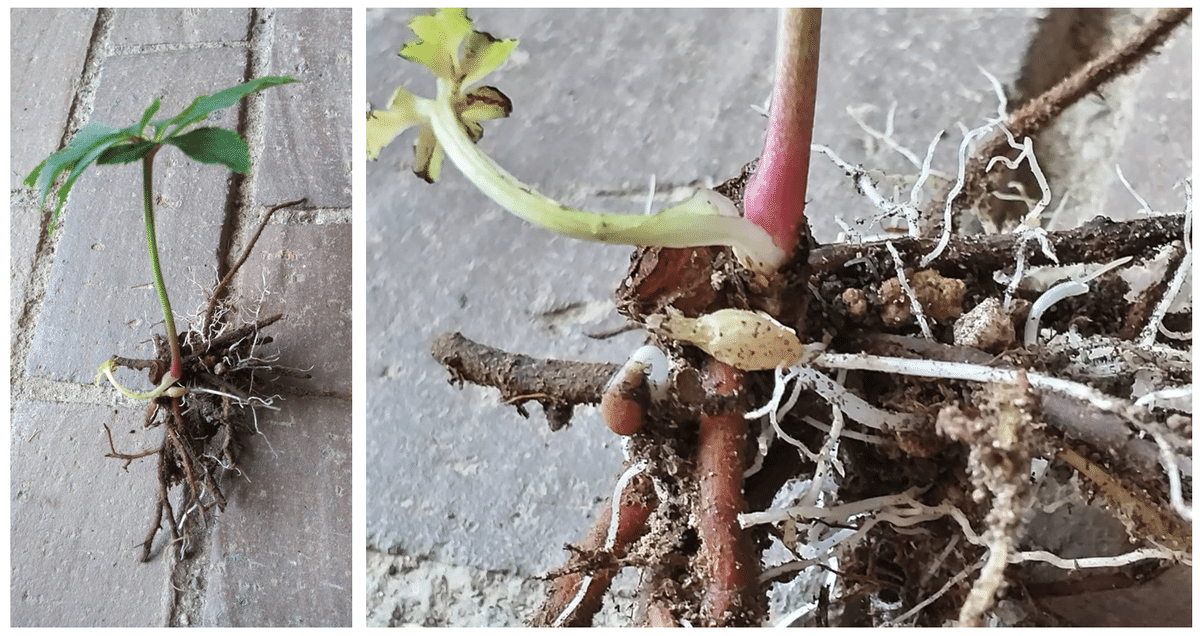

サンゴジュの木、痛んでいる部分を植木ばさみでチョキチョキ落とした。夏にかなり虫に食われてしまい防虫剤を散布したが効果があるのかないのか。新芽が出てきている。

ハナニラ。家の北東側に群生している場所を40cmくらい、その後、植え込みの間を何か所か。

柚子の実を食べているのはリスだった、との母の報告。

鎌倉の街中でリスが逆さになって柿の実を食べていたように、柚子の木にしがみついて実を食べていたところを目撃したそうだ。そういえば、今年、家の前の桜の木で走っていた。以前はここまでは来ていなかったように思うのだが、食べ物が少なくて進出してきたのか、あるいは、数が増えてテリトリーが広がったのかもしれない。

■

日航機と海保の事故、海上保安庁・日航がメッセージを読み上げた。

これは必要なこと。やっと出て何より。

時間がかかったけれど、ここまでやって良かった。

阪神大震災から29年。昭和99年。地震のときは昭和70年ということか。

■

今日予定していたYeLL初回の方(私にとって3人目)から本日キャンセルの連絡が来ていた。よもや忘れることのないよう結構気を付けていたので、拍子抜けではあるが、それはそれでよいのだろう。

体調不良ということだが、本当にそうなのか、それとも方便で他にやりたいことが出来たのか。そもそも年齢は幾つくらいだろう。若手リーダーなの?

ゆっくりこの方の会社について情報収集をした。

もう1件、前回私が開始時間に遅れたためキャンセルになった方(私にとって2人目の方)から、予定していた日の二日後に、難関資格試験の合格発表たあり、二次筆記試験に合格したとの連絡が入った。あとは口頭試験だけでほぼ全員受かるそうで、ほぼ試験合格だという。

前回私がカレールーづくりに熱中して開始時間15分後に気づいたことは痛恨のミスだが、この方の合格が見えたことで、あと2回のセッションをよりフォーカスして使えることになった。これは怪我の功名と言えるのか。当てはまるかどうかわからないが、結果的に良い方向へ転んだことになる。

罪悪感が少し和らぐ。

20240118 Thu.

眠れるが、早く目覚めてもう眠れない。

私にしては珍しい。

■

夕方、先日私が遅刻してキャンセルとなったYeLLセッションを実施。なんとか意味ある回になってよかった。

やはり何も予定なく退職するのは、普通なら落ち着かないことなのだ。資格試験にほぼ合格し、ほっとしているらしい。山登りで1点足場が決まると、次の足を置く場所を探せるようなもの。どこも決めずに踏み出すとグラつく。

グラついても、身体が自然とバランスをとって事なきを得ることもあるが、バランスを崩すと山登りでは命取りになる。人生やキャリアの選択においても同じような感覚になるのはわかる。

■

愛についてオンライン

一般からすればマニアックに自己探求をしている人が、人間関係について考えを巡らせ、実際そうであるか実体験を重ねたうえでの話を聴いた。

離婚手続きした翌月に、この話を聞くのはある意味滑稽かもしれない。

結婚1.0 近代の結婚、夫婦がつくる家庭というユニット、役割分担して時に依存関係になる。何かとガマンしつつ二人で生きるメリットを享受する

結婚2.0 精神的に自立した二人の結婚。それぞれ自立しているのであまり相互依存しない。それぞれ幸せに日々過ごせるが、パートナーである必然性に乏しい。ある日、違和感を感じて別れる。

結婚3.0 二人がお互いの違いに刺激されながら成長を続ける。自立しているがお互いを鏡としている。ほとんど離婚は生じない。

・・・という段階があるという。

私は3.0を目指していて2.0は出来るつもりでスタートしたけれど、実際1.0もキープできなかった。キープどころか作ることさえできなかった。

違いを建設的に使えると思っていたけれど、相手は違いに辟易していたり、困ったりしていたみたい。そして違っていることを良しとする私の態度がわがまま・自分勝手で、協力的でないと捉えたみたい。

自分にとって残念なのは、新しく二人で家庭というユニットを作ることを目指して、そのために動いていたつもりだったし、義母様がいることはわかっているので、新しく作りながら義母様も居場所があることを目指していた。

しかし実際には、もともと義母様と夫が過ごしている家に入ってきた私が、馴染まなかったという形になった。どうしたら馴染んだと言えるのだろう?旧来のものに溶け込む=旧来と同じにする、と彼らは捉えていたのか・・・そうだとしたら、それは無理なんだなぁ。そこにズレがある。

今日のオンラインセミナー講師は、元工学系の男性。愛について分析し、実験しながら理論をまとめている。面白い人がいるもんだ。

■

ダボス会議、開催中。

ゼレンスキーがロシア敗北まで続けると演説した。ああ、ネタニヤフを同じ思考回路。狂っている。

ダボス会議は、すでに西欧メジャーなネットワークが影響力を発揮する場であり、若手リーダーとして呼ばれることは名誉でもあるが、メジャーネットワークの駒になりかねないという様相もある。そのシステムに従っていれば安泰だと安住してしまうパターン。

世界が多極化している現状からすると、このネットワークに適応して安心することがよいことなのかはわからない。ダボス会議の意味が1971年発足時からこれまでに構築したものを、そのままやっていくか、変化させて既存勢力の拡大でなく新たな貢献をするのか、別れ道にいるように思える。

■

『根っからの悪人っているの?』

出版社、すごい

坂上香さん、本当にすごい。

犯罪を犯した青少年が、刑務所のなかで修復的司法のもと行われるプログラムに参加し、人間として全うに扱われる体験をして、こころを開き、こころを育てていく本。その当事者と、若者が対話する場面が盛り込まれているワークショップの記録。

会話が記録されている。だからドラマを観るように読める本。

無残な犯罪が起きると、「犯人は人間の心がないのか!!」と怒る気持ちが沸き起こるが、犯人の中には人間の心を持てないような育ち方をしている人がいるということ。

悪人ということを私達がどう捉えるか、自分事に考えさせる本。

出版社がすごいというのは、下記写真を見て思ったこと。

表紙折り返しに既刊書籍リストを掲載することは一般的だが、その下に予定とされる本タイトルを掲載しているのだ。仕事でいえば「これやります」宣言を公にコミットしている。やる気に溢れているなぁと感心してしまった。

■

母から、明日サンゴジュを根っこから抜いてもらう話が付いたと連絡。

20240119 Fri.

朝読書会

次の本へのアプローチ方法をああでもない、こうでもないと約1時間。

目次を見て、英語の内容を大まかに把握して、どうやら大きな山らしいことを把握。

■

映画『PERFECT DAYS』

私は面白いいい映画だと思った。

最後の役所広司の顏演技が評判だが、半分そうで、半分はそうではない。私達がそこに何かイメージを作っているだけで、何か意味あるストーリーを表現しているのではない・・・と思う。

そこまでの展開から、きっとこの主人公は人生の様々な場面、自分がここへ来た必然、そのなかで諦めたこと、自分がもはや得ることのないもの、ここでの愉しさ、美しさなどを心に浮かべているのだろう、たとえばこんなことを観客がそれぞれイメージしてよかったなぁと思うのだろう。

そしてエンドスクロール最後の一言、まぁ日本人ならよく言ってくれたと思い、初めて知る人はすごいなと思い、あるいは、知っている人は自分たちと同じ価値観だと思ったりするのだろう。

■

私が家出したとき、もう居場所がないと思ったけれど「しばらく渋谷から通うから」と電話連絡したことで彼のなかでは「私は家のことより仕事を優先する」と行動=評価が固まったのかもしれない。

”居場所がない・元カノ”、これが原因で、家出した後は「農作業を手伝うよ」と言いつつも、それが絶対に受け入れられなかったから戻るに戻れない。戻るのか迷いもあった。そこにコロナのソーシャルディスタンスもあった。その間に私は完全にあの家に居場所を感じられなくなった。4年前に物理的に家出して、その後精神的にもすっかり戻れなくなった。

8年前? 始発電車よりも早く家を出て歩いて駅へ向かった朝、あれが一番最初の家出だ。彼の冷たさ? あのとき、今後どうなるのだろう、だめかもしれないと思った。

『根っからの悪人・・・』本を読んでいて、居場所とかサンクチュアリのことを語っている場面で、上記のことが浮き上がってきた。

■

昨日から読み始めた本。『根っからの悪人っているの?』

ここに出てくる元服役囚や一般の若者が。語っていること・交わしている言葉。それらに気持ちが動かされる。そして同じ人間としてのぬくもりが感じられる。

そこに感じ取れるぬくもりは、PERFECT DAYSで主人公が大事にしている生活が基盤になるような気がする。

■

黒川伊保子さんのNHK「ふんわり」金曜コーナーからメモ

水一杯、勢いよく飲む、腸は水の重さと容積で動き始める

朝食、起きてから1時間半以内に、しっかり食べる

自律神経に影響ある

その結果、夜よく眠れる

時計遺伝子にそのリズムが関連している

整頓・Simple is Bestは自律神経にとって大事

探すだけで自律神経乱れる 1~3時間乱れる wow

迷いは自律神経を乱す

小脳、空間認知を使う

決まった服装は神経の乱れを少なくする

話者の医者は背広・Yシャツのパターン・色を決めている。ネクタイはそのときの気分で色々変える。変えるのはそこだけ

瞬間的に決められるならバリエーションが沢山あっていい

環境は変えられる

他人は変えられない だから他人を変えようと労力を使わない

Routineを守る ちょっとしたことで乱れる

思っているより何万倍も自律神経は繊細

顕在しているところだけ認識しているが、潜在しているところでも同じ

自律神経が整うようにしよう

■

母から、サンゴジュの木を1日で抜いたと連絡があった。それも80歳を越えた陶芸家がメインのお爺さんが! へぇ、すごい。4mくらいある樹を上からカットしていき、根っこは土を掘って繰り出して軽トラに積んで処理してくれるそうだ。丸一日。5万円以下。

とても寒い日だったので、抜いた後、温かいお茶を飲んで少しお話していただいたそうだ。1日でやってのけるとはすごい。

20240120 Sat.

足フットケア

時々行って足裏や指・爪をケアしてもらっている。

この方とは旅行好き同士、よく話をする。でもこの数年あまり旅行の話はできない。今回は映画から漫画の話になった。

よむべき漫画ってあるなぁと思いつつ、なかなか読み通せない。何をよんだらいいかもわからない。そんなふうに漫画から距離がある人にとって、こんな本が役立つよと教えてもらった。いまどきな本!

■

銀座ソニーショールームにて写真家 小澤忠泰さんの話を聴いた。

・一流の真似をする

・写真には人生が現れる

・最高機種である必要なく自分にあったカメラを

ああ、この方はコニカミノルタ時代からαを追ってソニーの製品を使っている方なのか。αに関わる採用に関わったものとして、かすかな接点を感じた。

長めに歩いた。

20240121 Sun.

鉄平さんのお刺身等。

その前に北鎌倉駅から一時間ほど歩いた。

雨上がり、黄梅が濡れそぼっている。

亀ヶ谷を越えて、JR横須賀線の線路の下をくぐり、海蔵寺へ寄り道をしてから鎌倉駅へ向かう。曇り空の寒さのもと、沢山歩いて暖をとった。

駅で今日のメンバー5人が集合して鉄平さんのお店へ。

まずお刺身。おまかせで出していただく。

わかめの新芽を茹でてポン酢と和えていただく。春先だけの美味しさ。

昨日捕れた太刀魚の塩焼きやウマヅラハギ、絶品アジフライなど。ここへ来ると新鮮で季節の味に喜びがあふれてくる。

しかーし。もともと香箱蟹ってことで予約して来たんだけど、いっこうに蟹が出てくる気配がない。金沢から取り寄せているから地震の影響で今日は無いのかな。蟹について何も鉄平さんからコメントがない。お任せだから、それはそれでいいのかも?!

隣の人と「出てこないけど、尋ねる必要ないよね、これでいいね」とこそこそ確認。

美味しく食べ終えて帰る道すがら「香箱蟹だったはずなのだけど・・・」とみんなで謎を共有。

こんなこともあるんだ。

一緒に行った人の一人が、先日のニューイヤーコンサートで歌を唄った人。

そこでオーケストラのコンサートマスターAさんの話になった。

Aさんは実績もあり、人気があってオーケストラを掛け持ちしている。かなりレベルの高いアマチュアオケからひっぱりだこの弾き手。ソロも上手。

でもそのスタイルは私にとっては確実過ぎて硬くてツマラナイ。

確実にオーケストラを引っ張ってまとめられる人なので、重宝されて人気があるのは理解できるけれど、面白みがない。お行儀良すぎるのか。

歌を唄う友人は、微妙な加減で強いリーダーシップを受けて、やりたいように出来ない部分があるという主旨を漏らしていた。音楽は同時進行に進んでいくから、ちょっとしたタイミングをその場で双方の呼吸でつくっていく。

きっと彼にとっての正解があって、それを重視し、そこへ持って行こうとしているのだろうけれど、歌の友人にとっては、もう少し自分に寄せた流れで演奏してもらいたいんだろうな。

いまのスタイルを越えたチャレンジをしたらいいのにね。クリエイティブな演奏やメンバーの力を引き出すのとは反対方向にあるよね、という話に至った。そのコンサートマスターにとっての正解の的が小さすぎて(小さいからみんなが揃う)、面白みがないのだ。発展がないのだ。

でも一緒にお店にいたメンバーのなかにも上記の話が通じない人がいて、ちょっとガッカリした。「でもひっぱりだこなんでしょ、それだから人気なんでしょ。」 自分の説得力、説明力に関して限界を感じた。

20240122 Mon.

・人生は旅

・PERFECT DAYSという映画、役所広司が演じる「平山」

・藤田真央の本

これらが自分のなかで一体に混ざり合っている。

穏やかな感じで、落ち着いた日々がベース。映画の平山と藤田真央本に共通している。彼らが揺れないのではなく、大いに揺れたり弾むのだが、ベースの安定はほとんど揺るがない。自律神経が安定している。

旅の始まりが藤田真央、彼はとても遠くまで旅をしそうだ。かなり旅の型ができていた段階の楽しみが平山。私は年齢的に平山寄りなのだけれど、何か中心が足りないような感覚がする。

人とのつながり、機微を愛する目線、それが平山の持ち味。そこにとても共感する私。藤田真央も基本その目をもっている。

■

YeLL四人目さんとの2回目セッション。

今回も音声の遅延があり、スムーズとはいえない対話。

加えて、この方と私は、使う言語が少し異なり、お互い言わんとすることを理解するのにちょっとだけ脳内変換が必要になる。ちゃんと受け留めきれない感がぬぐえない。

表面的に問題はないが、うまくいっているとは思えない。

どうしたらいいだろう。

■

役所で自分の住民票を取ってみた、本籍表示入りで。

本籍が反映されているか、まだ役所から個別の連絡をもらっていないので、確認のためだ。

大丈夫、表記されている。

その足で警察署へ行き、免許証のチップに記録されている本籍情報を変更してもらった。

20240123 Tue.

ラジオで聞いたスポーツの話。生島淳さん@スポーツジャーナリスト。

相手の目を見ないことが日本スタンダードだと?!

いまラグビーで目を合わせてコンタクトするように敢えて指導しているそうだ。アイコンタクトが成立するために、同じメンバーを継続して選抜していく。ラグビーの試合中、声が届かないところでは目が鍵。

目を見ないことが多いとは思うが、それがスタンダードという認識がなかった。目を合わせないことがスタンダードなんだ。ちょっとショック。

尊敬する目上の人と目を合わせない。たとえば主将リーチ・マイケルを前にすると新たに入った若手選手は最初目を合わせないのだという。

天皇皇后陛下と目を合わせるか?というと確かに不遜な感じはする。(園遊会ではどうなのだろう?) でも同じチームで目を合わせないんだ・・・驚き。

私は目を合わせることは、相手に敬意を表すことであり、存在を認めることだと思っている。

昔(1995年頃)会社で部署を移った時、廊下ですれ違う先輩に目を見て笑顔で会釈しても、向こうは視線を合わせず会釈も無視されてショックだったことを思い出した。規模が100人以上と人数が多い部署ではそういうものなのかなと、30人ほどの組織から異動してきた私は納得しようとした。でも、その人が私を重視したくない、軽んじたいという気持ちも感じていた。

その後、2000年代、例えば出向先会社では、面識があり話したことがある人とはそれなりの挨拶があったなぁ。さらにその後、2010年代は、相当大きなフロアに200-300人位いる組織でも、会話したことのある人とは、それなりのアイコンタクトや会釈があった。それをしたくないときは、スマホとか書類を見ながら、忙しいオーラとか、いっぱいいっぱいオーラをまとっていた。目上の人になるほど、何でもないところですれ違う時に笑顔で挨拶する人の方が周囲からの評判がよい、という時代になっていた。

そんなこともあり、ラジオで話されていることがにわかに信じられなかったのだけれど、実際そうなのだろう。代表選手の間で、アイコンタクトが少ない。一般にコンビニ店員とは目を合わすことも、言葉を交わすこともない、それがスタンダートだと。

ちなみにゴリラは白目が無くて、目のコンタクトは出来ないそうだ。

人間は目でコミュニケーションを取ることが一番早くて意志が通じる方法だ。その意味を読み取る能力さえあれば。その能力は馴れで得られる。

フランスでは店員と目を合わせないと注文もできないという。

そういえば、歩行者とドライバ―のアイコンタクトは重要だ。私は横断歩道を歩くとき、運転手の顏というか目というか、アイコンタクトをするときもあって、それは「渡るからね」という意志を伝える感覚。反対に運転手の側で、目が合っているかどうかはっきりわからないけれど、アイコンタクトをして、待ってるよ、という確認をすると安心してわたってくれるように思う。

そういった判断が不要で済むように、横断歩道に人が居たら絶対に車は停まっている、というルールになりかけている。歩行者優先という法的ルールを徹底しているわけだ。大きな横断歩道では敢えて車に先に行ってもらいたいこともある。そのほうが有難いのだ。そんなときアイコンタクトで意思疎通が出来るといいなぁ、手のジェスチャーも必要かな。

勿体ないなぁ、人間。

■

午後、京都から出張で東京へいらした方と一緒に渋谷SKYへ。

天気もよく空気が澄んでいてラッキー。

待ち合わせ場所をかなり綿密に決めて、中央改札(JR渋谷駅2階)の渋谷スクランブルスクエア側とした。15:30の待ち合わせ予定が、15:20くらいには到着していらしたご様子。15:24に着いたときには待ち合わせ場所に立っておられて、周囲をキョロキョロなさっていた。

渋谷駅はわかりにくいからキライなので行かないとか、渋谷の待ち合わせは出来ないとが言われているけれど、バッチリ京都の方とお会いできた!

渋谷SKYは時間指定のチケット、1週間前にサイトを覗いたらすでに14:30以降は売り切れだった。致し方なく13:30-14:00入場のチケットを購入しておいて、本日、仕事の都合で遅れてしまう旨、渋谷SKYへ電話連絡したときちょっとだけ"京都から来た人が"を強調し、15:30頃行けることをお伝えしておいた。それを来館時カウンターで伝えるよう言われて、年間パスポートを持っている私はそれをお伝えすることで、すんなり入れてもらえた。ああ、よかった! さらに一緒に入場することでネット2200円のところが1100円返金された。

大型の寒冷前線のために大雪になっている箇所が多いが、関東南部は昨日雨が降っただけで今日は快晴。富士山は雲に隠れていた、丹沢や秩父の山並みがくっきり見える。北東の筑波山も見える。房総半島・伊豆半島も。目が良い人なら大島も判別できるのかもしれない。

四方を一通りご説明し、その方が以前訪れたことのある場所が、どのあたりかを指し示したり。一角で空中写真を撮ったり。夕陽を眺めたり。ビジネスに携わっているその方にとっては新鮮な時間の過ごし方だったみたい。

ひとつ下の階で、ビールと発砲水で乾杯して、夕陽に照らされる街を見ながらお喋りした。

新幹線に間に合うよう品川駅までご案内してお別れ。

普段と違う視点で景色を眺め、何かの制約に縛られずにフランクにお話できる時間はとても楽しく贅沢なことだった。

■

夜実家へ。YeLL

昨日セッションしたYeLL四人目さんから、セッションノートへの書き込みコメントはなかった。閲覧しただけだったか…。私からの情報量が多すぎるのだろうか。やはり、あまりうまくかみ合っていないということなんじゃないか・・・。

20240124 Wed.

0時過ぎに寝て4時前に目が覚めて、そこから眠れなくなった。寒くて仕方なくお茶を淹れて、ベッドで本を読んだりメモを取ったりした。そのまま朝まで。雨戸をあけてだんだん白じんでくる空をみて美しいなぁと思う。

実家でしか朝の空は見られないから。

■

実家の冷蔵庫、野菜室には、忘れられたネギ、2パックかと思ったら3パックあったミニトマト。それらを使ってスープとサラダを作り朝ごはんにした。

ネギは2本残っていて、半分以上がぬるっとしていた。そこを除けて、大丈夫なところ(この表現なにw)を小口切りに。他にエリンギ、セロリ。サラダはミニトマト、キュウリ、セロリをヨーグルトと調味料で和えて、ロメインレタスをちぎって敷いたうえに乗っける。ロメインレタスは元気だが、前回来た時から使っていない模様。冬だしね、あんまりサラダ作らない。でももう一個ロメインレタスがある。

母曰く、今週は買わないようにして、野菜市場にも行かなかったそうだ。

古い野菜が残っていても、母にとってはその存在を忘れてしまったら、それを自分で始末しない限り何ら問題がないのだ。

■

芝生の目土を入れた。といっても、いつぞや北の丸公園で見たほどに沢山ではなく薄っすら。これで足りるのかな? 芝生がへこんでいるところには、多めに入れたが平らになるかどうかわからない。

目土を入れる前に、芝生の雑草をあらかた取った。主に3種類。①稲っぽいタイプ、②スペード型の葉っぱをつけて真っすぐした根をもつ取りやすいタイプ、③クローバーの仲間。ほかに時々チドメグサがいるが、それほど多くない。

昨年夏、除草剤を規定の1.5倍くらいの濃度で撒いたら、てきめんに雑草が少なかった。これはいいことだったのか、行き過ぎだったのかわからない。土や生態系にとって良くないことなのかもしれない。でもお正月にきれいな芝生を保てたのは、精神衛生上よいことだった。ツンツン伸びた雑草を観て見ぬふりをしたり、自然はそういうものだと捉えるとか、ちょっとした苦労をしないで済むから。(あ、これも自律神経?!)

それと春先まで強化月間であるハナニラ。今のうちに取っておけば、花が少ないということ、今のうちなら他の雑草や植木の葉が少なく見つけやすいこと、この2つが理由だ。今日は、クリスマスローズの近くに住みやすそうに葉っぱを伸ばしているところを見つけた。芝生に顔を出しているところは、芝生を一部引っぺがして抜いた。

特にクリスマスローズ周辺はハナニラの楽園、サンクチュアリー。長年居座っている場所は、球根を取っても、沢山根を張っていたり、小さな球根が出来ていたり、見えない球根がどこかにあったり。私には見えない種が沢山あるようだった。

小さなクリスマスローズに絡みついているところを捕獲。

ほんとにスキマを見つけてうまく生息している。すみっこぐらしみたいな奴だな。

増やす方法を複数持っているハナニラなので、徒労で根絶できないとわかりつつも、増えるスピードを押さえるためには、やっきになって取るしかない。抜きながら、もしかして平和ってこういうものかと思った。不断の努力をしないと、どんどん一方へ傾くもの。

□

母は、私が庭仕事している間、うまく私を外に出して(?)落ち着いて宿題の本を読んでいた。母は私に邪魔されたくないんだな、いると影響されてしまう。私が庭仕事に出たら、部屋に上がらずに休憩できるよう、お茶とお菓子が庭へ出るポーチにおいてくれていた。すみわけだ。

「親にもあれこれ言ってほしくなかった」と、昼ご飯を食べながら話していた。

そういえば昨年、月山を歩いたとき、石段があるとか、滑りやすそうなところでいちいち振り返り注意を促す私に「大丈夫、気を付けるから放っておいて」と言われた。ああ、言い過ぎたとは思ったけれど。

今日はキッチリ宣言された感じだ。

しばらくは一人での生活をエンジョイしそうだな。そして母は、突然倒れて誰もいなくて死んでしまっても、それでいいと思っているのだ。

まぁそれなら仕方ない、と、こちらも腹をくくるしかないな。

■

母は旧東海道を歩いてみたいらしい。以前、何回か知り合いがご夫婦で歩いている話をしていたことがある。今日は「あなた興味ないの?」と聞かれた。うーん、100km歩いたなかで旧東海道と重なっている部分はあるけれど、それを京都まで歩き繋げない気はあまりしないんだけどな。でも、こう聞いてくるということは歩きたいんだな。

大津の方とか、良さそうなところ、ついでに歩けそうなところを試しに歩いてみるのはアリかも。

検索すれば、実際歩いた方の地図があり、ブログがあり、本があり、ツアーもある!

20240125 Thu.

朝ベイトソン。精神病の話。

ダブルバインドが一体どういうものか。

当時、精神病は遺伝だとか、本人の奇行をいかに抑えるかなどに注目が集まっていて、患者は電気ショック・投薬・脳波刺激などを受けて非人間的な扱いを受けていた人も多かった。そのなかで、周囲の身近な家族とのコミュニケーションのもつれが、本人の認知理解に影響を与えて、関係者それぞれが防衛的に取る行動が事態を再生産していくという見方は斬新だった。いまもその見方は病理を成す一端としての地位であり、全てを説明するものではないが、大きな意義がある。

このようなアプローチが出来たのは、ベイトソンがそれまでに東南アジアの少数民族を観察して得た知見をもとにした独創的な発想によるところも大きいが、面接記録を録画や録音できるようになった技術導入も大きい要素だ。と、読書会参加者の心理系の方が指摘してくれた。フロイトの時代とは違うのだ。

□

その話を読んでいると、火曜日の朝のことを思い出した。

あの場に4人いて、私が伝えていたことを、Aさんがああ言っていたけどどうですか、どうですか、どうですか、と私に聞いて来て撤回させようとしていた。Bさん、CさんはZoomということもあるのか、何の反応もしなかった。何も反応しないことが、ある意味加担になっている。

そのことを、ちょっと個人的でネガティブな話だと思いつつ読書会メンバーに話した。すると面白い展開になった。

これはダブルバインドで話すお母さん(Aさん)と、この場に嫌われては困る私との会話に、誰も介入せず、本来ならお父さんなど第三者(Bさん、Cさん)がまぜっかえすなど、何らかの動きをする可能性も考えられたのではないか。

そして、私にどれだけの返し方がありえたかという課題もある。固まらずに、何通りかの方法で自分でまぜっかえすことも出来れば場はかわった。

たとえば、ということで、ベイトソンメンバーより、大阪人、特に大阪のおばちゃんはダブルバインドをまぜっかえす方策を沢山持っている、何ならダブルバインドを愉しむくらいのレベルにある、と話してくれた。それはツッコミとなり、それを愉しむためのボケとなり、大阪の話術になっているのではないか、という仮説。そしてそのような技術が生まれ育ったのは京都人と顔を突き合わせていたからではないか。都人の京都人と、商人の大阪人が繰り広げた多くの会話・対話から開発・発展させた話術なのではないか、ということ。それと比べると東人、東京の人は、額面通りの何の捻りもない話をするわけだ。それが私だ。

ということは、大阪人の会話、漫才を聞いて方策のバリエーションを拡げられるのかもしれない。それが戦う武器にできるかもしれないし、戦いを遊びに質転換させることもできるかもしれない。

□

そしてさらにつながったこと。前日に実家で小学生のときの通知表を読んで思い出したのだが、小学校1年生のとき、3人くらいでよく遊んだり下校していて、そのなかの一人が、今思えば意地悪だったり、ダブルバインドをしていたんだろうな。コミュニケーションがどうだったかは覚えていないけれど、当時に流行り出したジャンプ傘(ワンタッチ傘)が眼の近くに当たって、ケガをしたことがある。 2年生になったら、その子と学区変更のため学校が分かれ、転校した先での一学期の通知表に元気を取り戻した、という記述があったのだ。学校というものに馴れたということかもしれないし、その友達のことかもしれない。

その子もお母さんからのプレッシャーがありそうな子だった。

とにかく、私はダブルバインドがあったときにフリーズするパターンがあり、なおかつ東京人ゆえに対応するバリエーションが少ないわけだ。関西人には成れないが、少し学ぶと良さそう。

■

京都アニメーション放火事件、判決が出た。

生い立ち 25分

https://www.youtube.com/watch?v=4lTllwELs5c

幼少期に大きな傷つきがある。それを克服しようとして生真面目に頑張ってきた青年期がある。時代の不景気さも手伝い、頑張った割に報われた気がしない・むしろ損をしている状況に追い込まれた。その追い込まれ感が更にネガティブな認知を生むスパイラルにハマった。人のつながりがなく、その認知は修正されずに犯罪に至った。

死刑制度が日本に根強く残っていて、被害者のメンタリティから死を求める状況もよくわかる。先進国の多くでは死刑制度はむしろ廃する方向だと考え併せると、人を死なせたという罪を犯した人を、殺すということは「目には目を」と同じともいえる。

一方で、そこに発生する費用はそれなりに大きく、それだけの財源をかける必要があるのか?という意見もわかる。単に生かすためだけなら勿体ない。

生かして無期懲役にして、事件の背景などを解明し、それに基づき社会を変えていくことこそ、いま行うべきことなのではないか。

うーん、というか、ほぼ構造はわかっている。詳細に調査確認するためにはこの犯人との対話・調査が必要。社会を変えていくために、負債として彼を生かしておく・・・のか?

□

アニメ好きな人の話をきくと、京アニの作品は本当に感動があり、進化しつづけているという。昔の価値観が主軸の人は歌舞伎座が燃やされて多くの人が亡くなったのと同じようなもの。それだけの損失を引き起こしたことへの怒りや悲しみは消えることがない。

行動したのは犯人1人だけだが、その動機を作ったのは、一人の中でだけ作られたものと思えない。ということは、他にもその動機を持っている人がいるということだ。それが行動化するか、しないかは、ロシアンルーレットのようなもの。

これだけ悲しみを引き起こした事件がなぜ起きたのか。

考えてみるとそこに社会のひずみがあり、それはまわりまわったら、私の・あなたの、身近な振る舞いや言葉にも関わりがあるものかもしれないのだ。

■

今日も空気が澄んでいる。よって、渋谷SKYへ登ってみた。

今日は富士山も見える。

この斜めに入る光の屈折を誰かに説明してもらいたい。

そしてほぼ満月。明日1月26日(金)2時54分が満月ということだから、うん、これがほぼ満月だ。今晩が実質満月だ。

明日朝読書会の準備で、英語のスライドをDeepL翻訳を使いながら訳していくのだけど、コピー機能や翻訳がフリーズする。無料だとこんなに使いにくくなったのか?

それとも私のパソコン端末のメモリの問題なのか。

明日朝早いことともあるが、地震が気になる。

服を着たまま寝よう。

20240126 Fri.

勉強会。

気が進まないが、一応事前準備をして参加し、それなりに「弁証法とは、実際に人の認知が進む過程において、いかに組み込まれているか」を考えたり実体験を紐づけることができた。

しかし前回ちゃんと状況を把握できていなかったことの証左として、利用するスライドファイルを誤って認識していた。今回使わないスライドを訳して準備していたのだ。はぁ。同じような60枚ほどのスライドファイル。訳しながら、あれ、こんなことから始まるのか?と疑問に思ったのも事実なのだが。実際使うファイルを確認すると、私はダウンロードしていなかったようだ。やはり前回火曜の読書会では、頭がちゃんと動いていなかったみたい。

■

しこしこ、同窓会の予告案内を、先生方・クラス友人でまだ送っていない人への送付準備をした。

今日のうちに投函しよう。週明けに届けば1月中ということになる。

■

弁護士が控訴。京アニ放火事件。

すればいい。無期懲役で、きちんと社会と本人の妄想・生い立ちの関係を、様々な人が読み解く機会をつくるべきだ。ただしその控訴により、被害者側はひどく気持ちが逆立てられる。

秋葉原の犯人は、それをすることなく、死刑執行された。

本人も犯行時供述していたそうだが、社会が以前よりも厳しくなったことと家庭や生い立ちの問題、本人はある意味生真面目でやる気があったことが共通している。

■

台湾から25億円もの多額寄付が能登地震のために寄せられた。

八田 與一が石川県金沢市出身。水利技術者、台湾にて上下水道の整備(そのっ結果衛生状況が改善)、台南の水利を抜本的に改善するダム建設に従事して銅像まであるそうだ。

一滴の水に恩で報いようとするのが台湾人精神だと。『受人滴水之恩、当似湧泉相報』. ~一滴の水のような恩にも、湧き出る泉のような大きさでこれに報いるべし~. 困った時に助けてもらったことは、決して忘れずに恩返しすること~という。なんて情感あふれる応援だろう。

2週間25億円。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d41e423c2238c60aee8273bb75f5f04885df7192

■

いくつか気になる身体症状。

皮膚科 いぼみたいなものが首の後ろにできた

整形外科 上腕、肘に近い部分が相変わらず痛い。9月10月から感じていて12月にも受診して続いている違和感。

眼科 しばらくチェックしていないことと、PCで動画を見る時間が増えすぎていること、この冬、さらに一段視力が落ちたこと。加齢性黄斑症のリスク遺伝子があることから、チェックするタイミングに来た気がする。

コロナ以前と以降では、書籍に書いてあることの意味も違うし、社会現象も違う。変化のスピードも速くなっているような気がする。

そして私にとって、夏はだいぶ前のことだし、昨年の晩秋~12月もかなり昔に感じられる。1月前半にあったこともなんだか時を隔てたことのように思う。

なんなんだろう。

わすれっぽくなる老化といってしまえば、すべてそれのせいにできる。「全部大泉のせい」「すべて、ぼくのせい」「すべて遺伝子のせい」「すべて老化のせい」というわけだ。

そんなことも踏まえつつ、最近の身体症状は体内に炎症や不要物があり、そ

■

そういえば東日本大震災のときには、すぐにヘリコプターからの取材映像が報道されたけれど、なぜ能登ではそれがなかったのだろう? わからない、全容はつかめないの一点張り。

正月だから・能登以外を含む広範囲だったから・他にある?

1月22日にテレビ金沢が取材した映像を観た。なぜ東京のキー局は出来なかったのだろう。金沢も地震の被害があったから、であろうが。わかるようで納得いかない。

自衛隊の航空部隊から撮影することもできるだろうに。

メッシュ状に撮影してデータを集めることが、全体をみるうえで優先順位が高いことであろうに。それぞれの自治体にはその余裕ないが、国土交通省・国土地理院・政府直轄のリスク対応チームが、自衛隊の航空部隊と協力すればできる。民間でも政府でも画像処理チームが関われば大まかな被害概要を把握、道路寸断状況、集落の場所特定など把握できる。できるはず。

https://www.youtube.com/watch?v=-yRvMXMgJoc

・七尾の海沿い、道路が完全に寸断され、割れた道路から転落している

・穴水は民家の倒壊、

近隣空港:能登里山空港、富山空港、松本空港、小松空港、福井空港

■

見慣れた風景、形が変わることはとても衝撃的で傷つく。土地の形が変わること、住んでいる町、倒壊した家々、津波にのまれて壊れていく様は傷つく。

能登では4mもの隆起により港が港ではなくなってしまった。海岸線がずっと沖へ移動し海に覆われていた底が露出した。心の拠り所としていた場所の神社の鳥居が倒れた。道路はヒビが入ったり隆起してひん曲がった。土砂が崩れて道を塞いだ。住み慣れた家がつぶれた、傾いた、壊れた。津波にモノがさらわれた。朝市場は焼け野原になった。

このうちのひとつが起きるだけでも、かなり心的ダメージを受けるが、何もかもがそうだ。

沖縄の首里城が燃えた時、ノートルダム寺院が燃えた時、阪神淡路大震災の英の倒壊・横倒しになった高速道路、壊れた線路、長野から新潟にかけて小地谷などの地震、東日本大地震、北海道の地震、熊本の地震。

干上がりひび割れた白米千枚田、浮き上がった漁港、砂浜が岩場に変り遠くへ行った海岸線、崩れた山の形、土砂に埋まった道路・家・畑。大きな水たまりになった集落。

これからも大きな地震はあるだろう。富士山の形が変わるかもしれない。

こんなとき、何をよりどころにするのか。

一日一日、いまを生き抜こうという気持ちを、縄を撚る様に少しづつつなげていくことになる。そのくらいしか今思い描けない。覚悟というとそのときそれだけ強い気持ちを持てるか、わからないが、後から思えば覚悟ということになるのだろう。そのときは、たぶん少しづつ少しづつ、生き続けようとしているだけ。進み続けたい。

20240127 Sat.

ゆうべも服を着たまま寝た。何となく地震が怖くて。でも地震は発生せず一晩ぐっすりねた。

テレビ金沢が取材した、白米千枚田の様子をみた。ひび割れたところから水が抜けてしまった。

■

能登空港が再開した。

輪島塗に関わる職務群への支援を国も考えるそうだ。

氷見の番屋街が再開。以前、2016年か2017年の冬、行ったなぁ。

行ける場所には行くことが応援になる。

珠洲市で罹災証明書の発行が始まった。

入浴支援が始まった。これはほんとに嬉しいことだろうな。https://news.yahoo.co.jp/articles/61d7080a9b5c6954ec18033b8f086603a3b5c1f6

20240128 Sun.

今朝も服を着たまま目覚める。地震は発生せず一晩ぐっすりねた。これで3日。

東京・神奈川も来た、地震。

といっても震度4。東京湾海底80kmが震源地。

千葉へスタバスタンプを取りに行こうとしていたが、行ってなくてよかったな。あれだけの揺れはちょっと心配になるもの。

輪島塗小規模400軒8割が半壊

水揚げ、4m隆起して漁港が機能を失った

生業の再開にかなり時間とお金がかかる

地域の医療も厳しい環境に追い込まれる

■

羽黒山山伏 ✖ 金融会社女性次長 対談

<女性次長さん(山伏でもある方の言葉>

平日でもリトリートに参加すること数回。会社の人に「私山に帰らないと仕事ができない」と伝え「この人は時々山に返さないとダメだ」と思われている。野生に帰らないといけない。

→男社会と戦うのではなく、溶け込み自分を活かしている

リトリートに参加し、いかに企業社会で頭だけをつかっているか、人間的なバランス

→気づきが早い、実践に取り掛かるのが早い

鍋物だとみんなのものを取り分けたりをさりげなく。いつのまにか。これ見よがしでなく。ダメダメだった時代。アルバイトで女性起業家のところでスタッフをしているとき散々怒られた。頭で考えてちぐはぐになっていた。正しいとか評価されたいとか。自然に体が感じること、自然と動けばよかったんだと今なら思う。

→その場に必要なことをシンプルに行動する、それだけ

闘う時に、自分のそこにある想いをしっかり出すと相手も出してくれる

戦いは時に必要。

→必要は戦いもあり、闘うときは腹を据えて行う

ぐるぐると活動しているうちに、遠心力が出来てきて、それが自分の軸になった。考えているだけでなく、身体を動かして体感する。特別な場所である必要はなく、街路樹との対話にもその一端はある。

→自分の軸が出来てくる(軸を作ろうとするのではない)

雑草は雑草、作物は作物なりに、すべて自分の命を自分のために命を輝かせている 命が濃い 修行終わりの顏も同じように、命が濃い感じが重なった

→その人なりの、命が濃いさま

<山伏の言葉>

思考だけで解決するのではない。

野生。人の中に無意識という魂がある。

思考と魂両方ある。崖を思考で捉えると、いやだなとか思う。

身体で感じてきたことを「それでいいんだとやってきた」

自然 祈り 命 魂

彼女はゆるやかに頑固である

軸とは、やっていくなかで出来ていくもの

意識するから出来ない

ただみる ただきく

主観を入れない

魂や霊性を表現していく

能の世界では、魂で生きてる人と亡くなっている人が話をしている

実態・現実。思考で、理屈で、説明できないもの。

昔は多くの人が山伏修行をしていた。そして今でいう思考と野生とを使い、自然なまま生きること、あの世とこの世、連続性をもっていた。

■

たまたま今日、Facebookで今年証券会社の副社長になったという女性が、同じピアノの先生で習っていた1歳違いの既知の人だったということがわかった。連弾を弾いたこともある。

驚き。

その人はきっと当たり前と思うことを積み重ね、日々仕事をしてきた結果なのだろう。

私もそれは同じだ。でもどこかが大きく違う。

■

能登へボランティアが入り始めた。

軽トラに、もう使えない大きな家具や建具を載せて運んでいく様子を映していた。それがあって、やっと家の片付けを開始できるのだろう。

地震から約1か月。やはりここまでの期間、長い。

20240129 Mon.

朝読書会、次に読む本を相談。

候補は『気流の音を聴く』『他人の靴を履く』

同じ日に二人の金融女性マネジメントの話が入ってきたので、山伏と対談した方に紹介した。余計な話かと思いつつ、これはセレンディピティ。きっと意味のある偶然だ。

喜んでくれたようだ。参考になるとメモも取ったそうだ。先をいく人のインタビューから覚悟を感じたそうだ。

同じ金融業界を歩く二人。

いつか二人が会う場を作れたらいいな、ぜひそうできたら嬉しい。

■

金沢への二次避難、県外への避難者への行政対応。

降雪後の土砂崩れへの警戒

20240130 Tue.

朝読書会。引き続き認識論・弁証法。

考えると思う、どう違うか、どこが同じか。

われ思う、ゆえに、われ在り。

仏: Je pense, donc je suis[1]、羅: Cogito ergo sum

これは英語で言えば、I think, therefore I am.というのかな。とにかく思う=thinkを使っているそうだ。

考えると日本語で言うと、論理的に考える、Critical Thinking, Logical Thinking, Design Thinkingなどがイメージされる。解釈するとか、想像するということは、考えるに入らないような気になっているが、thinkで指す範囲は両方らしい。

Thinkに入らないものは、刺激を受けて感じるにちかい思うことかな。

弁証法をベースに、思考スタイルを拡大していくことで認知を拡げたい。

チャート2枚しか進まなかった。それでも内容充実していた。3人寄れば文殊の知恵とはまさにこのこと。

■

能登地震に関する国会での首相答弁がもの悲しい。

大地震が予想されているにも関わらず、基幹となる道路整備が後手後手になったのはなぜかという投げかけがあった。たられば、で偉そうなこと言うなとも思うが、そもそも災害が起きることを予想した道路整備や、空路から入るなどの対策が、あまり事前に考えられていなかった様子は見て取れる。

被害状況がかなりまとまってきた。石川県238人。

ここ数日は1日に2人、3人とポツポツ増えていた。

20240131 Wed.

親戚が上演に関わっているお芝居を見に行った。

お芝居の前に浅草GATE HOTELのロビーで待ち合わせたところ、見事な眺望に出会った。

目の前にスカイツリー、ビールジョッキ、金のうんこ。

足元近くを見ると浅草寺全体が見える。

お芝居は前進座「花こぶし」

浅草公会堂にて14:30から。この場所へ行くことも初めてだ。

腹ごしらえは、親子丼と食後のコーヒー

・浅草鳥よし

・ローヤル珈琲

初の前進座を観たが、とてもいいお芝居で面白かった。

話の筋もいいが、何より俳優さんの語りやセリフ回しがいい。語りからイメージされる光景、感情、深み。芝居中に3回くらい出てくる語りメインの場面が、徐々に情感を増して感じられクライマックスへ至る。

主人公は恵信尼という(・・・えしんにと一発で変換できた。PCの方が頭いい!)、親鸞の妻だった人。親鸞はお坊さんとして、日本で初の妻帯者だった。そんなことを日本史で聞いたかもしれないがすっかり忘れている。親鸞との出会いから親鸞が亡くなるまでを通した人物伝。

私にとって、総じて歴史の影に隠れて知られることの少ない女性像としての恵信尼、法然や親鸞がなぜ迫害されたのか、鎌倉時代の仏教僧と山伏の関係など、学ぶことが多かった。とくに平安時期の公家むけの仏教と、平民も含めた衆生をとく鎌倉仏教との違いは、歴史で習ったことであっても、お芝居のなかでより多層的に捉えることができた。

劇団はコロナを経てさらに経営が厳しくなっているようだ。それでも音楽・音響・舞台大道具・小道具、そして何より役者さんたちの精進の結果が現れている舞台は、完成度が高い、と素人が言うのははばかられるほど、ちゃんとしている。(こんな語彙しかなくて申し訳ない。)

この演目を全国で演じる。

感謝し、助け合い、分け合う生活を実践してきた人々の暮らしを知、人物伝のドキュメンタリー演目としてとても見ごたえがある。いま紫式部が脚光を浴びているように、恵信尼もひとりの女性の生き様として、観たら多くの人の心に刻まれるだろう。少なくとも観て幸せな気持ちになるはず。

2024年 2月26日(月)~29日(木) 京都駅ビル内 京都劇場

2024年 3月6日(水)~8日(金) Niterra 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2024年 9月11日(水)~17日(火) 大阪日本橋 国立文楽劇場

この公演は文化庁文化芸術振興費補助金を受けてアートキャラバン21となっている。サイトを見ると有名劇団の名前がこぞって上がっている。私が知らないだけで、こんなに舞台が作られているのだなぁ。

https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/93710101_01.pdf

母やその方と別れた後、だいぶ離れた駅から歩いて歩数を稼いだ。今日は寒くなく、風も強くなく、夕闇のオフィス街は明るい雰囲気だった。

今晩も服を着て寝る。

なぜだろう。

半月前も、一か月前もひどく昔に感じられる。

能登地震の傷跡は深く鋭く、まだまだ半歩づつでも前へ進みたい時期。

濃い時間。

このギャップ。能登とここのギャップではない。

あのときの自分と、いまの自分とが、かけ離れた感じ・隔たっている感じ、なんだろう?

いつもお読みいただきありがとうございます。

または今回たまたま目に留めてくださりありがとうございます。

同じ時代を生きているものとして、お互い濃い時間・命を濃く、歩んでいけますように。