『はにわ』東京国立博物館(2)

前回の続きです。

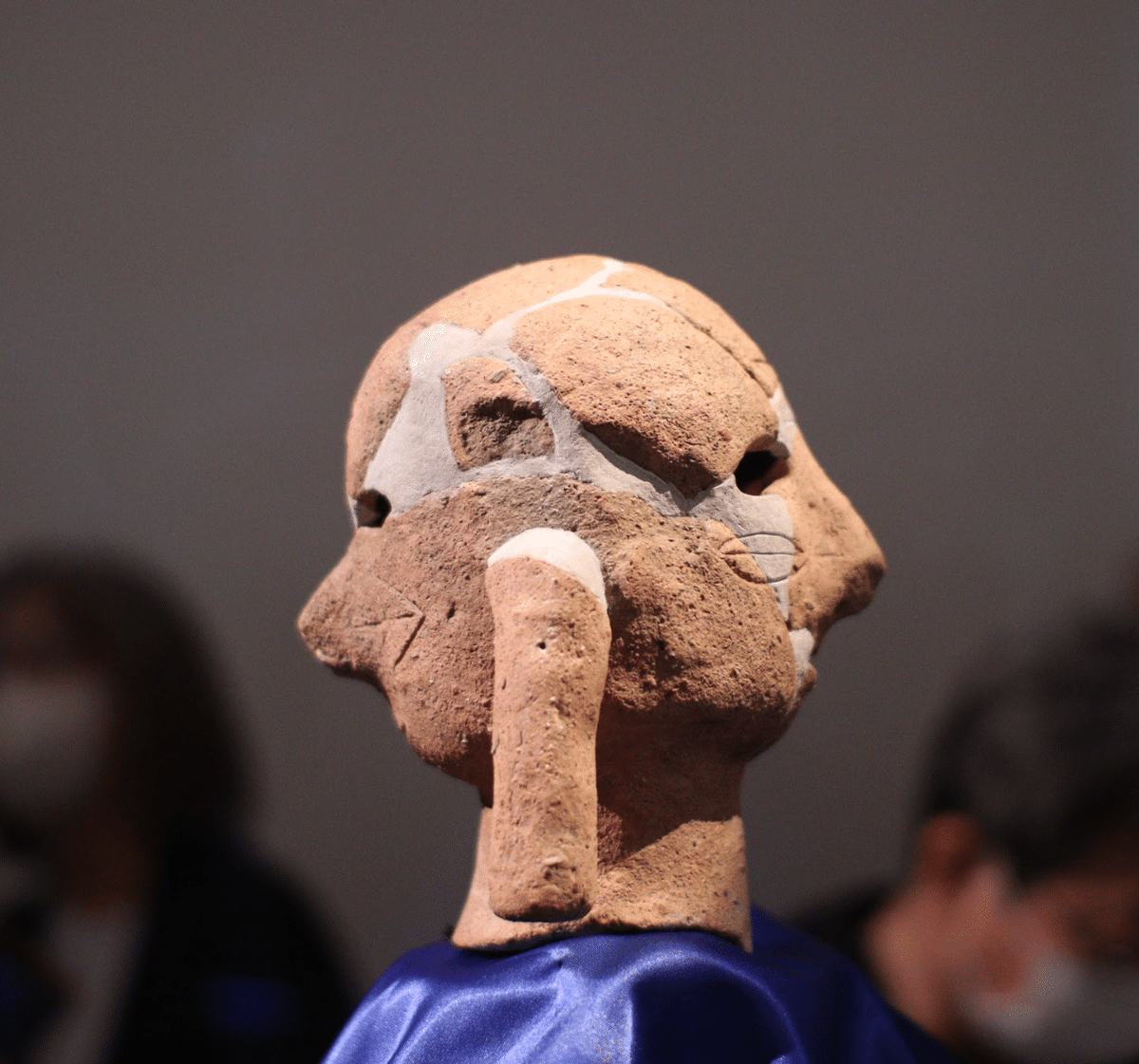

両面人物埴輪(重要文化財)

2つの顔がある、国内唯一の埴輪です。

形象埴輪は、現実に存在しないものは作られないため、珍しい。

2つの顔にはどんな意味があるんでしょう。

向かって右は怒っていて、左は笑っている、とか。

右は剛、左は柔、とか。

右は善、左は悪、とか。

何らかのファクターだといろいろ想像されていますが、定説はありません。

もうひとつ、顔の傷が気になります。

右は矢印、左は葉っぱでしょうか。

左は鏃で、右は矢羽根と解釈されているそうです。

鼻を貫通しているってこと?

筆者加工

埴輪は、たいてい職業がわかるようになっています。

体が発見されれば、服装などから職業を推察できるのですが、この埴輪は顔しか出土していません。なので正体は謎のまま。

一説として、中国の鬼神の一種である「方相氏」が挙げられています。

方相氏は節分のときに鬼をやっつけにきてくれる神様です。

方相氏の俑(人形のこと・兵馬俑の俑です)には、片面に不気味な顔、反対面に無表情の顔をつけたものが多いんですって。

もう1つ、『日本書紀』に登場する飛騨国の両面宿儺がモチーフじゃないか?という説もあります。

六十五年、飛騨国にひとりの人がいた。宿儺という。一つの胴体に二つの顔があり、それぞれ反対側を向いていた。頭頂は合してうなじがなく、胴体のそれぞれに手足があり、膝はあるがひかがみと踵がなかった。力強く軽捷で、左右に剣を帯び、四つの手で二張りの弓矢を用いた。そこで皇命に従わず、人民から略奪することを楽しんでいた。

悪いやつなの?

ひかがみと踵がなかったんですって。

ひかがみって何?

コトバンクによると、ひかがみは膝の裏側のくぼんだところだそうです。

へー、こんなところに名前が。

漢字で書くと膕。

でもないってどういうこと? 膝が曲がらないの?

さて、この両面人物埴輪が発掘された「大日山35号墳」は和歌山県最大級の前方後円墳(全長105m)です。

2006年の発掘で、かなり良好な状態で多数の埴輪が出土しました。

もう1つ、珍しい埴輪が発見されています。

それも今回の展覧会に展示されていました。

翼を広げた鳥形埴輪

鳥の埴輪はたくさんありますが、羽を広げているのはこれしかないんですって。

「和歌山県立紀伊風土記の丘」公式Xの写真をお借りました。

「翼を広げた鳥形埴輪」が東京国立博物館にお出かけするところです。

大事に包まれていますね。なんだか可愛い。

そして出張の間、和歌山県立紀伊風土記の展示室では、控え選手が登板している模様です。

東京国立博物館に話をもどして、他の鳥さんをご紹介します。

今日の話は鳥形埴輪だよ

鳥さんは、「動物埴輪」の中で最も早く登場します。

最初は、「円筒埴輪」だけでした。そこから「形象埴輪」が出現しますが、家、動物、人、の順番です。

鶏形埴輪 栃木県鶏塚古墳 東京国立博物館蔵

鶏は鳥の中で一番たくさん出土しているそうです。

鶏は朝を告げる鳥として、『日本書紀』にも出てくるのだとか。

水鳥形埴輪 埼玉県行田市出土 東京国立博物館蔵

細い首がS字に曲がって、写実的です。

足がありますが、一説には、埴輪で足があるのとないのとでは、あるほうが作り手の敬意が払われているそうです。

鵜形埴輪 群馬県保渡田古墳出土 かみつけの里博物館蔵

捕まえた魚を口にくわえています。

首に鈴がついているのは、人間に飼われていた証拠です。

他の鳥さんは野生なのに、この鵜だけは飼われていたことが鈴によってわかります。

古墳時代から、鵜飼ってあったんですね。

水鳥形埴輪 兵庫県池田古墳出土

この古墳からは全国最多の水鳥形埴輪が出土しています。

古墳時代、水鳥は王の魂を天へ運ぶ、あるいは導くと考えられていました。

埴輪の鳥の種類は、鶏、水鳥、鵜、鷹に別けられます。

鶏が一番多く、つぎは水鳥。あとはわずかです。

あれ? 水鳥だけ、分類が大雑把じゃない?

水鳥は、雁、鴨、鷺、鶴などを総括しているそうです。

たぶん、ですけど、鳥の種類ではなくて、役目で分類しているのかもしれません。

・鶏ー朝を告げる

・鵜ー魚を捕まえる

・鷹ー権威の象徴

・水鳥ー魂を運ぶ

つまり鳥さんも職業別?

ご存知の方がいたら教えて下さい。

埴輪鷹匠 群馬県オクマン山古墳出土 新田荘歴史資料館保管

帽子をかぶって、ネックレスもして、正装しています。

鷹匠は身分が高かったようです。鷹狩りは支配者層のイベントでした。

そしてこの鷹も、鈴をつけています(尾の近く)。

人間に飼われていた証拠です。

犬形埴輪 群馬県剛志天神山古墳出土 東京国立博物館蔵

この犬にも鈴がついています。

猪とセットで出土されているため、猟犬だったと考えられています。

このように、何と何がセットだったか、出土状態が考古学では大事なんですね。刑事事件の現場検証みたい。

馬形埴輪 三重県石薬師東古墳群出土 三重県埋蔵文化センター保管

これはまた、鈴だらけ。

馬は朝鮮半島から古墳時代中期にやってきたと考えられています。

つまり来たばっかり。

鈴で豪華に飾られているのは、馬を持っていることがステータスであり財産だったから。

鈴の音をしゃんしゃんとさせて歩くと、周囲の人たちは、目を見張ったのでしょうね。

埴輪馬子 千葉県姫塚古墳出土 芝山古墳・はにわ博物館蔵

馬を引っ張って、軍事パレードに参加していただろうと想像されています。

足が作られていないので、鷹匠より身分が低いということになります。

この形、どこかで見たことがあります。

埴輪踊る人々 埼玉県野原古墳出土 東京国立博物館蔵

ずっと「踊る埴輪」と言われ続けてきましたが、近年では、踊っているのではなくて、馬を引いているのだ、という説が有力になってきたのは、こういうことなのですね。

牛形埴輪 大阪府今城塚古墳出土 高槻市立今城塚古墳資料館蔵

あれ?! 鈴がない。

牛さんも荷物の運搬とかしていたのに?

このように、例外なのかなんなのかよくわからないところが、古代ロマンですね(^_^;)

\\最後までお読み頂きありがとうございました。//

また来週、単位修得試験があります。

科目は江戸文学論です。

更新はしない予定で、巡回はゆっくりめになります。

よろしくお願いします。

<参考資料>

いつきさん、いつもありがとうございます

おたくま経済新聞 2018/3/1