『はにわ』東京国立博物館

埴輪を見に、東京国立博物館へ行きました。

感想を一言で申しますと、「みんなそんなに埴輪が好きなの?」です。

ものすごーく、混んでいました。

M夫人さんが平日でも混んでいたと教えてくださっていたので、覚悟はしていましたが、予想以上でした。

とーはくは何をしても混んでいるのですが、今回の混雑の原因は、多くの埴輪が写真撮影可だったせいだと思います。

だから人が流れないんですよー。

え? いえいえ、決して、文句を言っているのではありません、私もその流れを止めた張本人ですから。

そして、「みんなそんなに埴輪が好きなの?」の答えは、

「もちろん! 大好き!」

M夫人さんの記事で予習して行きました。

ここには掲載できなかった、可愛い動物埴輪をご覧になれますので、ぜひこちらを。

M夫人さんもおっしゃっていますが、後ろの方に申し訳ないので、素早く撮ろうとするあまり、ピンボケが多い。

どう撮っても他の人が映り込んでしまう。

といった理由のために、他サイトから写真をお借りしています。

正面から撮るのを諦めて、裏から撮るpopo

何からご紹介しましょう。

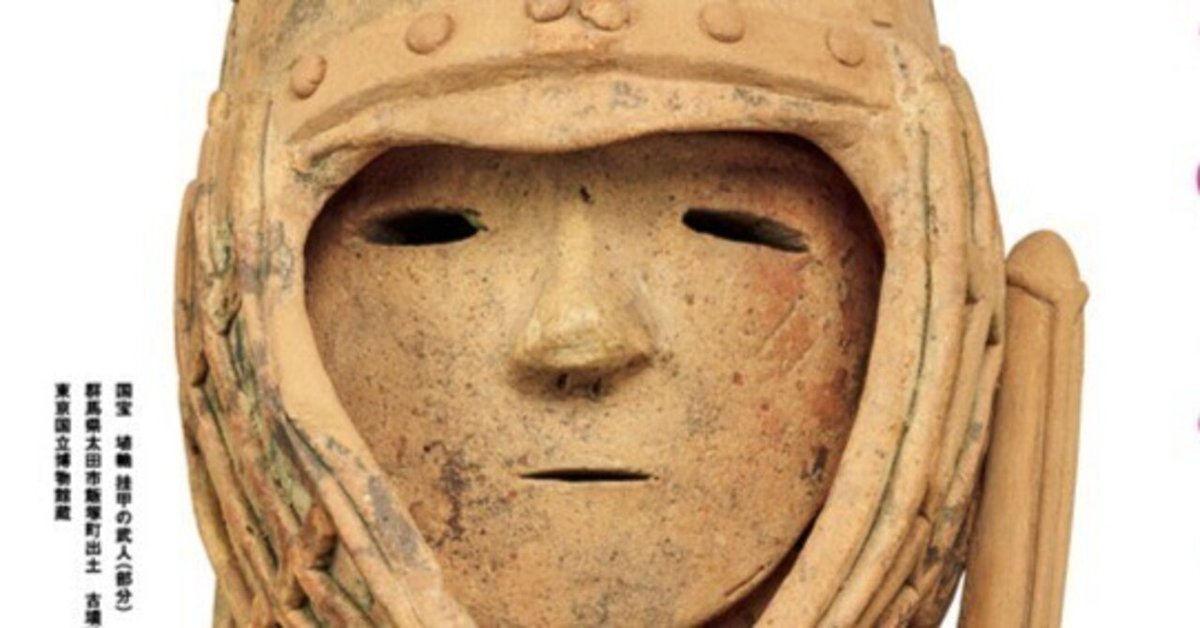

まずは今回のメイン『挂甲の武人』でしょうか。

『挂甲の武人』が国宝に指定されて50年たった、記念の展覧会です。

古墳時代、前期と後期で副葬品が変遷します。

前期は農具、呪術具、装身具が目立ちます。

副葬品は権威の象徴です。その時代の指導者たちは、収穫の安定や祈願によって領土が平定すると思っていたのでしょう。

後期になるに従い、権威の象徴は、武具、馬具に変遷します。

挂甲の武人もそんな中で作られました。

平和は武力や軍事力によってもたらさられると、人々の考えが変わったのですね。

このやさしげな顔が、戦う人の顔?

いつでも剣を抜けるように、頭椎太刀の柄に右手を添えています。

挂甲の武人 6世紀 国宝 東京国立博物館蔵

群馬県太田市飯塚町出土 高さ130センチメートル

挂甲とは古代の鎧の1つです。鉄や革などの小札を糸で綴り合せています。

武人は身分が高く、そのため写実的に作られているそうです。

5体はすべて群馬県で出土しています。

X線を使った科学調査によって、作り方がまったく同じであることもわかっています。

今回の展覧会で、はじめて5兄弟が一堂に介する、そこが見どころ。

ところで中のひとりはシアトル美術館に所蔵されており、60年ぶりに里帰りしてきました。

どんな経緯で、ひとりはシアトルに!?

この埴輪を日本から呼び寄せたのは、フラー博士という方だそうです。

日米通商修好条約100周年のイベントが関連したようですが、詳しく調べることができませんでした。

ご存じの方がいらしたら教えて下さい。

こんな感じに恭しく展示されていました。

後ろの壁に上半身がぼーっと描かれているのがちょっと怖かった。

おわかりになりますか? 白い絵です。

武人はこればかりではありません。

大阪府高槻市から出土している『挂甲の武人』(一番右)も展示されていました。

高槻市の今城塚古墳からは、興味深いものが他にも出展されていました。

『力士』 6世紀 高槻市立今城塚古代博物館蔵

相撲は国技と言われていますが、今のように競技をしていたのではさそうです。

力士が四股を踏むことで、その地に住む地霊・地神のお祓いする地鎮祭は、近年まで行われていました。

古代においては、神と相撲をとることで(土俵にはひとりであがる)、人間社会の地固めができるという意味もあったようです。

古代から、力士は髷を結い、ふんどしを締めていたのですね。

カチューシャのような髷、どうやって結ったのでしょうか。

『捧げ物をする女子』 6世紀 高槻市立今城塚古代博物館蔵

この髪型は巫女さんです。

本を広げて置いたみたいです。

今城塚古墳は、第26代継体天皇の陵とする説が有力ですが、宮内庁の治定を受けていないため、発掘調査が可能です。

高槻市立今城塚古代博物館には、唯一、大王の「埴輪祭祀場」が再現されています。

こんな風に配列されていたのですね。

この埴輪群が何を表していたのかについては諸説ありますが、高槻市の見解では殯宮儀礼だそうです。

殯宮は「ひんきゅう」と読み、殯ひと文字では「もがり」と読みます。

大王がなくなってすぐ埋葬せずに、しばらく安置している間に、行う儀式を殯といい、行った場所を殯宮と言うらしいです。

高槻市の史跡新池ハニワ工場公園には、埴輪が焼かれていた釜の復元模型が展示されています。

工場で大量生産されていたとは、一大事業だったのですね。

「ハニワ工場館」

埴輪工場を発掘したときの、現場の様子が展示されています。

見てきたようなことを書きましたが、高槻市へは行ったことがありません(^_^;)

なんのはなしですか?

さて、こちらは彫刻家・吉田白嶺が大正元年に製作した「御陵鎮護の神将」のレプリカです。

聞いてびっくり、明治天皇陵に副葬された武人埴輪なのだそうです。

明治天皇のお墓に埴輪!?

天皇陵に副葬品として埴輪を入れるのは、古代から近代までずっと続いていたのでしょうか?

と驚きましたが、どうやら明治天皇のときだけ復活したようです。

吉田白嶺は制作にあたって実物の武人埴輪をモデルにしました。そのモデルが今回展示されている挂甲の武人の1体なのでした。(群馬県太田市世良田町出土)

明治天皇陵は、天智天皇陵にならったため「上円下方墳」。

なお現在では、天智天皇陵は円形部分が八角形ということが分かり、分類上は「八角墳」とされています。

それまで天皇陵に関する法はなかったのですが、大正15年に「皇室陵墓令」が公布され、以後は陵墓の形状は「上円下方」または「円丘」に定められました。

『挂甲の武人』だけで、お時間になってしまいました。

またいずれ続きを書きたいと思います。

牛や鳥や馬も可愛かったし、子育て中のおかあさんとこどもも可愛かったし、まだまだ書きたい。

それに埴輪のにぎやかし帯を使いたい。

可愛くないですか?

最後に着物生活普及活動。

自分で刺繍した紅葉の半襟です。

いつきさん、いつもありがとうございます。

M夫人さん、どうもありがとうございました。