よろこぶ顔を、ただ、見たくて。~『海のこびととひみつの島』ができるまで

なぜ、その本をつくろうと思ったのか。

答えは、千差万別。編集者によってちがうことでしょう。

私の答えは「その本の向こうに、子どもの笑顔が見えたから」。

本のむこうにいる子どもたちが幸せであってほしい。

それが編集者としての私の願いです。

環境ファンタジー?

その本の情報は突然メールで飛び込んできました。

カーネギー賞受賞作家、サリー・ガードナーとその娘、リディア・コーリーのデュオが描く「環境ファンタジー」シリーズです、と。

サリー・ガードナーは『マザーランドの月』(小学館)が印象深く、また、14歳まで難読症であったことしか知りません。

ん? 環境ファンタジー?

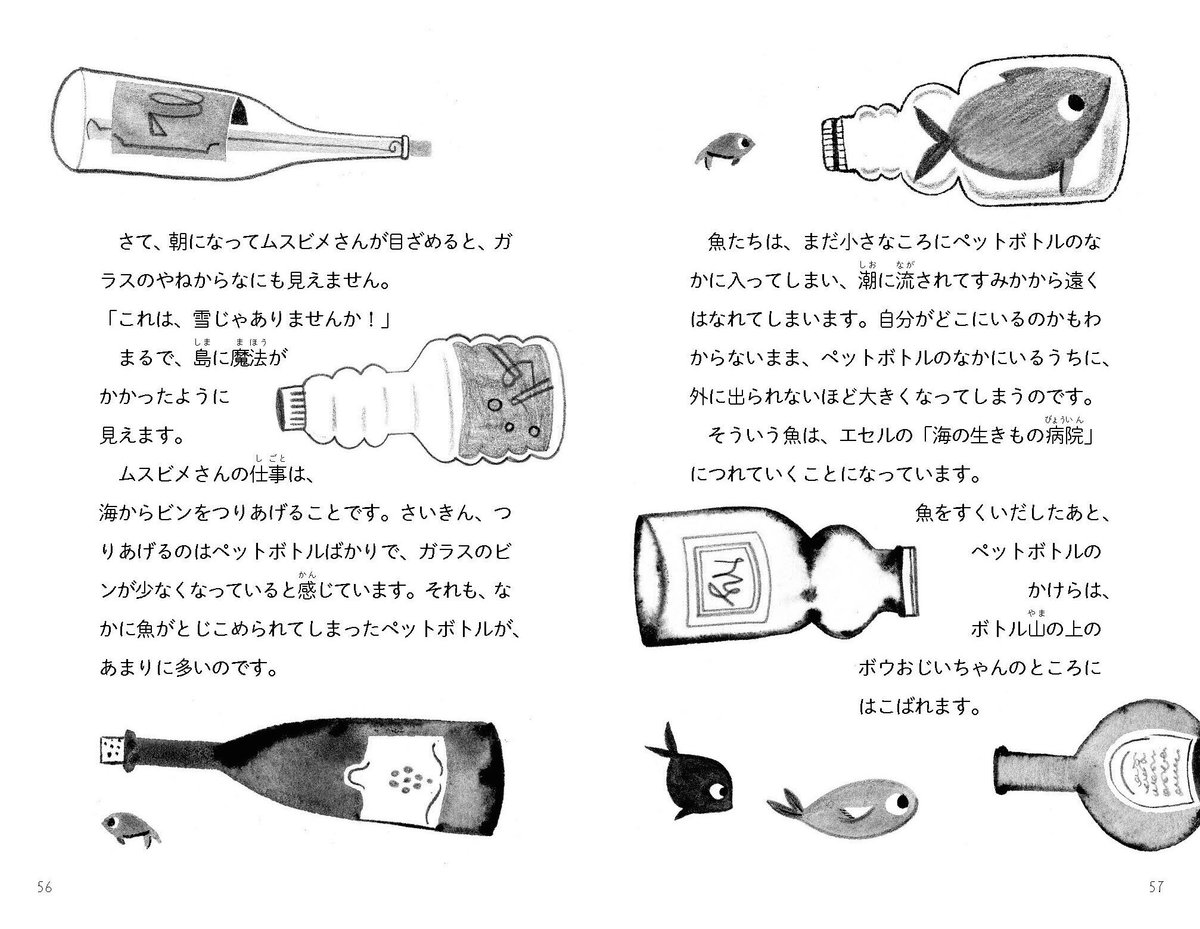

調べてみると、本シリーズはラビッシュ島に住むティンディムと呼ばれるこびとたちのくらしと冒険のお話。人間が捨てたものをひろい、「きょうのガラクタは、あしたの宝もの」と言って何百年も暮らしてきたこびとたちは、今、ふえすぎるペットボトルに悩んでいます。

気になったのは「お話が面白いか」「環境というテーマが前面にですぎていないか」の2点です。そこで、シリーズ1冊めを中井はるのさんに読んでいただきました。中井さんは、『ワンダー』(ほるぷ出版)や『グレッグのダメ日記』(ポプラ社)で知られ、新しいものに意欲的に取り組んでいる翻訳者さんです。

中井さんからは「ファンタジーの中に、環境破壊を織りこんでいるが、問題意識を持たせる程度でくどくないちょうどよい読み物。教訓的なところはまったくないです」とのお返事をいただきました。

中井さんの訳を読み、こびとたちや海の生き物のかわいい絵を見ているうちに、最も身近な子ども、孫の顔が浮かびました。

この本の向こうに、あの子の笑顔を見たい、と思ったのです。

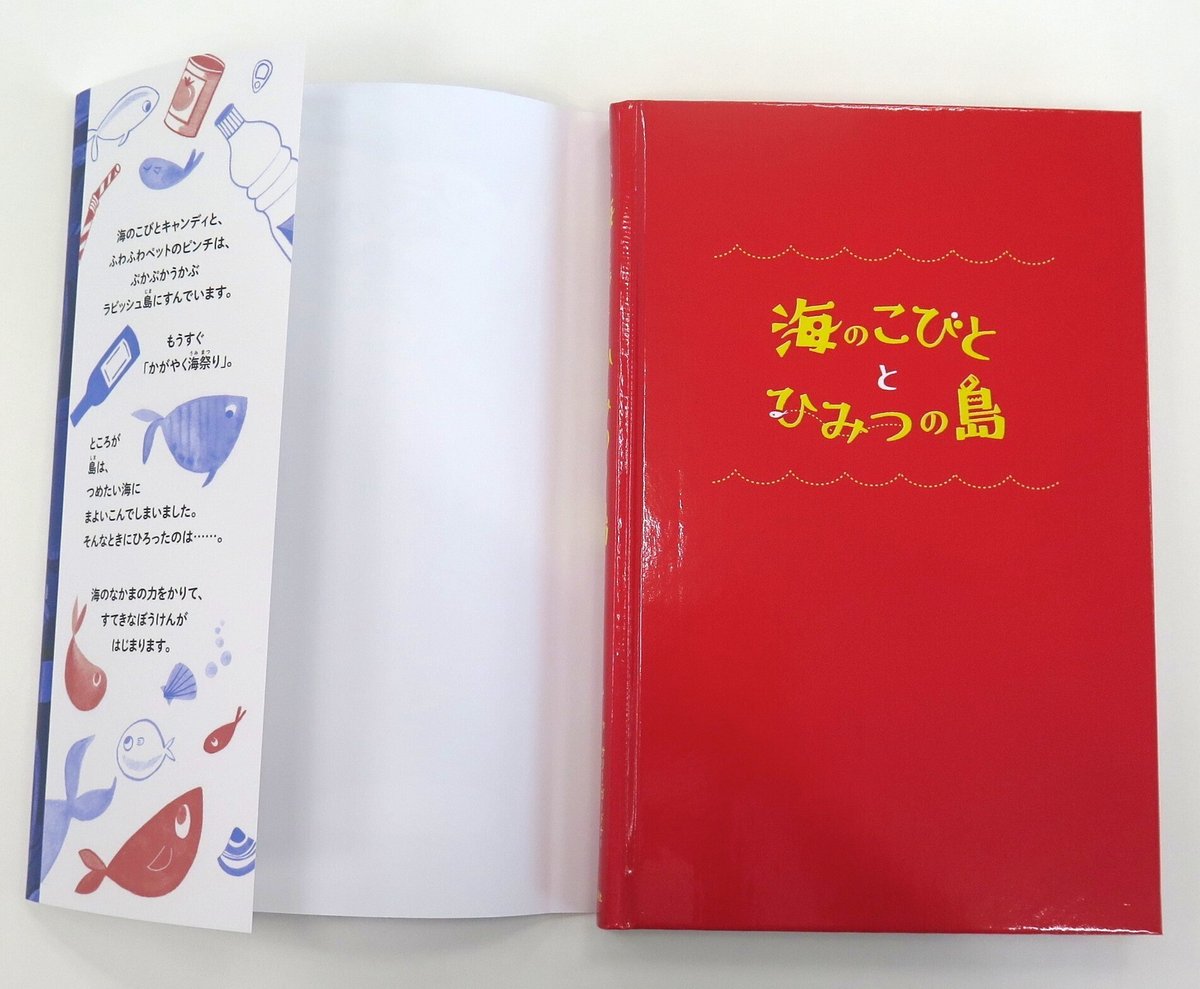

企画会議では、原書のようなソフトカバーではなく、長い時間、子どものそばにある本にしようと、ハードカバーにすることが決定。

シリーズ始動!です。

見返しは日本オリジナル

ハードカバーの本には見返しがあります。見返しとは、表紙の紙と本文の紙をつなぐ役割があるのですが、それだけでなく、本のなかの世界へ読者をいざなう役割があります。海の色とか、きれいな色の見返しもいいのですが、う~ん、何かないかな・・・と思っていた時、ふいに浮かんだのが『いたずらラッコのロッコ』(神沢利子 作 長新太 絵 あかね書房)でした。

その見返しがこれ。

私は、デザイナーに「原作者にOKをとるから、中の絵を使ってこんな感じの見返しをつくって~」と頼みました。本文に、かわいいお魚の絵などがいっぱいあったのです。そうしてできた最初のダミーがこれです。

イギリスの権利者の方には「章扉にある絵を使って、かわいい見返しをつくりたい。私たちはこの作品をとっても愛しており、この本のかわいさを読者に届けたいという気持ちでいます。」と伝えました。そうしたら

approved and greatly admired by our publisher! とOKが。

これは、うれしかった!

できあがった本は

できあがったハードカバーの本は、とてもかわいい仕上がりでした。

原書のタイトルの位置を変え、すてきな帯もつきました。帯をとると、「ひみつの島」と風船の位置が違うことがわかります。

こうして、本の内容を紹介する言葉を書くことができました。

愛すべきキャラクターたちの世界

最初に中井さんの翻訳を読んだときに思い浮かんだのは『エルマーのぼうけん』『エルマーとりゅう』『エルマーと16ぴきのりゅう』(R・S・ガネット さく わたなげしげお やく 福音館書店)の三部作でした。

見返しに「みかん島」と「どうぶつ島」の地図がありますし、エルマーの持ち物は、ハブラシや輪ゴムやくしとか布きれとか、いつか役にたつかもしれないもの。その感じが、こびとたちのくらしにありました。

右下にいる虫は、本のあちこちに登場するウミイロテントウムシです。

ウミイロテントウムシもいます。

また、『エルマーのぼうけん』では、エルマーがつながったワニの上をわたるのですが、この本では歌姫エセルが、カメのせなかをぴょんぴょんとわたって島に戻ります。

何かが起こったとき、仲間とあれこれ考え、まっすぐに解決していこうとするこびとたちの姿はほほえましく、ついつい「がんばれ~」と応援したくなります。こびとだけでなくお魚たちもかわいくて、ペットボトルに閉じ込められるなんて!と海に捨てられるペットボトルの害に憤慨するのでした。

子どもたちが、海のこびとの目線で見てくれるといいなと思っています。

みんな耳をふさいでいますけれど。

最初に読んでいただいたとき、中井さんは「原書は英語の音の響き、言葉の韻がふんだんにあり、音のリズムを楽しめるのですが、そこは翻訳の言葉遊びなどで楽しめるように訳す必要があります。登場人物も多く、翻訳に工夫が必要だと思いました。」とおっしゃっていました。

実際、キャラクター名を決めるのには時間がかかったのですが、さいごには見事にあるべきところにはまった感じがしています。

ムスビメさんの英語名は Hitch Stitch。ひっかける、つきさす、つなぐというような意味です。

日本語は英語の1.5倍ほどの文字量になるといわれています。今回は、絵が固定されているので、文字スペースを増やすことがあまりできません。そのため、日本語の言葉のリズムを整えながら、文字数と戦うのはとても大変だったと思います。

デザインも入って、エセルらしいページに。

イギリスらしい雰囲気も大切に表現してくれました。

矢印で絵の説明があるのは、日本オリジナルです。

海のこびとの世界に入っていくうちに、海の環境について自然と考えるようになるこの本。こびとたちが、明日も楽しく暮らせますように、と願いたくなります。

2巻めでは、高くなりすぎたボトル山がくずれてしまい、こびとたちははじめて「あしなが=人間」とかかわります。どんなふうに、彼らは事件を解決するのでしょう。楽しみにしてください。

編集という仕事について40年。いろいろな本をつくってきました。

本のむこうに見える子どもはいろいろです。

私のなかにいる子ども、自分の子ども、お隣さんの子ども、道ですれちがった小学生のこともあります。そこに孫が加わって、見たい笑顔はまた、増えました。子どもがだきしめてくれる本、一緒にベッドに連れて行ってくれる本をつくりたいと思うのは、児童書編集者共通の気持ちだと思います。

シリーズ4冊刊行終了時には、どんな子どもの笑顔を見ることができるでしょうか。

(文/小原解子)