「お母さんは、せなけいこ。私はルルちゃん」絵本作家の母と落語家の父を持つ、くろだかおるが振り返る、ちょっとかわった家族の思い出 両親の新婚時代編

『ねないこだれだ』『おばけのてんぷら』などで知られる絵本作家のせなけいこを母に、落語家6代目柳亭燕路を父に、そして言語学者の黒田龍之助を兄に持つ、絵本作家のくろだかおるさん。2020年9月に刊行した絵本「おとうふ2ちょう」の打ち合わせでお会いする度に、かおるさんは担当編集の私に幼少期の家族とのおもしろエピソードを語ってくださいました。でも「ちょっとまって! これを私だけにとどめておくのはもったいない」ということで、この度noteでエッセイ「ルルとかおる」を書いていただくことに。ルルちゃんとして絵本に描かれた幼少時代から3児の母になった現在まで、うらやましくもちょっと変わった家族の時間を振り返っていただきます。

くろだかおる(黒田薫)

絵本作家。和光大学人文学部人間関係学科卒業。リズミカルでユニークな世界観が多くの読者を魅了している。父親は落語家の6代目柳亭燕路(1991年没)、母親は絵本作家のせなけいこ(瀬名恵子)、兄は言語学者の黒田龍之助。作品に、『ゆうれいとすいか』『ゆうれいとなきむし』『ゆうれいとどろぼう』(以上ひかりのくに)、『はやおきおばけ』『おまつりおばけ』(共にフレーベル館)、新刊に母親とのエピソードから生まれた『おとうふ2ちょう』(絵・たけがみたえ/ポプラ社)がある。

幼少期編、小学生編、思春期編はこちらから。

落語家と絵本作家がなんで結婚?

この連載も進み、いよいよ大人になった私の話を書こうと思っていたら、担当編集者から「今回は両親がどうして結婚することになったのか、どのように結婚に至ったかお話いただければ嬉しいです」というメールがきた。

……知らんがな……。いや、落ち着いて考えてみてよ。だいたい親同士がどうやって好きになって結婚したかなんて、子どもは知る由もない…と思ったのだが、しかし今私に求められているのは、絵本作家・瀬名恵子と落語家・柳亭燕路の話をもっと知りたいという読者の願望であり、ま、私の結婚の話などは面白くないのだろう。

ということで、私の記憶の扉を開いて部屋のなかを一生懸命探ってみると、そういえば母から聞いた話はこんな事だった。

父より前にお付き合いしていた男性がいた

実は、母には結婚前に付き合っていた男の人がいた。とても感じのよい紳士だったそうだが、毎回白いセーターを着てくるというのである。それがいつも真っ白なんだそうで、母は「こんないつもきれいな白いセーターを着てくる人とは、とても一緒に暮らせそうにないな」と思ったようだ。

そうだろうな。きれい好き、と言ってしまえば聞こえはいいが、もしかしたら、そのきれいなセーターは、彼のお母さんが洗っているのかもしれないし……。という事で、母はその人との結婚は無理だと思い、断ったそうだ。

では、父はどうだったのだろうか。父は目鼻立ちもはっきりしていて、なかなかのモテ男だったそうだが、古典落語にのめり込んでいたので、きっと結婚など考えていなかったんだと思う。

結婚よりも古典落語

落語家というのは、ただ高座で話せばいいだけでなく、三味線も笛も日本舞踊も長唄も、一通りやっているのである。それを習得してこそ、高座で話す時、いろいろな仕草がピタリとはまるという事だろう。見えないところの努力である。

そんななか、日本舞踊のお師匠さんが父の事を好きだったらしく、結婚する前まで父が住んでいた実家に訪ねてきたことがあるらしい。ある日、玄関が開く音がして父の母(祖母)と弟のゴロちゃん(叔父)が見に行くと、そのお師匠さんがプレゼントを持って立っていらしたそうである。

「父を待ちますか」と祖母が聞いたら「いえっ」と言って、スッと帰ってしまったそうだ。その夜「きれいな人が何かあんたにプレゼントを置いていったよ」と言われたが、父は「あっそう」と素っ気なかったらしい。

もったいないことだ。いやしかし、ここで父がその人と結ばれてしまうと、私たちや孫までみんな居ない事になってしまうので、それはそれで困る。

後に父が結婚にその気になったのは、恐らく若手の落語仲間がみんな結婚という春の季節を迎えて、自分も! と焦ったからではあるまいか。

父と母の出会い

父と母が出会ったのは、母の絵描きの先輩が寄席好きで、たまたま父の知り合いだったからだ。「君、落語のひとつも知っておかなくちゃあダメだよ」とその先輩に連れられ父に引き合わせられたのだ。ふたりの共通の趣味といえば、「本」。すぐに神田の古書店めぐりをするようになり、これで意気投合したのか、父は大森にいる自分の両親に母を会わせ、あれよあれよという間に結婚ということになった。

最初は大反対?

母の家のほうでは、「男は東大卒で、一流会社のエリートサラリーマン」と決まっていたので、最初は大反対だったようだ。しかし、いざ父に会ってみると、人当たりのいい、話の面白い人だったので、すっかり気に入ったらしい。まあしかし、母 瀬名恵子と祖母(実母)はもともと気が合わなくて、母としてはたとえ反対されようが何だろうが結婚していたと思うが。

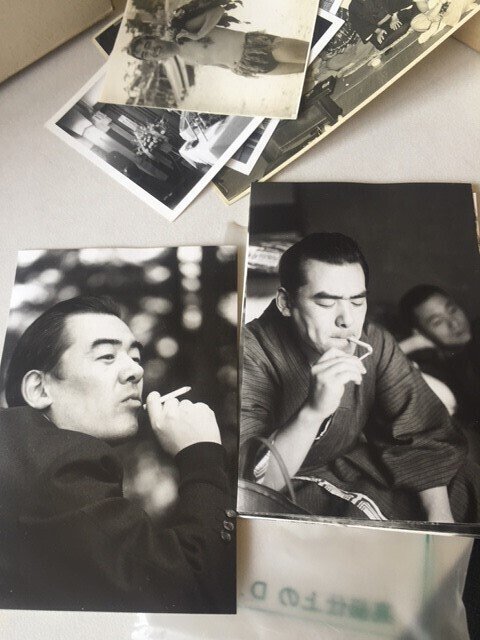

左 柳亭燕路 右 瀬名恵子

どっちが本当? 脅されて結婚!

そういえば小さなころ、父に「どうしてママと結婚したの?」と聞くと、「それはね、結婚してくれなきゃ崖から飛び降りるって脅されたからだよ」と言われ、母に「どうしてパパと結婚したの?」と聞くと、「それはね、結婚してくれなければ死んでやるって脅されたのよ」と、ふたりとも同じことを言っていた。

あ、なんだ。私、こどものころ、ちゃんと質問していたし、それをちゃんと覚えていたではないか! いやー、記憶の扉がちゃんと機能していたんですね。よかった。多分、間違いではないと思います。

結婚してからも、さあたいへん!

そうして結婚した両親だが、母がトラックいっぱいに本を積んで嫁いできたので、近所の人がびっくりして「ちょっと変わった嫁さんが来た!」と大騒ぎだったらしい。

また、母はもともと声が高く早口な人であるが、電話に出る時はさらに一オクターブ高くなり、「はいもしもし、こちら黒田でございます。はい、少々お待ちくださいませ! あーた、あーた(あなた)!」と父を呼ぶのである。

それを寄席の楽屋で落語家さんが、おもしろおかしく口真似するもんだから、みんな喜んで、用もないのに家に電話をしては「あーた、あーた!」を聞いて父を困らせていたらしい。

母の早口エピソードは編集者の間でも有名で、電話で家の場所を教える時には「臼田坂下(うすださかした)」というのをあんまり早すぎて、「え? なんですか? ウスラバカシタですか?」と何度も聞き返されたという話もある。

電話と言えば、父も名物

電話というと父も名物で、私が大学に入りサークル仲間ができると、友達が家に電話をかけてきた。まだケータイもスマホもない時代である。

すると、父が1回で「はいはい、こちら黒田です」と落語家独特の良い調子で出るものだから、みんな喜んでしまい、やはり用もないのに皆で交代に連絡してきた。しまいには、夜遅くかけてきた男子が「こんな時間に娘に何の用だ!」と怒鳴られていたっけ。(笑)

お相撲さんと買い物へ

さて、話を戻して。結婚した当時の父は、いろんな人とすぐに仲良くなるので、お相撲さんとも仲良くなった。家にしょっちゅうお相撲さんが来るようになると料理を作るべく、小さな母が大きなお相撲さんを5、6人連れて近所に買い物に行くこともあった。近所の人は目を見開いて驚いていたそうである。何かとご近所エピソードが多い母。でも「ちょっと変わった嫁さん」だから納得である。

ある時、何人かの若い新聞記者が家に遊びに来て、庭ですき焼きをすることになった。用意ができると、その中で一人、当時まだ高価だった肉ばかりパクパクよく食べる人がいる。みんなが帰った後、父が母にぽつりと、「やっぱり殿様は食べ方が違うなあ」。その若い記者こそ、のちの細川元首相なのであるが、この時はまだ誰も、本人ですら想像しない話だったろう。

おたくのムッシューによろしく♡

社交的で人が好きだった父は、東の若手落語会のなかでもよくモテたそうである。とにかくモテたのは、父と故・三代目古今亭志ん朝さんで、飲み屋やクラブでもとにかくすごかったらしい。

もうお亡くなりになられたが、母の絵の先輩の内藤ルネさんも、母に会うと必ず「おたくのムッシューによろしく♡」と言って、ウインクしたそうである。

父との会話、ふたたび

そんなこんなで両親の新婚生活を振り返ったところで、話は私の大学時代に移そう。

18歳まで、私は何やかんやとややこしい思春期で、朝から酒浸りになっていた父の一言がきっかけで全く口を利かなくなった。ここまでは前回書いたが、私が大学生になると、自分自身でも驚くが嘘のように父とふつうに話をするようになった。あの6年間は、一体何だったんだろうなーと、今にしてみればそう思う。

多分だが大学に入りいろいろな人に出会って、「世の中は広い」と気づかされたからだと思う。私はとてもよくしゃべるようになり、父も酒を少し(全部ってわけではないが)控えるようになり、お互いにまた歩み寄ったような形になった。

平和だった別居生活

私が中学1年の時、両親は逗子に家を買ったので、最初は別荘として使っていたが、父がそこをいたく気に入り、逗子を自分の拠点として、原稿を書いたり稽古をしていた。

母は相変わらず忙しく東京で飛び回っていたので、大森の家を拠点として活動していた。

なのでふたりは一時一緒に暮らしておらず、周りは「すわ、離婚か!」と色めき立ったらしいが、全然そういうのではなかった。私も大学に行くようになってから、学校の場所の都合で、父とふたり暮らしというのを何年か経験した。

はたまた就職をしてからは、大森の方が都合がよくなり、兄とふたりで暮らしていたこともある。その時は、母は父と逗子で暮らしていた。

よく考えてみれば、その何年かが我が家が一番平和な時であり、両親も仲が良かった時ではなかろうか。母から聞いた話では、その頃、朝に弱い母は8時過ぎまでグースカ寝ており、8時半くらいになると母の部屋のドアが開き、父が一輪の蘭と新聞を持ってきて「奥様どうぞ」などと言って、母の一日が始まっていたらしい。

父、倒れる

父が倒れた、と逗子の母から電話があったのは、私と兄が大森の家で暮らしていた時だ。

それは夜の11時近くで、私は自分の部屋で本を読んでおり、兄が珍しくノックもせずに入ってきて、父が倒れたことを伝えてきた。

横須賀の病院だという。「どうする?」と聞かれて、私はやっぱりとうとうこの日が来たか、と思ったけれど、最初は「明日の一番でいいんじゃない? もう電車もなくなるし」と言った。兄も「そうだね」と言っていたのだが、自分の中から「いや、これは違う」という思いが急に首をもたげてきて、30分後に「やっぱり今行こう」と言った。

兄はそれを解っていたように、「うん」と言い、ふたりで大森から横須賀の病院までタクシーに乗った。

うつむく母

着いたのは真夜中で、急いで案内された病室に向かうと、母がひとりで暗い廊下のいすに座ってうつむいていた。父が倒れた時、母はちょうど大阪に出張していて、出かける前に

父は母をめずらしく上機嫌で送りだしたそうだ。帰ってきたら、父は自分の部屋で、血だらけの中、倒れていたらしい。大量吐血だったようだ。急ぎ救急車を呼び集中治療室に入ったのだが、医者の話では「脳の太い血管が破裂したので、もし一命をとりとめても一生意識が戻らない」という事だった。治療室で父は、いろんな機械を取り付けられていた。

オリーブの私とポパイの父

その時、私は違う事を考えていた。小さなころ、父としょっちゅうポパイごっこをしていた事を思い出していたのだ。父がブルートの声をやり、わたしに「おい、オリーブ。オレとケッコンしてくれ」と言い、オリーブ役のわたしが「イヤよ、あんたなんか! ポパーイ、ポパーイ、助けてー!」と叫ぶと、こんどはポパイになった父が「おーい、ブルート、なんてこった! オリーブはオレの女だぞ!」と言い助けてくれるという遊びだった。

私たちは本当に仲のよい、気の合う親子だったのだ。それを思い出し、私は心の中で「オリーブが来たんだよ。助けてよー、ポパイ」と思っていた。

母のショック

そしてその後しばらくは、あまりに忙しすぎて、病院に兄と泊まり込み、いろいろな人が私たちの応援で差し入れをしてくれて、めまぐるしい日々だった。ただ、私たち兄弟にわかったのは、母がショックのあまり、何もかも手につかなかったという事だ。当たり前の事かもしれないけれど、母は深く父を愛していたのである。

父と兄弟子の立川談志さん

ある晩、兄とふたりでICUをじっと見ていた時、兄が言っていたことがある。「父上がね、もっと若いころ、兄弟子の立川談志さんが、『オレなんかが死ぬとき、コロッと死んでやるよ』と言っていたのを聞いて、黙って聞いていたけれど、オレだったら、イヤダー! イヤダー! って言って散々もがいて粘ってやるって言ってたんだよ。今、もがいているのかな」と。でも結局、一週間ほどで、父の命の火は消えてしまった。

柳家小さん師匠の言葉 コロッと逝ってしまった父

その後、父が自宅で倒れかかっていたこともあり、警察が来たり、事務処理を叔父のゴロちゃんと一緒にしたり、一応芸人だったので、逗子にある大きな会館でお葬式をして、大勢の人に来ていただいたりで、気が付いたら2~3か月が経っていた。

享年56歳だった。兄は26歳、私が23歳の時である。葬式の後、5代目柳家小さん師匠がわざわざ家まで来てくれて、私たちにお悔やみを言ったあと、悔しそうに「バカヤロウ、オレより先に死にやがって!」と吐き捨てるように言葉が出てしまったことが、私にはショックだった。そして、そうだよなと思った。

父からの最後の電話

そういえば、一つ不思議な事があった。父が死ぬ2~3か月前、大森で兄と暮らしていた私たちに夜、父から電話があったのだ。何の用かしらとたずねると「いやね、声を聞きたかっただけ」と言って、本当にふたりの子どもの声を聞いて電話を切ってしまった。私と兄は顔を見合わせた。父が倒れた事をはじめて聞いた時、「やっぱり」と思った。心の中に、この時の電話のことがすぐに思い浮かんだのは、私だけではないはずだ。

父型の大きな穴

私が学生のころ飼っていたうさぎが死んだとき、母は泣きながら「わたしの胸のなかにウサギ型の大きな穴があいてしまったわ」と言っていたが、父は「どうせおれが死んでもそんなに泣かないんだろうよ!」と怒っていた。父の死でも、母の胸のなかに父型の大きな穴があいてしまったのは間違いない。

いろいろなことがあったけど、今となってはもう許せることばかり。

今でも、家族でお墓参りにいくと、帰りにだれかしらの肩がズンと重くなるのである。きっと、父のいたずらだなあ、なんて言ってみんなで帰るのであった。

次回は、私の就職、出産、子育てについて、お話しますね。

「ルルとかおる」をお読みいただき、ありがとうございます。よろしければご感想をおきかせください。

(イラスト みずうちさとみ)

せなけいこ(瀬名恵子)

東京に生まれる。モダンな作風で知られる画家の武井武雄氏に師事し、絵本の世界に入る。1970年に、「いやだいやだの絵本」(福音館書店)でサンケイ児童出版文化賞を受賞。絵本作家として独自のスタイルを確立する。ユーモアあふれる貼り絵で、おとなから子どもまで幅広い層に支持されている。作品に、『めがねうさぎ』『おばけのてんぷら』(以上ポプラ社)、「あーんあんの絵本」シリーズ(福音館書店)、「せなけいこ・おばけえほん」シリーズ(童心社)他多数がある。

六代目柳亭燕路

東京に生まれる。五代目柳家小さんに入門し、1968年、真打ちに昇進し6代目柳亭燕路を襲名。落語家としてのみならず、落語研究家として、古典落語の普及に尽力した。著書に『こども寄席』、『子ども落語』『落語家の歴史』など。