「お母さんは、せなけいこ。私はルルちゃん」絵本作家の母と落語家の父を持つ、くろだかおるが振り返る、ちょっとかわった家族の思い出 思春期編

『ねないこだれだ』『おばけのてんぷら』などで知られる絵本作家のせなけいこを母に、落語家6代目柳亭燕路を父に、そして言語学者の黒田龍之助を兄に持つ、絵本作家のくろだかおるさん。2020年9月に刊行した絵本「おとうふ2ちょう」の打ち合わせでお会いする度に、かおるさんは担当編集の私に幼少期の家族とのおもしろエピソードを語ってくださいました。でも「ちょっとまって! これを私だけにとどめておくのはもったいない」ということで、この度noteでエッセイ「ルルとかおる」を書いていただくことに。ルルちゃんとして絵本に描かれた幼少時代から3児の母になった現在まで、うらやましくもちょっと変わった家族の時間を振り返っていただきます。

くろだかおる(黒田薫)

絵本作家。和光大学人文学部人間関係学科卒業。リズミカルでユニークな世界観が多くの読者を魅了している。父親は落語家の6代目柳亭燕路(1991年没)、母親は絵本作家のせなけいこ(瀬名恵子)、兄は言語学者の黒田龍之助。作品に、「ゆうれいとすいか」「ゆうれいとなきむし」『ゆうれいとどろぼう』(以上ひかりのくに)、『はやおきおばけ』『おまつりおばけ』(共にフレーベル館)、新刊に母親とのエピソードから生まれた『おとうふ2ちょう』(絵・たけがみたえ/ポプラ社)がある。

幼少期編と小学生編はこちらから。

入学式にもジーンズの母

保育園や小学校でも独特の存在感を放っていた母のエピソードは前にも書いたが、絵本作家せなけいこを親にもった私は、中・高の入学式や卒業式といった節目のイベントでも、それを意識せざるをえなくなる。

それは母の服装である。母は服装に無頓着なのではなく、ちょっとこだわりがあり、ボーダーの長袖シャツにジーンズ、黒の革ジャン、そしてウール100%の紺のベレー帽というのがお決まりのスタイルだった。

それは普段から、そして、入学式、卒業式、授業参観にまで貫かれていた。私たちが学生の頃は、まだ正装といえば着物というお母さんも多く、私はこのときも、少し変わった母を意識せざるをえなかった。

この格好で、ビーチサンダルに裸足姿の母が忍者ハットリくんのようにタタタタッと買い物をしているのをみて、電柱に隠れたこともあったっけ。

忘れられない父の一言

さて、そんな私もいよいよ中学生になるという頃、落語家の父、6代目柳亭燕路は古典落語だけで仕事を食べていくのがだんだん難しくなり、昼間からお酒を呑むようになっていた。

絵本を毎年何冊も出していた母の忙しさに比例するように、父のお酒の量も増えていく。そんな父を見て、私も家族も嫌なのにどうすることもできなかった。

ちょうどその頃、父が私にこう言ったのだ。「かおるも少し胸が出てきたな?」

この一言で、思春期に入りかけていた私は「え、気持ち悪い!」とさっと父から離れ、それから大学に入るまでの6年間、父と口をきくことはなかった。

前のエピソードでも書いてきたが、私は父が大好きで、小学生の頃は、地方巡業から帰る父のために「おとうさん おかえりなさい」という幕を居間に飾るほどだったのだが……。

その後、いろいろなことが重なり、私と兄はそれぞれの部屋にこもるようになった。母は変わらず仕事に邁進していたので、家では父がちょっと孤立していた。

それがおもしろくなくて、また酒の量が増え、次第には朝から呑むようになっていった。

「黒田は質問するな」

中学校では、先生達との衝突がたえなかった。衝突といっても、別に私、いわゆる80年代の不良になっちゃったわけではなく、あらゆることに不自由さを感じていたのである。

「黒田は授業中質問するな」と言われ、ここからだんだん学校や先生の理不尽さと戦わなければならなくなった。なぜなら、そう、私は「余計なことをする子」だったのである。

感想文で政治についての意見をとうとうと語ったり、選択式の解答テストを理解できず、自分で選択肢を増やして解答したり。分数の割り算はなぜひっくり返して計算するのか、そういうことが気になると、手を挙げずにはいられなかった。すると当然、当時たくさんの子どもたちが通っていたマンモス学校の先生は「黒田は質問するな」となるのである。

兄のおかげで不良にからまれない

ただ、中学時代に少しの救いがあるとすれば、先に卒業していった兄のおかげで、不良の先輩に絡まれなくてすんだということか。生徒会で副委員長だった兄は、そこで生徒会長や先生のみならず、不良達をもうまく操っていたらしい。

兄は一体何者なんだろう、というあの頃の私の疑問はつきなかった。

その上級生の不良達といえば、なぜか集団でペーパークラフト部に入り、紙で作った花をポケットにさして顧問の先生を震え上がらせていたそうだ。見たかったな、それ(笑)。

母のストレス発散

この頃の母といえば、スイミングスクールに通いだし、週3回夜になると出かけていった。聞けば、全く泳げないからせめて25メートルはクロールで泳ぎたい、という事らしかったが、本当は仕事でも家でもストレスを発散するところがなかったので、それが欲しかったんだと思う。今の私にはわかる気がする。……が!!

スイミングの日は決まって「イカとピーマンの炒め物」だったのには参った。週3回だからである。今でも兄に会うと、「イカとピーマンの炒め物ー!!」と言ってお互いに指をさして笑い合ってしまう。

高校はお嬢様学校

さて、高校に入ると、そこはなんとお嬢様学校。知らずに入った私は最初戸惑ったけれど、1か月もすると、精神的にがんじがらめだった中学時代よりはホッとできることが多くなっていた。理科の時間、友達と話していたらおかしくなって笑いが止まらなくなり、廊下に立たされた。それがきっかけで一人目の友達を作れたっけ。

父のことを紹介する!?

ある日、英語で父親のことを紹介するという授業があった。落語家を英語でなんていうのか考えるのも面倒くさいし、父との仲も最悪だった私は「お父さんはサラリーマンでしたが、死にました」と英語で言った。先生は”Oh,I’m sorry”とだけ言って流していたけれど。

中学校よりましだとはいえ、やはり規則は厳しくて、どうしてもはみだしがちだった私は、体育の指導の先生に「体育祭は、お前は出るな。統率が乱れる」と言われていた。

気づくとまた学校がつまらなくなっていた。将来のことや、考えていることを話すのは、学校ではなく、外で会う友達になっていった。

それでも本だけは好きだったので、太宰治、寺山修司、三島由紀夫を読みながら、しだいに学校とも疎遠になっていったのである。

卒業ができたのは、何人かの信頼できる先生の力が大きかった。

信頼していた国語の先生

一番うれしい思い出として残っているのは、現代国語を教えていた先生との出会いである。その先生は昔劇団にいたそうで、ある日、小林秀雄の評論文を私が音読した時、「まるで女優さんのように読めました」と褒めてくれ、みんなから拍手をもらった。こういうささいな一言が、時として人に前へ進むための大きな力を与えてくれることがある。

となりの祖父母とおじさん ー親以外の大人がいるということー

国語の先生のように、私たち家族にとってとなりに住む祖父母の存在もとても大きかった。そこには父方の祖父母とおじが住んでいた。

話はちょっと昔に戻るが、親に叱られた時に泣きながらとなりに行くと、新聞を読んでいる祖父は、何も言わずに幼い私を膝の上に乗せてくれた。しだいに自分でも膝の中でだんだん落ち着いていくのが分かったものだ。

「山椒の実の味は金の切り口みたいな味」

町内婦人会の会長をしていた祖母は知恵者で、信頼にも厚い人だったので、よく近所の人が相談に来ていた。母も、お姑さんである祖母が大好きで朝起きてからしばらくはとなりでおしゃべり、ということがよくあった。父が「家の女どもはあきれたねえ、仕事に行く前と同じ格好のまま、まだしゃべってるよ」と言っていたそうである。

母によれば、祖母はまた詩人でもあったらしく、「山椒の実の味は金の切り口みたいな味だねえ」と言って、しきりに母を感心させていた。私もその話をきいて「金の切り口」とはすごいな、と思っていた。

祖母の死で終わった子ども時代

祖母は孫にもやさしくて、大人に褒められるのはきまって兄なのに、「かおるは柱や木に登るのが上手だねえ」「動物が大好きなんだねえ」と、いつも良いところを探してくれた。みんな祖母が大好きだった。

だから、私が小学2年生の時に、「ちょっと心臓の検査入院してくるよ」と言ったきり、そのまま帰らぬ人となった時は、びっくりしすぎて冗談かと思い、最初は涙も出なかったほどだ。

徐々にそれが現実だとわかったのは、祖母の亡き骸が帰ってきて、その顔を見た時だった。悲しくて、寂しくて、苦しくて、いっぱい泣いた。兄はちょうど5年生の臨海学校で出かけていたのだが、急きょ母が迎えにいき、すごくまじめな顔をして戻ってきたのを覚えている。

私は祖母の手をそっと取って、宝物入れから出してきた手作りビーズの指輪をはめた。誰も外さなかったから、あの世まで祖母は指輪をはめたままだったと思う。もう少し祖母が長生きしてくれていたら、父はあんなにお酒を呑まなかったんじゃないかと今でも思う。そして、兄と私の純粋な子ども時代はそこで終わったな、と思った。

大柄で優しいおじさん、ゴロちゃん

祖父母と同居していたおじも優しい人で、辛い環境にいた犬を引き取っては大事に育て、犬が死ぬたびに大きな身体を震わせて泣いていた。父と歳の離れた弟なので、私たちにとってはおじさんというよりお兄さんという存在で、ゴロちゃん(五郎)と呼んでいた。子どもらしいところに一切連れていってもらえない私を不憫に思ったのか、遊園地に連れていってくれたこともあった。

その後ゴロちゃんは結婚し、お嫁さんを連れてくることになるのだが、こういった大人の存在が思春期の私たち、歯車の狂いはじめた家族にとっていかに大きな存在であったか、今でもありがたく思っている。

体の不調も日常茶飯事

話を元に戻すが、思春期というのは、とにかく心と体のバランスがうまくいかない。わたしは中学に入った頃から、じんましんと口内炎に悩まされるようになった。じんましんはかゆみがものすごく、あまりに辛い時は、医者に行き注射を打ってもらった。するとすぐに体中からじんましんが消えるのだった。

口内炎は、ゴロちゃんの奥さんが看護師さんだったので、そのたびに走っていき治療をしてもらっていた。小さなビンに小さな石が入っていて、それを火で炙ってから口内炎を焼く。するとこれもすぐによくなった。

美人の叔母 顔を出す父

そういえば、そのおばさん、岩手出身のきれいなお姉さんで、お嫁に来たばかりのころは父も嬉しくて、なぜか用もないのにしょっちゅう会いに行っていたそうだ。父と歳の離れた弟であるゴロちゃんは「お兄ちゃんには困っちゃう」と言っていた。

一度、父が足の指の間に棘をさしてしまい、それを取り除いたのもおばだった。父は大きな声でニワトリのように「トトトトトトッ!!!」と叫んでいて、てんで痛みに弱く、おばに笑われていたっけ。そして、となりの家に戻ると、また酒を呑んで、熟れ柿のような息を吐きながら、管を巻いているのであった。私の体調不良も、これとは無関係ではなかったであろう。

絵本に出てくる我が家のペットたち

思春期の子どもと呑兵衛の父を抱える私たち家族にとって、となりの大人たちと同じくらい大きな存在となったのは、ペットだったと思う。

せなけいこの絵本には、よくおなじみの動物が出てくるが、あれは実際に家で飼っていた動物たちである。

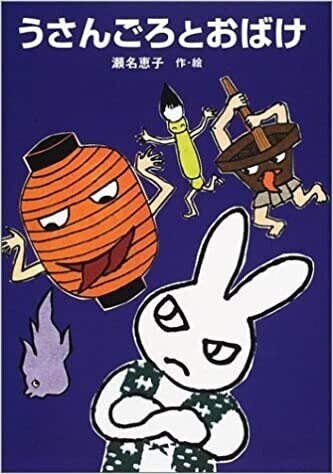

まずは私が小学6年生の頃に飼い始めたうさぎの「うさんごろ」。

(瀬名恵子 作・絵/グランまま社)

知りあいが引っ越すというきっかけで、我が家に電話が来たのだ。どうしようかと迷ったが、引き取らないと保健所送りになるということで、家で飼うことにした。しかしもう大人のうさぎだし、懐くのか心配だったけど、うさんごろはすぐに慣れてみんなのアイドルになった。

大きくて真っ白で赤い眼のうさぎは、頭の良い子でトイレもきちんと覚えたし、やたらにこたつの上の食べ物を狙うということもなかった。けれど3年目に病気になり、半年病院通いを頑張ったのち、死んでしまった。

亡き骸の入った箱には彼が好きだった桃やぶどうを入れてあげた。病院の先生が花を入れてきれいにしてくれたのも泣けたな。母と兄と3人で泣いた。

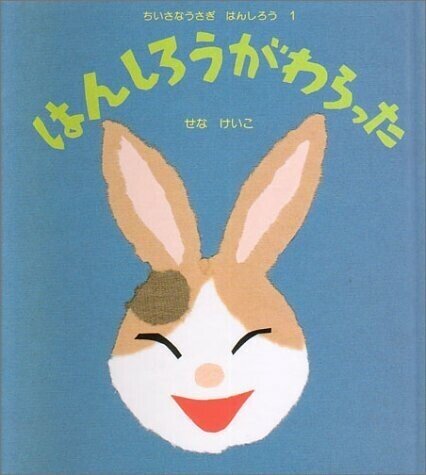

その次に飼ったのが、私が高校生の時。知り合いの保育園からもらった「はんしろう」。

(せなけいこ 作・絵/グランまま社)

これも絵本に出てくるうさぎだ。この子は元気いっぱいで、三毛うさぎだったが保育園では園児に「チャークロ」(茶と黒なので)と呼ばれていた。

しかし父が「そんなの格好わるいよ、半分白いんだから、はんしろうにしよう。岩井半四郎って役者もいるんだしさ」と言い名前が決まった。何しろ元気いっぱいで、何でもかじるので、家のコードから階段から全部ビニールテープで補強しなければならなかった。

一度古巣の保育園へ里帰りしたことがあったのだが、彼はあろうことか、実の母うさぎを誘惑して、実の父と喧嘩になった。ギリシャ神話のオイディプス王ではないか。

この子も可愛がったのに、5年であの世に行ってしまった。心臓マヒだった。

死んだ時、ちょうど母が旅行中だったので、兄と私は何と報告すればいいのか迷った。打ち明けた時の母の顔はつらい経験として記憶に残っている。

そして、ラストを飾るのが、大学の時に飼った紅一点のねこ「ルナ」だ。この子の名前はラテン語(月)から取った。色も真っ白で、しっぽはうさぎみたいだった。

(せなけいこ 作・絵/鈴木出版)

猫が苦手な母は、最初飼うのを反対していたが、私が友達の家で毎日面倒を見て半年間ねばったので、「もう家で飼ってもいいわ」ということになった。

この子は優しくて、ちょっと運動神経が鈍く、2階の手すりから落ちて背中を打つという猫らしからぬ子だった。その後、私の引っ越しとともについてきたが、文句も言わず、私さえいれば良いと考える猫だった。

長く生きたルナは私が結婚し、生まれた子どもたちに毛をむしられても、よく耐えていた。しかし、夫には決して気を許さなかった。

17歳になったルナは、最後は大好きな逗子の自分の部屋で、景色を見ながら息を引き取った。きれいな最後だった。まだ小さかった息子たちは、死というものを初めて目の当たりにして、きれいに飾られた箱をぼーっと見ていた。それからは何も飼っていない。みんな、母の作品の中で今も生きている。

思春期は私たち家族にとって、一つの試練だった。でも、周りの大人やペットのおかげで救われることも多かった。あの頃どこにもやり場がなかった母は、仕事に没頭したくさんの作品を生み出すことで前に進めていたのかもしれない。

次回は、父 柳亭燕路と、母 せなけいこの新婚時代を振り返ります。

「ルルとかおる」をお読みいただき、ありがとうございます。よろしければご感想をお寄せください。

(イラスト みずうちさとみ)

せなけいこ(瀬名恵子)

東京に生まれる。モダンな作風で知られる画家の武井武雄氏に師事し、絵本の世界に入る。1970年に、「いやだいやだの絵本」(福音館書店)でサンケイ児童出版文化賞を受賞。絵本作家として独自のスタイルを確立する。ユーモアあふれる貼り絵で、おとなから子どもまで幅広い層に支持されている。作品に、『めがねうさぎ』『おばけのてんぷら』(以上ポプラ社)、「あーんあんの絵本」シリーズ(福音館書店)、「せなけいこ・おばけえほん」シリーズ(童心社)他多数がある。

六代目柳亭燕路

東京に生まれる。五代目柳家小さんに入門し、1968年、真打ちに昇進し6代目柳亭燕路を襲名。落語家としてのみならず、落語研究家として、古典落語の普及に尽力した。著書に『こども寄席』、『子ども落語』『落語家の歴史』など。