「ゼロ年代の俳句100選」10選

『現代詩手帖』2010年6月号に「短詩型新時代」という特集がある。対談も面白いが、ここでは髙柳克弘編「ゼロ年代の俳句100選」に触れたい。

「ゼロ年代の俳句100選」では、2000-2010年に発表された俳句から髙柳克弘氏が100句を選んでいる。世代を問わず金子兜太から坪内稔典、田中裕明から神野紗希までの句が載っており、現代俳句の〝広さ〟を知るには格好のアンソロジーだと思う。

ここでは独断で10句選び、とても短い評を付した。筆者の俳句観をいま一言でいえば、〈切り立った世界に引きずられる句〉が好きだ。ではよろしくお願いします。

夕刊のあとにゆふぐれ立葵/友岡子郷

季語は「立葵」で夏。夕刊のあとに訪れた夕暮れが、押韻によってどこか必然のなりゆきのように描かれている。

立葵は家のそばに生えているのだろう。白色や紅色の花を咲かせる背の高い植物だから、赤と黒のバイクに乗る配達員や街を爽やかな橙色に染める夕暮れの風景と馴染みつつ、完全には馴染まない。他者の来訪や天象の変化すら日常の一コマとして流れさる日々に、立葵が深い杭を打つ。

どの道も家路とおもふげんげかな/田中裕明

季語は「げんげ」で春。紫雲英は地に伏してひろがり、紅紫色の花を田んぼや野原一面に咲かせる。「親牛も仔牛もつけしげんげの荷」(高野素十)。でも昔のことだ。

かつての田舎の風景はノスタルジーを感じさせる。咲きほこる紫雲英を見て、向こうに家があるように思う。どちらも過ぎ去った景ではないか。〈私〉はどこか異なる世界に迷い込んだのかもしれない。

十薬にうつろな子供たちが来る/鴇田智哉

季語は「十薬」(ドクダミ)で夏。梅雨時、暗がりに異臭を放つ白い花を咲かせるさまは美しいが恐ろしく、暗然たる類句を生んだ。「十薬や才気ささふるもの狂気」(鷹羽狩行)、「どくだみの闇夜に戦語り継ぐ」(深草萌)。

句意は難解ではないが、「来る」だから今まさに集まっているのだ。町から何人の子どもがいなくなるのだろう。

死ぬときは箸置くやうに草の花/小川軽舟

「死ぬときは箸置くやうに」というたとえの素晴らしさは言うまでもない。問題は「草の花」と合っているかどうかだ。

草の花は秋の季語で、秋の野に咲く花をまとめていう。名の知られた花も無名の花もすべて「草の花」である。たしかにそれは故人のようだ。

〈私〉は死んだあとにすべてが失われるとは思っていない。死後を暗示する「草の花」は季語で、季語は時空間を超えたものだ。「箸置くやうに」と言っているが、その箸はどこかに残りつづける。

いくつもの船がこはれて春をはる/今井杏太郎

季語は「春をはる」で春。「行く春を近江の人と惜しみける」(芭蕉)と、春との別れは情緒的に語られやすい。それを「船」という実体で示したのがいい。

たまたま『日本の歳時記』(小学館, 2012)の「行く春」に「水平線に消えてゆく帆船のような春を、大きな心で惜しむ言葉である」という説明があった。でも船は壊れている。海上の船が、海底の船が壊れて沈む。春は行くのではなく終わるのだ。

初雀来てをり君も来ればよし/相小智恵

季語は「初雀」で新年。元旦に見る雀は寒さにふくらんでおり華憐だが、どこか改まったさま、めでたさを感じさせる。

「君」は誰だろう。恋人でも、あるいは新年の宴会を共にする人でもいい。とにかく「君」が来ればいい。だってこんなにめでたいのだから。

冬の金魚家は安全だと思う/越智友亮

「だと思う」を単なる現状認識ととるか、そこに一抹のためらいを感じるかで句の評価が分かれる。もちろんここでは後者をとる。

季語は「冬の金魚」で冬。家にいれば安全……というわけではない。金魚はすぐに死んでしまう。外よりは安全だろうと自分に言い聞かせる。「家は安全だと思う」。異なる命を抱えることはなんて大変なのだろう。

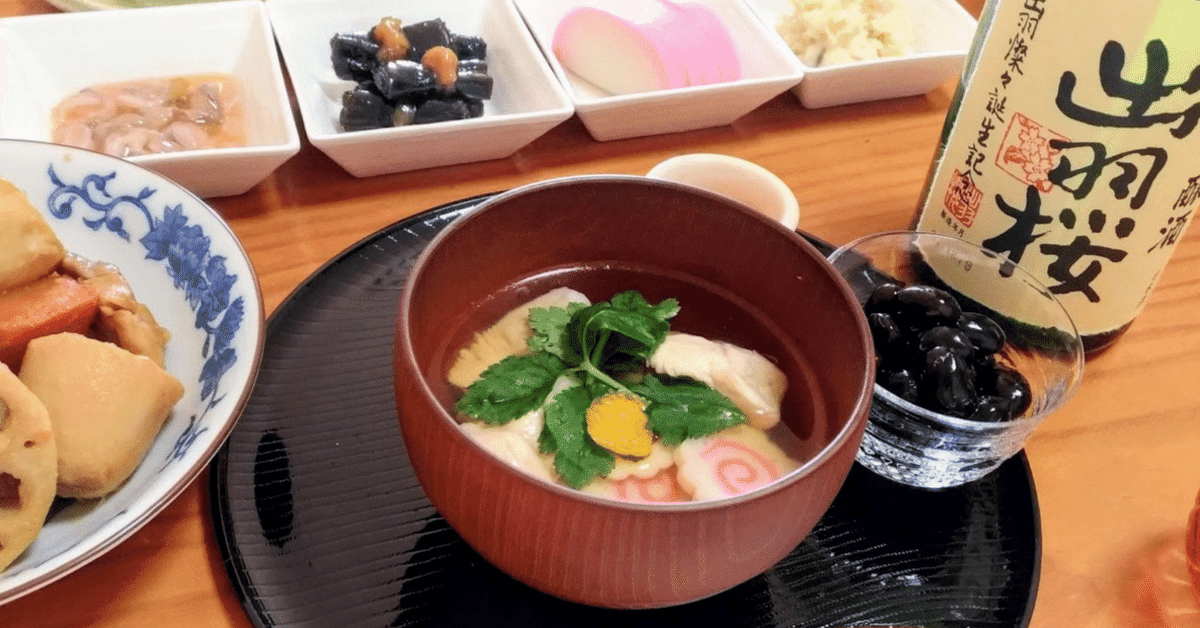

人類に空爆のある雑煮かな/関悦史

季語は「雑煮」で新年。空爆と雑煮の取り合わせは奇抜だが明快だ。爆弾と雑煮はどこか似ているかもしれない。

「人類に空爆のある」という措辞が素晴らしい。この世界から空爆が無くならないかぎり、あらゆる雑煮はこの句と同じ状況にある。

焼跡より出てくるテスト全部満点/谷雄介

俳句は短すぎて不安定だ。テストが全て「満点」なわけがない。「満点」を単なる事実としてとるには余剰がありすぎる。そこには事実を超えた何かがあり、その余剰こそ俳句の最も大切なものだ。

無季の句としてもいいが、火事が冬の季語なので冬の句かもしれない。たとえば人家が焼け落ちることが「満点」なのだろうか。喪失の上に充足が乗っていて、その真相は決して分からない。

酔ひし父引きずる運動会前夜/今井聖

季語は「運動会」で秋。荒れた家庭だ。父は運動会を参観しないだろう。〈私〉はとても苦労している。

でも、父を「引きずる」ことができるならさぞ活躍できるだろう。せめて友達が多ければいいのだけれど。