「挽肉と米」ができるまで 後編

2020年6月1日、吉祥寺にグランドオープンした「挽きたて、焼きたて、炊きたて」がコンセプトの炭火焼きハンバーグと炊きたてごはん専門店「挽肉と米」。LAMP Inc.代表の清宮としゆき、俺カンパニー代表の山本昇平、POOL inc.代表の小西利行の異業種3名によりプロジェクトは立ち上がりました。POOL inc.はコンセプト開発からブランドロゴ、すべての関連ツールのデザイン、店舗デザインのディレクションまでを含むブランディング、SNSを中心としたPRまでを一気通貫で手掛けました。

後編では、「挽きたて、焼きたて、炊きたて」の3たてのコンセプトを基にした店舗設計、PRについて紹介します。

メンバー

POOL inc.

・小西利行/クリエイティブディレクター・ファウンダー(POOL inc,)

・宮内賢治/アートディレクター(POOL inc.)

・桑原加菜/デザイナー(POOL inc.)

・大垣裕美/プロジェクトマネージャー・プランナー(POOL inc,)

・廣田沙羅/プロジェクトマネージャー(POOL inc.)

・清宮としゆき/ファウンダー(株式会社LAMP Inc.)

・山本昇平/ファウンダー(株式会社俺カンパニー)

小西

料理名を「挽肉と米」の一本にしたために、実は〝ハンバーグ〟と呼んでいないんですよ。「挽肉と米だからハンバーグじゃないでしょ」って。でもハンバーグと入れないとお客さんには伝わらないんですよ。それでも、「わからなくてもいいじゃないですか」というやりとりをずっとしていました。

「挽きたて、焼きたて、炊きたて」を体感できる店づくり

─今回、かなりコンセプチュアルなお店になっていますが、どのように形になっていったのでしょうか?

大垣

POOL inc.的には、コミュニケーションは言葉だけでなく、その場所の空間やお客さんの体感が強いと思ったので、「挽きたて、炊きたて、炊きたて」というコンセプトをどのようにすれば感じてもらえるだろうかということをディスカッションして、その中の一つの答えが「羽釜から出る湯気」でした。

炊きたてだと、4連の羽釜でつねに炊き続ける羽釜ご飯から立ち上る湯気によるライブ感。挽きたてであれば、「蕎麦屋の麺打ち工房ってシズル感があるよね」というところから挽き場をつくって、店の営業外でも肉を挽いているところを見れるようにしたり。

焼きたては、「フライパンの上で焼くほうが、じゅーっという音がして焼きたて感があるかもしれない」とか、炊きたては「ごはんが目の前でつがれること」なのか、「羽釜の湯気を感じること」なのか。言葉の定義から考えていきました。

宮内

自然光が入る二階建て。吹き抜けになっていて、すごくいい光が入ってくるので、炊きたての湯気がしっかりと見える。今回店舗デザインから施工までを担当してくださった、上野建築研究所(UEKEN)の上野さんと話し合って、どのようにすれば湯気が目立ちやすいかというところを議論しました。

大垣

結果的に大きな羽釜四台になったのですが、当初は「専用の小さな羽釜を一人一台ずつ用意した方が体感できるんじゃないか」とか「いや、ごはんは大きい釜で炊いた方がおいしいんじゃないか」とか。その辺りの検証はたくさんしました。

体感まで味わってもらうエンターテイメント

─吹き抜けの窓から差し込む自然光、羽釜から噴き出る湯気、炭火で焼くジューシーな匂い、香ばしい音。店に足を踏み入れた時から「おいしい」は、はじまっている。そんな体験を味わう空間はどのようにしてつくられたのでしょう?

小西

古民家×銀色の世界。世界観として古民家のような場所でサイバーみたいなものがいいねって。ロゴが黒に白だという理由はそこにもあるよね。

大垣

最初に店に入った瞬間に羽釜が四台並んでいて、そこで米が炊かれ、湯気がもくもくしている。そこを通って席につく。実は、この店舗自体は古民家ではなく「民家」なんですよ。だから、古民家っぽさを出すために通路を細くしたり、いろいろアイデアを出して、UEKENさんと右往左往しながら設計図を十回近くバージョンアップしてもらいました。

土間っぽいコンクリート、自然光が差し込む吹き抜け、羽釜が印象的で、目の前で挽肉が焼かれる。最終的に、お客さんが炭台を中心に囲み、みんなが見るライブキッチン型になりました。

山本

「炊きたて」や「焼きたて」はいろんな飲食店の中にも存在していて。僕も飲食店を利用する中で、やはり目の前で仕上がった瞬間に食べることに惹かれます。提供する側としても、米が炊きあがった瞬間にそれをしゃもじでよそってお客様に出す瞬間が気持ち良い。

そういう部分だけをお店のオペレーションに落とし込もうと思ったので、お客様に見えるところで常にお米が炊きあがっている状態の羽釜の配置。そして、どのお客様にとっても目の前で同じように肉が焼き上がり手元に届くという焼きたてを体感しやすい席配置ですね。

小西

四発の羽釜で炊き続けることで「炊きたて」がずっとできるというオペレーションに昇華した時はびっくりした。冗談でしょ?って(笑)。「無駄にならないんですか?」と訊くと、「たくさん人が入ってもらえたら無駄にはならないんですよ」って清宮さんが答えた。もう天才だと思った。

山本

「席効率高めよう」や「団体様向けの席をつくった方がいい」とか、そのようなことは置いておいて。炊きたての米が常に連続して炊いている状態、そして、焼かれていく過程が見えてそれがそのまま自分の目の前にお届けされるという臨場感。炊きたてと焼きたてが伝わるようにということが、今の店の環境づくりとのポイントとなっています。

店舗ツールもブランドの世界観で統一

宮内

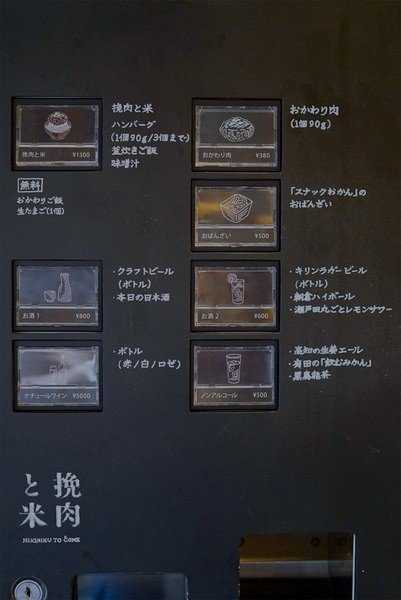

食券機にはかなりこだわりました。もともとはよくラーメン屋さんにあるような無機質な食券機なのですが、木のカバーをつくり、見た目が美しくない部分を全て隠しました。全てデザインし直して、手描きにしたり、それこそデザインも何パターンも検証して、手描きにするかフォントを使うか検証した上で、入り口でお客さんが最初に接触する部分なのでこだわりました。

あとは、卵が無料だったり、水がセルフになっていたりするので、案内表示も世界観を壊さないように意識しました。でもちゃんと目立っていないといけなかったりするので、現場に行って何度も検証しています。あとは質感ですよね。モルタルと木なので、なるべく木やグレイ、黒などの色でサイン関係をコントロールしました。

宮内

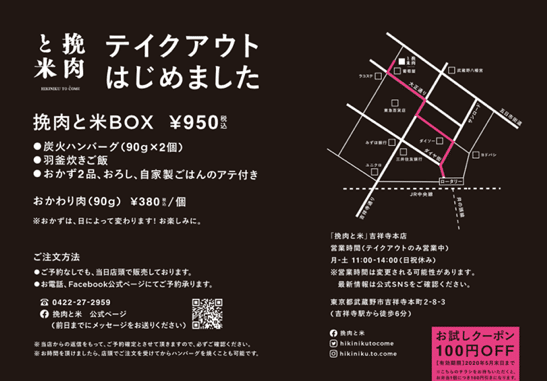

グラフィックは、黒を基調にすることで安っぽい感じにならないように工夫したり、チラシなどでは差し色にピンクを使用したりして、カジュアル感を出して女性にも受け入れられやすいデザインをトータル的に目指していきました。

桑原

少ない要素の中でも、ポスターでは「挽肉と米」の文字を湯気に見立てて縦にしたり、スタッフがかぶっている帽子につけたプレートのナンバーが「1129(いい肉)」という遊び心として加えています。このバッジは、お客さんからも「欲しい!」とよく言われるそうです(笑)。

コンセプトからブレないことの大切さ

─プロジェクトを進める中で、一度大きな危機があったそうですね。「いろんな挽肉の料理を出した方がいいのではないか」とメニューが増えたり、それに伴って店舗設計も進んだりと、最初のコンセプトから道が外れそうになったと。POOL incはあくまで「挽きたて、焼きたて、炊きたて」というコンセプトにこだわったとお聞きしました。

小西

コンセプトを譲らなかったのは確かで、POOL inc.はこのビジョンとコンセプトのガーディアン(守護者)として闘ってきたという感じです。世の中の仕事をやるとビジョンやコンセプトを最初にやるのだけど、間で「事情」というものが入ってきて歪んでいく。それをコンセプトやデザインという強い軸で進めていった。

小西

危機的な状況は、清宮さんと山本さんがメニュー構成や店舗設計を居酒屋寄りにした時があったじゃないですか。あそこで一度、「コンセプトに戻った方がいいんじゃないか」という話をした。

清宮

打ち合わせをしている全員がモヤモヤしている顔をしていて。プレゼンをしている山本さんの顔が一番曇っていた。もちろんPOOL inc.のみなさんも察知してくれていた。終わった後に小西さんが「これって山本さんがやりたい世界観だっけ?」と言ってくれたんですよね。そこで山本さんが「いや、実は…」となって。

山本

最初に僕がこの「挽肉と米」という店舗の業態提案をする時に、この吉祥寺という場所や家賃の大きさにビビりまして、売上を安定してあげられるようなありったけの業態提案に至ったんです。そしたら小西さんに「君は何がやりたいんだね?」と。

小西

そんな言い方してない(笑)。もっと優しい言い方だったはずです!

清宮

これだけのメンバーがいるので、僕たちは投資回収という方向に行っちゃったんですよね。だけど、結局それは山本さんがやりたい世界観とは真逆になっていた。「やりたい世界観で勝負すれば?」という流れになったのを覚えています。

大垣

それこそメニューも、炊き込みご飯とか、挽肉の炒め物とか、メンチカツとか。そのようなラインアップが大量に出てきて、店舗や価格設定がその基準に決まりかけましたよね。あの時は、相当抵抗しました…(笑)。POOL inc.っていつもは、商品自体をつくる立場ではなく、コンセプトやデザインなど、コミュニケーションの領域を担うことが多いんですね。だから、どうしても外側になりがちで。でも今回のプロジェクトでは、一緒に事業をやるからこそ言えること、絶対に譲りたくないことがあって。その時は、ガーディアンの矜持みたいなものをすごく感じました。

山本

コンセプトへの軌道修正をしていただき、「挽肉と米」というものをもっとストレートに本当にやりたい部分をむき出しにした方がいいと。ざっくりと言うとそのようなアドバイスをいただきました。

確かにそうだし、このメンバーがいるのだからそこまでやりきっちゃってもいいかということで改めて出し直したのが今回の原型になるようなものでした。

小西

コンセプトに忠実なほうが、コミュニケーションとしては当たるという予感はあったので「そこだけは守ろう」と。すごく説得して議論したら山本さんとかも理解してくれて、次に会ったタイミングではすごくシンプルな設計になっていたという記憶がありますね。

店舗に関しても、基本的には「コンセプチュアルな店舗にしよう」ということをじっくり煮詰めていきました。いざ「挽きたて、焼きたて、炊きたて」をいかに表現するかというところでディスカッションがあり、POOL inc.チームが最初に出していたイメージからはぶれていないですね。

大垣

少なくとも、これだけ密に話せる山本さんや清宮さんであっても、外的要因や何かの悩みで揺れたり歪んだりする。全員の足並みってなかなか揃わないんです。昔、小西が「コピーライターは言葉で人を感動させることもあるけれど、一つの矢印をつくるんだ」という話をしていたことがあって。私は、ずっとそれをPOOL inc.の仕事だと思ってやっていて。一つの言葉や一つのデザインをみんなの共通認識として「こっちだよ!」という矢印になるものだと思っています。

商品のコンセプトが削ぎ落されていく中で、店舗のブラッシュアップも加速していきました。「焼きたて」を感じるには、焼き台が真ん中にあって目の前のスペースでも焼かれていて、しかも焼きたてのハンバーグがお客様の目の前に置かれる…と手描きのラフで円形の焼き台を描いていたんです。その時、同じタイミングで山本さんとUEKENさんが店舗デザインを見せてくれた。それが私たちが描いていたものと同じデザインだったんです。

その時、奇跡だと感じました。コンセプトがみんなの意識の深いところに入っていてき、イメージとして共有できたことが感動的でした。「うまくいく」という確信を抱いた瞬間です。

PR

清宮

じつは、店舗をオープンする前に、フードトラック営業をしていました。そもそも、最初の店が決まりにくかったという理由と、あとはどんな店になるのか誰もわからなかったということもあります。商品コンセプトなどはPOOL inc.さんが入ってくださったおかげで確信があったのですが、お店自体はどうなるか全くわからなかった。であれば、保険をかけるというわけではありませんが、外食業界のトレンドとしてもPR的な意味でトラックを走らせようという話になりました。お店のスタートダッシュが難しくても、トラックで同時進行としてPRをやっていけばブランド認知と店舗への集客にもつながるよねって。

小西

フードトラックには「おろしハンバーグ専門車」と書いているでしょ?ここもすごく議論したよね。フードトラックは外へ出かけていく業態だから、お客さんにわかっていただく必要がある。お店は一度来ていただくとどのような業態かわかるから、ハンバーグという言葉は使わなくてもいい。

SNSを利用したコミュニケーション

大垣

じつは今回、店舗オープンのタイミングで、いわゆる普通の宣伝的なことは何もしていません。そうゆうものよりも、もともと「ある若者(架空の山本さん)がつくった」というところから含めて自分達でリアルな情報を発信していけるSNSを活用すべきだろう、と。

本来、店舗は2020年3月29日(みんなの肉の日)にオープン予定だったのですが、コロナウィルスの影響で延期することになりました。そこで、「店舗はオープンできないけれど、オープンまでの間、店舗のPRをSNSでできないか」ということになった。

https://www.instagram.com/p/B-6IQMtpNcH/

これはPOOL inc.内の別のスタッフのアイデアでもあったのですが、「エア・オープン」という形で、あたかも店をオープンしているような形にして、シズル感あふれる光景を流して“飯テロ”をやったらいいんじゃないか、と。スタートが4月13日で、店がオープンする6月1日までの一ヵ月半、毎日欠かさず投稿をしました。その時も、コンセプトの3たてがどのようにすればSNSを通じて伝わるかということを思考錯誤しました。

焼きたてだから、炭でお肉を焼いているシーンを横から撮ってみたり、上から撮ってみたり。米の炊きたて感を出すのに、「羽釜の蓋が開いて、そこから湯気が出ていたりするとシズル感があるよね」とか。コロナで現場に行けないので、LINE電話を繋げながら遠隔で「もう少し横から撮ってみてください」とかやりとりしながら(笑)、一番良いシズルというのをたくさん探しました。

https://www.instagram.com/p/B-_DTqTpGIw/

廣田

エア・オープンの間にファンをつくれたというのは、大きいですよね。

大垣

そうだね。あとは、インスタをフォローしてくれたらオープンした時に「おかわり肉」がもらえるというインセンティブをつけながらファンをつけました。オープンするまでに数百人のコアなファン、少なくとも吉祥寺のファンに知っておいてもらいたいと思って発信していました。

廣田

SNSの運営では、話し言葉を統一することを大垣は強く意識していて、私が書いた原稿についても、言葉の言い回しについては、何度も指摘されました(笑)。店のアカウントを「一人の人格」として言葉遣いを統一するとブランドのキャラクターも出るし、そこはすごく大事なポイントだと感じました。

大垣

SNSはダイレクトにお客様と繋がるので、発信している人がどういうキャラクターで、どういう言葉を持っているのかでお客様の印象は変わります。店舗の人格がそこに現れるんですよね。

実際の店を見るよりも、SNSで見る人の方が多い時代になっているので、そこはかなり気を付けていました。嘘はつかず、本当のことを言って誠実かつ謙虚にいる。でも、そこにはちゃんとこだわりを持っている。コメントに関してもその辺をすごく気を遣っていますね。

「挽肉と米」のこれから

─今後の「挽肉と米」について描かれているビジョンなどがあれば、お聞かせください。

清宮

ありがたいことに吉祥寺がこれだけの反響です。とはいえ、都心部ではないので、二号店、三号店までは東京で出したいですね。もちろんそこがゴールではなく、最終的にはアメリカに出店したい。アメリカのハンバーガー文化をハンバーグ文化にオセロのようにひっくり返すことが僕たちの夢なので。

小西

挽肉で世界を制するからね。

清宮

アメリカを制したら世界を制しますから。コロナでこのような状況ですが、タイミングを見てアメリカにチャレンジしたいと思います。

小西

昔、視察で上海に行ったとき、山本さんが上海の夜景を眺めながら「この国の人、もっとハンバーグを食べれると思うんだけどな」って言っていて。その横顔が忘れられない(笑)。

山本

ありがとうございます。

小西

実際、アメリカもそうだし、中国を含めて、世界を制するという野望が山本さんにはある。それにお供してブランドのガーディアンとして、どこまでもついていこうというのが僕たちPOOL inc.チームの想いですね。

***

次回のPOOL SIDE STORYもお楽しみに!

取材・文/嶋津亮太

写真提供:挽肉と米