活版印刷で名刺を作ったら、新しい人と出会いたくなった|名久井直子 #4

ポーラ「WE/Meet Up」が主催する、たったひとりのための特別な場。第2回のホストは、人気ブックデザイナーの名久井直子さんです。今回は名久井さんと一緒に、活版印刷で名刺を作ります。自分の顔とも言える名刺。それを紙から選び、1枚1枚丁寧に刷るという体験は、ゲストにどんな変化をもたらすのでしょうか。

前から気になっていた、大好きな本を装丁した人

その日、名久井直子さんは表参道のカフェでゲストの榛葉絵美さんを待っていました。カフェで待ち合わせて、近隣の「Winged Wheel(ウイングド・ウィール)」という手紙用品専門店に行くことになっていたのです。

現れた榛葉さんは、落ち着いた緑と黄色の秋らしい装い。さっそく名久井さんは、今回のテーマである名刺を渡します。榛葉さんは、大学院生でまだ自分の名刺というものを持ったことがないとのこと。「大学院では社会学を専攻している」と自己紹介をしてくれました。

WE/Meet Upのインタビュー記事を読む前から、名久井さんのことを知っていたという榛葉さん。きっかけとなったのは、フジモトマサルさんの『二週間の休暇』という本でした。この本はカバーが少し透ける紙でできています。カバーの表、裏面、そして本体の表紙に描かれた植物の絵が重なり合い、奥行きを生み出しています。

「『二週間の休暇』はひと目見たときから心を惹かれ、読んでさらに好きになった本です。こんな素敵な本をデザインしたのは誰だろうと確認したら、装丁として名久井さんのお名前がありました」(榛葉さん)

漫画やさまざまな本の装画を残したフジモトマサルさんは、2015年に亡くなりました。名久井さんはフジモトさんの関わる数多くの本の装丁を担当し、闘病中もずっとお仕事を一緒にされていました。

榛葉さんは小学生のときから、フジモトマサルさんの本が好きだったそうです。「あまり小学生向けではないですよね」と言う榛葉さんに、「でも、彼は喜ぶと思う。私も小学生のときに安部公房の作品が好きだったから、気持ちはわかります」と返す名久井さん。名久井さんが初めて名刺を作った時の話、活版印刷の歴史など、いろいろなことを話しながら、少しずつ二人の心の距離が縮まっていきます。

ひたすらかわいい紙専門店で、名刺用の紙を選ぶ

初対面の緊張がほぐれてきたところで、「ウイングド・ウィール」に歩いて移動します。まずは店内をひとめぐり。名刺だけでなく、封筒、便箋、ショップカード、結婚式の招待状、グリーティングカード、ギフトボックスなど、さまざまな紙製品がショーケースに並んでいます。

「すごくきれい……!」と思わず声をあげる榛葉さんに、「ひたすらかわいいよね」と名久井さん。思わず目移りしてしまいますが、今回はあくまで名刺の紙選びです。名刺用の紙のコーナーから、好きな紙を選んでいきます。

今回刷るのは50枚ほど。「テキン」という印刷機で、1枚ずつ刷る予定です。機械で刷るときは厚さが変わると均一に刷れませんが、テキンは手で圧力をかけて刷るため紙の種類が違っても対応できます。「せっかくだから、何種類かの紙を選んで、いろんな名刺を作りましょうか」という名久井さんの提案により、数種類の紙を選ぶことにしました。

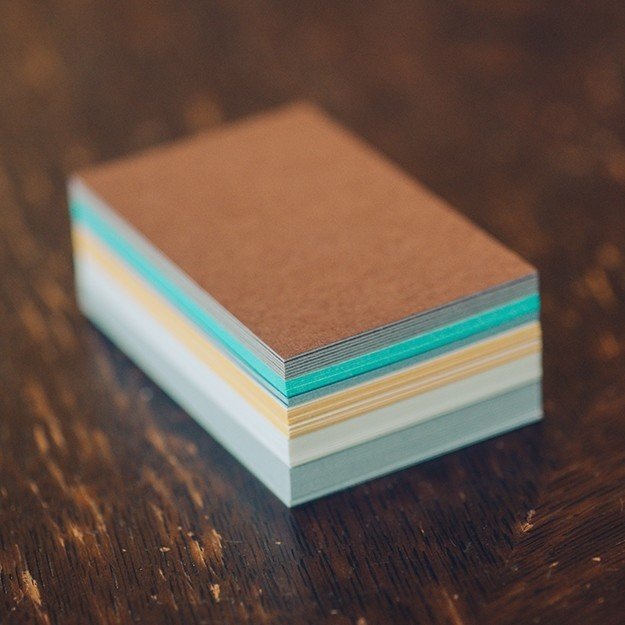

榛葉さんがまず選んだのは、コットンペーパーナチュラル。柔らかな触り心地で、厚みがあります。そしてエッジカラーとボーダード。エッジカラーは紙の断面、そしてボーダードは紙の縁に、職人が手作業で色をつけた名刺です。 ゴールド(カナリア)のエッジカラーを選ぼうとしていた榛葉さんに、名久井さんが「エッジカラーは断面だけだから、派手な色のほうがわかりやすいかも」とアドバイス。そこで榛葉さんは、ミントブルー(ジェイド)も選ぶことにしました。あとは、ネイビーのボーダードをチョイス。さらにグレーとチョコレート色のボード紙で、6種類の紙が揃いました。

次は、活版印刷の印刷会社「弘陽」に向かいます。移動中の車内でも、短歌の話や兄弟の話、インタビュー記事のこぼれ話などに花が咲きます。

弘陽に着くと、代表の三木弘志さんが笑顔で出迎えてくれました。三木さんは、活版印刷を手がけて約55年の大ベテラン。その確かな印刷技術は名久井さんをはじめとするクリエイターに引っ張りだこで、工房内にはポスターなど、三木さんが印刷を担当した作品がたくさん貼られています。

名久井さんとの付き合いは、10年ほど。三木さんは、「名久井さんが、今までやったことないような難しくておもしろい仕事を持ってきてくれるもんだから、すっかり鍛えられましたよ」と笑います。

10人に1人の逸材? はじめての活版印刷

名刺づくりで最初に決めるのは、印刷する内容です。名前、メールアドレス、そして名前の読み仮名を入れることに決定しました。

そして、名久井さんからサプライズプレゼントが。榛葉さんのために、家から名刺用の紙を3種類持ってきてくれたのです。これで、合計9種類の紙に印刷することになりました。

さあ、いよいよ印刷開始です。まずは、「文選」といって使用する活字(金属に字形を刻んだもの)を棚から拾っていきます。三木さんから説明を受け、榛葉さんが文選に挑戦。文字は、部首ごとに並んでいます。膨大な活字を前にした榛葉さんに、「このあたりにあるよ」と三木さんがヒントを出してくれる優しい一幕もありました。

次は、拾った字を版として組んでいきます。おもしろいのは、空白部分にはクワタと呼ばれる、活字より一段低くなった金属の塊を入れること。それによって、文字の位置や文字間を調整します。

適当に文字何個分かのクワタを入れ、「榛」「葉」「絵」「美」の文字を入れます。そして余った部分にもクワタを入れ、左右の空白が均等になるよう計算するのです。

三木さんの「いま、全体で4文字分と3分の1文字分空いてるの。これを左右均等にするには、どのクワタを詰めればいい?」という質問に、すぐさま答える榛葉さん。飲み込みの早さに、名久井さんもおどろいています。

次は組んだ版を印刷機にセットして、丸いインキディスクにインキを塗ります。ペタッとインキをのせた三木さん。「とりあえず塗ってみてくれる?」と無茶振りされた榛葉さんは、「これを薄く広げるんですね」とインキを塗り始めました。

すると「あ、うまいねえ! これは10人に1人の塗り方だよ!」と三木さんが感嘆の声をあげました。「何も説明しないで試してみたのに。言うこと無いよ」と太鼓判を押された榛葉さん。活版印刷と相性がいいのかもしれません。

活版印刷の名刺で、自分の名前が好きになる

三木さんにレクチャーを受けた榛葉さん、いよいよ印刷がスタートです。手でレバーを押すと、1枚ずつ名前とメールアドレスが印刷されていきます。途中で三木さんが刷り上がりを虫眼鏡で確認し、印刷にストップをかけました。「@」の一部に傷が入っているのに気づいたのです。そして、アドレスに使われている活字の線が他と比べて細いため、いくつか取り替えることになりました。この細かな調整、まさに職人技です。

順調に印刷が進み、数十分経つ頃には9種類の紙にすべて印刷が終わりました。内容は同じでも、紙によって表情が全然違います。印刷の具合も1枚1枚変わるため、まさに世界で1枚だけの名刺が誕生しました。

改めて刷り上がった名刺を見ながら、「榛葉さんのお名前、横棒が多いですね」と名久井さん。ここで、三木さんがおもしろいことを教えてくれました。

「重ための文字だから、印刷したらすごくカッコいいね。活字で印刷したら、自分の名前が好きになったという人がけっこういるんです」(三木さん)

それを受け、榛葉さんは「活字で印刷すると私の名前、とめ・はね・はらいがしっかり出てきれいですね」と答えました。

印刷が終わって一段落したところで、3人でおしゃべりをすることに。今回、榛葉さんは、名久井さんに聞きたいことがありました。「ゲラ(文章だけの状態)からどうやって、本のデザインや素材を決めていくのか」ということが不思議だったのです。

その質問に対し、名久井さんは「自由にイメージを広げるというよりは、本のターゲットや予算など決められたことに合わせて考えていく」ということを説明し、「『もうちょっとこうしたら売れるかな』ということは考えます。 自分の仕事は、そのテキストをできるだけ遠くに届けること。テキストが良いものだと信じているんです。少部数が大事に何代も受け継いでくれるという生き残り方もあれば、大人数に売れて確率的に長く受け継がれるという生き残り方もある。 このテキストが長く生き残るのはどっちの道だろうか、と考えます」と、仕事に対する姿勢を教えてくれました。

けっきょくは、地道な日々の積み重ねが、自分の仕事をつくっていきます。「こういう本を作りたい」といった願望はないという名久井さんが、「こんな活版印刷をやってみたいとか、ないですよね?」と三木さんに聞くと、「まったくないね。自分の作品を作ってるわけじゃないから。1点1点仕事を請けてまっとうする。自分でいいもの作ったってなんぼ思っても、評価されないとダメなんです。評価は第三者が決めてくれるものですから」とストイックな答えが返ってきました。

大事な人に渡したい。世界で1枚の名刺だから

さて、いま大学院生の榛葉さんが仕事に就くのは、数年先のこと。「どんなことがしたい?」と聞かれた榛葉さんは「あまり将来の夢を持てないんです。今後何をするのか、未来の自分に聞きたいくらい」と困ったように笑いました。

すると名久井さんも三木さんも、「仕事を始めたときは、夢なんかなかった」と。ふたりとも、最初は生活のために就職したのです。

そして三木さんは、「でもね、今は仕事がすごく楽しい。いろんな仕事が来るから。今までやったことないことを頼んでくれる人がいて、その人と一緒に試行錯誤するのが一番おもしろい」と、名久井さんは「夢から始まらなくても、楽しい仕事はできるよ」と、先達としての心強い言葉をかけてくれました。

今回の名刺づくりを通して、榛葉さんは名刺に対する考え方が変わったそうです。

「名刺制作って、業者さんに頼むイメージでした。でも自分で作ると、名刺自体に愛着がわきますね。名刺を配って、人間関係を新しく広げていく。そういうことを自分からしたくなって、すごくいいなと思いました」(榛葉さん)

名刺は本来、初めて会う人に渡すものだけれど、この名刺は気心が知れている大事な人に渡したいという榛葉さん。では、今回の名刺を名久井さんに渡すとしたら? コットンペーパーか、ゴールド(カナリア)のエッジカラーかで迷う榛葉さんに、名久井さんは「ずっと榛葉さんは、コットンのクリームっぽい色に惹かれていましたよね」と声をかけました。

そこで三木さんが一言、「自分が一番気に入ったものを差し上げれば、間違いないよ」。それで、榛葉さんはシンプルなコットンペーパーの名刺を渡すことに決めました。

名刺を渡す際、三木さんからのアドバイスがありました。「さりげなく渡すんだよ。活版印刷だとひと目ではわからないくらいのへこみにしてあるから。よく見て、さわっているうちに『もしかして、活版?』と気づかれて、そこから話がはずむんです」。

そう、名刺はただの情報が印刷された紙ではありません。自分というものを表現するツールであり、人とつながる最初の一歩でもあるのです。

「名刺がなくなったら、また三木さんのところで追加印刷してね」と名久井さん。この名刺を配り切る頃には、榛葉さんに新しい人の輪ができていることでしょう。

後日、榛葉さんからは次のようなコメントをいただきました。

「自分自身で紙を選び、印刷まで行うという初めて尽くしの体験をさせていただきました。名刺そのものも、名刺に記されている名前も、『私』を構成する大事なものとして丁寧に扱ってあげたいです。

名久井さん、三木さんとお話した中で印象的だったのは、仕事や将来全般に対する『夢』ばかりを思い描いていた私に対して、お二人とも徹底して現実を見据えていらっしゃったことです。それぞれのお仕事の中で何ができるのか、またはできないのか、その可能性と限界を理解した上で最大限の努力をもって取り組む姿には、とても勇気づけられました。将来を模索していく過程で迷走状態から抜け出せなくなった際には、当日お二人が見せて下さった姿勢を思い出しつつ、着実に前へ進んでいきたいです」

名刺づくりをきっかけに自分を見つめ直し、対話の中から将来に対する希望が生まれた今回の特別な体験。

次回はどんな出会い、そして対話の化学変化が起きるのでしょうか。

■現実には縁(ふち)がないし、宇宙には果てがない|名久井直子 ♯1

この記事は、POLAが発信するイノベーティブ体験「WE/」のコンテンツを転載したものです。ぜひ「WE/」のサイトもご覧ください。

POLA「WE/」