大和街道その3 粉河寺、西笠田~橋本

和歌山から紀ノ川沿いを奈良へと向かう大和街道を歩いたレポートの「その3」です。

前回は街道を先に進むことを優先した為に、参拝をパスした粉河寺から散策をスタートしました。

粉河寺は、清少納言の枕草子に「寺は石山、粉河、滋賀」と挙げられている名刹です。ちなみにこの3寺のうちの「滋賀寺」は廃寺となっていて現存していません。

JR粉河駅から(店舗も少なくなった)商店街を北へ800m進むと、宝永4年(1706)再建の大門がそびえています。和歌山県下では、高野山、根来寺に次ぐ大きな楼門で重要文化財に指定されています。

清少納言も評価した古刹の粉河寺ですが、根来寺とともに秀吉に反抗した為に天正13年(1585)に焼討ちに遭いました。奇跡的に焼け残った根来寺の多宝塔のような古い建造物は粉河寺には残っていません。建物は残っていませんが、粉河寺縁起絵巻という鎌倉時代初期に描かれた絵巻は焼けずに残っていて、国宝に指定されています。

大門を入ってすぐ左には立派な石垣があり、天下の大軍を相手に戦った大寺の雰囲気が感じられます。江戸時代にはこの石垣の上に紀州徳川家の御殿が建てられたんだそうですが、石垣自体はもっと古い時代のもの。石垣まで積みなおすことはせず、元々あった石垣の上に御殿は建設されたのでしょう。お城の天守台のようにも見える石垣。秀吉勢と戦った頃には物見台の役目をする建物が建っていたのでしょうか?

徳川家御殿跡の近くには鷹匠の屋敷跡があります。先ほどの石垣と見比べると明らかに違う時代のものです。鷹匠というのは鷹狩りに使われるタカを調教して飼育し操る役職のことです。念のため。 紀州徳川家の殿様はこの粉河寺界隈でよく鷹狩りをしていたんだそうです。 鷹狩りというのはキジやウサギなどの獲物をタカに捕らえさせる狩猟レジャーです。ホタル狩りや紅葉狩りと違って、タカは狩られる側ではありません。念のため。

本堂へと向かう途中にある重要文化財指定の中門をくぐると、目の前に国の名勝にも指定されているお庭が現れます。ダイナミックな石組みの間にソテツやツツジが植え込まれた、現代アート的な感じさえする粉河寺のシンボルですが、安土桃山時代の作庭です。秀吉に攻められて焼失した後の復興の際の作なのでしょう。

この石組みの上段に本堂があって、その隣りには千手堂があります。どちらも重要文化財。本堂は秀吉による焼討ちの後にも、元和2年(1616)と正徳3年(1713)に焼失し、その度に再建されています。

本堂の横の辺りに石造の地蔵菩薩が立っています。永禄7年(1564)から立っているんだそうです。という事は、焼討ちの際には21歳の若像ですね。どんな気持ちで焼け落ちる堂宇を見ていたんでしょう? 思わず「あぁ!」って声が出てしまったりしなかったでしょうか(笑)

粉河寺は西国三十三所観音霊場の第三番です。ご本尊は秘仏です。それも年に1度とか33年に1度とかの御開帳が決められているパターンではない完全な秘仏! 完全秘仏って「本当にご本尊はいらっしゃるの?」って思ってしまいます。本堂は何度も焼失しているし、実は現存しないのでは?って。 もちろんこの日も秘仏千手千眼観音菩薩像の御尊顔を拝することは出来ません。ただ、こちらも通常は秘仏の北面観音立像が特別御開帳中でした。ご本尊が収まる逗子の裏の壁に収まっているこの観音様は、いわゆる千手観音ですが実際には千本ではなく42本の腕があります。そして合掌している4本の腕以外の38本の手の平には玉眼(水晶製の目ん玉)がはめられています。完全秘仏のご本尊も千手千眼観音なので、この観音様と同じスタイルなのでしょう。現存しているならば。

本堂には左甚五郎の作と伝わる虎の彫刻もあります。夜な夜な歩き回ったので、じっとさせておく為に目にクギを打たれています。って目にクギなんですね。脚ではなく。 左甚五郎が彫った動物って、よくウロウロしますよね(笑)

じっくりと拝観して本堂を出ると、目の前の石組みの上でイソヒヨドリが美声を響かせていました。なぜか妙に覚えているのですが、むかし堺市の北野田で初めてこの鳥の声を聞きました。どこでどんな鳥が鳴いているのか?とキョロキョロと探して見つけた記憶があります。名前の通り、本来は磯場や崖のような所に生息しているのですが、近年は都市部での繁殖が増えてきている鳥です。

余談ですが、粉河寺のことも書かれている枕草子には「虫はすずむし、ひぐらし、蝶、まつむし、きりぎりす、はたおり、われから、ひを虫、ほたる」と列挙されています。「きりぎりす」は現代の図鑑に載っているコオロギのことで、「はたおり」が現代のキリギリスのことです。そう言われてみれば機織りの音のような鳴き声です。 スズムシとマツムシも現代では逆になっています。どこでどうやって入れ替わったんでしょうねぇ。

「われから」というのは細長い変な形をしたエビの仲間です。「いや、虫ちゃうやん!」ってツッコミたくなるところですが、蝦は虫偏なので当時の分類では虫なのかもしれません。ってことは蟹も蛇も虫のカテゴリーだったのでしょうか? 「ひを虫」というのはカゲロウのことです。鳴く虫と儚い虫の評価が高い傾向のように思います。

清少納言さん、カブトムシやクワガタムシなどは無視? タマムシがランクインしていないのはタマタマ?

ローカルなJR和歌山線に乗って、前回のウォーキングの最終の西笠田駅まで移動しました。ぽかぽか陽気。気持ちよく居眠って、あやうく乗り過ごすところでした。こんな本数の少ない電車で乗り過ごしたら大変です。あぶない、あぶない。

西笠田(にしかせだ)駅の目の前の紀ノ川の中には、万葉集にも詠まれた大きな中洲の船岡山があります。そう言われてみれば大きな船、熊野水軍の軍船であった安宅船のようにも見えます。

東へと向かって歩いて行くと、道の駅「紀ノ川万葉の里」に着きました。和歌山で働いていた頃に、よくここの駐車場でお昼ごはんを食べました。パン工房Kawaのパンとか。

道の駅の前には蛇行する紀ノ川。菜の花の周りをモンシロチョウがひらひら、ヒバリがさえずって、ツバメは巣を作る候補地を探して飛び回っています。

あ~いい日和。

のんびりした後、ふたたび街道歩き。

街道から北へと500mほどの宝来山神社に寄り道をしました。織田信長による高野山攻めの際に焼失して、慶長19年(1614)に再建された社殿は重要文化財です。意外に初めて訪れました。 よく近くを通っていたのに。

街道に戻ってしばらく進むと大きなクスノキが現れました。近畿で一番大きな木なんだそうで、幹の周りは13.5m。 この巨木は「十五社の森」と呼ばれているんだとか。1本の木を「森」と呼ぶのって、なんだかセンスいいですよねぇ。

やがて街道は元商店街であったエリアに差しかかりました。呉服屋、酒屋、電器屋、花屋、美容室、喫茶店、居酒屋、食料品店、、、ほとんどが「元店舗」です。 営業していたのは精肉店1軒ぐらい。なんて寂しい。逆に、どうして昔はここが賑わっていたのか?とも思いますが。 元商家の屋根の上、ここでもイソヒヨドリが鳴いていました。美しい声が響き渡るのが、かえって寂しい。。。

かつらぎ町に入りました。かつてこの辺りは「川上酒」と呼ばれる地酒で有名な土地で、酒蔵が軒を連ねる一帯だったんだそうです。私が持っていた地図にも数軒の酒造会社が記載されていました。 が、笠田駅近くにあるはずの木村酒造は見つけられず、妙寺駅北西の帯庄酒造は廃業していました。煙突や一部の建物を残したまま。

慶長2年(1866)創業の初桜酒造が唯一の「川上酒」の生き残り。高野山でも(かつては大っぴらに「酒」とは言えなかったので)般若湯と称して、陶器のとっくり風の容器などでお酒が売られていますが、あれはこの初桜酒造が造っているんだそうで、とっくりの中身は実はここの銘柄「初桜」なんだそうです。

試飲をしてから4合瓶を1本買って、ホロ酔い気分でもう少し歩くと名倉という町。かつては、この名倉から南へ曲がって紀ノ川を越えて高野山へと上る参詣道がありました。

高野山へ向かう道との交差点には、かつて市場もあって栄えていたんだそうです。前田邸という立派な旧家もあります。

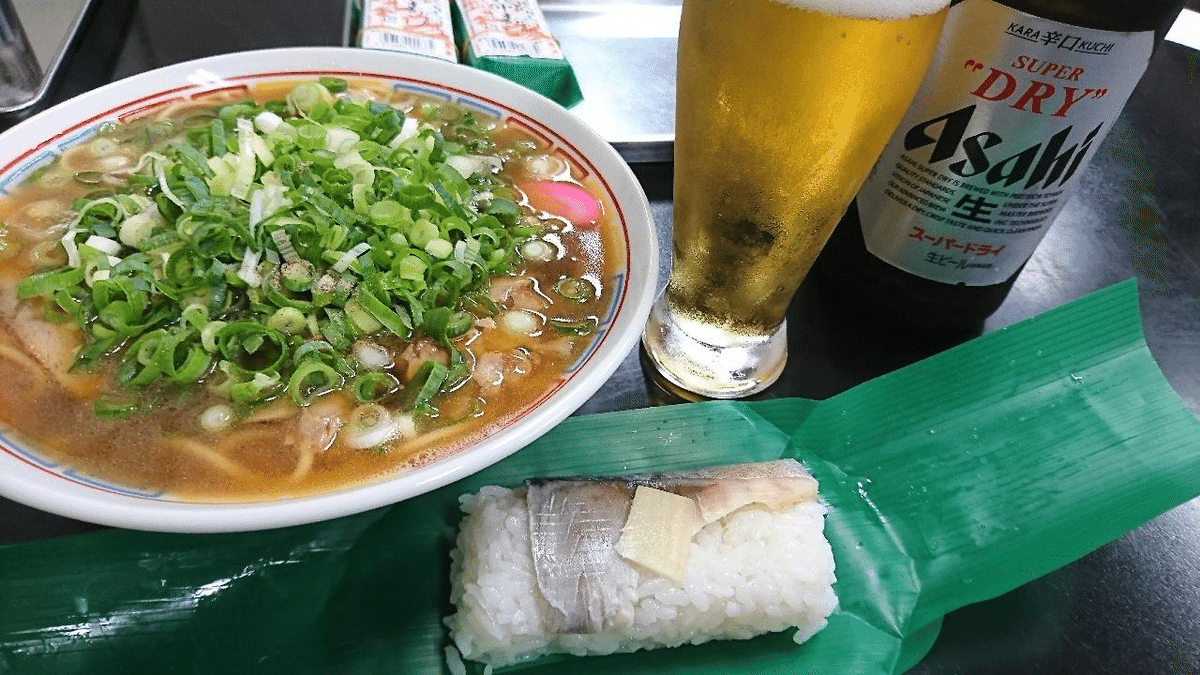

日が傾いてきましたが、元気だったのでもう少し歩いて橋本でウォーキング終了。 橋本には南海の高野線が通ってきているので、和歌山市を経由せずに大阪に帰ることが出来るのですが、中華そばを食べる為にJRの和歌山方面に乗り込みました。

向かったのは〇京さん。表記するのに支障があるので〇なのではなく、〇の中に京と書かれたマルキョウさんです。和歌山ラーメンには「〇、、」という屋号のお店が多いのです。屋台の頃に赤ちょうちんに描かれていたマークが元だとも言われます。

さて、丸京さん。このお店はお城北東の京橋近くにあります。和歌山で働いていた頃に時々寄っていましたが、ある時に火災に遭って閉店してしまいました。かつての店主のお孫さんが引き継いで営業されているのが今の丸京さんです。和歌山の中華そばの王道とも言える風格!それでいて井出商店のようにマスコミへの露出が多くはないので混んでいません。また、コンクリート打ちっ放しの3代目のお店はキレイ!

和歌山で中華そばツアーをされる方は(勝手にプランニングしますが)土日の行程の、土曜昼は山為食堂、土曜夜は井出商店、日曜昼は丸高本店、日曜夜は丸京で決まりです!

いいなと思ったら応援しよう!