僕は錯覚資産、「勘違いさせる力」の被害者だったのかもしれない

こんにちは!

ふろむださん(@fromdusktildawn)の、

人生は運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている

を読みました。

久々に、最初から最後まで止まらない本を読みました。

普段は情報収集って感じで電車の中だけで読書するんですが、

この本は電車を降りても、家に帰ってからも釘付け。

とても面白い本でした。

けど、

不思議と錯覚資産について読んでいても、驚きはなく。

僕は、勉強、野球、就活色々な競争をしてきました。

で割と勝ち抜いたりもして、実力主義が好きでした。

ちょっと昔話をします。

野球部時代、高校の部活は1年生だけで70人ほどいました。

そんな時に出場機会にすごく偏りがあった覚えがあります。

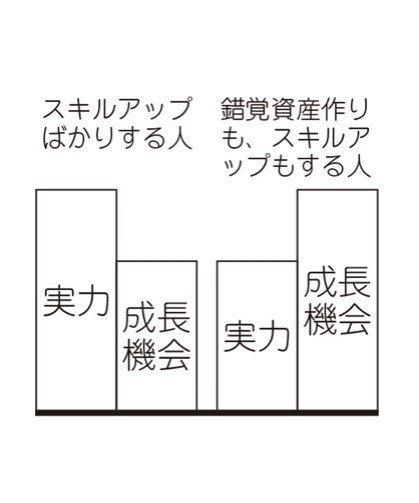

うまい人より、思い出しやすい人、錯覚資産のある人

この図を高校3年間で痛感させられました。

別に

俺の方がうまいんだから、出せよ、出れなかったから抜かされた

って言い訳ではありません。

自分の方が上手くても、下手だったとしても、

出場機会と監督からの信頼という、

一生抜かすことのできない複利で増えていくものがありました。

そうすれば実力はおのずと練習じゃ追いつくことはできないのです。

そして、その出場機会は実力には思えず、運や勘違いさせる力が思っている以上に大きかったと思います。

自分以外の69人の選手を見ていても、一年の春の時にはそれほど大差はなかった。むしろ出ていない選手の方がうまいのでは?と思ったこともあったのです。

入学して間もないのに、監督はどこを見てこんなにはっきりと判断をしているのだろう。

その時は、この人は第一印象で評価しているのかな?

第一印象って大事だなと思っていました。

けどそれって、ハロー効果であり、利用可能性ヒューリスティックであり、

少なからず認知バイアスによるものでした。

悲しいことに、高校3年の時にはレギュラーメンバーで出ている選手に納得してしまっていました。

それは出場機会、対戦相手の質でいやでも上手くなるからです。

ハロー効果で成績が出てなくても、自分より上手いと思ってしまうことも。

今振り返ると、僕は昔から実力を伸ばすことだけに集中していました。

表面的なことが嫌いで、

媚びや小手先の見せ方ではなく、本当に実力を見てくれる人に認められればいいと思っていました。

なんとなく、たまに練習を見にくる監督に必死に挨拶したり、喋ってる人たちが媚びを売っているように見えて、あまり監督に自分から話しかけに行くこともありませんでした。

そして、中学校の実績なども使いませんでした。

さらには1年生の春に一度大乱調でフォアボールを出しまくったことによるハロー効果で、3年間コントロールが悪いというレッテルも張られました。

実際に悪かったとは思いますが笑

多かったA戦の出場機会がめっきり減ったのを覚えています。

僕はこの本の真逆をやっていたのです。

結局、実力勝負では出場機会的にも監督からの信頼的にも、

どれだけ練習したところで追い抜かせることはありませんでした。

就職活動もこんな感じな気がします。

ハロー効果を使うのがすごく嫌だった自分は、

想いや価値観の部分だけを伝えていました。

媚び売ることも嫌いだったので、思い浮かびやすさや感情ヒューリスティックも0に近かったと思います。

ありもしない実力主義にどっぷり浸かって、

正々堂々戦ってもしんどいだけ。

錯覚資産は強いです笑

身を以て実感しています。

現実にある違和感。それがこれだったのかと言語化してもらった気分。

スッキリ納得したという部分とどこか悔しい気分が残る本でした。

錯覚資産を実際に経験で感じていたからこそ、驚きはなかったのだと思います。

「ああ、そうだったのか…」という力の抜けた納得感。

この悔しさ、ちょっとした腹立たしさをこれからに活かしていこうと思います。

錯覚資産がいくら卑怯なように見えても、

このみんなが汚染されている状況では使う以外の選択肢がありません。

使わなければ負けると思います。それぐらい複利で突き放されていきます。

この本に出会えて本当に良かったです。

感謝の気持ちを込めて、文章力はないですが、自分の思いを書かせていただきました。そして、これを読んだ人が手に取ってくれるようにと思っています。

ありがとうございました。