世界の文字をたずねて(1)東・中央アジア編

ハンドメイド作家のPlava Stabloこと、青木弘之です。

あちこち海外旅行に行ってみると、当然ですが、都度その国の言葉に触れることになります。

言葉の音としての響きも旅行気分を引き立ててくれますが、それ以上に私を引き付けるのが、その国の言葉の文字です。

そもそも、私が文字に興味を持ったのは漢字からなのですが、外国で使われている文字で初めて興味を持ったのが、主に韓国や北朝鮮で使われているハングルでした。

私は小学生のころから、韓国や北朝鮮に興味を持ち始めました。きっかけは、夜中にラジオから聞こえてくる、日本語とは異なる謎の言葉の放送だったり、〇が入ったハングル文字のおもしろさだったかと思います。

子どものころから本好きで、図書館通いをしていた私は、書棚にたまたま「世界の文字」という本を見つけました。著者は中西亮という、京都の印刷会社の社長さんで、1970年代から海外に出かけては、現地の文字収集(主に新聞)をしていたという方です。

さすがに子どもでも見慣れていた漢字やアルファベットの他に、何だかよくわからない文字が世界にはたくさんあることを知って、俄然興味が湧きました。

しかしながら、当時はまだ海外など、本かテレビ番組の中の世界のお話しでした。実際に自分自身が現地で世界の文字を目の当たりにするのは、社会人になって、韓国旅行に行ってからです。

ここでは、私が訪ねた国の写真から、いろんな文字をご披露することにいたしましょう。

1.ハングル(韓国)

初めての海外旅行先が韓国ということで、私が海外で見た最初の外国語は韓国語、文字表記はハングルになります。

もちろん、それまで日本国内でハングルは目にしていましたが、実際に現地に行ってみると、当然街中の看板はハングルだらけでした。海外からの旅行者がハングルを読解できないことから、いわゆる「ハングル酔い」になると良く言われていますが、私は一応ハングルのしくみは理解していたので、ハングルに酔うことなく、文字を見て、何と発音するのかは見当がつきました。

韓国語は、日本語同様に中国から漢字を取り入れていたので、いわゆる漢語が多く存在します。韓国語での漢字の発音も、日本語同様に規則性があるので、発音が分かれば、何となく元の漢字が想像できて、意味が推測出来たりします。

例えば、上の写真の中で、注意書きらしい表示がありますが、その中の赤い文字は(カナでは正確な発音表記にはなりませんが)「クム・ヨン・シ・ソル」と読めます。これは、漢字に置き換えると「禁・煙・施・設」となります。

※ちなみに、「금연」は韓国で良く見かける言葉なので、覚えた方がいいでしょう。

なお、青い文字のほうは「フプ・ヨン・ク・ヨク」と読め、これは「喫・煙・区・域」になります。

上記の注意書きでは、ハングルを見る限り、漢語が多く使われているようなので、慣れれば、韓国語が分からなくても、なんとなく意味が推測できます。

ハングルは、自然発生的に出来上がった文字ではなく、成り立ちの由来が明確に分かっている、世界でも珍しい文字です。子音と母音の記号を組み合わせて一つの文字を構成するので規則性があり、ハングル自体を覚えるのは非常に楽だと思います。

観光地を除くと、基本的に韓国内はハングル表記だけですので、ハングルが読めるか読めないかで、旅の広がり方が大きく変わると思います。韓国旅行に行かれる際は、ハングルの読み方はしっかり覚えた方がいいかと思います。

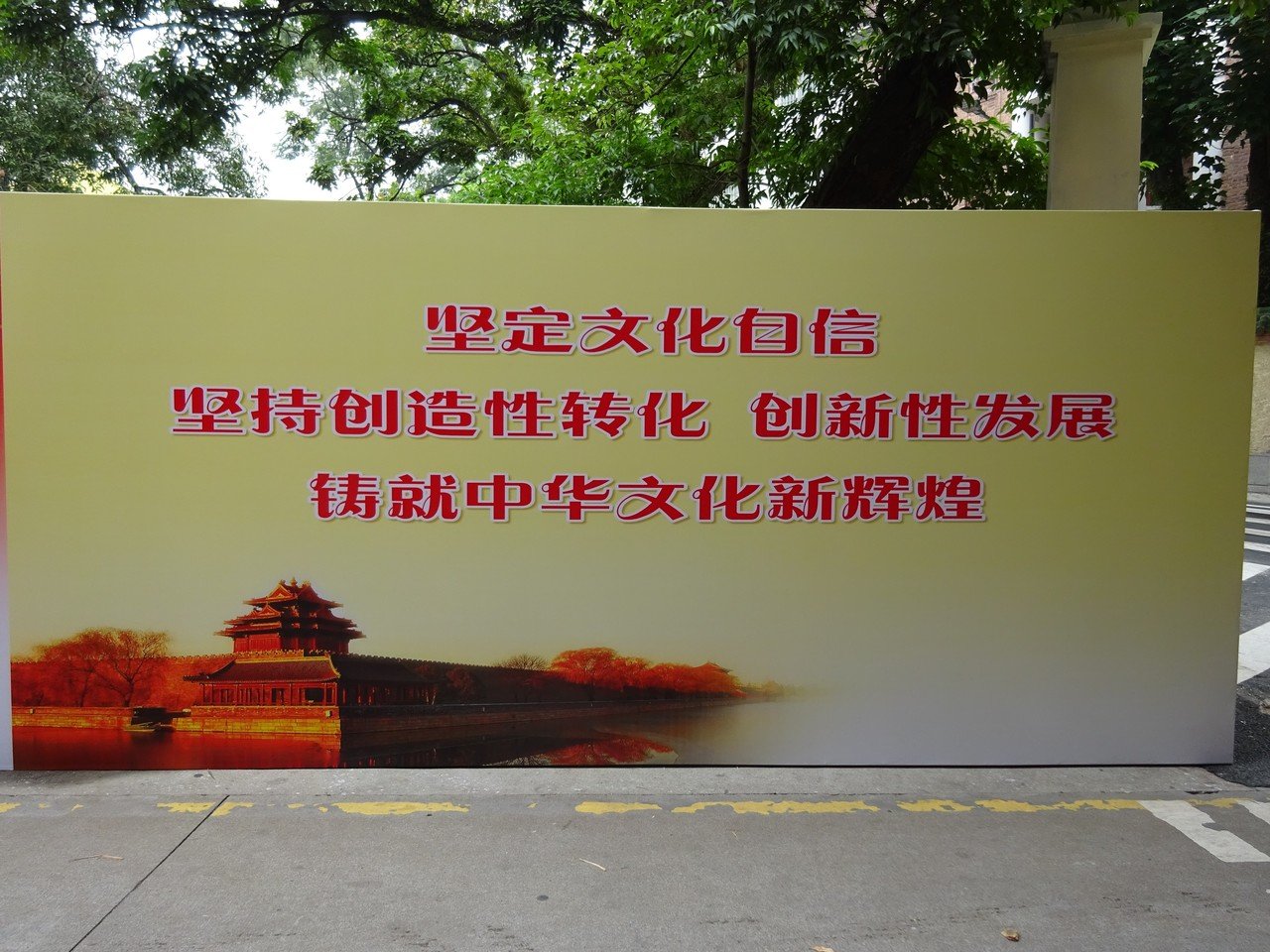

2.漢字・簡体字(中国本土)

中華人民共和国、いわゆる中国本土では、漢字でも「簡体字」と呼ばれる文字を使用しています。

なんとなく見た目で分かる字もあれば、元の字からかなり大胆に省略している場合もあり、これは都度覚えるしかないですね。

中国語は話せないけど、漢字は読み書きできる日本人にとって、筆談は中国人とのコミュニケーションに不可欠な手段ですが、ついつい日本語で使う漢字を書いてしまうと、相手に理解してもらえないこともあるので、要注意です。

3.漢字・繁体字(香港・マカオ・台湾)

中国本土以外の漢字使用地域である、香港・マカオ・台湾では、繁体字と呼ばれる漢字が使用されています。省略なしで画数が多いので、書き取りは面倒くさそうですが、地元の人たちはどう思っているのでしょうか…

ちなみに、香港・マカオでは広東語が使われており、広東語特有の漢字もあったりします。

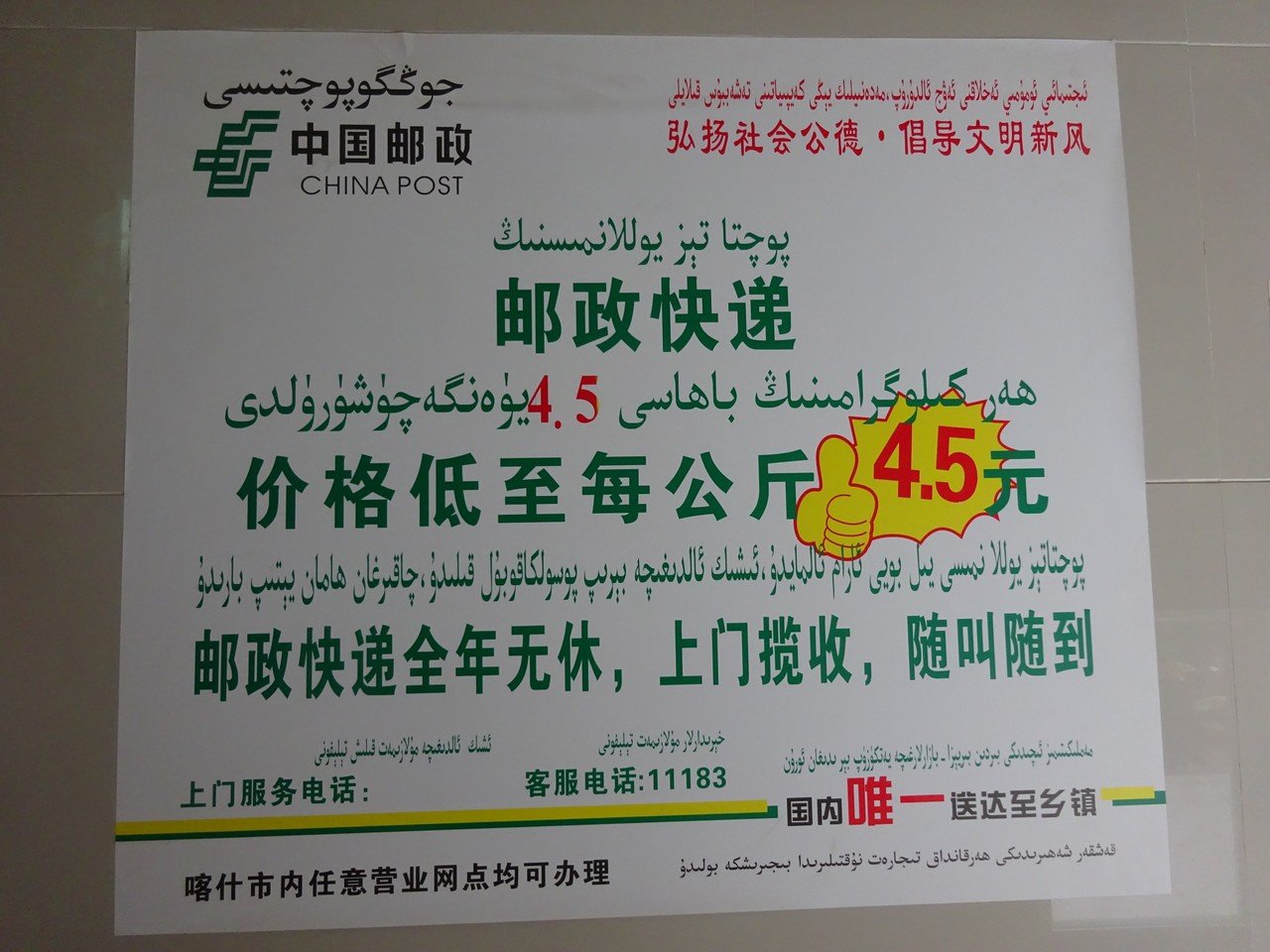

4.アラビア文字(中国・新疆ウイグル自治区)

中国本土には、多くの少数民族が暮らしています。まあ、実際には「少数」ではない民族も多いのですが、漢族があまりに多すぎるので、相対的に少数になってしまっているのが現状です。

私が訪れた新疆ウイグル自治区に多く暮らしているのがウイグル族で、中国語とは全く異なるウイグル語を日常では使用しています。

ウイグル語は、トルコ語やモンゴル語と同じ言語グループに属していて、文法的には日本語に近いです。ただし、表記はアラビア文字です。というのは、ウイグル族がイスラム教を信仰していることと関係があります。

元々、イスラム教の教典であるクルアーン(コーラン)はアラビア語で記述されており、アラビア語はアラビア文字で表記されることから、イスラム教を信仰している民族の言葉は、もともとはアラビア文字で記述することが多かったのです。

しかし、中央アジアやトルコなどで使われている言葉は、アラビア語と文法のしくみが大きく異なるため、アラビア文字で記述するには、自分たちの言葉に合わせ、新たに文字や記号を加える必要があったのです。

そもそも、通常のアラビア語表記では、母音は記述しません。アラビア語の文法を理解していれば、文脈から発音が分かるので、子音の表記だけで大丈夫なのです。母音を示す記号はあるのですが、表記されるのは通常初心者向けの文章ぐらいです。

ウイグル語のアラビア文字表記には、独自の母音文字が加わっているため、アラビア語のアラビア文字表記とは、ちょっと見た目が違います。私の感覚では、ウイグル語の方は文字が細切れ、アラビア語の方は文字がつながっている感があります。

※ちなみに、アラビア文字は右から左に読みます。

5.キリル文字(モンゴル)

モンゴル語の表記に使われる文字として、もともとモンゴル文字があります。縦書き表記で、左から右に改行するという、ちょっと変わった書き方をする文字なのですが、アラビア文字が由来で、アラビア文字をちょうど反時計回りに90°回転させると、モンゴル文字っぽくなります。

中国の内モンゴル自治区ではモンゴル文字が現役ですが、モンゴル国では、現在モンゴル文字はほとんど使われておらず、市中では装飾のような感じで用いられているに過ぎません。

現在、モンゴル国においてモンゴル語表記に使われているのが、ロシア語表記などに使われているキリル文字です。

キリル文字は、英語などで使われるラテン文字と同様、子音字と母音字があって、読み書きは比較的楽な文字です。ただし、ラテン文字と形が似ていても、発音が違う文字があるので、そこは要注意です。

モンゴルも元々はモンゴル文字を使用していましたが、ソ連の影響が強かった時期にキリル文字化した経緯があり、ソ連崩壊後の民主化時に、民族意識の高まりもあって、モンゴル語表記をキリル文字からモンゴル文字に戻そうという動きがあったようですが、結局はキリル文字のままで行くことになったみたいです。

私は、ハングル同様にキリル文字も読めるので、外来語などは、発音してみて何となく意味が推測できる場合があります。

6.キリル文字とラテン文字(ウズベキスタン)

中央アジアの国々では、ソ連からの独立を機に、自国の言語表記をソ連時代のキリル文字からラテン文字に切り替えようとする動きがあります。

その中でも特に顕著なのがウズベキスタンです。ウズベキスタンで話されているウズベク語は、ソ連時代はキリル文字表記でしたが、現在はラテン文字表記への切り替えが進んでいます。

公式には、ウズベキスタンではウズベク語表記にラテン文字を使用することになっているのですが、私が訪ねた2019年9月現在では、まだ街中にキリル文字表記が多く残っていて、雑誌もキリル文字表記のものが出版されていました。

おそらく、学校ではラテン文字でウズベク語を教えていると思いますが、ソ連時代を知る中高年の人々にとっては、まだまだキリル文字の方が理解しやすいのではないかと想像します。

次回は、東南アジア諸言語の文字についてご紹介したいと思います。