日本の都市が欧米都市のようなウォーカビリティを体感するために必要な交通の在り方とは@「ウォーカブルを支える公共交通と日本の現状|ソトノバTABLE#47」

Plat Fukuoka cyclingは自転車を利用したくなる街なかが誰にとっても居心地がよい都市空間につながると考え、この4年間で欧米の各国で展開される自転車やウォーカブルの動きを追ってきました。その理由は単に欧米の都市が圧倒的にウォーカブルに見えるだけでなく、日本の都市がウォーカブルと感じるために何か大きなピースが埋まっていないからではないかと思います。今回、その埋まっていないピースを公共交通の視点で考えを発表する機会をいただくにあたり、その論点を共有したいと思います。

2024年4月17日19時からソトノバTABLEの場にパネリストとして登壇させていただきます。申し込みは下記よりどうぞ!

ウォーカブルな都市空間で「交通」が果たす役割について

ウォーカブルな滞留のための道路空間と人びとの円滑で効率的な移動を支える交通のための道路空間という大きな2軸がどのように都市機能を分担するのかを考える必要があります。今回登壇するソトノバTABLEでもこの2項対立をどのように捉え、ウォーカブルシティをつくっていくかについての研究をイギリスの手法である「リンク&プレイス理論」から、継続しています。概要もわかるレポートは下記のリンクを参照ください。

パリの道路空間再編が示すウォーカブルと交通のベストミックス

ウォーカブルな都市空間を目指す上で、交通の役割を示してくれているのが変革が進むパリの姿です。この動画の道路は既存4車線あったクルマのための空間が2車線(1車線は公共交通の専用レーン)となり、残る2車線は自転車通行空間となりました。

このパリの様子で示されているのは、単に自転車通行空間が整備されて都市空間が静穏化されウォーカブルな都市空間となっていることを示すのではなく、クルマは時速30キロ規制の中で通行し、基幹の公共交通であるバスとマイクロな移動需要を満たす自転車の通行ネットワークが確保された車道空間があるからこそ歩道空間が快適で居心地のよい空間となっている点が最大のポイントです。

One year after Paris had built 52km of “corona tracks”, 60% of users were new cyclists, and the proportion of women increased 14%.

— Melissa & Chris Bruntlett (@modacitylife) March 21, 2024

With 62% public support, €250m will be invested by 2026 to make those popup lanes permanent, add 130km more, and build 130,000 bike parking spaces. pic.twitter.com/F9lLtcuGL3

上のXの投稿内容について、今回のソトノバTABLEのゲストであるLocal Knowledge Platformのnote記事で詳細が投稿されております。

リンク&プレイス理論の議論でも、ウォーカブルシティと交通の関係について、道路空間の効率的な利用と都市空間のデザインを支える「交通」があるべき姿を都市全体を俯瞰したときの一考を共有するのが今回の私の提示する論点になります。

公共交通の定義アップデートの必要性について

今回のテーマである「公共交通」について、基本的な行政計画として、「地域交通計画」が各自治体で策定されています。先日レポートした全国シェアサイクル会議の基調講演をされた呉工業高等専門学神田佑亮教授の資料より、自治体の公共交通政策の基本となる計画、地域交通計画において、多くの自治体のトレンドとして、鉄道やバス、タクシーなどのネットワークや機能強化が述べられる一方で、現状日本の人びとの移動を支えている自転車に関連する記述がないことを指摘されています。

自転車に関しては別途、自転車利活用推進計画などを策定している場合が多く、人びとの都市内の交通計画において、自転車が抜け落ちてしまっている現状があります。

ではここで世界トップレベルの自転車都市であるデンマークのコペンハーゲンでの考え方を共有したいと思います。自転車都市コペンハーゲンを作り上げた都市デザイン会社Copenhagenizeの創設者であるマイケル・コルヴィル=アンダーセンが掲げている「住み易い都市のための交通計画」の理念を紹介します。

コペンハーゲンの交通計画の理念では、優先順位として自転車、徒歩、公共交通が優先され、その計画が実現するようにまちづくりが進められています。

コペンハーゲン在住のライターである井上陽子さんのnote記事に「都市は、計画したものしか手に入らない」という言葉のとおり、計画されない限り実現しないということです。

多くの自治体では、公共交通主軸の交通体系を目指すとの記載は散見されますが、どうやってそれを実現するか、そして、全国にウォーカブルシティ推進都市が広まっていく中で、今回のテーマであるウォーカブルと公共交通の連携が重要になっていると思います。

ウォーカブルシティを都市全体の交通分担率から考える

ウォーカブルシティを目指す上では、交通の重要性を、今一度この理論の提唱者であるジェフ・スペック氏が著書で述べている歩行者ゾーンに偏った考えについて確認しておきたいと思います。

歩道の整備、信号機の設置、街灯の設置、ゴミ箱の設置などに多くの資金と労力が投入されてきたが、最終的に人々に歩いてもらうためには、これらの要素はどれほど重要なのだろうか。もし、安全な歩行者ゾーンを作ればウォーカビリティが高まるなら、1960年代から1970年代にかけて歩行者天国化した150以上のメインストリートはなぜ失敗したのだろうか?単に安全できれいな空間を作るだけではなく、もっと多くのことが必要である。

ここでジェフが述べているのは、ウォーカブルシティは歩行者偏重の都市空間を整備するだけでは実現することはなく、人びとが歩くための交通に関する言及が著書では多く述べられています。

ウォーカブルシティにおいて、交通に関するアプローチが重要であること示したいと思います。下のグラフは、日本の主要な都市とウォーカブルであったり自転車まちづくりの進む都市の交通分担率を示したものです。

右の黄色がクルマの分担率。それ以外が自転車や公共交通、徒歩などの分担率です。

上のグラフのとおり、日本の都市のクルマ分担率は政令市規模となるとウォーカブルといわれる都市よりも分担率が低く、公共交通などが人びとの移動を支えていることがわかります。また逆説的にクルマの分担率が70%を超えている宇都宮市ではLRT開業で欧米の都市に匹敵する都市景観が生まれていたりします。

つまり、交通分担率ではその都市がウォーカブルシティかどうかは図ることはできず、都市全体での交通の制御をやっていかなければならないということと思います。

ウォーカブルシティを実現する 「リンク&プレイス理論」の二軸の融合「「交通」の場所」という考え

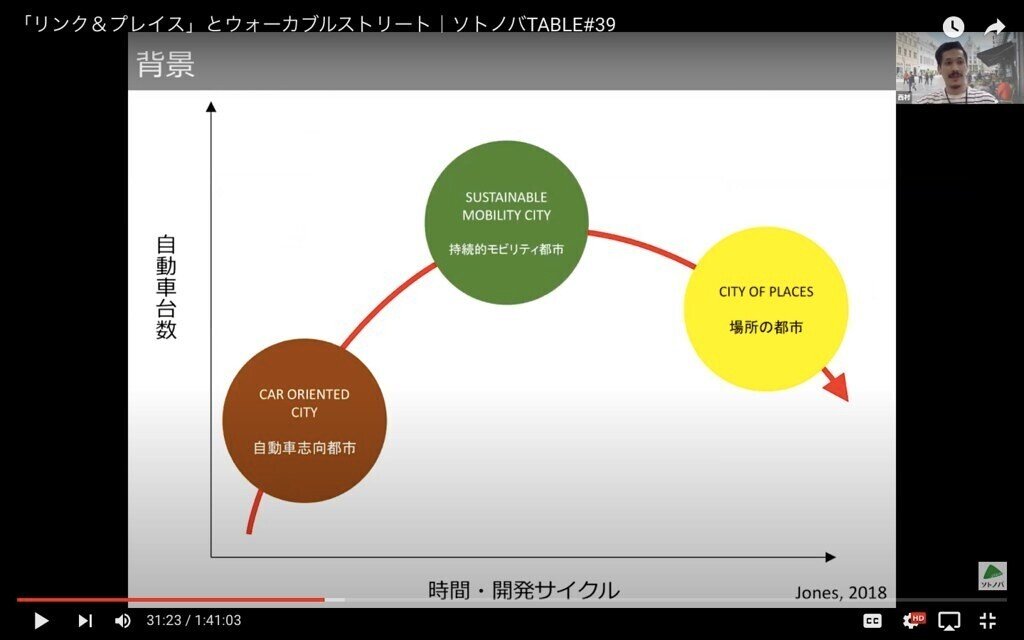

「リンク&プレイス理論」でも世界の各都市が自動車思志向の都市から持続的なモビリティ都市、そして場所の都市への変化していく過程で、生まれた理論であり、道路空間における移動機能だけでなくプレイスの要素への見直しが高まっておることを示しています。

https://sotonoba.place/linkandplace

「リンク&プレイス理論」の二軸である、移動を円滑に行うための「リンク」と滞在性のための「プレイス」について、この両者の融合が最も重要であると考えています。

それは三浦丈典氏が著書『こっそりごっそりまちをかえよう。』で述べている「「交通」の場所」の考え方になります。

交通の本質はどうやら、「移動」ではないのです。移動というのはあくまでもきっかけや目的であって、本質は別のところにあるんじゃなかろうか。交通の本質は、さまざまな人やものが交わり重なり、すれちがっていくことにある、とここで断言したいです、ぼくは"

(前略)"場所と場所を結ぶのが交通なのではなくて、交通、という場所が存在していると考えるほうが、むしろ自然じゃないだろうか。言いかえると、交通という場所が都市のなかで魅力的なまだら模様を描いているかが、そのまちの魅力に深く関係している、というのがぼくの仮設です。

この考えに基づくと、パリの抑制された交通量で低速で走るクルマも「交通の場所」の一員になることができます。

そしてPlat Fukuoka cyclingが主題としている自転車はその移動する場所を支える最も重要な移動ツールになります。ここでオランダの自転車まちづくりに関するドキュメンタリー映画である「Together we cycle」の予告を掲載します。ここで映る人やものが交わり重なり、すれ違って行き交うオランダの今の風景は、まさしく「「交通」の場所」がプレイスメイキングされているように思います。

以上のような内容を当日はより私の日々の生活の実体験とともに共有しつつ、ランディクトの中野竜さん、そして福岡を中心に企業へのコンサルティングやまちづくり、都市再生などのプロジェクトに携わるLocal Knowledge Platform合同会社の榎本拓真さんとウォーカブルシティを支える新たな公共交通を考えたいと思います。

ぜひ当日聞けない方もこの機会にソトノバ会員をご検討ください。会員の方はアーカイブズの視聴もでき、いつでも見返すことができます。ぜひご検討ください◎