日本画とは

第21回

NFTを始めてみたいなと思われる方は、まずこちらをご覧ください。

前回まで日本画家の榊原伸予様(@Nobuyo_Art)さんにインタビューした記事を投稿いたしました。

榊原伸予様単独インタビュー(1~3)はこちら

お話をしているうちに、日本画は普段よく目にする水彩画とはまた違うことに気づきました。そこで、榊原さんに日本画とはどういったものかお聞きしてみました。

日本画とは

千数百年以上前から続く日本古来の技法で、綺麗な色の石を砕いて作った岩絵具と、和紙、水、などを使って描いてます。

明治維新の文明開化で西洋から『油絵(洋画)』が入って来たことから、それと区別する為に『日本画』と言う呼び方ができました。ですので江戸時代までの絵画は全て日本画です。

例えば鳥獣擬画や源氏物語絵巻などもジャンルとしては日本画とよばれます。絵画の一つのジャンルの呼び方なので、海外に住んでる外国人の方でも日本画を描いていれば日本画家です。

逆に日本に住んでる日本人でも、絵を描いてる人全て日本画家ではないです。

小学生の図工の時間に使ってた水彩絵具を覚えてますか?

それを使って絵を描く人は『水彩画家』です。

西洋から入って来た油絵具を使って絵を描く人は『洋画家』とか『油彩画家』と呼びます。

しかし現代アートにおいては海外から見た時に細かなジャンルは重要ではなくなってきているそうです。榊原さんは、それでも日本で古来より受け継がれた技術を大事にして日本画というジャンルで絵を描いていきたいとおっしゃっておられます。

<1>日本画の画材

日本画の画材としては大きく5つあります。

絵具

膠(にかわ)

筆

和紙

墨

1.絵具

日本画は石や土を細かく砕き、それを水で溶かして描きます。その材料を岩絵具といいます。基本的には天然の石を使用します。

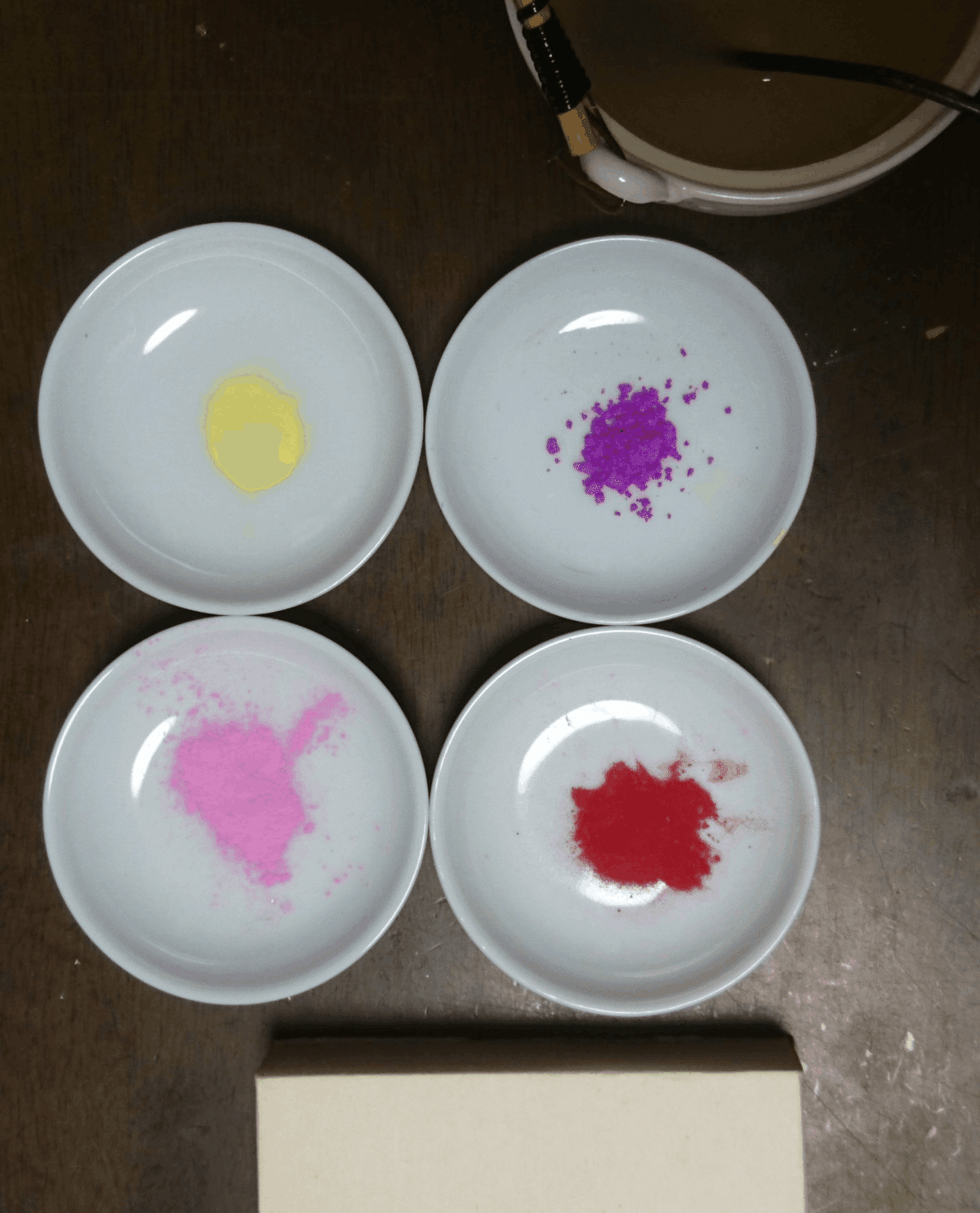

陶器の絵皿に岩絵具と水、膠を入れて溶きます。絵具の材料は石なのでプラスチックの容器だと混ぜていると削れてしまうので陶器皿を使います。

基本的には天然と書きましたが岩絵具には下記のような種類があります。

1-1.岩絵具

天然の石を細かく砕いて水で溶いて使います。

番手があり、番手が大きいと小麦粉のようにさらさらで、小さいと砂浜の砂のような粗さになります。番手によって同じ石でも全く色目が変わります。

産地によって微妙な色の違いがあります。

緑の石はペンダントにできるようなきれいなものがあり高くなります。昔は赤サンゴで赤色を表したりしたとのことです。

ガーネットを砕くと灰色のような桜鼠色になります。透明感があるものを砕くと薄い色になるのでしっかり色のついた石を使います。

このように岩絵具は天然のものを使うため、値段にばらつきがあり、色も限られています。

1-2.水干絵具

岩絵具は石ですが、水干は貝殻を砕いたもの(胡粉)や土に染料を染め付けた絵具です。水干は安価で滑らかに均一に塗れるため、岩絵具の下塗りとして使われることが多いとのことことです。

1-3.新岩絵具

天然の素材が手に入りにくくなったりして高価な色も多いため、人工的に作られる岩絵具もあります。

ガラス素材と金属酸化物を加えて一度焼結して人工鉱石のようにしてから粉砕しした絵具になります。色も豊富で幅のある色調を出すことができます。

1-4.合成岩絵具

水晶などを砕いて粉末にして着色したものです。明るく発色がよいです。比較的安価です。

2.膠

先ほど岩絵具を水に溶いて使うと書きましたが、それだけだと水が乾くと石だけが残ってはらはらと落ちていきます。そこで接着剤として膠を混ぜて描きます。

膠とは動物の皮、腱(けん)、骨、などを煮だした液を、濃縮して冷却、固めたものです。ゼラチンが主成分です。使うときは温めて水で薄めて使います。これにより岩絵具が初めて定着するのです。

3.筆

日本画用の筆を使用します。

羊毛や鹿毛で作られ、岩絵具を含むのに最適な筆を選ぶ必要があるとのことです。榊原さんはイタチの毛の筆を使っておられるとのことです(高価)。連筆という見た目にダイナミックな筆もありましたよ。

4.和紙

キャンバスとなる紙は、膠の接着強度から、かなり丈夫なものが必要になります。楮(こうぞ)紙という肉厚で丈夫な和紙を使用します。

楮とはクワ科の落葉低木で、その繊維は太くて長く強靱です。楮を漉いて和紙が作製されます。

和紙は障子を貼るように紙を濡らして木製パネルに貼り、乾いたらぴんと張れます。

5.墨

硯で墨をするあの墨です。

墨を用いて線描きを行い、岩絵具で着色していく段階を踏みます。

墨で作成途中の下書きを見せていただきましたが、それだけで作品になりそうな線の強弱がきれいな下書きでした。

榊原さん曰く、奈良県に古梅園という墨の老舗があり、そこの墨がとても人気があるとのことです。なるほど、調べてみると☆4.7もありました。墨にもブランドがあるんですね!

これだけ準備してやっと日本画を書き始めることができるとのことです。思っていたよりずっと大変。さすが千数百年以上変わらず受け継がれてきた技法ですね。

<2>日本画作製の流れ

材料がそろったらやっと日本画作製の流れになります。

榊原様より作製方法をお教えいただきました。少しでも描く感じがつかめたらいいなと思います。

和紙だけでは描けないので木製の『パネル』に和紙を張り、そこから描き始めます。

まずは木のアクの滲み防止の為に『捨て紙』をしてから本紙(雲肌麻紙など)を貼り込みます。 使うのは昔ながらの『でんぷんのり』です。

パネルに紙を貼り込む為に『水張り』します。 たっぷりの水を本紙(雲肌麻紙等)に含ませます。濡れると紙が伸びるので、この状態でパネルに張ると乾いた時にピンピンに張れるのです。

障子を貼る要領と言えばお年を召した方にはだいたい伝わるとのことです。障子を貼るのも難しいのですよね。

いきなり本紙に描き出しません。原寸大の原画(草稿(そうこう))をチャコペーパー(複写紙)等を使って原画の線をボールペンでなぞって本紙に転写します。

転写した線を墨で描き起こします。これを『骨描き(こつがき)』と言います。

骨描き完了です。ここからやっと『彩色』です。

ーーー

まとめ

日本画の描き方になると、それはもう私の範疇ではありません。このような日本が誇る伝統的な技法があり、それに必要な道具があり、時間をかけて作品が作製される。

そしてそれは世界に誇る技術である。また残していかなければならない。その雰囲気を少しでもお伝え出来たらなと思い、記事を書いてみました。少しでも雰囲気が伝われば、今回の一連に記事は大成功です!

記事を書いていて思ったのですが、今現在(2022/4)、榊原さんの作品がHEXAで展開されていますが、このような値段だとこれらの材料代になってもいないので、だんだんと適正な価格に移行していくと思われました。

デジタルアートにも、リアルアートにもいいところがそれぞれあります。デジタルだから、リアルだからという目で見るのではなく、作品そのもので良しあしを判断するようになればもっとしっかり作品を観る機会が増えていきそうですね!

これからの榊原さんの作品を楽しみにしております。

4回にわたり日本画家榊原伸予様の記事を書かせていただきました。

長い間お打ち合わせにお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。知らないことを知らないと不躾にご質問しても笑顔で丁寧にお返事いただきました。

とても貴重で勉強になる時間を過ごさせていただきました。榊原さんは日本画の講師もなさっておられ、お忙しい中、はっきり言ってこんなことは普通応じてくれるものじゃなかったと冷静に感じております。

是非ともHEXAにおられる方々にもリアルアーティストさんの良さを知っていただき、NFT界にもリアル作品の世界が広まっていくことを願ってやみません。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

@HEXANFT :NFTマーケットプレイス

今回は以上となります。