国家総合職の「行政学」を独学3ヶ月で乗り切る話

全体に共通すること

国家総合職の専門科目は範囲が相当広く、特に国際関係や政治学は覚える学者の名前や学説が非常に多いです。一回で覚えようとするのは無理ですが、一方で時間もないので無闇に何回もスー過去を回すこともできません。

そのため効率よく知識を入れるために、まずはスー過去の各章のはじめにある概説のページに目を通しましょう。覚えるというよりは「出てくる単語が何かを知る」くらいの気持ちで大丈夫なので、1ページ5~10分を超えないペースでさっと読んでください。(毎回コピペですみません)

かける時間のイメージ

行政学はスー過去と国総の出題内容が全然違います。とはいえ過去問も10年分揃えたところで32問(だったかな)しかなく、演習できる問題量がたりません。

そのためスー過去は「まあ簡単だったらこんなことが問われるのか」ぐらいのイメージでさらっと終わらせ、過去問で出題された内容は一応全体的に調べておくような勉強が向いていると思います。

スー過去の概説読み:数日

スー過去の雷マークのみ1周:1週間

10年前〜7年前の過去問:1週間

スー過去から抜き出し復習:(緩く見積もって)2週間

残り過去問・復習:2週間

スー過去の使い方

繰り返しになりますが、国総の出題内容とスー過去の問題が全然違うので、スー過去はあくまでも参考程度にしましょう。

まずは他の科目同様に概説を読み、次に雷マークの問題を全部やります。この時余裕があれば国総星3つみたいな範囲は全問題やってもいいと思います。

行政学は特にA=Bという知識を入れた後に、Aに関連する知識が後になって深まる場合が多かった印象があります。ノートの中で言えば、最初は黒字で書いているのですが、別の日の勉強で追加で知ったことを赤で追記しておくといった作業が他の科目より多かったです。

教科書の使い方

別にたくさんある中から選んだわけではないのですが、僕が使ったものを紹介します。

メイン:真渕勝(2020)『行政学[新版]』有斐閣

サブ:松田憲忠ほか(2018)『よくわかる政治過程論』ミネルヴァ書房

また、一次試験後に買った本ですが1番のお勧めがこちら。

村上弘ほか(2016)『よくわかる行政学[第2版]』ミネルヴァ書房

この『よくわかる行政学』は、試験対策としては若干内容が薄いですが十分よくわかるため初学の人にはとてもいい本だと思います。地方分権や行政改革のような超重要テーマはメインの教科書を通読して、それ以外は一旦『よくわかる行政学』で読んでから必要があればメインに行くことをお勧めします。

サブの本は政治学にも出てくる内容が掲載されていて、有斐閣の『行政学』『政治学』には載ってない学者の名前とかも掲載されていたりするのでちょいちょい使いました。

また、政治学と被りますが飯尾潤(2007)『日本の統治構造』中公新書も一読しておくといいです。

ネットを使おう

行政学は、これまで初回したyoutubeの「miniいけ先生の倫政チャンネル」が超絶使えます!!!行政改革や地方分権はほとんど知らなかったのですが、このチャンネルに挙げられた動画と上述した本で相当理解できたと思います。

第二臨調、橋本内閣での行政改革、小泉内閣の構造改革etc...行政学に出てくる改革のほとんどが数分で勉強できます。地方分権についても同様で、初学の人は一旦スー過去に目を通したら関連する動画を一気見するといいかもしれません。

結局行政学は過去問

行政学は総合職の出題が独特な感じがするので、いくらスー過去をやってもダメです。毎年5問しか出題されない中でも、出てきた用語や政策の名前はいちいちググって、Wikipediaや関連の政府系サイトを見ておくしか勉強手段がないと思います。

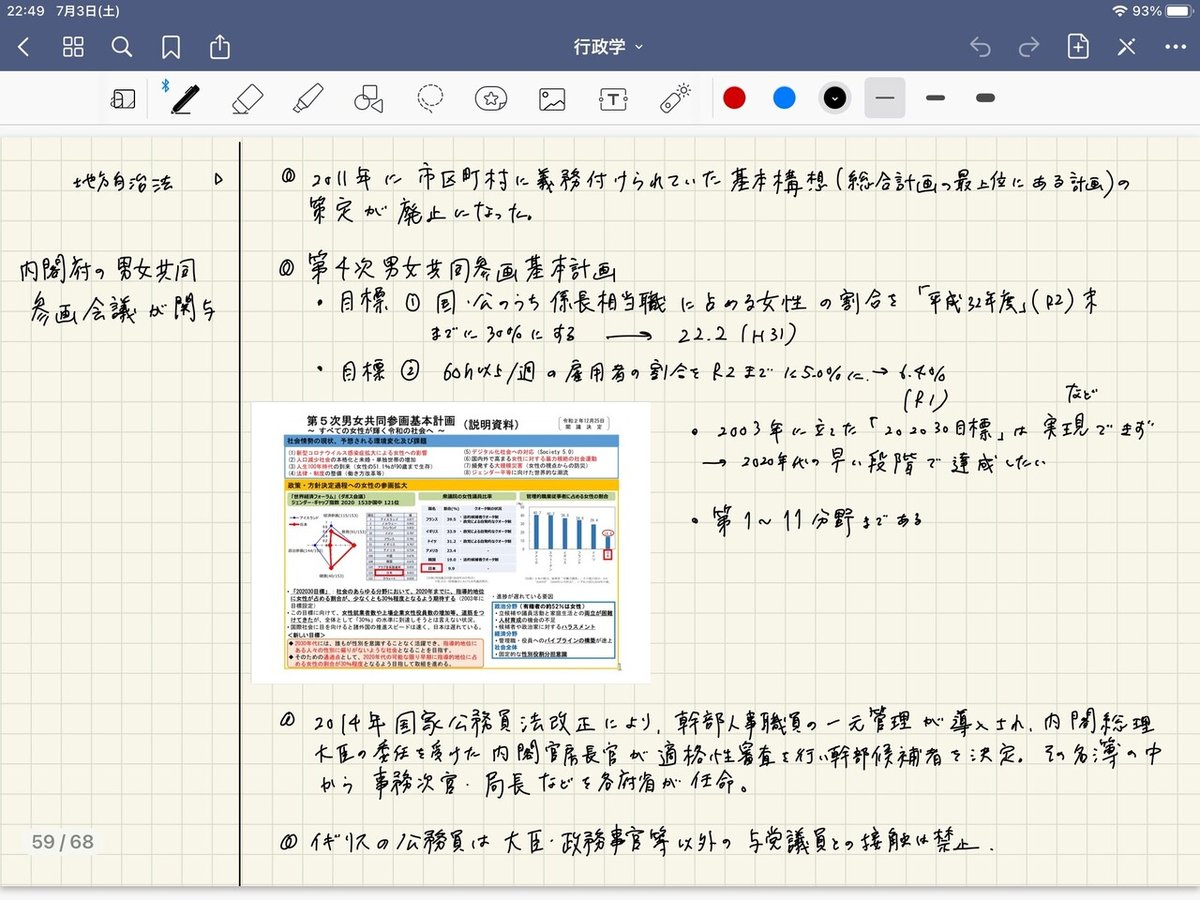

政策の内容はとても複雑なため毎回書き出していたら日が暮れてしまいます。適宜スクショして貼り付け、問題に出てきた内容や関連する内容だけを書き出すようにしました。

ちょっと駆け足ですが、ここまでです!次は法律科目編です!