【簡単まとめ】日本語教育の動向(歴史的な流れ、現状と課題 )

【概要】

国語教育と日本語教育、自然習得と教室習得の比較を手掛かりに、日本語を使いこなすには言語(発音や語彙、文法など)そのものだけでなく、日本文化や社会(良好な対人関係の構築など)をも含めて学ぶ必要がある。

以下は、日本語教育の動向に関するアウトラインである。

1.日本語教育の歴史的な流れ ~「国語」か「日本語」か「外国語」か~

2.日本語教育の現状 ~どこで、だれが、どのような目的で学ぶのか~

3.日本語教育の課題 ~現状から発見した問題点~

4.日本語教育の動向 ~日本語教育と他分野の関連~

キーワード:日本語教育 国語教育 外国語教育 自然習得 教室習得 混合環境 多文化共生 年少者日本語教育 地域日本語教育 やさしい日本語 複言語社会 JFスタンダード

1. 日本語教育の歴史的な流れ ~「国語」か「日本語」か「外国語」か~

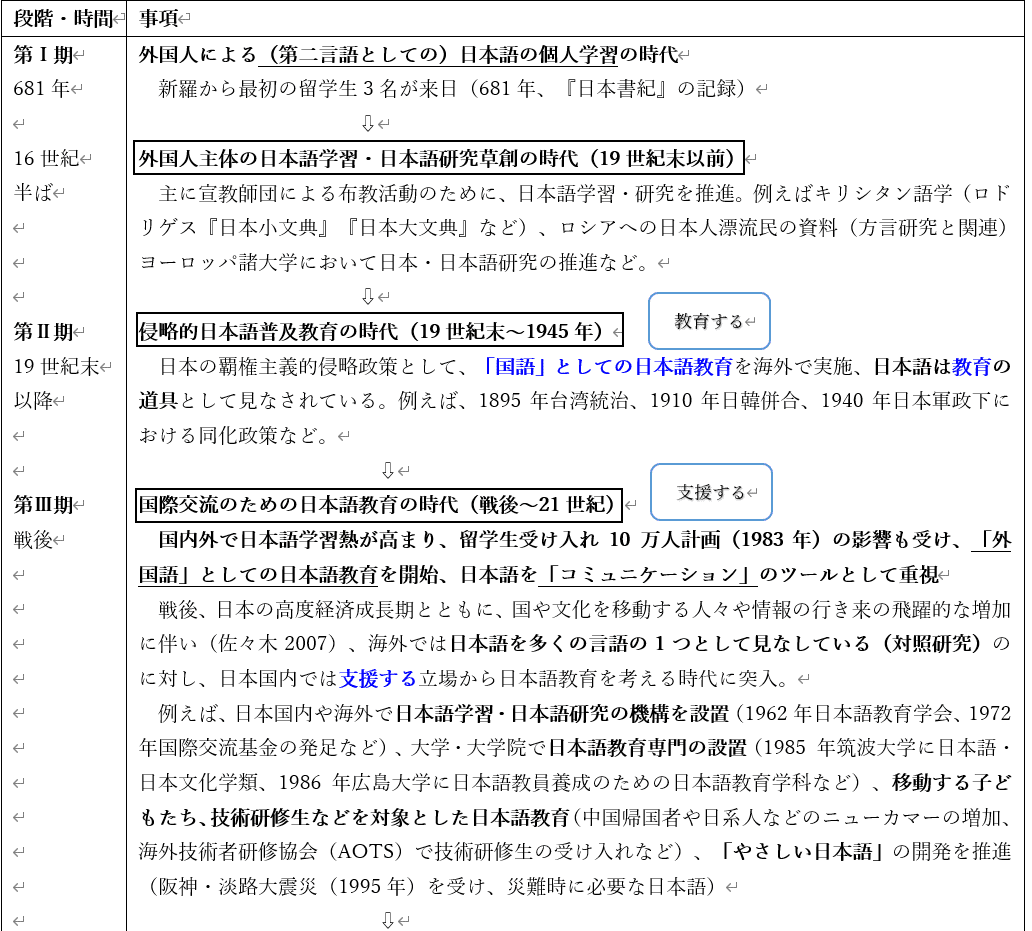

日本語教育とは、日本語を母語としない者を対象として行われる言語教育(文化庁,1999)である。「日本語教育」は国語教育の範疇に含まれていたが、その時々の時代とともに、日本語教育の役割も変化し、現在、国語教育と異なる分野として位置づけられている。日本語教育の歴史的な流れを遡ると、表1のようになる。

表1 日本語教育の歴史的な流れ

関(1997)、迫田(2014)、佐々木(2021)をもとに筆者が作成

表1のように、「日本語教育」も国語教育との関係が緊密になった時期もあったが、その役割も「教育する」から「支援する」へ、現在では「共生する」へとパラタイムシフトしてきている(ヒューマンアカデミー2021:214)。更に、国内外の情勢の変化とともに、表2で示されたように、国語教育と日本語教育は今日では明確に区分されている。

表2 国語教育と日本語教育の相違

ヒューマンアカデミー(2021)を参照に筆者が作成

以上のように、国語教育と日本語教育は共に言語(日本語)を取り扱う領域ではあるが、言語(日本語)の捉え方や対象、目的などが異なっている。ただ、国語教育と日本語教育が完全に接点がないのではなく、日本国内の方言話者が共通語を学習する際、第二言語の学習として見なすこともでき(第2章「方言」)る。つまり、国語教育に日本語教育、または日本語教育に国語教育での教授法などを導入し、相互補い合うことも考えられる。

2. 日本語教育の現状 ~どこで、だれが、どのような目的で学ぶのか~

奥田邦夫・奥田久子(1991)では日本語教育の対象言語を、以下のように定義付けがされている。

1)外国語としての日本語(日本語をある目的で一時期学習する場合)

2)第二外国語としての日本語(母語を獲得した国に戻らず日本に永住する事になった人が学習する場合)

3)母国語としての日本語(海外に居住する間にその国の言語を母語として成長したが、日本への帰国に備え日本語を学習する日本人子弟)

つまり、日本語教育は、どこで、だれが、どのような目的で日本語を学ぶかによって、内容は変わってくる。ここでは習得環境によって、外国語環境(JFL:Japanese as a Foreign Language)と第二言語環境(JSL:Japanese as a Second Language)に分けて、日本語教育の現状を説明する。

2.1 海外における日本語教育 ~外国語環境での習得~

国際交流基金(2021)の調査によると、海外における日本語学習者は、以下に分類できる。

(1)学校教育機関

初等(小学校)、中等(中学校、高校)、高等段階(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等)の学校教育機関

(2)学校教育以外の機関

継承日本語教育[2]、民間の語学学校、公的機関が運営する生涯教育機関、高等教育機関などが一般市民を対象に行っている語学講座、国際交流基金などが行っている一般向けの日本語講座、オンライン日本語教室等

そのうち、学習者数と教師数からみると、中等段階の日本語学習者の数が最も多い一方、教師数が最も多いのは学校教育以外のカテゴリということである。

海外における日本語学習者は、その言語を実際の生活では用いられていないため、主に教室習得環境での学習が普通(坂本他2008)である。そのため、自然習得環境を整えることが難しいから、場面や人間系に即した日本語の使い分けや流暢さなどを習得し難しい。そこで、自然習得の利点を海外日本語教育に取り入れるために、eランニングや遠隔教育など、ICTを活用した日本語教育(迫田2014)に力を入れている。

ただ、親の海外赴任などで海外に移住し、日本と繋がる子供たちの継承語・繋生語教育[3]、バイリンガル教育の場合、家庭内言語と目標社会言語を含めて考慮しなければならないため、単純に教室習得環境でないこともある。

いずれにしても、外国語環境で言語を習得する際、どのような部分が環境的に不利であり、どのように克服すればいいかということを考察するには、様々な環境要因が言語習得にどのような影響を及ぼすかが重要である(坂本他2008)。

2.2 日本国内における日本語教育 ~第二言語環境での習得~

一方、日本国内の日本語学習者について、迫田(2014)は学習目的別に次のようにまとめる。

(1) 大学教育を前提とする

留学生、就学生

(2) 技術研修を前提として日本語を学ぶ

技術研修生(技術を学ぶために一定の期間、日本で研修を受ける人々)、経済連携協定(EPA)で在留している介護士・看護師など

(3) 日本語学習のほかに何らかの学習動機があり、その目標を達成するために日本語を学ぶ

外国人就労者(工場や飲食店等で就労目的で在留している人々)、ビジネスマン(英語などの語学教師や日本の一般企業で働いている)など

(4) 日本社会で生活しなければならない諸事情があり、そのために日本語の学習を余儀なくされた

外国人配偶者(日本人の配偶者を持つ人々)、日本語指導が必要な外国人児童生徒(親の都合で来日し、日本の学校教育に所属している)、インドシナ難民、中国帰国者、帰国子女

第二言語環境の場合、大きく「自然習得環境」と「混合環境(自然習得+教室習得)」に分けられる。例えば、就労を目的とした外国人就労者は「自然習得環境」で日本語を習得したり、留学を目的とした留学生や就学生は「混合環境」で習得したりすることになる。そこで、個々の言語適性や学習スタイル、母語や母文化維持の問題(迫田2014)など、言語以外の問題も多岐にわたっている。

2.3 日本語教育観の変化

このように、日本国内と海外には多種多様な学習者が存在し、それぞれの学習目的とニーズ、習得環境も異なっている。現在、日本語教育の領域において、それぞれの伝達能力を重視し、コミュニカティブに言語を教えることが浸透(小柳2014:109)され、従来の教師主導から学習者中心の日本語教育へと変化した。

表3 日本語教育観の変化

更に、日本語教育の現場において、学習者の「日本語」の捉え方も図3のように発展していく。

3. 日本語教育の課題

3.1 日本語教育と評価 ~JF日本語教育スタンダード~

現在、日本語教育では言語のみではなく、社会の中で日本語を使って何ができるかに焦点を当て、様々な研究が推進されている。その中でも「生活者としての外国人」の能力評価に関する「JF日本語教育スタンダード」(https://jfstandard.jp/top/ja/render.do)が挙げられる。

これは、ヨーロッパの言語教育の枠組みである「CEFR」[4]に基づき、「相互理解のための日本語」という理念のもとに、主に日本語の教え方や学び方、学習成果の評価の仕方を考えるためのツールである。日本語使用者の言語レベルをCEFRと共通の6レベル(A1~C2)に分け、「日本語で何がどれだけできるか」という「課題遂行能力」をレベル指標にし、能力記述文(Can-do)で表し、測定している。

3.2 日本語教育とICT

2000 年のeジャパン構想[5]をきっかけとして、日本の高等教育においてeラーニング導入が検討されるようになった(迫田,2014)。現在、日本語の総合的学習のためのeラーニング教材を表4にまとめる。

表4 日本語教育のeラーニング教材

迫田(2014)によると、eラーニングを活用することにより、世界各地に広がる日本語学習者に均一な教材や目的やニーズに応じた教材が供給できる。更に海外の日本語教育現場では入手しにくい日本人ネイティブの自然なインプットを含んだ教材を提供できる可能性も高い。

4. 日本語教育の動向 ~日本語教育と他分野の関連~

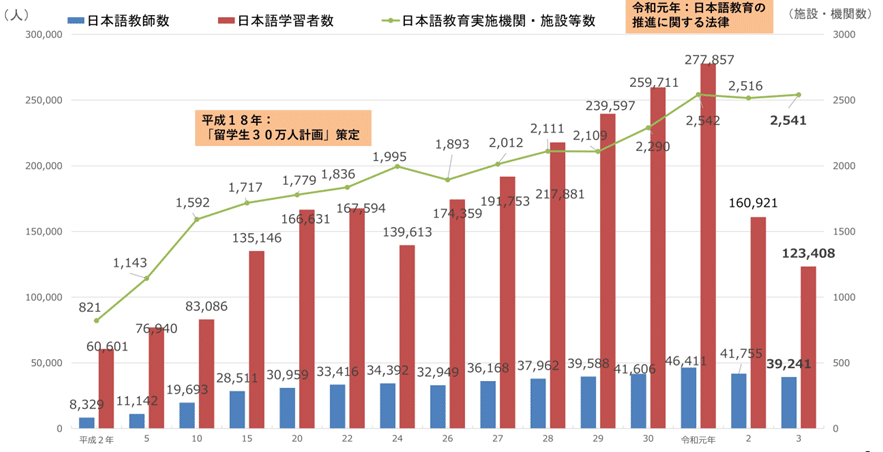

ここまで日本語教育を通時的に概観してきたが、特に日本国内では日本語教育が図6のように変遷していることが分かる。

そのような変化を受け、文化庁(2019)は現在の日本語教師に求められる「必須の教育内容」を公表し、図7のようになる。

図7から分かるように、現在、日本語教育は言語のみを扱うのではなく、社会や文化、心理学など、学際的な分野に広がっている。縫部(2007)によると、日本語教育は表5のように6つの領域に分けられる。

表5 日本語教育の対象領域と内容

縫部(2007)をもとに筆者が作成

これらの基礎的科学と隣接諸科学、基礎的研究領域と学際的領域、それぞれの間には学問的優劣関係がなく、それぞれ異なる学問的役割を果たしながら、要素(各専門領域)がばらばらに昨日することなく、全体としては「日本語教育」のシステムとして機能しなければならない(縫部2005:ⅵ)。

また、教育の主人公として「人間」を前面に押し出し、人と教育、人と言語、人と文化、人と文化交流というように捉えていけば、ヒューマン・コミュニケーションを目標とする新しい日本語教育の姿がクローズアップされてくる(縫部2005:ⅶ)。

参考文献

奥田邦夫・奥田久子(1991)『外国語教育としての日本語教育』アルク

小柳かおる(2021)『日本語教師のための新しい言語習得概論』スリーエーネットワーク

迫田久美子(2014)「外国語としての日本語教育の現状と課題―「国語・外国語・母語」の間でゆれる日本語教師と学習者―」『複言語・多言語教育研究』(2),pp.47-59日本外国語教育推進機構会

坂本正・小柳かおる・長友和彦・畑佐由紀子・村上京子・森山新(2008)『多様化する言語習得環境とこれからの日本語教育』スリーエーネットワーク

佐々木泰子(2007)『ベーシック日本語教育』ひつじ書房

佐々木倫子(2021)「国内の日本語教育における実践と研究―その変遷と展望―」『日本語教育』178,pp.21-35

佐々木嘉則(2010)『今さら訊けない 第二言語習得再入門』にほんごの凡人社

関正昭(1997)『日本語教育史研究序説』スリーエーネットワーク

トムソン木下千尋(2021)「継承語から繋生語へ―日本と繋がる子どもたちのことばを考える―」『ジャーナル「移動する子どもたち」―ことばの教育を創発する―」』(12),pp.2-23

縫部義憲(2007)「「日本語教育」の研究の動向と展望」『日本教科教育学会誌』30(1), pp.69-78

縫部義憲監修、迫田久美子編(2005)『講座・日本語教育学 第3巻 言語学習の心理』スリーエーネットワーク

縫部義憲監修、倉地暁美編(2005)『講座・日本語教育学 第5巻 多文化間の教育と近接領域』スリーエーネットワーク

ヒューマンアカデミー(2021)『日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド(第5版)』翔泳社

益岡隆志(2011)『はじめて学ぶ日本語学:ことばの奥深さを知る 15 章』ミネルヴァ書房

参考サイト

国際交流基金(2021)「2021年度海外日本語教育機関調査 結果概要」

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/(アクセス日:2023年6月16日)

文化庁(1999)「今後の日本語教育施策の推進について―日本語教育の新たな展開を目指して―」

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_suishin/nihongokyoiku_tenkai/hokokusho/(アクセス日:2023年6月16日)

文化庁(2022)「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(仮称)の検討状況について」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100458198.pdf(アクセス日:2023年6月16日)

文化庁(2022)「令和3年度国内の日本語教育の概要」

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_jittai/r03/93753802.html

(アクセス日:2023年6月16日)

JF日本語教育スタンダード https://jfstandard.jp/top/ja/render.do(アクセス日:2023年6月18日)

[1] 多文化共生とは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」である。

[2] 継承日本語教育とは、海外に移住した邦人の子孫、外国人と日本人を両親に持つ子に対する日本語教育(国際交流基金,2021)。

[3] 「継承語」は北米の研究者が Heritage language の訳語で、移民先で親から伝承した言葉のことを指す。一方、「繋生語」は、海外在住の日本と繋がる子どもたちが親から受け継ぐことばも含め、親や家族,友だち,社会との繋がりから生まれ、さらなる繋がりを生み、そこで新しい意味を生み出し、その繋がりを次の世代に繋げていくことばのこと(トムソン木下2021)である。

[4] CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)とは、2001 年にヨーロッパの言語教育・学習・評価の場で共有される枠組みであり、複言語・複文化主義から生まれた言語能力の基準で、お互いの言語・文化を理解し尊重することや、生涯学習、行動中心アプローチなど、世界でも広く外国語教育や評価の場で利用されている。

[5] e-Japan とは2000 年、日本政府が打ち出した日本型 IT 社会の実現を目指すための構想、戦略、政策のことを指す(迫田,2014)。