これ以上わかりやすい世界史の本を他に知らない『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書』

世界史というと、多くの人が嫌う科目だと思います。ただ、僕の場合は高校時代の世界史の先生に恵まれたおかげで、あらゆる科目のなかでもトップを争うくらい世界史が好きになりました。

とはいえ、大人になったいま、世界史を学び直すのは簡単ではありません。

なぜなら、読んでわかりやすい世界史の本がなかなかなかったからです。

しかし、そんな中になって、僕の目の前に救世主となる1冊の本が現れました。

それがズバリ、今日紹介する『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書』という本です。

この本のおかげで、高校時代に熱中した世界史の興奮を、いま再び取り戻すことができました。くわしくご紹介します。

世界史の教科書がわかりずらい原因を徹底的に排除

本書は、一般的な歴史の教科書にありがちな「わかりにくい」原因をことごとく排除しています。

具体的には、以下の3つの特徴があります。

① 一般的な教科書とは違い、すべてを数珠つなぎにして「1つのストーリー」にしている

②「主語」が変わるのを最小限におさえている

③ 年号を使わない

ストーリーを追うから歴史が理解しやすい

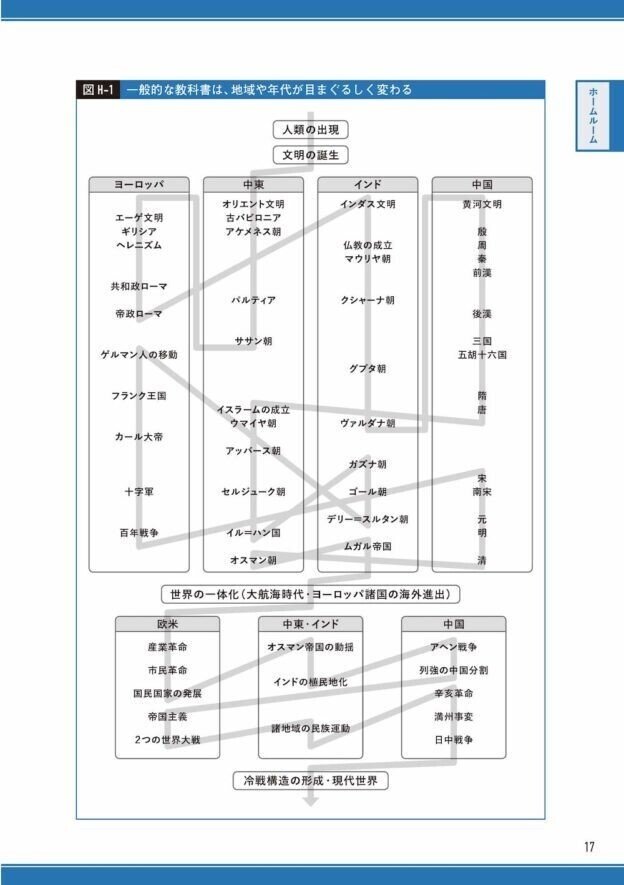

まずは以下の画像をご覧いただくとよくわかると思います。

一般的な教科書は、さまざまなエリアに話が飛び飛びになるため、ストーリーを一貫して学ぶことができません。

この構成だと、「…いまなんの話してるの?」という状態に陥りやすくなります。

画像:amazon.co.jpより

しかし、本書では1つのエリアを時系列で並べています(下記画像)。

こうすることで、たとえば「ヨーロッパではどんな流れで話が進んでいくのか?」という、ストーリーを追いながら世界史を理解することができるわけです。

画像:amazon.co.jpより

「主語」が誰なのかを考えなくていい

世界史は、一国内だけで話が完結することはほとんどなく、たいていが外国との戦争や貿易が絡んできます。

そうなると、どうしても「主語」を見失いがちです。

つまり、この出来事はどこの国で起きたのか?誰がこの革命を引き起こしたのか?といったことがわかりにくくなってしまうんですね。

これは、登場人物の多い小説が読みにくいのと同じです。登場人物がどんどん入れ替わると、「これ、いま誰が話してるんだ?」と見失いやすいですよね。

ドストエフスキーの『罪と罰』があれほど難しいのは、登場人物が多すぎるからだと僕は思っていますです(しかもカタカナばっかり)。

でも、本書ではそういった「主語の変化」というものを最小限に押さえています。

ですから、ストーリーを追いながら、今は誰の話をしているのか?ということを深く考えることなく読み進めることができるわけです。

年号がないから気がラク

受験生にとって歴史の年号は避けられませんが、大人が教養や趣味のために読むのであれば年号の暗記は不要ですよね。

なんなら、年号が書かれているせいで、読む気をそがれることすらあります。読む人によっては負担でしかありません。

その点、この本には年号が載ってません。非常に読むのがラクです。それでいて、しっかり歴史の流れを追うことができます。

年号がないおかげで、ストーリーや歴史の人物にフォーカスを当てることができるので、内容をより理解しやすくなるわけです。

「なぜそれが起こったのか?」という理由が超わかりやすい

僕が世界史に興味があるのは、そこにあるストーリーに惹かれるからです。

わかりやすくいえば「この革命が起きたのには、圧政に苦しむ人々が立ち上がったから。その成功の裏にはこんな知られざる理由があって…」みたいなのに、すごい興味を掻き立てられます。

しかしどうでしょう。一般的な歴史の教科書にそんな面白いストーリーが載っているでしょうか。

否、ほとんどが事実の列挙に終始していますよね。その裏側にある、人の苦しみとか欲望とか、そういうのは書かれていません。

歴史の教科書がつまらないのは、そこに人間の感情や営みを感じられないからとも言えるでしょう。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、本書では「なぜそれが起きたのか?」という理由が具体的に解説されています。

人がなぜ苦しんで、それをどうやって解決してきたのかというストーリーもちゃんと描かれているんですね。だから面白い。

ユダヤ教が生まれ、キリストが磔刑になった理由

たとえば、キリスト教がどのようにして生まれ、なぜユダヤ教の人が迫害されるのかについての解説が本書内にあります。

ざっくりと説明しますが、もともとユダヤ教の人は自分たちの国をつくっては他国に侵略され、他の土地に移って苦しい思いをするということを繰り返してきたんですね。

本当であれば、ユダヤ教徒を苦しみから救うのがユダヤ教の祭司たちなのですが、彼らは戒律を守ることや戒律を破ることによる神の罰ばかりを説いていました。

自分がユダヤ教だったとしましょう。ただでさえ飢えて苦しいときに、「戒律を守れ」「戒律を破れば、罰が下る」なんて言われたらイヤになりますよね。

そんな中、まさしく救世主として現れたのが、あのイエス・キリストです。キリストは、ユダヤ教にはない「愛」を説きました。

それによって、これまで苦しんできたユダヤ教の人々は、続々とイエスに従うようになります。

これに危機感をつのらせたユダヤ教の祭司たちは、イエスを十字架にかけて処刑してしまいます。

「イエスを殺した」という事実が、後々のユダヤ教徒の迫害につながっていく、というわけです。

なぜバスティーユ牢獄は襲撃されたのか?

もう一つ、僕が好きなフランス革命(王政を終わらせる革命のこと)から紹介したいと思います。

フランス革命は国王が処刑されるという過激なエピソードや、華やかなマリー・アントワネットの世界観もあって、多くの人が見聞きしたことがあると思います。

そのなかで、僕がとりわけ気に入っている世界史用語が「バスティーユ牢獄襲撃」です。

ざっくり説明すると、民衆が蜂起してバスティーユ牢獄を襲って占拠し、それがフランス革命につながっていくというものです(ざっくりしすぎ)。

じつをいうと、僕は「バスティーユ牢獄襲撃」という言葉の響きに魅了されていただけであって、バスティーユ牢獄が何なのかもよく知りませんでした。

でも、この本を読んで思わず膝を打ちました。

なぜバスティーユ牢獄は襲撃されたのか?理由をまとめると、以下のようになります。

【民衆がバスティーユ牢獄を襲撃した理由】

・弾圧された政治犯を収監する「圧政の象徴」だったこと

・「自分たちを牢獄に入れることができないぞ!」という意思表明

・武器弾薬が多く蓄えられていた(武器を手に入れるため)

いかがでしょうか。一般的な教科書に、ここまでくわしい理由は絶対に載ってないですよね。

このように「なぜその事件は起きたのか?」という理由がはっきりすると、知識欲がめちゃくちゃ満たされるし、そのあとに続く世界史のストーリーも理解しやすくなります。

歴史の本を読んで、これほどまでにワクワクした経験はありません。それくらい、おすすめしたい1冊です。