20241008脳疲労の回復は食事から❕おすすめの栄養素&ブレインフード

「Aloha(アロハ)🤙」

ハイクオリティヒーラー:ピリナ愛です。

昨日の投稿を読んでいただいた

みなさま

ありがとうございました。

引き続きよろしくお願いいたします!

今日はじめて私の投稿を読んでくださる

みなさま

よろしくお願いいたします!

脳疲労の回復は食事から。

おすすめ栄養素&ブレインフード

さまざまな疲れの回復方法がありますが、

ぜひ取り入れてほしいのが

「食事面」でのアプローチです。

今回は「脳疲労」をクローズアップし、

おすすめの栄養素や

レシピ例をご紹介します。

「脳疲労」とは

脳疲労とは、読んで字のごとく

「脳の疲労」を表す造語です。

つまり、脳を酷使することで

起こる疲れのことを言います。

現代人はパソコンやタブレット、

スマホなどを見る機会が多く、

目や耳から大量の情報が

流れ込んできています。

常に情報過多の状態と言っても

過言ではないでしょう。

そのため、

脳がキャパシティオーバーになりがち。

すると、脳の消費エネルギーが

大幅に増え、疲労に繋がります。

また、人間関係の悩みなどから

起こる精神的ストレスも、

脳疲労の原因のひとつと言われています。

ネガティブな感情が増幅すると、

脳内の感情をつかさどる部分が

エネルギーを消費し、疲れてしまうのです。

・ぼーっとする時間が増えた

・記憶力が低下してきた

・判断力がにぶってきた

・寝つきが良くない

・常にイライラする

・食事を美味しいと感じられない

といった症状が続く場合は、

脳が疲れているサインかもしれません。

脳疲労と栄養素は深く関係している

脳疲労の回復には、

質の良い睡眠や適度な運動など

規則正しい生活を送ることが重要です。

とりわけ食事は、

脳内のエネルギー不足を補うための

栄養素を摂取する

非常に大切な役割を担っています。

たとえば、「ビタミンB群」は、

エネルギーの代謝に深く関わる

栄養素であり、

脳内の神経伝達物質

ドーパミン

ノルアドレナリン

セロトニンなどの

生成にも関与しています。

脳のエネルギー源とされている

「ブドウ糖」も、

疲労回復に欠かせない栄養素。

ビタミンB1は

ブドウ糖をエネルギーに

変えるために必要な栄養素ですので、

一緒に摂取すると効果的です。

ただ、いくら脳に必要な栄養素を摂っても、

必要な場所に

運ばれなくては意味がありません。

そのため、全身に血液を送る

役割を担う「鉄」も重要です。

脳内の神経伝達物質を生成するためにも

欠かせないので、意識的に摂取しましょう。

なお、動物性食品に含まれる

「ヘム鉄」と、植物性食品に多く含まれる

「非ヘム鉄」の2種類があります。

両者をバランスよく摂ることが一番ですが、

より効率よく体内に

吸収されるのはヘム鉄だとされています。

脳を活性化させる

「ブレインフード」をチェック!

もうひとつ、脳疲労を

食事で回復させるときに

覚えておきたいワードがあります。

それが、「ブレインフード」

(脳にうれしい栄養素が

豊富に含まれている食品)です。

脳疲労と共に近年話題になっています。

たとえば、次のような食材です。

毎日の食事に積極的に取り入れてみましょう。

・青魚

脳と神経細胞の構築に用いられ、

記憶力の維持に必要な栄養素である

DHA(ドコサヘキサエン酸)、

EPA(エイコサペンタエン酸)が豊富。

・アボカド

抗酸化作用があるビタミンE、

抗炎症作用がある

ポリフェノールやフラボノイドが豊富。

カリウムも豊富なので、

気分のムラや精神的疲労の解消にも

一役買うと言われている。

・ダークチョコレート(高カカオ)

脳をリラックスさせたり

細胞の老化を防止したりする

抗酸化物質・テオブロミンが含まれている。

また、フラボノイドも豊富で、

記憶力を高める効果も期待されている。

・トマト

抗酸化物質の効果が

高いリコピンが含まれており、

脳の老化を防ぐと言われている。

認知機能の維持や記憶力のサポートにも。

「自然のマルチビタミン」

「完全栄養食」などと

呼ばれるほど栄養価が高く、

脳の神経伝達物質の材料となる

アミノ酸、レシチン、

それらをサポートする

ビタミンB群が豊富。

以上、脳疲労の回復におすすめの

栄養素や近年話題の

ブレインフードをご紹介しました。

何より大切なのは、

バランスの良い食事です。

できるだけいろいろな種類の

食品が摂れるように工夫してみましょう。

忙しくて食事から

栄養素を摂ることが難しい人は、

サプリメントや栄養ドリンクなども

うまく利用することがおすすめです。

毎日の食事を意識して、

少しでも疲れが軽減しますように。

疲れを感じた時、

どうやって疲労回復を

図っていますか?

よく寝る、マッサージ、

温泉など様々な方法がありますが、

身体の根本から元気になれる

「食材」に注目してみましょう。

おすすめの食材、

また自宅や外食で手軽に

食べられるメニューをご紹介します!

あなたの疲労はどこから?

タイプ別おすすめ栄養素

スタミナがつきそうな

ボリュームのある

食事が有効とは限りません。

体調や疲労のタイプによっては

逆効果になってしまう可能性もあります。

身体の代謝を良くするには、

エネルギー源となる

糖質・タンパク質とともに、

エネルギーを作り出す回路を

動かすために必要な

ビタミン・ミネラルが必要です。

身体の調子を整えるための

栄養素・食事を取り入れてみましょう。

疲労全体をカバーする栄養素

疲労からの回復・また早めに

取り除くためには以下の

栄養素を含む食材を積極的に

取り入れてみましょう。

■ビタミンB1

糖質からのエネルギー生成。

■ビタミンB2

タンパク質・脂質・糖質の代謝。

乳酸などの疲労原因物質を

取り除くのに必要。

■カルシウム

筋肉のスムーズな動きを助ける。

精神的な疲労・ストレスを緩和。*

■鉄

体内に酸素を運び、

疲れやすさを取り除く。

筋肉疲労・肉体疲労

■ビタミンB1+アリシン

おすすめ食材:

・豚肉

・うなぎ

・豆腐

・ネギ

・ニンニクなど

新陳代謝をスムーズにするために

糖質の利用効率が高まる

ビタミンB1を含む

豚肉・ウナギ・豆腐などをとりましょう。

ビタミンB1はアリシンと

同時にとるとさらに

疲労回復効果が高まります。

アリシンは強い抗酸化作用があり、

ネギ・ニンニク・にらなどが代表格です。

刻む・つぶす・熱を加えるといった

調理法を加えると

疲労回復効果がさらに持続します。

慢性疲労・精神疲労

■ベータカロテン

■ビタミンC

■ビタミンE

おすすめ食材:

・緑黄色野菜

・果物(柑橘類)

・酢

・梅干しなど

疲労が蓄積した状態の身体は、

活性酸素の増加・免疫力の

低下を招きます。

活性酸素・疲労物質(乳酸)を

除去する食べ物を

積極的に摂りましょう。

色鮮やかな野菜・果物は

抗酸化作用を持ち、

ビタミンCも豊富です。

鉄の吸収率を

上げるためにも欠かせません。

ビタミンEは

アーモンドなどのナッツ類や

魚介類に多く含まれており、

活性酸素を除去する

抗酸化作用を持っています。

果物や野菜と組み合わせて

摂ることで効果がさらにアップします。

柑橘類・酢・梅干しなどに含まれる

クエン酸は、

疲労軽減効果が知られています。

身体に吸収されにくいとされる

カルシウム等のミネラルを体内に

吸収しやすくする

働き(キレート作用)もあります。

季節的な疲労(夏バテなど)

おすすめ食材:

・キムチ

・唐辛子

・スパイス

・果物(柑橘類)

・オクラ

・長いもなど

気候の変化に身体がついていけなくなると、

食欲不振や胃腸の不調に現れます。

高湿度の夏場に起こる

「夏バテ」は

季節的疲労の代表的なものです。

食欲を上げるために、

辛味や酸味など味に

刺激のあるものを適度に取り入れましょう。

山芋やオクラ・なめこなどの

ネバネバした成分は

食物の消化吸収を良くすることに加え、

胃壁を守る働きがあります。

肝機能を高めることにも効果的です。

疲れを緩和する食べ物4つ

ここからは、上記で

紹介したような成分を含む

おすすめの食材を紹介していきます。

是非今日から取り入れて見てくださいね。

旬の食べ物

疲労をとるには

バランスのとれた

食事をとることが一番です。

その中でも特に「旬」を

意識した食材を

取り入れるとよいでしょう。

1年中出回っている食材でも

旬のものは新鮮で、栄養成分も

高くなるという

研究結果が出ています。

旬は出盛り期ともいわれ

流通量が多くなることから

安価になることが多く、

お財布にも健康にも優しくなりますね。

果物

果物は糖質・ビタミン・ミネラルの

供給源として、

疲労回復・脳の活性化・塩分や脂質の

排出など様々な効果が期待できます。

1日200g(可食部)の

摂取で健康増進に効果的とされています。

疲労回復を図りたいときは、

果物の中でも柑橘類と

呼ばれるものを選びましょう。

・ミカン

・グレープフルーツ

・夏みかん

・オレンジ

・デコポンなどは

スーパーなどで手軽に

入手することができます。

・ゆず・

カボス

・レモン

・すだち

・シークワーサーなどは

調味料や薬味の一部としても

食事に取り入れることができます。

お肉

(豚肉・鶏肉・牛肉・鯨肉)

動物性たんぱく質は

疲労回復・新陳代謝に欠かせません。

肉の種類によって含まれる

栄養素が異なるため、

疲れの種類によって食べ分けてみましょう。

豚肉

ビタミンB1は糖質の代謝に重要な成分です。

食肉の中でも豚肉は

ビタミンB1含有量が突出しています。

ビタミンB1が

不足していると糖質の

代謝が不完全となり、

乳酸が発生し、疲労や

筋肉痛につながります。

運動量・活動量が増え

筋肉を多く動かすとき、

ビタミンB1も比例して必要量が増加します。

体内で作ることができないため

食事からの摂取が必要となります。

鶏肉

イミダゾールペプチドは

抗酸化作用とともに、

細胞機能の低下を防ぎます。

鶏肉の中でも胸肉に多く含まれています。

抗疲労効果が科学的に

認められている成分です。

レチノールは

動物性たんぱく質の中にある

ビタミンAを指しています。

皮膚や喉・鼻の粘膜等を保護し、

感染症の防止にもなります。

目の網膜成分にもなり、

暗所でも目が順応する働きにも役立ちます。

牛肉

脂肪代謝に不可欠な

カルニチンが多く含まれています。

中性脂肪や脂肪酸など

体内の余分な脂肪分解を促し、

エネルギーに転換します。

穀類に不足している

アミノ酸(リジン・スレオニン)を

多く含むため、主菜として

牛肉を組み合わせると、主食に含まれる

タンパク質の利用効率がより高まります。

鯨肉

クジラ特有の成分である

バレニンが多く含まれています。

イミダゾールペプチドの

一種でもあるバレニンは抗疲労効果を筆頭に

抗酸化・活性酸素除去などの働きをします。

数千キロをほぼ断食状態で

泳ぎ続けるクジラの肉には

鉄分も多く含まれ、生理や貧血など

体内の血液が

少なくなっているときにも役立ちま

夏野菜

野菜のなかでも夏に旬を迎える

「夏野菜」は抗酸化成分を多く含み、

疲労回復に効果的です。

通年出回っているものも多くあり、

入手しやすい食材です。

生でも食べることができ、

加熱してもビタミンが

壊れにくいうれしい効果もあります。

夏野菜独特の色は

ポリフェノール由来のものです。

ナスの紫はナスニン

トマトの赤はリコピンといった

成分が含まれています。

色鮮やかなものほど抗酸化作用に

優れているといえるでしょう。

選ぶ際は色も参考にしてみるのがお勧めです。

水分をたっぷり含んでいる

ウリ系(きゅうり・冬瓜など)は

カリウムを含み、利尿効果があります。

加熱調理に向いており、

スープやラタトゥイユなどの

煮込み料理にすると煮汁に

溶けだした栄養素も

逃さず食べることができます。

ナスやトマトは

油を使った調理法を取り入れましょう。

脂溶性ビタミンであるビタミンAが

体に吸収されやすくなります。

調理で油を使わない場合、

ドレッシングとして

アマニ油やえごま油など酸化していない油を

適量使うことも効果的です。

甘酒

甘酒には疲労回復に必要な

アミノ酸・ビタミンが多く含まれ、

体内への吸収もよい飲み物です。

別名「飲む点滴」とも呼ばれ、

体力の落ちる夏場にはエネルギー補給として

江戸時代から重宝されていたという

言い伝えがあるほどです。

米麹から作られる

甘酒はお米のでんぷんを糖化し、

天然の甘さになります。

発酵過程において

ビタミンなども作り出されます。

健康のために市販のものを選ぶときは、

砂糖ができるだけ使われていないものを

選ぶことがお勧めです。

そのまま飲む他、調味料として

少量を煮物に加えても

コクが出ておいしくなります。

疲労回復へ!シーン別おすすめメニュー

自宅で簡単!疲労回復メニュー

早速疲れによい食材を取り入れよう!と思っても、

難しい料理や過程が多い物だと

作る気持ちになかなかなりませんよね・・・。

そんな時に是非試していただきたい

簡単で美味しい疲労回復メニューを

紹介していきます。

■豚キムチ鍋

【具材】

・豚肉(ばら・ももなど)

・にら

・ネギ

・キムチ

・白菜

・木綿豆腐

・キノコ(しめじ・エノキなど)

・ニンニク

・ショウガ

具材はすべて食べやすい大きさに切り、

ニンニク・ショウガは

すりおろすか細かく刻んでおきましょう。

【スープ】

・中華スープ4カップ

(中華だしを水に溶かしたもの)

・酒小さじ4・

醤油大さじ2

【作り方】

①ごま油(分量外)を

鍋に熱し、豚肉、

キムチを入れ炒める。

②肉の色が変わったら

中華スープ・具材を入れ

火が通るまで煮込む。

仕上げに酒と醤油を加える。

疲労回復に必要なビタミンB1を含む

豚肉とアリシンを含む

香味野菜

(にら・ねぎ・にんにく・ショウガ)を

そろえたら、具材は

お好みのものを入れましょう。

水分を調節することで、

好みの味の濃さに整えることができます。

具材を多く入れる鍋は

野菜のかさが減るため、多く感じる量でも

無理なく食べることができます。

煮汁に溶けだした

ビタミン類も逃さずにいただくことができます。

外食時に選びたいメニュー

本当は自分で作りたいけど、

時間やお誘いで外食が多い。

そんな方には

以下のようなメニューがおすすめです。

五目あんかけうどん

あんかけにすることでとろみがつき、

体調が優れず、噛んだり

飲み込んだりするのがつらい時でも

食べやすくなります。

柔らかくなったうどんは消化にも良く、

五目の具材に肉・魚・野菜などが

入っていることで

糖質・タンパク質・ビタミンなど

一皿で栄養バランスのとれた食事になります。

魚料理(焼き魚・煮魚)

調理が面倒と感じる魚料理は

外食で選んでみましょう。

アジやさんま、サバなどの青魚は

健康維持に必要な

不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。

不飽和脂肪酸の一つ、

DHAは脳や神経の情報伝達にも

深くかかわっています。

脳が疲れているとき、

気分が落ち込んでいるときなどは

積極的に利用しましょう。

コンビニを上手に利用しよう!

最近はコンビニの商品も

しっかり栄養を

摂れるものが増えています。

疲れを感じた時には

以下のようなものを

選んで食べて見ましょう。

すぐ食べたいときに

おにぎり

(鮭・梅干し・たらこ)

+

野菜ジュース

+

ヨーグルト

(低脂肪・無脂肪)

疲労回復に効果的な具材の

おにぎりを選びましょう。

野菜ジュースは

野菜汁100%のものを選び、

タンパク質補給のために

ヨーグルトをプラスしてみましょう。

自宅でゆっくり食べたいとき

①パスタ

+

海藻サラダ

+

カットフルーツ

+

飲むヨーグルト

糖質を十分含むパスタは

エネルギー補給に効果的です。

和風やトマト味を

選ぶとさらに良いでしょう。

ビタミンとミネラルを含む

副菜をサラダや

フルーツから摂りましょう。

②お寿司

+

ヨーグルト

+

オレンジジュース

酢飯は糖質補給と同時に

酢に含まれるクエン酸効果で

疲労回復を図ります。

納豆巻きや卵などが入った

太巻きならさらに

タンパク質補給も可能です。

オレンジジュースで

ビタミンCを補給しましょう。

無理は禁物!

疲労回復には休息も必要

食欲がないときは無理をせず、

食べやすく身体に負担にならない

食事を心がけましょう。

無理に一度に食べようとせず、

小分けにする・回数を増やすなど

消化器官に負担をかけない工夫をして

体力の回復に努めましょう。

日ごろから様々な食材に

慣れ親しんでおくことで、

疲れた時でも食べられるものを

探しておくといいですね。

睡眠・休養と同時に

食事の内容にも気を配り、

体調管理を行っていきましょう。

疲労回復に役立つ食べ物、飲み物とは?

効果的な摂取方法も紹介します

疲労と密接にかかわる栄養とは?

食事では五大栄養素である

タンパク質、脂質、炭水化物、

ビタミン、ミネラルをバランスよく

摂ることを意識しましょう。

五大栄養素の中でも疲労と関わりが

深いものには下記があります。

タンパク質

アミノ酸から構成されているタンパク質。

皮膚、骨、筋肉、血管などの組織のほか、

酵素、ホルモン、抗体などの

材料になる健康維持に欠かせない栄養素です。

酵素やホルモンとして

代謝を調節するタンパク質が不足すると、

体内の代謝がうまくいかず、

疲労を感じやすくなります。

タンパク質は

肉類・魚介類・卵類・乳類などのほか、

豆類・穀類などに多く含まれています。

炭水化物(糖質)

米やパン、麺類などの穀類、

いも及びでん粉類などから

摂取できる炭水化物。

炭水化物には、

脳や身体のエネルギーとなる糖質と、

体内で消化できない食物繊維があります。

糖質の摂取を控えると、

エネルギー(カロリー)不足から、

疲労を感じやすくなることも。

特に、糖質が消化吸収を経て

最終的に分解されたブドウ糖は

脳のエネルギー源であるため、

不足すると集中力や

思考力が低下することもあります。

脂質

脂質は

三大栄養素

(タンパク質、炭水化物、脂質)の

中でも最も高いエネルギーを

得られる栄養素です。

体内でホルモンや細胞膜、

核膜を構成する材料となったり、

皮下脂肪として

臓器を保護したりする働きもあります。

摂り過ぎると肥満などの

原因になることが知られていますが、

脂質の摂取量が不足すると、

エネルギーが不足して

疲れやすくなるため、

普段から少食の方や、

加齢で食が細くなってしまった方は

意識して摂るようにしましょう。

脂質は肉類、

オリーブオイルやごま油などの油脂類、

マヨネーズやドレッシングなどの

調味料に多く含まれています。

ビタミンB群

ビタミンB1は炭水化物(糖質)を

エネルギーに変える際に不可欠です。

不足すると十分にエネルギーをつくれず、

食欲不振や疲労・だるさに

つながりやすくなります。

ビタミンB1は、

肉類、魚類、豆類、穀類、種実類※などに

多く含まれています。

※穀類あるいは

豆類以外の種子及びその製品

ビタミンB2は脂質を

エネルギーに変える際に

必要な栄養素です。

不足すると、疲労のほか、

肌荒れや口内炎を招くことも。

ビタミンB2は、

魚類、肉類、藻類、豆類、乳類、

卵類、野菜類、

種実類などから摂取できます。

ビタミンB6は補酵素として、

タンパク質の元となる

アミノ酸の代謝をサポートします。

つまり、食事で摂った

タンパク質をエネルギーに変えるために

重要な栄養素です。

ビタミンB6は、

野菜類、穀類、魚類、

種実類などに多く含まれています。

ビタミンC

ビタミンCは、

疲労回復に欠かせない栄養素です。

疲労の原因となる活性酸素を

抑える抗酸化作用を持ちます。

果実類、野菜類、いも及びでん粉類に

多く含まれています。

鉄分

女性は特に不足しやすい鉄分。

鉄は血液中の酸素運搬を

担っているヘモグロビンの構成成分です。

不足すると貧血になり、

それにより倦怠感や息切れ、

疲れやすさなどを招くことがあります。

鉄分を多く含む食品には

肉類、魚介類、藻類、野菜類、

豆類などがあります。

疲労回復に役立つ食べ物

仕事や家事の負荷が変わらなくても

「最近疲れやすい」と感じる場合は、

普段の食事で十分な栄養素を

摂れていないことが一因かもしれません。

下記のような身近な食材を

献立にプラスしてみては

いかがでしょうか?

肉類

肉類に含まれる動物性タンパク質は

必須アミノ酸

(タンパク質を構成するアミノ酸のうち、

体内で生成されないもの)である

トリプトファンを多く含み、

筋肉の修復・精神的な疲れの

両方に作用すると言われています。

中でも豚肉は

ビタミンB1を多く含むため、

疲労回復効果が高いとされています。

鉄分やビタミンB2を

多く含む豚や鶏のレバーもおすすめ。

レバーなどの食肉に含まれる

鉄はタンパク質と結びついたヘム鉄であり、

植物性食品に含まれる

非ヘム鉄よりも

吸収率が高いと言われています。

鶏むね肉や豚ロース肉には

イミダゾールジペプチドという成分が

豊富に含まれていて、

疲労の原因となる

活性酸素の抑制が期待できます。

魚

同じ動物性タンパク質でありながら、

肉よりもカロリーが低く、

DHAやEPAを含むものが多い魚。

特にカツオはビタミンB群を多く含むため、

疲労時は積極的に摂りたい食品です。

ウナギも栄養価が高く、ビタミンB1の

含有量は魚介類の中でもトップクラス。

ビタミンB2やビタミンEも

多いとされています。

また、マグロやカツオなどの回遊魚にも、

鶏むね肉と同じく

イミダゾールジペプチドが含まれています。

フルーツ

レモンやオレンジなどの柑橘類には

ビタミンCが多く含まれるほか、

クエン酸も多く含んでいます。

クエン酸は

その酸味そのもので食欲増進が

期待できる栄養素です。

運動後の血中乳酸の除去を促進する作用が

示唆されているほか、新陳代謝のサポート、

ミネラルの効率的な吸収など、

疲労回復につながる様々な作用を持っています。

疲労回復に役立つ食べ物・飲み物

ここからは、疲れのタイプごとに、

疲労回復に

役立つ食べ物・飲み物を紹介します。

筋肉疲労

スポーツなど、

体を動かした後の筋肉疲労には、

傷んだ筋肉を修復するのに

欠かせないタンパク質を摂りましょう。

疲れを感じている時は、

肉や魚、たまごなどの動物性の

タンパク質よりも、

低脂質で消化の良い納豆や豆腐などの

植物性タンパク質のほうがおすすめです。

また、BCAA(分岐鎖アミノ酸)を含む

飲み物を運動前後や運動中に飲むと、

疲労の抑制に役立つと言われています。

勉強や仕事による脳の疲労

頭をたくさん使った後には、

脳のエネルギー源となる

ブドウ糖を補うことが大切です。

ブドウ糖を含む

プルーンなどのドライフルーツ、

はちみつなどを摂りましょう。

ただし、一度にたくさん摂取すると

血糖値が乱高下して

血管へのダメージを招くため、

量には注意が必要です。

サバ、イワシ、アジなどの

青魚類に含まれているDHAも積極的に

摂りたい成分のひとつです。

脳神経機能の働きをサポートし、

記憶力や判断力の向上、

血流改善や精神安定など、

さまざまな作用をもたらすとされています。

疲労回復に役立つ栄養素をより

効果的に摂る方法

最後に、疲労回復に役立つ栄養素を

より効果的に摂取する方法と、

その際の注意点を紹介します。

ビタミンB群

水溶性ビタミンであるビタミンB群は、

食品を切って水にさらしたり、

茹でる時間が長いと

失われやすい栄養素です。

一度に吸収される量も多くなく、

体内から失われやすいため、

何回かの食事に分けて

摂取することがおすすめです。

特に、脂質の多い食事や飲酒後は、

多くのビタミンB群が

代謝に使われて不足しやすくなるため、

意識的に摂りましょう。

ビタミンB1は抗酸化作用に

優れているアリシンと

一緒に摂るのがおすすめです。

アリシンは

にんにくやネギなどの香味野菜に

多く含まれる成分ですが、

水に溶けやすく熱に弱いため、

細かく刻む、すり潰すなどの調理法で

生のままで

食べたほうが良いとされています。

ビタミンB1を多く含む

肉類・魚類を使った料理の薬味として

取り入れてはみてはいかがでしょうか。

ビタミンC

ビタミンCは水溶性ビタミンの一種で、

熱に弱いという特徴があります。

そのため、調理の際は

できるだけ水にさらさない、

必要以上に加熱しないことが重要です。

ビタミンCはビタミンEと一緒に摂ると、

抗酸化作用がアップ。

ビタミンEは

ごま油やナッツ類などに含まれているため、

非加熱のサラダにナッツをプラスする、

ビタミンCを多く含む

野菜などをごま油でサッと

炒めるなどの調理方法がおすすめです。

鉄分

鉄分はタンパク質やビタミンCと一緒に摂ると、

効率よく吸収できると言われています。

鉄製のフライパンなどを使って

調理するのもおすすめです。

一方、緑茶や紅茶、ウーロン茶、

コーヒーなどに含まれるタンニンは、

鉄の吸収を阻害します。

また、玄米やおからなどに含まれる

不溶性食物繊維は、

排出される時に

鉄分を一緒に排出してしまいます。

食べ合わせには注意しましょう。

ブドウ糖

脳のエネルギー源であるブドウ糖。

そのブドウ糖をエネルギーに変えるには、

ビタミンB1が不可欠です。

そのため、ブドウ糖を摂る場合は、

ビタミンB1をあわせて

摂るように心がけましょう。

おにぎりの具材を、

肉や魚などビタミンB1豊富な

食材にするのもおすすめです。

おいしく食べて、体の内側から疲労対策!

心身の健康を保つには、

十分な睡眠や定期的な運動などと合わせて、

バランスのとれた

食事を摂ることが大切です。

「会議で頭を使った」

「一日中立ちっぱなし」などで

疲労を感じたときは、

十分な睡眠と栄養豊富な食事で

疲労回復に努めましょう。

疲労回復に効く食べ物ランキング!

疲れの原因別におすすめの理由も解説

忙しい毎日の中で、

知らず知らずのうちに

蓄積されていく心身の疲労。

疲れを癒すには

ゆっくり休むのが一番ですが、

元気が出る食べ物を

とり入れるのも良い方法です。

この記事では、身体の疲れだけでなく、

精神的な疲れや加齢による体力の低下など、

疲れの原因に着目し、

積極的に摂りたい栄養素や食材を紹介します。

疲労回復に甘い物はアリ?

仕事や家事で疲れたとき、

甘い物が欲しくなる人は多いでしょう。

糖分は身体にとって

効率的なエネルギー源なので、

エネルギーが不足しているときには有効です。

また、甘い物を食べると

「β-エンドルフィン」という

快感物質が分泌されるため、

ストレスが軽減されたり、

幸せな気分になったりすることもあります。

ただし、β-エンドルフィンは

脳内麻薬とも呼ばれ、

一度その快感を味わうと

ヤミツキになりやすいそうです。

甘い物を食べ始めると止まらなくなるのは、

β-エンドルフィンの

仕業とも考えられますが、

過剰な糖分は血糖値の乱高下を招き、

かえって疲労感が増すといわれています。

疲労回復には栄養素のバランスが重要

糖分は身体にとって

効率的なエネルギー源だと述べましたが、

それを利用するには

ビタミンB1が 不可欠です。

体内にビタミンB1が十分にないと、

糖をエネルギーに変換できず、

脂肪として蓄えられます。

さらに、貯蔵エネルギーの脂肪や

たんぱく質を利用するには、

ビタミンB1のほか、ビタミンB2・B6・B12、

ナイアシン、パントテン酸といった

ビタミンB群や亜鉛などの

ミネラルが必要です。

これらの栄養素がひとつでも欠けると、

エネルギー代謝が上手くいかず、

疲れが取れにくくなってしまいます。

また、ひとくちに疲れといっても、

肉体疲労もあれば精神疲労もあります。

肉体疲労にはエネルギーのほか、

たんぱく質や鉄の摂取も重要ですし、

精神疲労には

ビタミンCを補うと良いといわれます。

つまり、疲労回復には

バランスよく食べることが重要。

そのうえで、身体の声に耳を傾け、

疲れの原因に応じて効果的な

栄養素を積極的に摂ると良いでしょう。

<原因別>

疲労回復に効く食べ物ランキング8選

①総合的な疲れには「うなぎ」

うなぎは古くから

スタミナ食材として親しまれています。

その理由は、良質なたんぱく質や脂質を含み、

エネルギー代謝に必要な

栄養素が効率良く摂れるだけでなく、

「ビタミンA」の

優れた供給源だからです。

ビタミンAは、疲労によって

蓄積される活性酸素を減らす働きがあります。

さらに、粘膜や疲れ目にも

良い効果があるため、

ストレスで胃の粘膜が荒れている人や、

パソコン作業などで

目を酷使している人にもおすすめです。

②身体が重だるいときは

「豚肉」と「にんにく」

日本人がよく食べる身近な食品の中で、

特に「ビタミンB1」を

多く含むのが豚肉です。

ビタミンB1が不足すると、

糖質をエネルギー源にできないため、

疲れが取れにくくなります。

また、にんにくが

疲労回復に良いといわれるのは、

「アリシン」という物質を含み、

これがビタミンB1の吸収率を

アップさせるため。

アリシンはにんにく特有の臭い物質で、

ネギやニラにも含まれます。

③疲れやすい人は「緑黄色野菜」

緑黄色野菜とは、

可食部100gあたり600μg以上の

「カロテン」を含む野菜のこと。

ほうれん草、にんじん、

カボチャがその代表です。

ちなみに、トマトとピーマンは

600μgもないのですが、

日常的に食べる量が多いので

緑黄色野菜に分類されています。

カロテンは野菜の色素成分で、

強い抗酸化作用があります。

年齢を重ねると体内の活性酸素が増え、

疲れやすくなるといわれるため、

抗酸化成分を

積極的に摂ることが大切です。

④貧血がある人は

「レバー」「赤身肉」「青魚」

貧血も疲れやすくなる要因のひとつ。

女性に多い貧血のほとんどは

鉄欠乏性貧血なので、

吸収されやすい動物性の

「鉄」を補うことが重要です。

レバー、赤身肉、青魚には、

鉄の他にもたんぱく質や代謝を促す

ビタミンB群が含まれるため、

疲れにくい身体をつくるのに役立ちます。

⑤運動後の筋肉疲労には「牛乳」

運動後は筋肉の分解と

合成が盛んに行われるため、

できるだけ早く、

筋肉の材料となる

たんぱく質を補給すると良いそうです。

牛乳に含まれる「ホエイたんぱく質」は、

消化吸収のスピードが速いのが特徴。

また、汗をかくと水分と一緒に

カルシウムも出ていってしまうので、

運動後の牛乳はメリットが

多いといえるでしょう。

⑥精神的な疲れには「キウイフルーツ」

精神的なストレスが多いと「ビタミンC」の

必要量が増えることが知られています。

ビタミンCは

多くの野菜や果物に含まれますが、

野菜に含まれるビタミンCは

調理による損失が大きいため、

生で食べられる果物から摂るのが効率的。

キウイフルーツは季節を問わず、

手頃な価格で

出回っているのでおすすめです。

⑦食欲がないときは

「梅干し」や「レモン」

疲れて食欲がなくても、

何か食べないことには元気が出ません。

そんなときは、梅干し、レモンなどの

柑橘類に含まれる「クエン酸」の出番です。

クエン酸は爽やかな酸味で

食欲を刺激してくれるほか、

エネルギー産生を助けて

疲労回復を促す作用があるとされています。

⑧睡眠不足で疲れが取れないときは

「ヨーグルト」

忙しくて十分な睡眠時間を

確保できない人は、

睡眠の質を高めるために

腸活をしてはいかがでしょうか。

脳腸相関といって、

脳と腸は互いに影響を

及ぼし合うことが知られており、

腸の状態が良くなれば、

睡眠を司る脳にも

良い影響があると考えられます。

ヨーグルトは夜に食べると

腸活効果が高いといわれますが、

睡眠のリズムを整えるなら、

朝食べるのがおすすめ。

ヨーグルトに含まれる

「トリプトファン」は、

15~16時間後に

睡眠ホルモンのメラトニンに変わり、

眠気を誘うとされています。

まとめ

疲労回復に良いとされる

食べ物は色々ありますが、

これだけ食べていれば

OKというものはありません。

日頃からバランスよく食べることを

心掛けながら、

疲れを感じたときはその原因を見極め、

効果的な食べ物をとりいれましょう。

いかがでしたでしょうか?

日頃から何気なく取り入れている

食材でも意識してみると

食べていたつもりでも

生で食べてないから栄養価としては

不足してるんだ( ̄▽ ̄;)と

気づかされることも多かったです!

基本的には

バランスの良い食事ですね💦

それではカード占いのコーナーです!

担当カードを週替わりにさせていただきました。

今週の担当は

タロットカードの小アルカナ56枚さんです。

よろしくお願いいたします。

それでは

タロットカードの小アルカナ56枚さん

よろしくお願いいたします。

本日の占い内容

「今の私に必要なメッセージをください。」と

引き寄せ実現カードさんに聴いて

宇宙や高次元からのエネルギーが選んだのは

以下の3枚となります。

お好きなカードを1枚選択していただきます。

左:「ピ」真ん中:「リ」右:「ナ」

向かって

左:「ピ」

真ん中:「リ」

右:「ナ」

結果は「ピ」から順に発表する

手法で占わせていただきますね😊

「ピ」を選択されたみなさまは

こちらのカードが出ました。

宇宙や高次元からのメッセージ…

ソードの王正位置

強い心

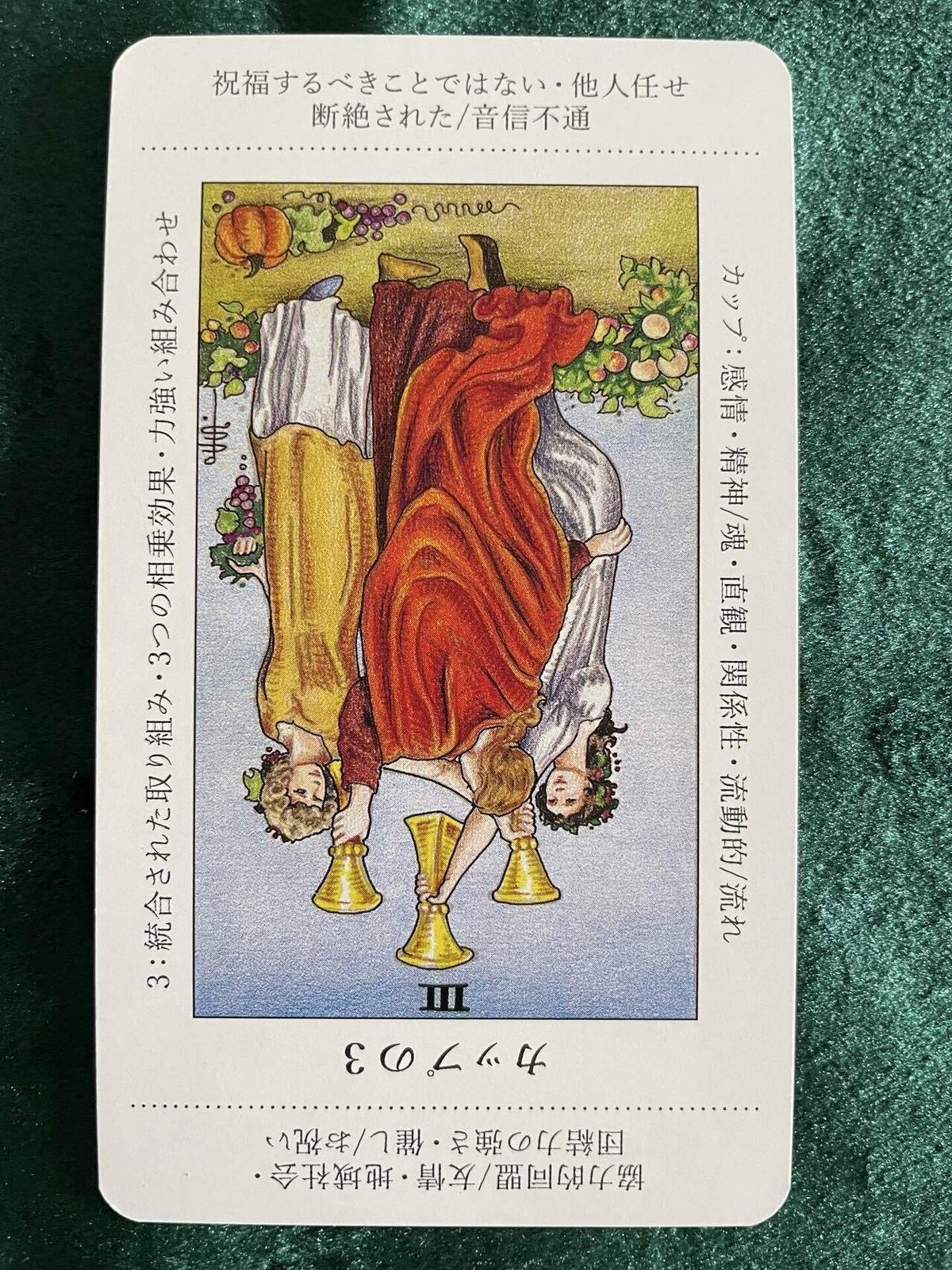

「リ」を選択されたみなさまは

こちらのカードが出ました。

宇宙や高次元からのメッセージ…

カップの3逆位置

祝福するべきことではない

「ナ」を選択されたみなさまは

こちらのカードが出ました。

宇宙や高次元からのメッセージ…

カップのエース逆位置

感情的

左:「ピ」真ん中:「リ」右:「ナ」

みなさま結果はいかがでしたか?

カードに記載されているアドバイスを

なるほど🤔と

受け入れていただければ幸いですm(_ _)m

最後はこちらのコーナーです!

ハイクオリティヒーラー:ピリナ愛が

勝手にお祝い👏

Hauoli la hanau(ハウオリ・ラ・ハナウ)

(誕生日おめでとう!)

本日2024年10月8日(火)

お誕生日の方

🌸おめでとうございます🌸

誕生花:「ガーベラ」

「ジュウメイギク」「ガウラ」等

今日は何の日?

頭髪記念日

足袋の日

ドローンパイロットの日

地熱発電の日

問屋の日

トレハロースの日

入れ歯感謝デー(歯科技工の日)

国立公園制定記念日等

最後までお読みいただき「Mahalo(マハロ)」

(ありがとうございました)

みなさまにたくさんの「Hauʻoli(ハウオリ)」

(happy)が訪れますように…🍀

「A hui hou(ア・フイ・ホウ)✋」(またね!)